2001—2015年松花江流域水污染变化特征研究

2016-06-09林兰钰罗海江张殷俊陈远航

林兰钰,史 宇,罗海江,张殷俊,于 洋,陈远航

中国环境监测总站,国家环境保护环境监测质量控制重点实验室,北京 100012

2001—2015年松花江流域水污染变化特征研究

林兰钰,史 宇,罗海江,张殷俊,于 洋,陈远航

中国环境监测总站,国家环境保护环境监测质量控制重点实验室,北京 100012

利用2001—2015年松花江流域国家监测网30个可比断面监测数据,从流域和断面水质变化、各项指标超标情况和浓度变化、污染负荷等方面分析了松花江流域水质变化情况。结果表明,松花江流域水质总体呈好转趋势,特别是2007年以来有比较明显的改善。该流域长期以来主要污染指标为高锰酸盐指数、石油类、五日生化需氧量和氨氮。高锰酸盐指数、石油类和五日生化需氧量污染均有明显改善,但氨氮污染改善不明显。在继续加强COD排放总量控制的基础上,有效削减氨氮排放是促进松花江水质改善的重点。

松花江;水质;污染指标;污染负荷比

河流作为一个开放的水环境系统,其水质状况由于受到多种因素的影响而成为一个复杂的多因子体系[1]。松花江是中国七大水系之一,位于东北地区,流域面积约58.4万km2。该流域内有重要的工业和商品粮基地,其工农业生产在国家经济发展战略上处于重要地位。随着城市扩张和工农业的迅速发展,其水环境污染问题也越来越突出[2-3]。科学评价和判断松花江流域水质变化趋势和污染特征对于松花江流域水质改善具有重要意义。

2001—2015年,国家地表水环境监测网进行了2次调整,松花江流域地表水国控断面数量发生了很大改变。流域水质评价指标也进行了调整,由原来的9项指标变为21项,这些变化增加了松花江流域水质变化趋势分析的难度。国内外对松花江流域进行长时间序列、全流域尺度的研究还非常少,相关研究多为采用不同分析法对水质进行评价和预测[4-6],短时间的水质分析[7],某个河段/区域、某项指标的水质评价[8-11]等,许多研究中未剔除断面调整和评价方法改变带来的影响。本文以2001—2015年松花江流域30个可比国控断面9项指标监测结果为样本,剔除断面调整和评价指标调整带来的影响,分析全流域水质变化趋势、断面水质变化情况、各项指标污染水平变化和污染负荷情况,总结松花江流域15年间地表水水质变化特征,提出目前存在的主要环境问题和对策建议,以期为判断松花江流域污染治理成效和制定未来的污染治理措施等提供可借鉴的依据。

1 数据来源和评价方法

1.1 数据来源

研究时段为2001—2015年,应用的水质评价指标为具有完整连续数据的pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅共9项,按照、《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)和《地表水环境质量评价办法(试行)》的要求进行单因子评价。由于国家地表水环境监测网在2012年进行了调整,松花江流域由原有的42个国控河流监测断面调整为88个,为保证数据可比性,筛选30个2001—2015年期间监测数据完整的可比断面作为评价样本。数据来源于全国环境质量报告书[12]、中国环境质量报告[13-14]、中国环境状况公报[15]、中国环境统计年报[16]。

1.2 污染负荷比

综合污染指数能够将各项污染指标的浓度值无量纲化并加和,实现不同空间、不同时间的河流水质进行比较。污染负荷比可比较不同污染物对水质影响程度差异。研究按照公式(1)计算综合污染指数和各项污染指标的污染负荷比。

P总m=∑Pim=∑Cim/C0i(溶解氧采用公式Pim=C0i/Cim);Rim=Pim/P总m×100%

(1)

式中,P总m为m年的综合污染指数,Pim为i项指标m年的污染分指数,Cim为i项指标m年的30个可比断面平均浓度,C0i为i项指标的Ⅲ类标准浓度值,Rim为i项指标m年的单项污染负荷比,m为年份。

2 松花江流域水质变化特征

2.1 水质变化分析

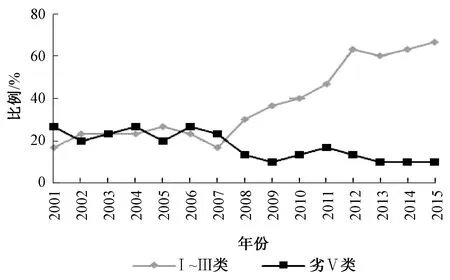

2001—2015年,松花江流域30个可比断面水质类别比例情况,如图1所示。Ⅰ~Ⅲ类水质断面比例范围为16.7%~66.7%。2001—2007年,Ⅰ~Ⅲ类水质断面比例小幅上升后回落,2007年之后基本呈逐年上升趋势,2015年比2001年增加50.0个百分点。劣Ⅴ类水质断面比例范围为10.0%~26.7%。劣Ⅴ类水质断面比例在20.0%~26.7%范围波动变化,2008—2012年间在10.0%~16.7%范围波动变化,2015年比2001年减少16.7个百分点。

图1 松花江流域水质类别年际变化

总体来看,松花江流域2001—2007年水质比较稳定,一直为中度污染,Ⅰ~Ⅲ类和劣Ⅴ类水质断面比例变化均不大;2008—2015年水质逐年好转,由此前的中度污染转为轻度污染,Ⅰ~Ⅲ类水质断面比例大幅上升,劣Ⅴ类水质断面比例有所下降。

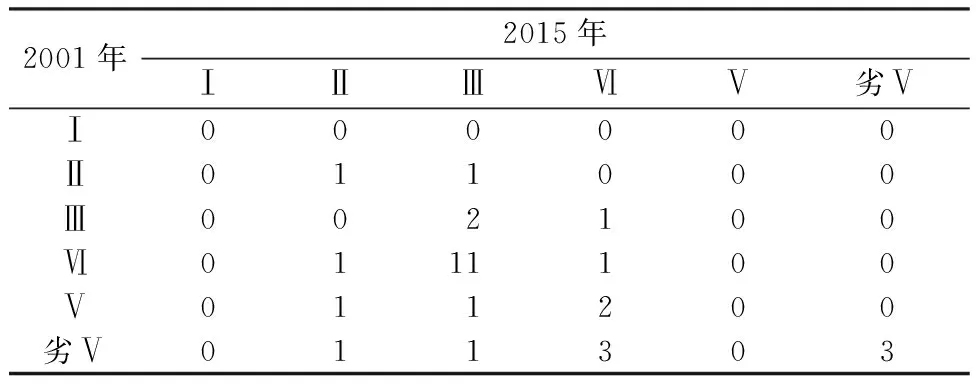

对比2001年,2015年松花江流域各断面水质变化情况如表1所示。可以看出,松花江流域30个可比断面中,有2个断面水质变差,分别由Ⅱ类、Ⅲ类水质变为Ⅲ、Ⅵ类水质;7个断面水质持平,其中1个断面保持Ⅱ类,2个断面保持Ⅲ类,1个断面保持Ⅳ类,3个断面保持劣Ⅴ类;21个断面水质变好,各有1个断面分别从Ⅳ类、Ⅴ类、劣Ⅴ类变为Ⅱ类水质,各有11、1、1个断面分别从Ⅳ类、Ⅴ类、劣Ⅴ类变为Ⅲ类水质,各有2、3个断面分别从Ⅴ类、劣Ⅴ类变为Ⅳ类水质。总体来看,松花江流域研究期水质变好的断面远多于变差的断面。

表1 2015年与2001年相比松花江流域断面水质变化矩阵

注:表格中数字为竖列水质类别转化为横列水质类别的断面个数。

2.2 各项指标超标情况分析

2001—2015年,9项参与水质评价的指标中,pH和铅年均浓度均无断面超标。汞在2001—2002、2006年各有1个断面超标,其他年份均无断面超标。其他6项指标各年均有断面超标,但断面超标率均总体呈下降趋势(图2)。其中,高锰酸盐指数断面超标率显著高于其他5项指标,断面超标率范围为33.3%~76.7%;2001—2004年,五日生化需氧量、氨氮、石油类初始超标率普遍在30%以上,之后呈下降趋势,2015年均下降至15%以下;挥发酚断面超标率先升后降,断面超标率范围为3.3%~26.7%;溶解氧断面超标率较低,一直在10%左右波动。

2001—2015年,松花江流域断面超标率排在前四位的指标比较集中,为高锰酸盐指数、石油类、五日生化需氧量、氨氮。高锰酸盐指数、五日生化需氧量断面超标率基本每年均为前两位,石油类断面超标率主要在2001—2009年,列在第三位,氨氮断面超标率从2010年开始超过石油类,持续列在第三位。

图2 各指标断面超标率年际变化

2.3 各项指标浓度变化趋势分析

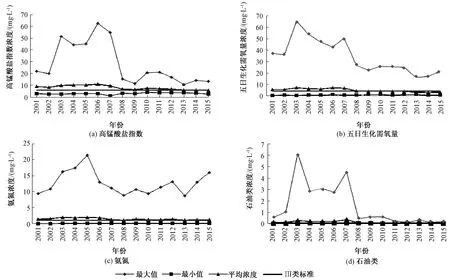

根据各指标断面超标情况,选取高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类4项主要超标指标进行浓度变化趋势分析,详见图3。

图3 主要超标指标浓度年际变化

高锰酸盐指数平均浓度呈波动下降,总体下降37.4%,2001—2009年和2009—2015年共出现两次先升后降过程,前一时段升降幅度较大,后一时段升降幅度较小。高锰酸盐指数浓度最大值范围为10.9~62.7 mg/L,年际间差别较大;最小值范围为1.3~4.4 mg/L,年际间变化不大;2003—2007年,高锰酸盐指数浓度极差超过40 mg/L,其后极差波动变小。

五日生化需氧量平均浓度先升后降,总体下降43.1%,2001—2007年总体呈波动上升趋势,2007—2015年呈下降趋势。五日生化需氧量浓度最大值范围为15.9~65.4 mg/L,年际间差别较大;最小值范围为0.1~1.0 mg/L,年际间变化不大;2003—2007年,五日生化需氧量浓度极差超过40 mg/L,其后极差波动变小。

氨氮平均浓度先升后降再波动变化,总体下降3.4%,2001—2007年先升后降,2007—2015年在1.12~1.44 mg/L范围波动变化。氨氮浓度最大值范围为8.67~21.36 mg/L,除2003—2005年、2015年较高外,其他年份均在10 mg/L左右,年际间差别不大;最小值范围为0.01~0.16 mg/L,年际间变化不大;2003—2005年和2015年氨氮浓度极差超过15 mg/L,其他年份围绕在10 mg/L上下波动。

石油类平均浓度先升后降,总体下降74.8%,2001—2007年期间波动上升,2007—2015年间波动下降。石油类浓度最大值范围为0.088~6.152 mg/L,年际间差别较大;最小值范围为0.001~0.01 mg/L,年际间变化不大;2002—2007年,石油类浓度极差超过1 mg/L,其后极差波动变小。

总体来看,松花江流域高锰酸盐指数、五日生化需氧量、石油类污染程度均有所改善,且断面间差异变小。氨氮污染改善程度较小,平均浓度仍未达到Ⅲ类标准,应引起重视。

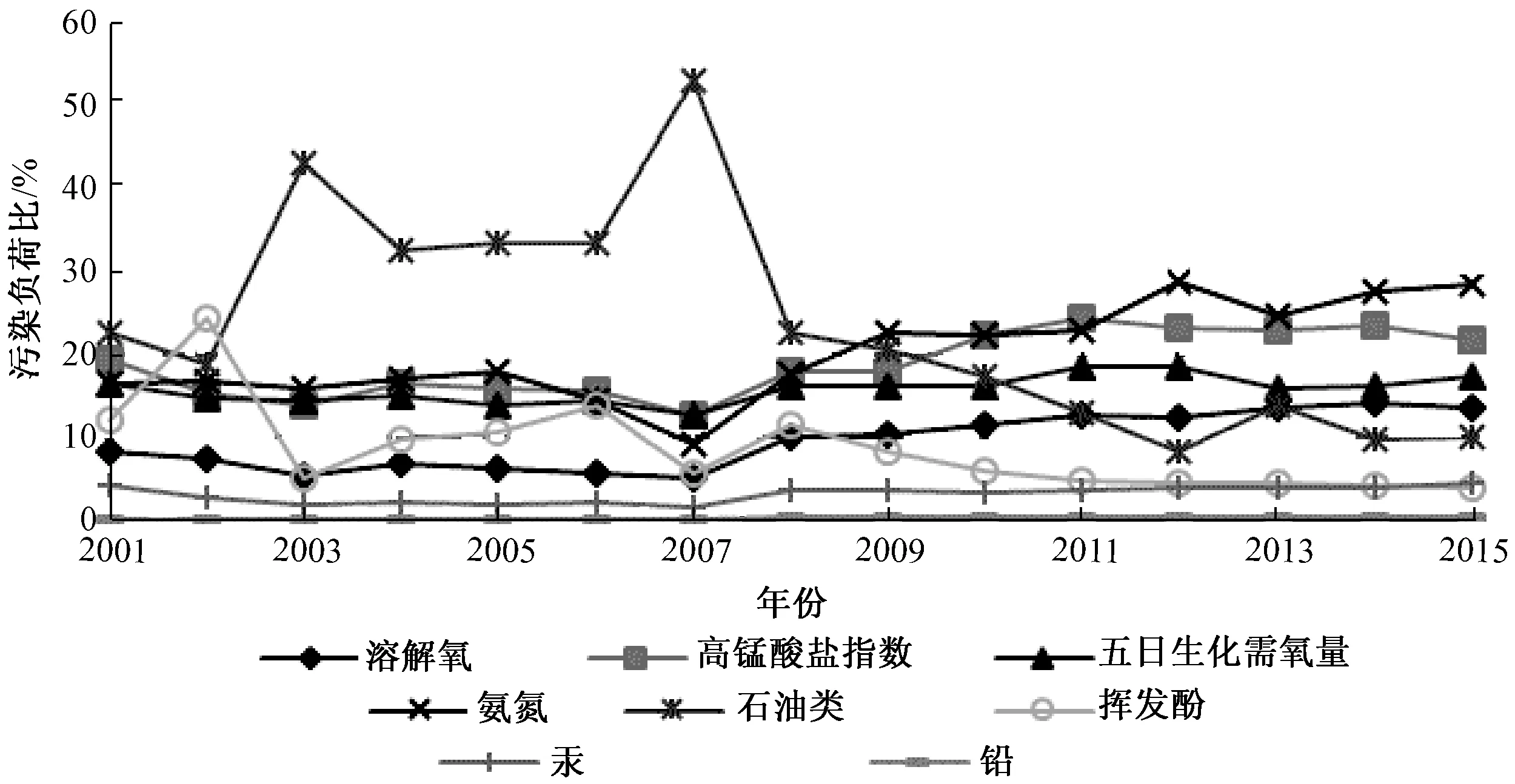

2.4 污染负荷分析

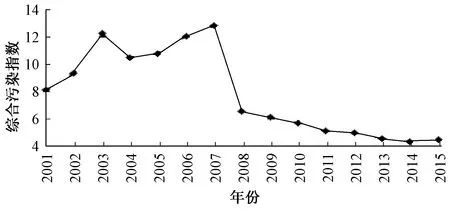

因pH无Ⅲ类标准,故对溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅8项指标进行污染负荷分析。从8项污染物综合污染指数来看,松花江流域可比断面总体水质为先恶化后变好(图4)。2001—2007年,总体污染程度加重,维持在较高水平。2007年之后呈下降趋势,2013—2015年趋于平稳,污染明显减轻。

从各项污染指标的污染负荷比来看,2001—2015年,石油类和挥发酚污染负荷比均总体呈下降趋势。其中,石油类污染负荷比变化趋势基本与综合污染指数变化趋势相同,呈先上升后下降,下降幅度为12.5个百分点;挥发酚污染负荷比总体呈波动下降趋势,下降幅度为8.1个百分点。氨氮、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量污染负荷比均总体呈上升趋势,其变化趋势与石油类刚好相反,均为先下降后上升。与2001年相比,2015年污染负荷比上升幅度最大的是氨氮,上升12.0个百分点;其次是溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量,分别上升5.1个百分点、2.3个百分点、0.7个百分点。汞、铅污染负荷比较稳定,变化幅度较小,均分别上升0.2个百分点(图5)。

图4 流域水质综合污染指数年际变化

图5 污染负荷比年际变化

总体来看,氨氮、溶解氧、高锰酸盐指数和五日生化需氧量污染贡献率逐渐加大,尤其是氨氮的贡献要引起重视。

3 结论和建议

1)松花江流域水质总体好转,由中度污染变为轻度污染。各项指标污染程度均有所减轻,平均浓度和断面超标率均呈下降趋势。其中2001—2007年污染较为严重,水质无明显改善。2008—2015年水质逐年好转。

2)2001—2015年,松花江流域污染主要以高锰酸盐指数、石油类、五日生化需氧量、氨氮为主,平均污染负荷比和历年断面超标率均排在前四位。高锰酸盐指数断面超标率一直为9项指标之首,是影响水质的主要指标。2010年以后,氨氮浓度和污染负荷比都有较明显的上升趋势,是唯一平均浓度尚未达到Ⅲ类标准的指标。

3)下一步应重点加强氨氮污染防治,有效削减氨氮排放总量。加强流域内污水治理设施建设,提高处理效率,减少生活源排放。大力发展生态农业,加强面源污染管理,减少面源污染排放。

4)应采取进一步措施降低COD排放总量。重点治理农副食品加工业、化学原料及化学制品制造业、造纸和纸制品业等高污染排放企业,提高企业污水治理设施运行效率,减少污染排放。优化流域产业结构,减少三高企业。

5)应重点治理阿什河、伊通河等常年污染严重河段,加强沿河市政设施建设力度,严控工业企业排污,保证废水达标排放,提高污水集中处理效率。

[1] 陈静生.河流水质全球变化研究若干问题[J].环境化学,1992,11(2):43-51.

[2] 张铃松,刘廷良,孟凡生,等.松花江水质的多元统计分析[J].环境污染与防治,2013,35(9):28-34.

[3] 张铃松,王业耀,孟凡生,等.松花江流域氨氮污染特征研究[J].环境科学与技术,2013,36(10):43-48.

[4] 李名升, 张建辉, 梁念,等. 常用水环境质量评价方法比较与分析[J].地理科学进展,2012, 31(5): 617-624.

[5] 张水珍,刘玲.模糊综合评判法在水质评价中的应用——以松花江流域为例[J].环境科学与管理,2011,36(3):163-165.

[6] 王博,杨志强,李慧颖,等.基于模糊数学和GIS的松花江流域水环境质量评价研究[J].环境科学研究,2008,21(6):124-129.

[7] 许琳娟,褚俊英,周祖昊,等.松花江流域水环境质量特征分析[J].水资源保护,2012,28(6):55-58.

[8] 陈艳卿,季文佳,韩梅,等. 松花江流域四大集中式饮用水水源地水质分析[J].环境化学,2012(1):122-123.

[9] 马广文,王业耀,香宝,等. 阿什河丰水期氮污染特征及其来源分析[J].环境科学与技术,2014,37(11): 116-120,155.

[10] 陈威.“十一五”期间松花江肇源江段高锰酸盐指数分析研究[J].环境科学与管理,2014,39(6):132-134.

[11] 曲茉莉.浅析黑龙江境内松花江干流溶解氧变化趋势及环境影响因子的相关性[J].环境科学与管理,2011,36(12): 67-69,116.

[12] 国家环境保护总局.2001—2006全国环境质量报告书[R].北京:国家环境保护总局,2001—2006.

[13] 中华人民共和国环境保护部.2007—2012中国环境质量报告[M].北京:中国环境科学出版社,2008—2013.

[14] 中华人民共和国环境保护部.2013—2014中国环境质量报告[M].北京:中国环境出版社,2014—2015.

[15] 中华人民共和国环境保护部.2015中国环境状况公报[R].北京:中华人民共和国环境保护部,2016.

[16] 中华人民共和国环境保护部.2014中国环境统计年报[M].北京:中国环境出版社,2015.

Study on the Characteristics of Water Pollution Change of Songhua River Basin in 2001—2015

LIN Lanyu, SHI Yu, LUO Haijiang, ZHANG Yinjun, YU Yang, CHEN Yuanhang

State Environmental Protection Key Laboratory of Quality Control in Environmental Monitoring, China National Environmental Monitoring Centre, Beijing 100012, China

Using the national monitoring network’s monitoring data from 30 comparable sections of Songhua River basin in 2001—2015, local water quality change situation was analyzed from the aspects of the basin and section, water quality change, the exceeding standard and concentration change of indicators, pollution load. The results showed that: Songhua River showed an improving trend of its overall water quality, especially an obvious improvement since 2007. The main pollution indicators in Songhua River basin were CODMn, petroleum, BOD5and NH3-N for a long time. The pollution of CODMn, petroleum and BOD5showed a significant improvement trend. NH3-N pollution improvement was not obvious. Basing on strengthening the total COD emission control, effectively cutting the NH3-N emissions should become the focus for improving the water quality of Songhua River.

Songhua River basin; water quality; pollution indicators; pollution load ratio

2016-09-21;

2016-10-27

林兰钰(1974-),女,吉林省吉林市人,硕士,高级工程师。

陈远航

X824

A

1002-6002(2016)06- 0058- 05

10.19316/j.issn.1002-6002.2016.06.09