龙潭河水库右岸岩溶渗漏问题分析

2016-06-09李择卫

李择卫

(湖南省水利水电勘测设计研究总院,湖南 长沙 410007)

龙潭河水库右岸岩溶渗漏问题分析

李择卫

(湖南省水利水电勘测设计研究总院,湖南 长沙 410007)

龙潭河水库位于强岩溶区,在地质勘察过程中发现水库右岸河间地块可能存在岩溶渗漏问题,成为影响水库能否成库的制约因素。为查明右岸河间地块是否存在地下水分水岭及其与水库正常蓄水位的相对关系,在掌握水库基本地质条件的前提下,有针对性地采取泉井调查、地下水示踪试验、地质钻探、钻孔地下水位长期观测等综合勘察手段,对水库岩溶渗漏问题进行了全面深入分析,尤其对水库右岸地下水位获取及可靠性进行了探讨,最终得出在拟定的正常蓄水位时,水库不存在岩溶渗漏问题的结论。

水库;岩溶;渗漏;示踪分析

湖南省龙山县龙潭河水库工程位于湖南省龙山县茅坪乡紫龙村境内酉水支流——小河上游,水库正常蓄水位638 m,最大坝高为58 m,总库容约为498万m3。是一座以烟草灌溉为主,兼顾城市水源储备和灌区人畜用水的Ⅳ等小(1)型水利工程[1-3]。

龙潭河水库位于碳酸盐岩区,水库附近岩溶极其发育,在坝址下游0.9~1.6 km河床段,河水逐渐潜入地下,成为断头河,因此,需对龙潭河水库的岩溶渗漏条件进行研究,以论证水库的成库条件。本次通过对龙潭河水库库盆地形、岩性、构造及岩溶水文地质条件的深入调查、观测,证明水库左岸不会产生渗漏问题,但水库右岸分布一相对独立的河间地块,并有较大规模的顺河向断层构造在河间地块发育,需查明沿右岸河间地块产生岩溶渗漏问题的可能性。

1 地质条件概述

1.1 地形地貌

水库两岸属低中山溶丘洼地峡谷地貌类型,河谷呈“V”字型,两岸地形大致对称,岸坡陡峻,山顶高程多在1 000 m以上,两岸无低于正常蓄水位的低矮垭口和邻谷分布,地形封闭条件好[4]。

小河在坝址区稍上游段分为两支,较大的一支(右支)名为狮刀河,较小的一支(左支)名为小龙河。小河在坝址下游约900~1 600 m河段河水逐渐潜入地下,成为断头河。

水库在坝址区稍上游向右呈近90°大转折,坝址下游约1.7 km处右岸有横河向的上河冲沟发育。水库右岸有NW向的F3断层发育,断层在库盆中部与狮刀河相交,相交处河床高程约623 m,往下游延伸则与上河冲沟相交,交汇处高程约为640 m,从地形上看,由狮刀河、小河、上河冲沟及F3断层共同构成了一相对独立的右岸河间地块。

1.2 地层岩性

寒武系中统高台组—茅坪组(∈2g+m):为深灰—灰白色中厚—厚层状白云岩、灰岩夹粉砂岩,粉砂岩夹层一般厚度不超过2.0 m,分布于库区下游。

寒武系中统光竹岭组(∈2gn):上部为深灰色薄层—巨厚层条带状灰岩、灰岩,分布于水库下游。

寒武系上统耗子沱组(∈3hz):上部为灰色、深灰色厚—巨厚层状灰岩夹白云质灰岩,下部以浅灰、灰白色中厚—巨厚层状白云质灰岩、灰质白云岩互层,夹灰色灰岩,分布于库区两侧。

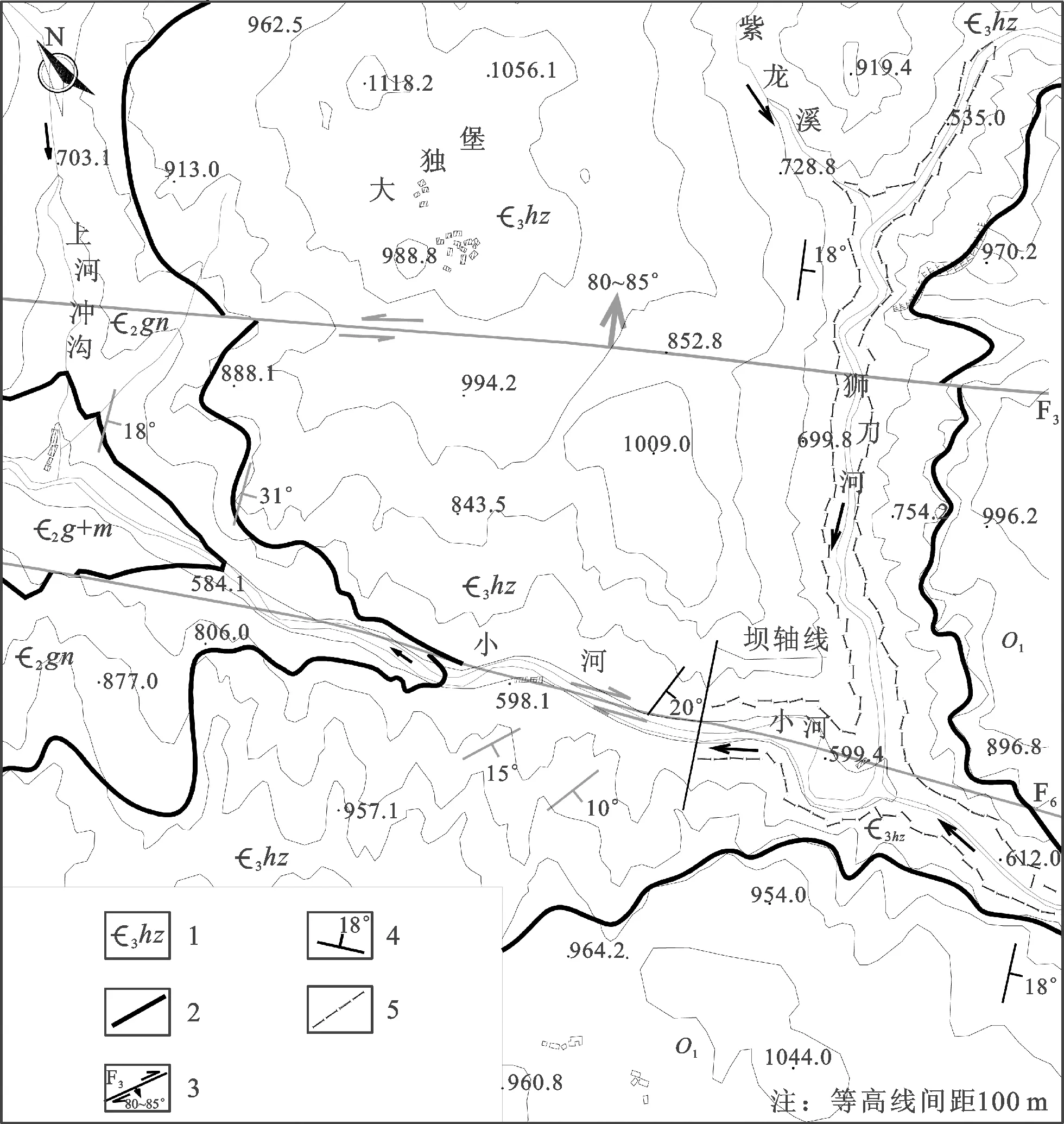

奥陶系下统南津关、分乡、红花组(O1n+f+h):上部为灰色厚层含少量隧石结核的灰岩,中部为灰色厚层灰岩夹生物碎屑灰岩,下部为灰色中厚—厚层灰岩、白云岩,仅库尾小龙河支流有少部分库盆由该地层构成。构成库盆的地层中无相对隔水层分布。库区地质简图见图1。

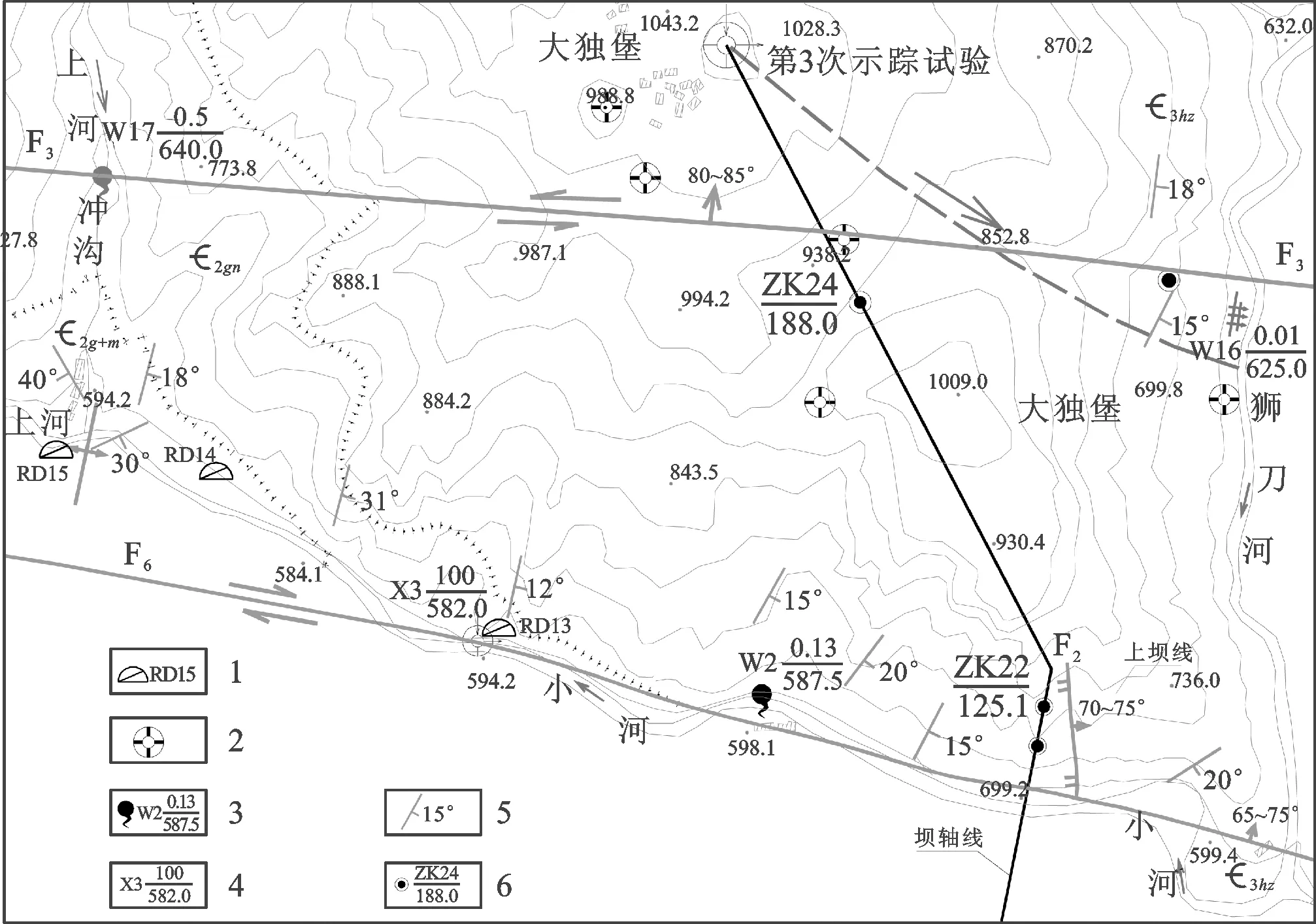

图1 库区地质简图Fig.1 Generalized geologic map of reservoir area1.地层代号;2.岩组分界线;3.平移断层及其编号;4.岩层产状;5.水库正常蓄水位。

1.3 地质构造

岩层主要产状:N40°~80°E/SE∠13°~25°,总体倾向上游。对右岸河间地块渗漏可能有影响的主要是F3断层,该断层位于右岸山坡处,走向与枢纽处小河流向基本平行为平移断层,向上游延伸于库中与小河相交,规模相对较大。断层产状:N50°W/SW~NE∠80°~85°,倾角陡立,断层带宽3~5 m,局部达10 m,断层带内充填方解石脉,沿断层及其影响带分布多处落水洞。断层于水库中部623 m高程处与河流相交,沿断层方向,在水库右岸小河—下游上河冲沟之间,形成一相对凹槽状条带地形。

1.4 岩溶水文地质条件

1.4.1 岩溶发育特征

河间地块地下水类型为岩溶水。岩性主要为∈2gn、∈3hz的灰岩、白云质灰岩、灰质白云岩夹少量页岩,其岩溶发育强度逐渐减弱,其中夹层厚度多<20 cm,无厚度较大的相对隔水层分布,近坝址区岩溶发育相对较弱,无溶洞分布,亦无岩溶大泉及地下河发育。

构造对岩溶发育规模、方向、地下水径流、排泄等起着控制性作用。层面、节理面及断层带为地下水运移的天然通道,岩溶主要沿这些方向发展。沿节理面方向发育的溶蚀形态多,但规模相对较小。呈NW向延伸的F3断层附近分布多处落水洞,而单纯沿层面方向岩溶强度一般相对较弱,未形成规模较大,连续性较好的岩溶通道。

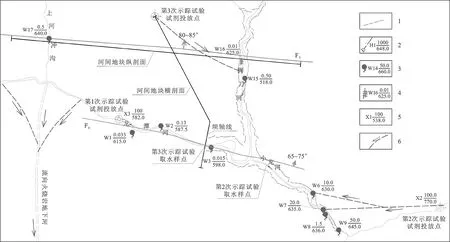

1.4.2 地下水示踪试验

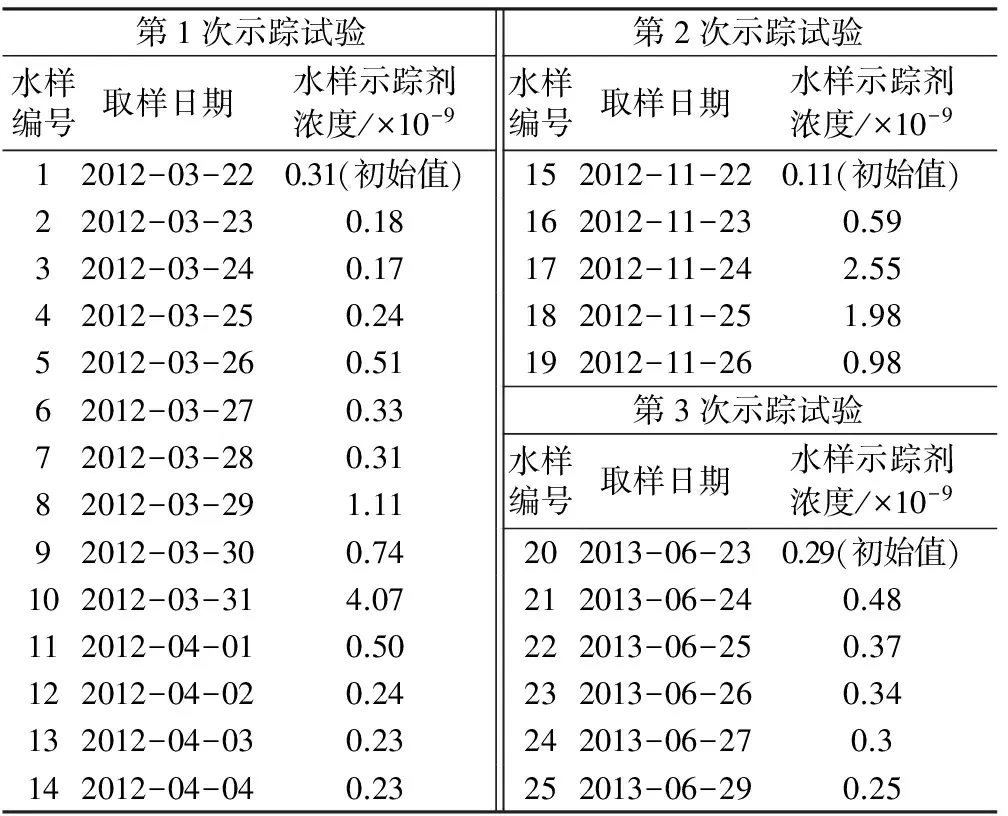

为查明地下水的径流方向,进行了3次地下水示踪试验,试验示踪剂采用荧光素钠,试剂投入位置为河水消落点或落水洞,然后在下游示踪剂可能出露点取水样进行室内检测。根据水样中示踪剂浓度的变化分析试剂投入点与出露点之间的连通性,并据此分析地下水的径流方向。各次试验试剂投放位置见图2。第1次示踪试验的试剂投放点位于坝址下游1.0 km处的河床消水点处,取水样点位于坝址左下游的火烧岩地下河出口,距坝址区直线距离13 km;第2次示踪试验的试剂投放点位于小龙河支流上游的消水点处,取水样点位于小龙河出口位置;第3次示踪试验的试剂投放点位于库首右岸的大型落水洞处,高程约1 100 m,取水样点位于坝轴线处,所取水样室内检测部分成果见表1。

表1 地下水示踪试验部分水样检测成果表

从表1可以看出,各次试验中均出现了示踪剂浓度值显著大于初始浓度值的水样,表明了取水点与示踪剂投放点存在连通关系。第1次地下水示踪试验,证明水库下游潜入地下的河水流向了13 km以外的火烧岩地下河出口;第2次地下水示踪试验表明,自X2消水洞流入地下的水流向库内径流;第3次地下水示踪试验表明,水库右岸的地下水向库内径流。

1.4.3 地下水与河水动态关系

通过泉井调查、地下水示踪试验分析,证明水库两岸线状地下水向小河排泄,属补给型河谷岩溶水动力类型[5]。右岸河间地块附近的水库周边地下水与河水动态关系示意如图2。

图2 地下水与河水动态关系示意图Fig.2 Sketch map of groundwater and river dynamic relation1.正常蓄水位线;2.地下河编号;3.下降泉编号;4.湿地泉;5.消水点编号;6.推测地下水流向。

2 水库向右岸河间地块渗漏问题分析

2.1 地质环境

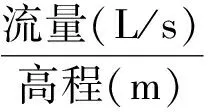

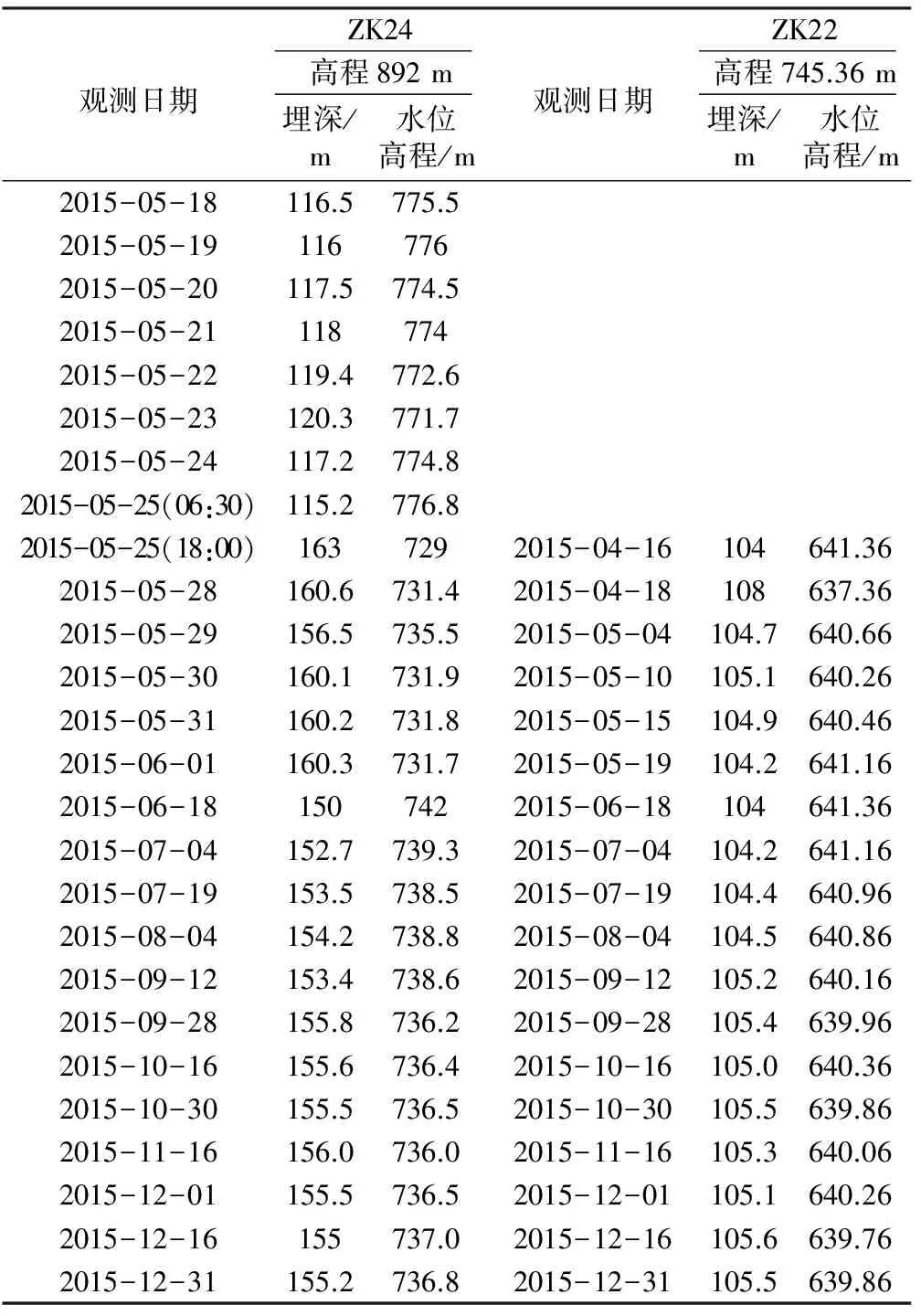

因水库右岸河间地块现状地下水位较平缓,沿河间地块有顺河向F3断层发育,下游有上河冲沟深切,坝址下游800~1 600 m段河水逐渐潜入地下,成为断头河。因此,不能排除蓄水后库水沿河间地块向下游发生岩溶渗漏的可能性。河间地块地质示意见图3。

图3 右岸河间地块地质示意图Fig.3 Geological sketch map of block between rivers of right bank1.溶洞及编号;2.落水洞;3.岩溶泉编号;4.消水点编号;5.岩层产状;6.钻孔。

基本地质条件:河间地块出露地层为∈2gn灰岩、∈3hz的灰岩、白云质灰岩及灰质白云岩等,岩层倾向上游,倾角12°~20°,其中灰质白云岩岩溶发育相对较弱;F3断层宽度一般3~5 m,充填方解脉,密实,完整性好,两侧岩体亦完整;河间地块岩溶发育,但主要以垂直方向的落水洞为主,没有发现贯通的水平向溶洞发育;右岸河间地块近河段现状地下水向坝址上游河床排泄,河谷岩溶水动力类型为排泄型。

河间地块水文地质调查:下游上河冲沟在610~650 m高程之间长年流水不断,据调查,上河冲沟溪水源头高程约700 m,勘察期流量约0.8~1.6 L/s,F3断层与上河冲沟交汇处见有W17岩溶泉出露,勘察期流量约0.3~0.5 L/s,出露高程640 m,为永久泉。

2.2 河间地块地下水位分析

2.2.1 研究工作布置

因坝址附近河间地块没有流量较大的、高于正常蓄水位的岩溶泉出露,泉井调查无法确定河间地块部位地下水的高程。而在坝址区勘察时,在右岸钻孔中观测到的地下水位均较低,不能排除河间地块是否存在地下水凹槽。为查明水库右岸河间地块地下水位及其与水库正常蓄水位的关系,需在右岸河间地块部位布置地下水位长期观测钻孔。

经过综合考虑,确定在坝址区右岸河间地块区布置两个地下水位长观孔,其中ZK22钻孔布置坝址附近,目的是查明坝址区附近地下水位高程;另一钻孔ZK24布置在河间地块内侧F3断层与右岸山脊线的相交位置附近,目的是查明河间地块是否存在地下水凹槽。在钻孔过程中,实时观测孔内水位变化,以确定合适的终孔深度,在钻孔终孔后,再对钻孔地下水位进行长期观测,最终确定河间地块的稳定地下水位,为评价水库右岸渗漏问题提供依据。

2.2.2 钻孔地下水位观测资料分析

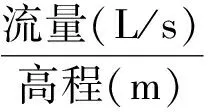

ZK22及ZK24钻孔分别于2015年4月及2015年5月终孔,终孔时地下水位深度分别为104.0 m(高程641.36 m)和160.6 m(高程731.4 m),经过半年多时间的观测,ZK22钻孔水位深度基本维持在104.0~105.4 m(高程641.36~639.96 m),ZK24钻孔水位深度基本维持在152.7~160.3 m(高程739.3~731.7 m),钻孔地下水位长期观测成果见表2。

表2 钻孔地下水位长观成果表

ZK24钻孔位于水库右岸河间地块垭口处,孔口高程892 m,远高于水库正常蓄水位638 m。为了获取该处准确的地下水位,又避免钻孔过深,在钻孔过程中需要不断观测孔内地下水位及其变化幅度,以获知钻孔处的大致地下水位。在孔深至153 m后,停钻4 d,专门进行水位观测,观测到第3天水位基本稳定在孔深117 m(高程775 m)附近,呈短时间稳定状态,说明该孔117~153 m段透水性较弱,无较大的岩溶管道与钻孔连通。然后恢复钻进,于2015年5月25日孔深173~178 m段揭露到较大溶洞后,即停钻5 h进行了水位观测,实测孔内水位已突降至孔深163 m(高程729 m),表明孔深173~178 m处揭露到的溶洞导水性良好,其后又钻至孔深188 m,其间观测到的孔内水位基本维持在孔深156.5~160.3 m(高程735.5~731.7 m),孔内水位高于溶洞顶板。以上表明,虽然ZK24孔终孔后,水位观测时间不长,但因钻孔于173~178 m揭露到的溶洞导水性好,是一处强岩溶透水通道,因此,ZK24钻孔处的水位大致能反应出钻孔所在山体处的地下水位。据此,决定在孔深188.0 m时终孔并进行孔内水位长观。

虽然至今观测时长未达到一个完整水文年,但观测时段已跨越了丰水期及枯水期,期间地下水位波动幅度一直不大,因对于连通性好的岩溶通道来说,地下水位稳定时间可以大大缩短,因此,将目前ZK22及ZK24钻孔水位视为稳定水位是可靠的。

2.2.3 地下水径流分析

ZK22与ZK24相距700 m,两钻孔大致位于右岸河间地块的地形分水岭连线上,将两钻孔之间的地下水位简单相连,则地下水水力坡降约为12%,虽然坡降较平缓,但符合地下水自山坡后缘向河流运移补给的一般规律。如果ZK22与ZK24钻孔之间的河间地块部位存在低于640 m高程(ZK22钻孔地下水位)的地下水凹槽带,则ZK22钻孔处水位就不可能维持在640 m附近,因为ZK22钻孔附近一带除了后缘山体分水岭补给以外,再无其它补给。因此,ZK22-ZK24之间无低于640 m高程的地下水凹槽带分布,且右岸地下水径流自ZK24钻孔向ZK22钻孔方向流动。

2.3 渗漏问题评价

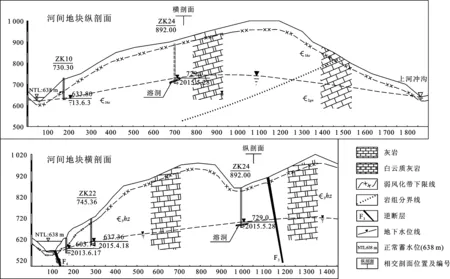

根据上述分析资料,右岸河间地块的水文地质纵、横剖面示意如图4。根据河间地块水文地质剖面图,得出:

(1) 在右岸河间地块部位,沿F3断层方向(大致与坝址区河流方向平行),在上河冲沟—狮刀河之间存在地下水分水岭,且勘察期地下水分水岭高程高于水库正常蓄水位638 m。

(2) 自坝址往右至ZK24钻孔处,地下水位呈逐渐升高的趋势,水力坡降12%~31%,右岸河间地块无低于水库正常蓄水位638 m的地下水位凹槽带分布,因此,河间地块在垂直于河流方向上亦存在地下水分水岭,且地下水分水岭高程亦远高于正常蓄水位638 m。

图4 右岸河间地块纵横剖面示意图Fig.4 Sketch map of longitudinal profile and cross sectionas of block between rivers of right bank

综合分析,由于右岸山体雄厚,右岸河流沿F3断层—下游上河冲沟距离长度约1.8 km,距离较长;岩层倾向上游,倾角平缓;分析坝址区右岸河间地块在顺河流方向及垂直河流方向上均存在地下水分水岭,且勘察期分水岭的高程均高于729.0 m,远高于水库正常蓄水位638 m;在垂直河流方向上,右岸垭口ZK24钻孔至小河之间亦无低于正常蓄水位的地下水凹槽带分布。因此,在正常蓄水位高程638 m时,水库沿右岸河间地块不会产生岩溶渗漏问题。

3 结论

(1) 按水库正常蓄水位638 m考虑,水库不存在大的岩溶渗漏问题。

(2) 在岩溶区进行地质勘察时,泉井调查及示踪试验能很好地帮助分析地下水的分布高程及流向,但当岩溶泉井数量较少时,仍需进行钻孔查找地下水位。

(3) 当必须采取重型勘探查证岩溶区地下水位时,勘探孔应尽量布置在最能充分反映地下水位特征的部位。

(4) 本文钻孔地下水位观测虽未达到一个完整的水文年,但跨越了丰水期和枯水期,期间钻孔水位波幅较小,钻孔处岩溶通道连通性好,因而钻孔水位能够基本反映该处的稳定地下水位;ZK24钻孔水位远高于水库正常蓄水位,以后即便水位有小幅下降,亦有不少余地,因此,根据目前钻孔水位观测资料对岩溶渗漏问题进行评价得到的结论是可靠的。

[1] 陈文理,王怀球,向能武,等.构皮滩水电站坝址区岩溶发育特征[J].人民长江,2006,37(3):11-13.

[2] 李择卫.地下水示踪试验在岩溶渗漏分析中的应用[J].人民长江,2013,44(S1):115-116.

[3] 湖南省水利水电勘测设计研究总院.龙潭河水库工程技施设计补充勘察阶段工程地质勘察报告[R].长沙:湖南省水利水电勘测设计研究总院,2015.

[4] 李择卫.根据水文地质调查和示踪试验分析岩溶区水库渗漏条件[J].湖南水利水电,2014,192(4):34-37.

[5] 邹成杰.水利水电岩溶工程地质[M].北京:水利电力出版社,1994.

(责任编辑:陈姣霞)

Analysis of Leakage Problem of Right Bank of Longtanhe Reservoir

LI Zewei

(HunanHydro&powerDesignInstitute,Changsha,Hunan410007)

The Longtanhe reservoir,located in the karst area,is found that there exists karst leakage problems on the right bank. To find out the geological conditions of right bank and the leakage possibility,the well investigation,groundwater tracer testing,geological drilling,long-term observations of ground water level,have been carried on.It is concluded that with the normal storage level,the reservoir has not the karst leakage problems.

reservoir; karst; leakage; tracer analysis

2016-04-29;改回日期:2016-05-08

李择卫(1969-),男,高级工程师,水文地质与工程地质专业,从事水文地质、工程地质的勘测设计工作。E-mail:lzww@sina.com

TV697.3+2

A

1671-1211(2016)03-0399-05

10.16536/j.cnki.issn.1671-1211.2016.03.035

数字出版网址:http://www.cnki.net/kcms/detail/42.1736.X.20160511.1536.008.html 数字出版日期:2016-05-11 15:36