在品德课中达成情感目标的研究及策略

2016-06-04江云开

江云开

摘 要 根据上海师范学院的卢家楣教授三条原则组成的情感性教学原则体系的研究成果,确定了在品德课中达成情感目标的策略是:(1)遵循“融情原则”,通过教师的肢体动作、语言、声音、语气、眼神等创设情境使师生人际情感在教学活动中积极交融,达成情感目标;(2)遵循“乐情原则”,通过组织高参与度、有坡度的课堂活动积极创设条件让学生怀着快乐、兴趣的情绪进行学习,达成情感目标;(3)遵循“冶情原则”,通过课前采访、调查、课中体验活动、运用多媒体等积极创设条件使学生的情感在学习的过程中得到陶冶,达成情感目标。

关键词 情感目标 策略 融情 乐情 冶情

中图分类号:G623.2 文献标识码:A

1情感目标在品德课中重要性

列宁说:“没有人的感情,就从没有也不可能有人对真理的追求。情感是一种动力,能推动人的认识和实践活动的完成。”

在赵亚夫编写的《品德与社会新版课程标准解释与教学指导》中指出:为了反映品德与社会课的独特性,《标准》按照情感·态度·价值观、能力与方法、知识的顺序排列目标。这个顺序和其他学科的《标准》都不一样,按照总目标设定分目标,首先考虑的是学会做人的具体要求,所以先从情感·态度·价值观定位学习内容;要达到情感·态度·价值观目标需要怎样的能力和知识,再针对情感·态度·价值观目标确定能力和知识目标。

在这段话中,我们可以清晰地看到:情感·态度·价值观在三维目标中处于首席的位置。我们可以这样理解:有怎样的情感就有怎样的态度,有怎样的态度就有怎样的价值观,有怎样的价值观就成为怎样的人。因此,情感目标的达成在品德课中尤为重要。

2在品德课中达成情感目标所遵循的原则

上海师范学院的卢家楣教授根据美国心理学家布鲁姆的“教学领域中层次递进的情感目标分类”思想的启示确立了三条原则组成的情感性教学原则体系,这就是“融情原则”、“乐情原则”、“冶情原则”。“融情原则”指:在教学活动中,教师要积极创设情境使师生人际情感在教学活动中积极交融。“乐情原则”指:在教学活动中,教师要积极创设条件让学生怀着快乐、兴趣的情绪进行学习。“冶情原则”指:在教学活动中,教师要积极创设条件使学生的情感在学习的过程中得到陶冶。这三大情感性教学原则的贯彻将在促进教学效果全面优化的同时,还直接推动学生在教学活动中三方面情感的发展:对学习的乐趣情感的发展,各种真善美的情感体现的发展;师生间的情感融洽上的发展。

3在品德课中达成情感目标的策略

3.1遵循“融情原则”,通过教师的肢体动作、语言、声音、语气、眼神等创设情境使师生人际情感在教学活动中积极交融,达成情感目标

融洽的师生关系是遵循“融情原则”的基础。教师在课堂教学中,要通过自己的肢体动作、语言、声音、语气、眼神等创设融洽的师生关系。

所谓“融洽的师生关系”是指课堂上师生关系是平等的,师生的心情都是轻松、愉悦的。这样关系,学生才能真实地表达自我,表露的情感更真切。如何营造这种关系,师爱是根本。师爱是师德之本,老师对学生的热爱、信任、期望与赞扬就像黑暗中的蜡烛,照亮了学生前进的道路,照亮了学生的心灵。巧妙的表扬,亲切的动作,关爱的眼神,都能送给他们“爱”的信号。所谓“亲其师,信其道。”教师要多给学生一份关怀,让学生喜欢你,有信心成为教师“爱”的一员,愿和教师交朋友,讲心里话,喜欢老师上的课,师生间自然而然会产生情感的共鸣。

例如在《生活中的智慧》课堂上,笔者跟孩子们讲“牛生日饼”的故事是这样开头的,走下教坛,来到学生中间,摸摸旁边一个孩子的头,微笑着娓娓道来:这个故事是老师像你们这么大时,妈妈告诉我的,是妈妈的妈妈的妈妈的妈妈的……口口相传流传下来的……一句“老师像你们这么大时”拉近了师生的距离,一个“走下教坛”“摸摸头”的亲近动作,一个“微笑”、一个“眼神”、一个“娓娓道来”的声音,这就是师爱。这样的师爱足够融化学生的心。这样的教师,学生会不喜欢吗?这样的课堂,师生关系会不融洽吗?

又如在《相聚在五环旗下》课堂上,记得那是一节区级公开课,笔者随机采访班里的一位田径队运动员“你在训练中苦不苦?累不累?你怎么克服的?”在交谈中提到了她的家庭(她家庭富裕,但她由奶奶抚养,奶奶住一幢房子,她一个人住一幢房子,生活苦楚种种),也许由于紧张,也许由于触到心灵深处,她哽咽着说不出话。但这是一个达成情感目标的关键之处,教师轻轻地走到她身边,抬起手为她擦去眼角的泪水,握住她的双手,轻轻地说:“老师是你的朋友,老师和全班同学都支持你,为你感到骄傲!”“同学们,为小欣加油!”全班同学神情地、轻轻地喊着:“小欣加油!小欣加油!……”小欣抬起头,流着泪,但她勇敢地开口了,向教师、同学诉说着她克服困难的故事。情感在课堂上得到了升华,融洽的师生关系遵循“融情原则”,达成了情感目标!

3.2遵循“乐情原则”,通过组织高参与度、有坡度的课堂活动积极创设条件让学生怀着快乐、兴趣的情绪进行学习,达成情感目标

《品德与社会》是一门综合课程,也是以学生的经验与生活为核心的实践课程,它呈现的是知识的综合型态,这种综合型态更多是在活动中凸显出来的,而一堂好课的标准是:每一位学生都能在课堂上有所发展、有所收获。因此,设计的课堂活动,要非常关注学生的参与度,又有一定的坡度,这样就能激起学生参与的欲望,学生就能怀着快乐、兴趣的情绪进行学习,这样就是遵循了“乐情原则”。

因而,在执教《生活中的智慧》时力图体现课程的活动性、开放性、实践性,在学生的活动体验中达成情感教学目标,师生之间、生生之间在一种平等、协作、和谐的气氛下进行心与心的交流,引发思维的碰撞。

如“我是小小博物家”这个活动,以参观“旧东西”展览会抢答的形式进行,既检查了学生的预习情况,又考验了学生是否是个生活的有心人。有预习的学生大部分能答,设计了两个有一定难度的“打禾机”“斗笠、蓑衣”让学生挑战 ,力求让每一位学生都能集中精神地参与其中、投入其中,这样学生就会有所收获。

再如“我是小小解说家”这个活动,每个学生轮流在小组里交流自己的调查记录。又如“小组体验,使用旧式生活用品 ”,学生以前没用过那些旧式生活用品,更是个个都兴致勃勃地参与其中。每个学生都可以体验旧式生活用品给人们带来的方便,在自己对比的体验中获得真实的感受 ,在课堂中有所发展。

在“小组合作制作年表”活动中,全部学生一边讨论一边分工合作,在活动中锻炼了“与同学合作完成学习任务”的能力,自身获得了发展。

好的活动激发了全班学生的思维,发掘了学生的共同遭遇,引发心灵的交流,达成了情感目标。

3.3遵循“冶情原则”,通过课前采访、调查、课中体验活动、运用多媒体等积极创设条件使学生的情感在学习的过程中得到陶冶,达成情感目标

3.3.1在课前采访、调查中陶冶情感,达成情感目标

在《生活中的智慧》课前,笔者让学生通过采访爷爷、采访奶奶、采访爸爸、采访妈妈、参观博物馆、网络搜索等调查方式去了解一件家里有的或最感兴趣的 “旧东西”。这样,学生在课前活动中知道过去生活用品的用途,感受到普通劳动者的智慧,培养了尊重劳动和劳动者的情感。

3.3.2在课中通过亲身体验活动陶冶情感,达成情感目标

在《生活中的智慧》课中,学生亲身体验活动使用旧式生活用品,思考生活中有什么用品不好用,生活中遇到问题如何处理才智慧等环节,让学生从自己的世界出发,用自己的眼睛观察社会,用自己的心灵去感受社会,用自己的方式去探究社会,并以此为基础,提升学生的生活,真是“源于生活、高于生活、服务生活。”

3.3.3运用多媒体创设情境,促进道德情感的内化,陶冶情感,达成情感目标

先进的现代化教学媒体,具有声画并茂、动静相宜、感染力强等特点,以丰富的表现力再现情景,学生对媒体提供的资料进行观察、感知,形成表象,从而达到陶冶情感的目的,达成情感目标。

在《生活中的智慧》课前2分钟左右,在《大地恩情》主题曲音乐下循环播放一系列六、七十年代农村生活的老照片。 利用音乐和图片创设情境,音乐冲击着学生的视觉、听觉,打动学生的情感,把学生的情绪带到爷爷奶奶的年代,了解当年的生活场景,为解决重难点埋下情感的种子。

教师根据教学目标和施教内容的要求,配合说理而创设特定的教学情景,使学生如临其境、如见其人、如闻其声,受到情绪的感染,引起感情上的共鸣,以情入理,情理交融,遵循了“冶情原则”,从而加深对道德观念的理解,在潜移默化中接受人格的教育。

在品德课中及后期,学生情感的发展其实并不是立竿见影的,而是一个隐性的演变过程。但在课堂当中,教师设计情景、活动等,令学生多次产生情感体验、情绪变化,是会产生情感的积累的,而当情感积累到一定程度,会成为稳定的心理倾向,这就是品德课中情感目标达成研究的意义所在。

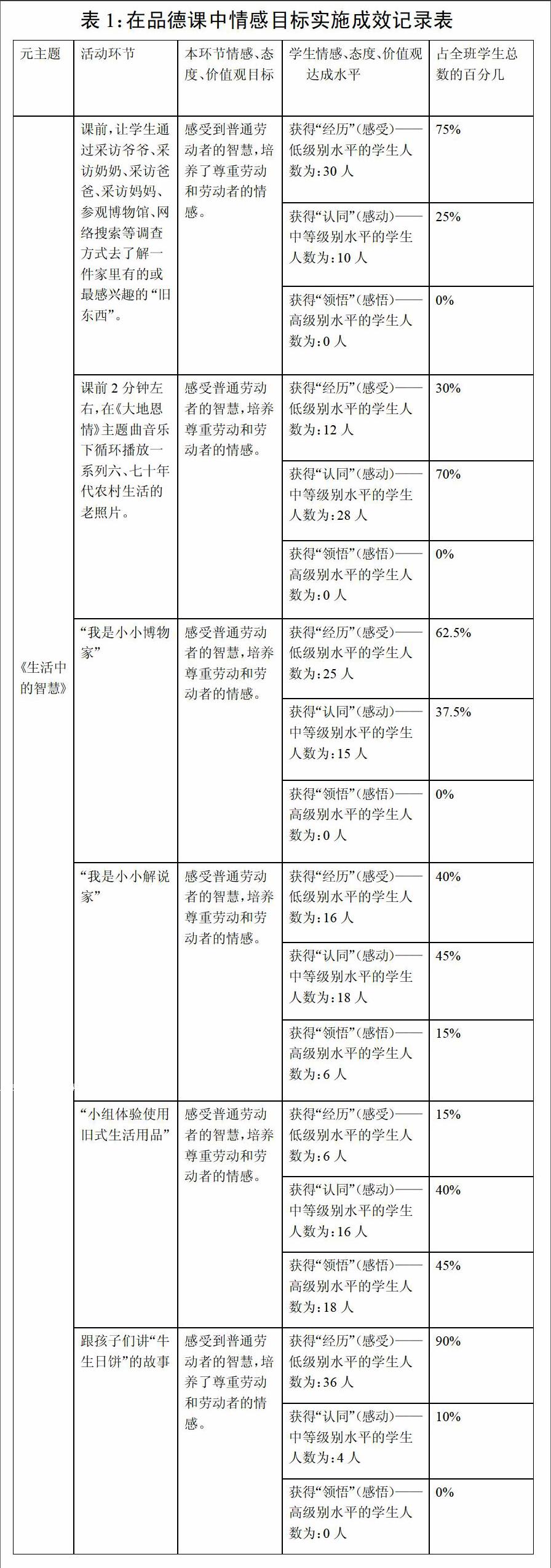

4在品德课中情感目标实施成效数据分析(见表1)

4.1数据分析

(1)遵循“冶情原则”,通过课前采访、调查、课中体验活动、运用多媒体等积极创设条件使学生的情感在学习的过程中得到陶冶,达成情感目标的中等级别、高级别水平的百分比最高。如:课前2分钟左右,在《大地恩情》主题曲音乐下循环播放一系列六、七十年代农村生活的老照片。获得“认同”(感动)——中等级别水平的学生人数为:28人,占70%;课中在“小组体验使用旧式生活用品”环节中 获得“认同”(感动)——中等级别水平的学生人数为:16人,占40%;获得“领悟”(感悟)——高级别水平的学生人数为:18人,占45%。

(2)遵循“乐情原则”,通过组织高参与度、有坡度的课堂活动积极创设条件让学生怀着快乐、兴趣的情绪进行学习,达成情感目标的低等级别、中等级别水平的百分比最高。在“我是小小博物家”环节中获得“经历”(感受)——低级别水平的学生人数为:25人,占62.5%;获得“认同”(感动)——中等级别水平的学生人数为:15人,占37.5%。在“我是小小解说家”环节中获得“经历”(感受)——低级别水平的学生人数为:16人,占40%;获得“认同”(感动)——中等级别水平的学生人数为:18人,占45%。

(3)遵循“融情原则”,通过教师的肢体动作、语言、声音、语气、眼神等创设情境使师生人际情感在教学活动中积极交融,达成情感目标的低等级别水平的百分比最高。如:跟孩子们讲“牛生日饼”的故事时,一个“走下教坛”“摸摸头”的亲近动作,一个“微笑”、一个“眼神”、一个“娓娓道来”的声音,遵循了“乐情原则”。获得“经历”(感受)——低级别水平的学生人数为:36人,占90%。

4.2结论

根据数据分析,得到的结论是:在品德课中达成情感目标的策略中遵循“冶情原则”达成情感目标水平最高,其次是遵循“乐情原则”,遵循“融情原则”达成情感目标水平最低。

参考文献

[1] 卢家楣.教学领域情感目标的形成性评价研究[J].教育研究,2007(12).

[2] 赵亚夫.品德与社会新版课程标准解释与教学指导(第1版)[M].北京师范大学出版社,2012(3).