近百年来客家乡村妇女经济地位的变迁研究

2016-05-30尹小娟

尹小娟

摘要:文章利用梅州不同县市的12个乡镇510位农村妇女的调查资料,就近百年来客家乡村妇女经济地位变迁进行了实证研究。研究结果表明,近百年来客家乡村妇女经济地位的变迁与农村工业化发展具有同向性;客家乡村妇女经济地位变迁要受到其内在属性和外在变量等因素的制约,其中客家乡村妇女内在所受教育程度和外在就业方式的改变是决定其经济地位变迁的关键因素。

关键词:客家;乡村妇女经济地位;变迁

农村经济结构调整一直受到我国经济界的广泛关注,农村妇女问题也同样得到社会各个学界的学者尤其是女性学者的关注。查看国内现有的研究成果,不难发现学者们对农村妇女的研究,或描述她们受束缚于传统陋习,或讴歌她们在农村现代化建设中的突出表现;而对于乡村妇女参与当地经济结构调整及其互动的研究,这方面的成果尚不多见。

近百年来,中国历史上发生的一些大事件,如辛亥革命、抗日战争、新中国成立、改革开放等,对我国社会产生了深刻的影响,在此过程中,客家妇女的社会经济活动方式及其家庭经济地位又有何变化呢?本文以粤东北山区客家乡村为例,对该区域的乡村进行深入调查。

一、调查方式、数据采集及整理

(一)数据来源以及采集样本的总体特征

本文选取梅州市梅江区、梅县区、平远县、蕉岭县、五华县、兴宁市、丰顺县属下的12个乡镇为调查范围,通过在读高中学生和大学生所带的调查表,对这些乡镇随机调查(现场调查和电子邮件调查)。调查人员限定为这些乡村18岁以上的女性,包括该村在外务工的女性。挨家挨户调查,共发放调查问卷表510份,回收有效调查表473份。统计结果表明,样本总体特征如下:1.样本的年龄分布呈现纺锤型,约89.8%的样本集中在18~65岁女性之间,然而样本在此内部的分布还是相对均匀的。2.样本的受教育程度相对偏低,57.9%的被调查女性所受教育在初中及以下,并且所受教育程度与其自身年龄呈负相关态势。3.样本的婚姻及生育状况呈不对称性分布,全部调查样本的已婚率占87.9%,其中已育率又高达84.7%。4.样本中已婚妇女配偶的受教育程度与收入水平均高于已婚妇女本身,42.6%的已婚妇女配偶受教育程度在初中及以上。

(二)数据整理思路与方法

数据的归集处理分别从横向和纵向两条轴线展开,纵向主要是根据同一维度或多维度的数据差异,比较分析1912~2012年间客家乡村妇女就业率、就业结构、收入水平的变迁路径,并从经济学和社会学等方面对其机制进行解释;比较准确的数据应该是1949~1978年间,这个年龄段女性群体较大,且大部分个体有一定的文化认知水平;最准确的数据是1978~2012年间,由于距离年代较近,群体规模较大,相对而言,能准确地反映总体变化趋势。关于妇女职业的划分主要是依据其主要工作性质(从成年至调查时间截止,其主要工作,50%以上所从事的行业,而事实上这些妇女在相当长时间内都从事多个行业);横向主要依据调查所获得的截面数据,分析比较客家乡村村妇女经济地位与其自身属性指标间的变量关系,并基于计量经济学视角剖析其蕴涵的经济社会背景;在纵横分析的基础上,初步构筑客家乡村妇女经济地位变迁结构关系图。

二、结果与分析

(一)客家农村妇女就业方式的变化趋势分析

不同年代客家乡村妇女就业方式发生了很大变化,但不同职业类型呈现出不同的发展趋势(图1)。近百年来,客家农村妇女外出就业率一直是上升的,1912年约为10%,1978年超过40%,在2012年已高达55%;兼农的比例是先上升而后又下降,客家妇女兼农的比例高于其他汉民系,主要是改革开放前,客家妇女基本上不会离开农村的土地,所以相当一部分工作还是农活,但可以从事农业之外的副业,如早期的时候,可做些针线产品拿到集市上销售以贴补家用,而后期为离家较近的一些工厂,如鞋厂作些零工,甚至有的是可带回家为厂家加工;纯农的比例一直是下降的,但要说明的是,即使是纯农,实际上还是有变化的,现代的纯农并不是象1949年之前的种田,除了种田之外,有相当一部分是经营果园等种植业、还有畜牧业。纯农、在家从事非农、只做家务的比例基本上是一直下降的,但客家妇女只做家务的原因是不同的,1949年之前主要儿女较多,要照顾儿女,年龄稍长又得帮忙照顾孙辈,但1978年之后只从事家务的原因主要是因为体质较差,不适合从事较重的体力劳动。在家从事非农,主要是从事家政,无论是1949年之前还是1978年之后,其性质其实没有大的变化。

改革开放之后客家乡村妇女就业方式的急剧变化,归根结底还是工业化对农村地区的影响。工业的发展使她们有机会走出家庭,离开土地,融入到农村工业化大潮中从事非农产业。然而日益壮大的农村工业化发展模式和水平也影响着客家农村妇女就业方式变迁路径,形成了大批中国特有的“离土不离乡”兼业农村妇女。与此同时,国家宏观政策的调控也冲击着农村妇女就业方式的变迁,如1978年之后在外从业妇女、兼农妇女比重的上升离不开国家对“三农”问题的倾斜政策,这就表明客家农村妇女是理性经济人,尤其是1998年之后的住房政策,很多客家乡村妇女家庭在城镇购置的住房,虽然户籍仍在农村,但为了孩子的上学而在城里从事其他产业。随着客家农村妇女就业率的上升以及从事非农产业比重的提高,说明其经济地位也在逐步得以提升;比较于男性,农村妇女在有些就业方面(比如服务性行业)处于优势,但多数方面仍处于劣势。但从就业方式的变化趋势来看,客家农村妇女绝对经济地位相应得到了提高,而相对经济地位却依然较低。

(二)客家农村妇女的家庭地位及社会地位的变化趋势分析

妇女的地位高低一般决定于对整个家庭生计的贡献及其对配偶的依赖程度。在相当长的历史时期内,客家先民迁徙至闽西、赣南、粤东时,其生产和生活方式主要是以农耕为基础,一般以种植业为主,再辅以畜牧业和简单的家庭手工业,基本属于一种自给自足的复合型经济模式,这种状况一直到1978年改革开放后才有显著的改观。由于梅州地处南岭以南,俗有“八山一水一分田”之称,山多田少。男人不得不外出谋生或读书求仕,农耕作业自然就落在了农村妇女肩上,形成了“男人在外经营攒钱,女人在内持家耕田”的客家地区特有的男女分工模式。这样的分工模式使得客家妇女的生计贡献相比于男人更稳定更长久,因为外出谋生的男人能够创下家业者毕竟只是少数,多数只能赚些小钱贴补家用,而有的漂泊至南洋,甚至十年八载不回,或者一去不复返。在此情形之下,全家生计便只能依靠客家妇女耕耘几亩薄地,她们日未出而作,日落尚未息,克勤克俭,操持家庭。即便男子赚钱寄回,也多用于储积生息或购置田屋或改善生计。由于客家妇女对家庭生计的贡献较大,她们自然便成为整个家庭的重心,事不分大小、活不分轻重,承办家事、主持家政。使得客家妇女在家庭经济和社会经济中拥有相对重要的地位。在客家地区,妇女鲜有游手好闲者,或远低于其他汉民系,但无所事事的男子却不少,往往还高于其他地区的汉人。对她们而言,劳作不仅是一种生存需要,而且变成了一种生活习惯。

客家乡村妇女在家庭和社会中的重心地位只是相对的,她们能成为家庭重心、经济支柱的比例仍低于男性,迄今为止,依然存在男尊女卑现象,如客家乡村至今仍有不少人认为“嫁出去的女儿,泼出去的水”,出嫁的妇女几乎无财产继承权。经济地位的变迁仍是客家乡村妇女社会地位变迁的基础。解放以后,客家妇女的地位随着社会经济、文化事业的发展以及一系列法律法规的颁布发生了巨大变化,尤其是改革开放之后,受新思想的影响,她们努力争取财务自由,与男人一样外出打拼,大批农村客家妹涌入广州、深圳、厦门等大中城市。当然,由于现代文明的潜移默化,客家父母逐渐重视对女孩的教育。例如,经济条件较好的家庭,在女儿出嫁之前,也会给女儿添置嫁装,并不象旧时代,嫁装仅取决于男方彩礼的多少,还有,现在的客家妇女同样能够参与传统客家社会中的祭天拜祖活动,改变了妇女只能参与采购、烹饪事务,不能上桌入席的陋习,通常另外为妇女们开一桌席,有时年长的女性也可与男丁共一席,甚至在一些村落,祭天拜祖之事主要由男主人的母亲与妻子共同来完成。历史证明,在诸多内在和外在变量的共同影响下,客家农村妇女的家庭地位及社会地位随着经济地位的改变而发生变迁。

(三)客家乡村妇女的行业变迁路径分析

图2显示的是百年来客家乡村妇女所从事行业的变化。一是行业呈多元化趋势。在调查划分的九大行业中,有七大行业在调查划分所处的四个不同年代均有分布(纯家务、农业、纺织服装、加工制造业、社会服务业、住宿餐饮业、批发零售业),建筑业在1949后才有从业者,交通运输业在1978年之后才有,2012年,有从事其他行业,主要是指公司总裁,主要是一些建筑公司、农产品公司的顶层管理者。二是不同行业呈现不同的发展趋势。不管在哪个年代,农业仍是客家妇女的主要行业,但其比例逐渐降低,由1949年前的约50%下降至2012年的约25%,纯家务(只在家从事带孩子、侍奉老人或由于身体原因不能外出从事劳作)所占比例由1912年约30%跌至2012年2%,这两个行业在1949年前高达60%以上,由于社会观念的变化,妇女从事这两个行业的比例越来越低。当然,即使是农业,其工作内容也有变化,1949年之前主要是种植业,且主要是农作物(水稻和薯芋等),而1978年之后的农业主要是养殖业,当然也有相当一部分是种植业,但种植的主要是经济作物(花生、芝麻、药材)和果树。在非农产业中,加工制造业始终占有绝对优势,1978年时,高达13%,但2012年又下降至10%,;服务行业、批发零售业却一直是上升趋势;建筑业、交通运输业一直比较低,即使到了2012年,其比例也不超过4%,可能是这两个行业比较辛苦,妇女体力难以胜任,即使是从事建筑业,通常只是从事房屋装修的体力相对较轻的室内粉刷工作等。客家乡村妇女所从事行业的变迁路径顺应了社会生产力发展规律,并随着农村产业结构和需求结构的改变而发生变迁,结果导致纺织服装业和社会服务业就业比重稳步上升以及制造业就业比重的相应下降, 三是地方经济发展特色对农村妇女行业选择的影响,客家乡村妇女年长者一般是留守乡村,而年轻者则在珠三角或粤东城镇边区一些企业或公司从事非农行业的工作。

(四)客家乡村妇女收入水平的变化趋势分析

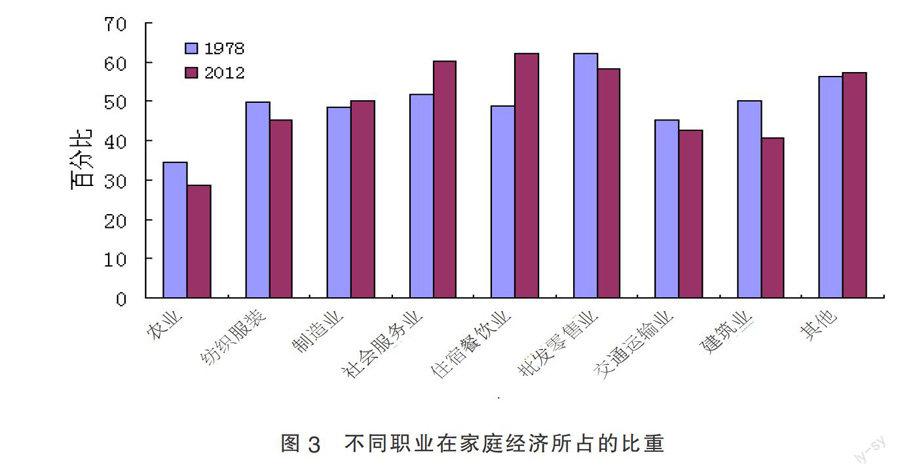

客家乡村妇女人年均收入在家庭中所占比例呈现快速增长势头。1912年,一般妇女主要是家务,即使务农有经济收入,也无支配权,这种状况基本与我国其他地区一致,且这种状况延续至1949年。但相对而言,客家妇女实际上较其他汉民系贡献更大,主要是客家妇女少有缠足之恶习,又吃苦耐劳,而其他汉民系由于缠足,妇女除了居家做家务之外,基本上无法从事较重的劳作。此外,客家妇女在1912年,不似其他汉民系,妇女可以“抛头露面”从事一些批发零售业,例如,其他汉族地区,销售畜禽肉类的摊店通常由男性承担,而在粤东客家地区,通常是妇女来完成,因此客家乡村妇女的收入在家庭中占有较高的比例远高于其他汉民系。改革开放即1978年之后,粤东客家地区由于紧靠珠三角地区,又由于粤东是国内著名的侨乡,较之其他汉民族地区,提高经济收入的愿望更为强烈,因此在1978年至20世纪后期,多数是男性赴外乡打工,女性在家务农照顾老人小孩,而在步入21世纪之后,由于交通运输的发展,又加之计划生育政策的实施,养儿育女的负担减轻,21世纪之后,致富意识的觉醒和提升,从事传统的稻作更是少之又少(很多地区一年只种一季水稻),所以出外打工的比例增多,即使是兼农的,外出务工的时间也大大增多了。虽然从绝对值来看,客家妇女的收入水平一直在增多,但在家庭中所占的比例其实从总体来看并无多大的变化。但不同妇女不同个体间、不同行业间的经济收入差距还是很大的;总体上由1978年的380元增长为2012年的20716元,增长近55倍,而且无论哪种职业,其收入均呈增长趋势,但不同就业方式收入增长的幅度相差较大,在家庭经济中所占的比重也明显不同,如图3。

务农的妇女收入水平始终最低,非农职业之间差别不是很大。随着国家工业化程度的提升,尤其是农村工业化水平的提高,农村妇女经济收入水平也必然提高,但就业方式不同收入的提升幅度也不同。产业和行业之间的不同必然导致劳动生产率和劳动报酬机制之间的差异,故非农从业妇女收入水平往往高于务农妇女收入水平。但整体来看,与相同时期农村男性劳动力相比,客家农村妇女收入水平发展速度相对缓慢。除了服务行业,指的是宾馆服务餐饮业外,女性的收入一般较男性低20%~30%,个别偏体力劳动型行业,如建筑业,女性收入往往只有男性的30%~50%。

但总体而言,客家乡村妇女逐渐由以农业为主的职业走入非农职业,她们逐步摆脱客家传统家庭观念束缚,走出围拢,走进工厂企业,解放自身,获得家庭和社会的认可,其经济地位自然得以不断提升。

三、结语

以上一系列调查数据显示近百年来客家乡村妇女的经济地位发生了变迁,这种变迁是诸多因素共同作用的结果。对收入水平、教育水平、年龄、配偶等因素进行相关分析,可以了解各因素间的互动关系以及不同因素在推动乡村妇女经济地位变迁过程中的作用力度和方向,并可以探讨其中蕴涵的经济社会成因。

通过初步分析,可以得出以下结论:1. 客家乡村妇女经济收入水平与其职业类型相关显著。就业方式的不同和行业性质的差异是影响收入水平的两大主要因素,但相关系数表明其差异的形成更多地决定于就业方式的不同。2.客家乡村妇女经济收入水平与其自身所受教育程度相关紧密。相关数据验证了客家乡村妇女所受教育程度对增加个人收入、提高经济地位、促进社会发展起到至关重要的作用。3.年龄、婚姻和生育状况等制约着客家乡村妇女的经济收入水平。妇女的年龄大小、是否婚育影响其就业方式的选择,为求家庭效用最大化,大部分客家乡村育龄妇女放弃了挑选适当工作的机会,自然就降低其收入水平。4.客家乡村妇女经济收入水平与其丈夫受教育程度和收入水平显著正相关。一是丈夫所受教育程度和收入水平的高低间接影响着妇女的就业方式,二是“门当户对”的婚配观念、农村工业化的发展模式使农村妇女受教育程度与其丈夫受教育程度具有很强的正相关性。

参考文献:

[1]高耀明,张民选.回归传统还是走向未来——对我国女子学院复兴的初步分析[J].长春工业大学(高教研究版),2004(01).

[2]张清霞.农村工业化进程中妇女经济地位的变迁——以杭州市萧山区部分乡镇为例[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2006(12).

[3]高新才,等.贫困地区农村妇女文化程度及其对农村经济发展的影响[J].中国农村经济,2004(09).

[4]毛迎春,钱文荣.关注农村妇女发展,构建社会和谐之基[J].中国农村经济,2005(09).

[5]刘文明.农村经济结构调整对妇女经济及家庭地位的影响——以湘西山区的三个行政村为例[J].中南大学学报(社会科学版),2003(08).

[6]谢红岭.妇女参与牧区合作经济组织的实证分析——以内蒙古西部X市和东部H市E自治旗为例[J].人中与经济,2011(04).

*本文为梅州市社科联课题项目“近百年客家妇女社经济活动方式及家庭经济地位的变迁——以粤东北山区乡村为例”(课题编号2012SKY22)的阶段性研究成果。

(作者单位:广东省嘉应学院)