降服“核魔”安享核电

2016-05-30肖逸

肖逸

人类太渴求“电”了,没电是不行的,电太少也是不行的。火力发电污染大气,让我们呼吸困难;水力发电截江断河,影响生态;风力发电清洁无害,可是发电量太小,很不够用;核能发电是“发电界”的黑马,将成为清洁能源的主流,可是要降服“核魔”并非易事……

构成物质的原子是由原子核和它周围的电子构成的。原子核里面又包含中子和质子,如果一个原子核所含的中子和质子数量少,就称为轻原子核。如果原子核中所含的中子和质子数量较多,那么就称之为重原子核。轻原子核有融合长大的需要,重原子核则有“分裂变小”的需求,这就是我们平常所说的核聚变和核裂变。不论核聚变还是核裂变,都会释放巨大的能量,这种能量就叫核能。利用核能发电的电站就称为核电站。

人类自60多年前建造出核电站之后,发现核电站可以为我们提供源源不绝的充足电力,于是核电站让我们拥有了“用电不愁少”的惊喜。为什么核电站可以提供充足的电力呢?这与核电站使用的燃料有关:核电站通常使用的燃料叫铀,1千克铀释放出的能量相当于2700吨煤燃烧放出的能量。呵呵,1千克铀也就是一小捧,而2700吨煤需要700辆长箱大货车才能拉完。这么一对比,你应该能感受到核能的威力了吧。

因为看到了核能发电潜力巨大,所以掌握了核电技术的国家“拼命”建设核电站,以满足生产生活对电力的强大需求。这60多年间,世界各国共建造了400多座核电站。其中法国有78%的电力是核电,日本的核电占总发电量的36%,韩国是42%,美国是20%。想知道咱中国的核电有多少吗?中国的核电真是有点儿少呢,我们只有1.6%的电力是由核电站提供的。核电少了,火电不少,这是我国成为世界第一碳排放大国的原因之一。

核电站已经成为提供电力的首选,据测算,只要建设2500座核电站就能满足全世界的用电需求。中国完全由核能供电的话,大概需要建600座核电站。

随着更多核电站的建成,人类用电不愁的惊喜将变成现实。但在核电站的发展过程中,人们惊喜之中也常有惊恐……

小小的原子核里,居然隐藏着巨大的能量。是谁发现了核能呢?并非一个人发现的核能。核能作为人类科学史上的重大发现,是一群科学家接力研究的结果。1895年,德国物理学家伦琴发现了X射线。1896年,法国物理学家贝克勒尔发现了放射性。1898年,居里夫人与居里先生发现放射性元素钋。1902年,居里夫人经过三年零九个月的艰苦努力,又发现了放射性元素镭。1905年,爱因斯坦提出质能转换公式。1914年,英国物理学家卢瑟福通过实验,确定氢原子核是一个正电荷单元,称为质子。1935年,英国物理学家查得威克发现了中子。1938年,德国科学家奥托·哈恩用中子轰击铀原子核,发现了核裂变释放能量的现象,人们据此于1942年12月2日成功启动了世界上第一座核反应堆。

原子核释放能量的方式有三种。一是裂变,二是聚变,其实还有一种释放能量的方式叫衰变——不稳定的原子核在变成另一种稳定的原子核时,会以射线的方式释放能量。人们就是利用这个原理制造出了医学用的透视机。看来原子能距离我们并不遥远,它们的应用早已出现在我们身边的日常生活中。

火电站有可能爆炸,水电站有可能溃坝,核电站运行故障也无法完全避免,风险随时存在。核电站一旦出现安全事故,不仅仅是事故,往往还造成让人难以承受的灾难。

最早的核电站事故发生在美国。1979年3月28日凌晨4时,美国三里岛核电站二号机组正常运行,三名工作人员正在清洗冷却机系统。一名工人因注意力不集中,发生了操作失误,结果导致冷却系统停机,接着核反应堆的温度不断上升,泄压阀自动开启,造成反应堆内的放射性物质泄漏,安全系统报警。接下来,这位工人继续犯了一个操作错误,他竟然误读了警报,关闭了反应堆冷却的注水开关,结果反应堆构件在缺水的状况下熔成一团,报废了。反应堆报废后,起初并没有对民众造成危害。可是一些不懂核电科学的媒体得知核电站的事故信息后,在报纸上大力渲染“核电站爆炸”了,结果造成了周边民众恐慌,共有15万左右的居民被吓跑了。三里岛核电站事故虽然最终没有带来人员伤亡,却让人们发现核电站里隐藏的危险。

1986年4月25日,苏联切尔诺贝利核电站4号机组正在进行一次安全试验,结果同样是由于操作人员的失误,导致了人类历史上“最不安全”的一场核电站爆炸事故。核爆炸破坏了核反应堆的顶盖,并把反应堆厂房屋顶炸毁,将所有放射性物质全部释放到周围环境中,带来了极为严重的核泄漏事故。这一事故释放出来的放射性物质相当于广岛原子弹的400倍,直接受辐射尘污染的面积达20万平方公里。自1986年至2000年间,大约有35万乌克兰、俄罗斯、白俄罗斯等地居民被迫迁出受辐射污染的家园。如今,切尔诺贝利地区已经成为“死城”,没有人能在这里居住生活。这次核电站灾难,让全人类都感受到了核泄漏的恐怖。

日本是极其重视核电站安全的国家之一,他们建造的核电站要求“固若金汤,万无一失”。在一流的核电安全技术保障下,日本的核电站的确运行安全,从无大的事故发生,有些日本居民就临近核电站居住,丝毫没有惧意。2011年3月11日14時16分,日本福岛核电站遭遇了9级地震,大地震并没有摧毁核电站,可是摧毁了保障核反应堆的冷却供电线路,造成电路中断。电路断了之后,核爆炸事故并没有发生,因为应急柴油发电水泵启动,照旧可以抽水冷却反应堆。可是30分钟之后,地震导致的海啸把应急柴油发电水泵淹没了,核电站安全的最后一道防线失效,最终导致反应堆高温发生了爆炸,出现灾难性核泄漏事故,导致15万人失去了家园。另外还有大量的放射性废水被直接排到了海洋中,带来了无法估量的生态灾难。

被人类寄予厚望的核电站,竟然多次以恐怖的面目出现,给人类带来了极端恐惧。在核事故面前,人类的力量显得十分渺小,如不能降服“核魔”,核电站将不是人类的福利,而是人类的梦魇。

核电站会不会像原子弹那样爆炸?答案是否定的。因为虽然核弹和核反应堆都以铀为原料,但两者对纯度的要求完全不同。对于原子弹,要求铀-235的纯度在90%以上,而核电站反应堆燃料铀-235的纯度只需要5%以下。正如烈性白酒可以点燃,啤酒却不能点燃的道理一样,核反应堆即使失控,也不會像原子弹那样爆炸,因为其燃料的纯度不够。

1987年9月,两名男子在一个废弃的医务所,拆下一个他们自认为非常贵重的设备。一天之内,两人均出现呕吐症状,随后又出现腹泻和眩晕。他们根本不知道,这个废弃的设备实际上是一个高辐射源,用于治疗癌症患者。这个辐射源能够在黑暗中发出蓝光,废品商德瓦尔·费莱拉对它产生了浓厚兴趣,最后花钱买下。费莱拉将这个杯子大小装有粉末状物质的罐子放在饭厅,并邀请好友和亲戚参观。他们将粉末涂抹在身上,让自己变成了会发光的人。但令他们没有想到的是,神奇的粉末居然是放射性物质氯化铯。一个月内,费莱拉的妻子、6岁大的侄女,以及2名员工都死于急性放射综合征。在这起事故中,总共有249人被这种放射性物质伤害!发现放射性物质一定要远离,并立即请专业人员来处理哟!

随着核电站安全技术的不断升级,核电站爆炸和泄漏的风险直线下降。因为有着越来越可靠的核电安全技术,人类安享核电的美梦越来越近了……

一般来说,20世纪50—60年代建造的验证性核电站称为第一代核电站,20世纪70年代标准化、系列化,批量建设的核电站称为第二代核电站,这两代核电站的安全性能整体不高,核电站爆炸和泄漏事故主要集中在这两代核电站上。

自20世纪90年代开发建设至今,更成熟、更先进的核电站称为第三代核电站。第三代核电站因为采取了更加周密的防卫措施,所以除非遇到不可抗拒的天灾,第三代核电站出现事故的可能性基本不存在了。那么,第三代核电站凭什么能大幅度降低事故率呢?

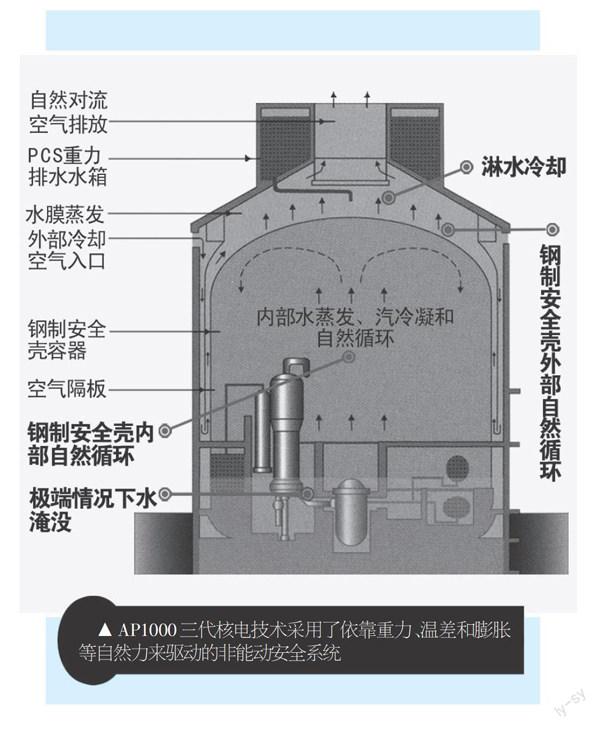

一凭反应堆的自主自然降温系统。前两代核电站的反应堆降温主要依赖人工操作,还需要有非常可靠的电源供应和大量的水供应。一旦人工有操作失误或者断电事故发生,就可能会引发反应堆升温爆炸。第三代核电站的反应堆则使用的全自动不完全依赖电源的降温方法,就算是没有电力,反应堆完全可借助重力、温度、膨胀等自然现象进行自主降温,自主降温需水量非常小,一辆消防车的水量可供反应堆一周的降温之需。自然冷却的能力,让反应堆完全不会再产生高温爆炸的危险。

二凭杜绝事故的安全保障措施。经过总结,人们发现许多核电站事故是因为安全保障措施不可靠造成的。经过近30年的运行时间,人们已经总结出了让核电站安全运行的六大保障措施,可保核电站从制度层面安全运行。这些安全保障措施分别为:核电站建设的严格审批制度、核电站的防震建设标准、核电站的防洪水建设标准、核电站电源应急措施、事故发生处理预案、核电站内除氢技术。

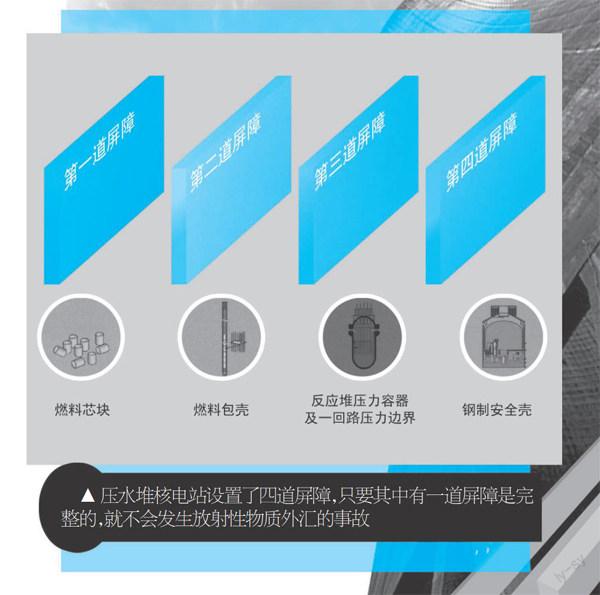

三凭核电站的包裹技术。核电站的核心部分是反应堆,只要对这个核心部分进行层层包裹,并且包裹住,就算是有爆炸,也不会泄露危险物质。第三代核电站对其核心部分进行了四层包裹:第一层将燃料芯块包裹在陶瓷罐里,第二层是将陶瓷罐的外边再包裹一层锆;第三层是把燃料和燃料构件再包裹在钢制压力罐里;最后一层是压力罐外再加一层钢制安全壳。正是对危险物质进行了严密包裹,所以第三代核电站就有了“爆炸也无忧”的无泄漏底气。

第三代核电站的安全技术并非最强,还有更强的第四代。第四代核电站的核反应堆有多种模式,分别是高温气冷堆、铅合金液态金属冷却堆、液态钠冷却堆、超高温气冷堆系统、超临界水冷堆系统。第四代核电站的反应堆型虽各不相同,但是有两项重要的安全运行的标准却是一致的:一是要杜绝电站爆炸,二是要杜绝核泄漏。

要想核电站不爆炸,得有先进的降温技术。先前那些核电站爆炸,多是因为核反应堆的冷却系统出了问题,导致高温高压发生爆炸。前三代核电站的反应堆冷却媒介是水,用循环水降低反应堆热量。但是水有个致命弱点,就是在高温时会产生高温高压气体,这是导致核反应堆出现故障然后爆炸的原因之一。具有第四代核电站技术标准的高温气冷堆的冷却媒介是氦气,氦气可以耐受900℃的高温,能在极端高温条件下冷却反应堆,即使反应堆出现了事故,在氦气的冷却下,也不会快速升温造成爆炸。

60多年来,核电技术可谓一代更比一代强,但它们无疑都是围绕铀、钍、钚这些重元素核裂变反应的原理做文章。如果和轻元素发生核聚变反应的原理相比,即便是当今最先进的第四代核电技术也要甘拜下风。

核聚变原料来自氢元素家族的氘和氚,在特定条件下发生碰撞,聚合成个头稍大的氦元素。这个过程比铀元素裂变产生的能量还要大得多,而产物只有无毒无放射性的氦气,没有棘手的高放射性废物需要处理,原料的丰富程度也是铀矿储量难以企及的。太阳就是利用这样的反应哺育了地球四五十亿年。很遗憾,我们现在的科技水平还驾驭不了这种能量。其实,在第一座核电站问世前两年,美国就已经率先利用核聚变原理,做成了比原子弹威力更强的武器——氢弹。但是,炸弹是没法用来烧水做饭的,半个多世纪后的今天,人们依然“Hold”不住核聚变的野性。然而,把核聚变从毁灭性武器“驯化”成随开随关、火力可调的和平“炉灶”,一直是核电发展的革命性目标。

核聚变能由于资源丰富和无污染,被科学界认为是最有希望彻底解决能源和环境问题的根本出路之一。中科院科学家指出,我国自21世纪初正式参加国际热核实验堆ITER计划后,经过十多年的努力,核聚变科研能力、重要部件制造工艺能力、工程建造能力、大科学工程管理能力等均已达到国际先进水平,具备建设自主产权聚变工程实验堆的能力。

在开发核聚变能被人们形象地称为“人造太阳”的路上,中国已从“追赶者”“陪跑者”,成长为具备强大国际输出能力的“领跑者”。科学家们数十年艰辛“逐日”,就是盼望核聚变能点亮的第一盏灯在中国。

我国的ITER计划将于2021年建成,2027年全面开始以氘、氚燃料为主的实验堆实验。

核聚变工程实验堆之后是核聚变示范堆的建设和试运行,大概还需要10~20年的时间,此后真正商用还要有一定的物理运行期。如此算来,核聚变能为人类广泛造福的时代来临,估计要到21世纪中叶以后。

氦元素也可以通过聚变反应释放能量,所以氦元素也是一种重要的核电站备选燃料。到哪里可以弄到大量的氦元素呢?科学家发现月球上存在大量的氦元素——月球上的氦元素用来发电的话,可以满足人类1万年的电力需求。氦在核聚变反应中释放巨大能量,而且不产生放射性污染,被认为是21世纪人类社会的完美能源。只是从月球上把这些东西弄下来有点儿难呵,不过以后就不难了——月球早晚是我们的。

(编辑 孙世奇)