智能变电站设备状态监测系统通信关键技术及实现

2016-05-23张海宁胡绍谦

笃 峻,张海宁,柏 杨,胡绍谦

(南京南瑞继保电气有限公司,江苏 南京 211102)

0 引言

随着智能变电站建设的深入推广,对变电站内变压器、开关等一次设备状态的在线监测和维护已成为智能变电站建设的重点内容和关键技术之一。目前,国家电网公司要求智能变电站配置统一的设备状态监测系统(或一体化监控系统)[1],对下接入各类设备状态监测装置,实现对全站一次设备状态的在线采集和监测,满足变电站内一体化监控的需要;对上与网省调设备状态监测主站进行通信,及时上送站内一次设备状态监测信息,满足国家电网公司“大运行”、“大检修”体系建设的要求。

为此,2012年国家电网公司发布了《变电设备在线监测I1接口网络通信规范》(以下简称I1规范)与《变电设备在线监测I2接口网络通信规范》(以下简称I2规范)2个标准,分别对设备状态监测系统在变电站内的建模和通信以及变电站与主站之间信息交换的内容和方式进行了说明。其中,I1规范规定了变电站内综合监测单元(CMU)和站端监测单元(SMU)之间采用IEC61850进行通信,并给出了站内监测各类一次设备状态所需的IEC61850模型及服务规范[2];I2规范规定了变电站侧状态接入控制器(CAC)与主站侧状态接入网关机(CAG)之间采用Web Service进行通信,并给出了站端接入设备状态监测主站所需的数据及服务规范[3]。

但是,I1、I2规范相互独立,I1规范规定了变电站内的通信细节,I2规范规定了主、子站之间的通信细节。因2套规范采用了不同的通信模型和服务,在具体应用过程中有如下问题:

a.缺乏统一的信息建模与维护[4],如从I1规范定义的IEC61850模型转换成I2规范自定义的数据模型时,会损失部分有用信息,导致转换后的数据模型描述能力不足;

b.缺乏统一的服务接口,I2规范定义的服务接口有限,不能涵盖I1规范所定义的丰富的IEC61850服务,如I2规范仅提供监测数据上传服务,但不能区分事件与告警,限制了主站的数据应用;

c.I2规范与I1规范在模型和服务定义上脱节,无法直接利用IEC61850规范的最新成果,每次规范的修订与升级都需要修改CAC、CAG等环节的程序。

为使I1、I2规范实现无缝衔接,本文基于I1、I2规范进行改进,通过将IEC61850映射到Web Service协议栈来实现主、子站之间的IEC61850建模和通信,从而满足I1、I2这2套规范统一建模和通信的需求。

1 IEC61850通信到Web Service协议栈的映射

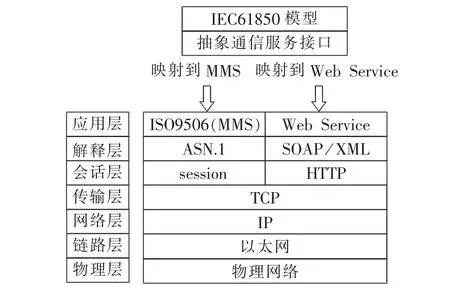

IEC61850通信的1个突出特点是实现了上层应用和底层通信的解耦,通过设计独立于具体网络实现的抽象通信服务接口(ACSI),使得IEC61850通信可以灵活地映射到不同的网络通信协议栈,称为特定通信服务映射(SCSM)。目前,IEC61850规范仅提供了映射到ISO/IEC9506制造报文规范(MMS)协议栈的方法,但映射到Web Service协议栈也是一种可行的选择。IEC61850与MMS、Web Service协议栈的映射关系如图1所示。IEC61850-7-2部分定义的ACSI既可以映射到MMS协议栈,也可以映射到Web Service协议栈,只是在应用层、解释层、会话层的实现上有所不同,并不会影响上层的IEC61850模型。

采用MMS协议栈映射和Web Service协议栈映射在技术上各有优势,适用于不同的应用场合。文献[5]对图1描述的2种映射进行了对比分析,指出MMS协议栈映射在通信的实时性、效率、资源占用上较有优势,更适合用于变电站内基于局域网的IEC61850通信。而Web Service起源于Internet,采用标准的Internet协议与开放的Web规范[6],能够在电力Intranet环境下穿越防火墙,实现跨平台和跨网络的数据交换,为与上层生产管理系统(PMS)之间设备状态信息的纵向贯通提供了技术手段[7]。虽然Web Service协议栈映射在通信的实时性和效率上不如MMS,但符合设备状态监测系统数据实时性要求不高的特点。所以结合I2规范的内容,Web Service协议栈映射应该更适合用于设备状态监测系统中基于广域网的主、子站之间的IEC61850通信。

图1 IEC61850到MMS及Web Service协议栈的映射Fig.1 IEC61850 mapping to protocol stacks of MMS and Web Service

实际上,作为IEC61850规范在风电领域的延伸,IEC61400-25标准就描述了如何将风力发电的信息模型和服务映射到Web Service协议栈[8],可以借鉴其映射的思路和方法来将IEC61850通信映射到Web Service协议栈。但文献[8]并未考虑具体实现的技术细节,如代理建模、冗余通信、并发服务、源端维护等问题,本文将对这些问题进行详细阐述。

2 设备状态监测系统实现IEC61850通信的关键技术

综上所述,设备状态监测系统主、子站之间可以采用映射到Web Service协议栈的IEC61850通信,这样从变电站内的设备状态监测装置(CMD/CMU),到设备状态监测子站(SMU /CAC),再到远方的设备状态监测主站(CAG),都将具备IEC61850通信的能力,使得I1规范为变电站内提供的模型和服务可以直接应用于主、子站之间的通信,实现站内通信和主、子站通信的无缝衔接,可以很好地解决上述存在的因I1、I2规范脱节造成的一系列问题。下面将详细介绍设备状态监测系统各环节实现IEC61850通信的技术细节。

2.1 变电站内的IEC61850通信

变电站内的IEC61850通信在SMU与CMD/CMU之间完成。SMU通过与CMD/CMU进行IEC61850通信,采集设备状态监测信息,并转发给上层的 CAC。有关 SMU与 CMD/CMU之间的IEC61850通信,I1规范提供了详细说明。在模型方面,I1规范为设备状态监测扩展定义了20多个逻辑节点(LN),用于描述设备状态监测信息。通过这些逻辑节点的组合,可以灵活地描述各类CMD/CMU的IEC61850模型。在服务方面,I1规范直接引用了IEC61850-7-2部分定义的ACSI服务,包括模型、报告、控制、定值、文件等服务。变电站内的ACSI服务通过映射到MMS协议栈来实现[9]。

CAC通过SMU对下接入多个IEC61850装置(CMD/CMU),而对于设备状态监测主站,CAC只是1个IEC61850装置,需按IEC61850网关进行建模,为每个IEC61850装置建立1个或多个逻辑装置(LD)。如图2所示,CAC网关模型中的CMU1.LD1表示变压器CMU1,CMU2.LD1表示断路器CMU2,图中点划线表示实际模型在CAC网关模型中的映射。所不同的是,网关模型中的LPHD.Proxy数据对象值置为 true,表示代理关系。另外,CAC中的LD0用于描述子站自身的逻辑装置特性,如子站自身的通信工况、配置更新、报告使能等,都可以通过LD0进行建模。

图2 设备状态监测子站IEC61850网关建模Fig.2 IEC61850 gateway modeling for slave station of equipment status monitoring system

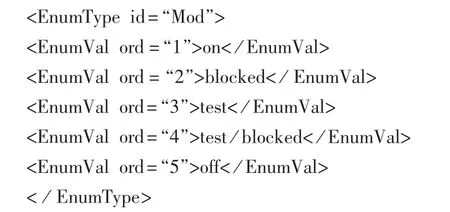

以子站通信工况监视为例,介绍设备状态监测子站网关建模的特殊性。推荐用LLN0.Mod数据对象标识其所在LD的通信工况,Mod数据对象定义为枚举类型,在 IEC61850-6部分中的定义如下[10]:

其中,Mod=1表示通信通,Mod=5表示通信断。

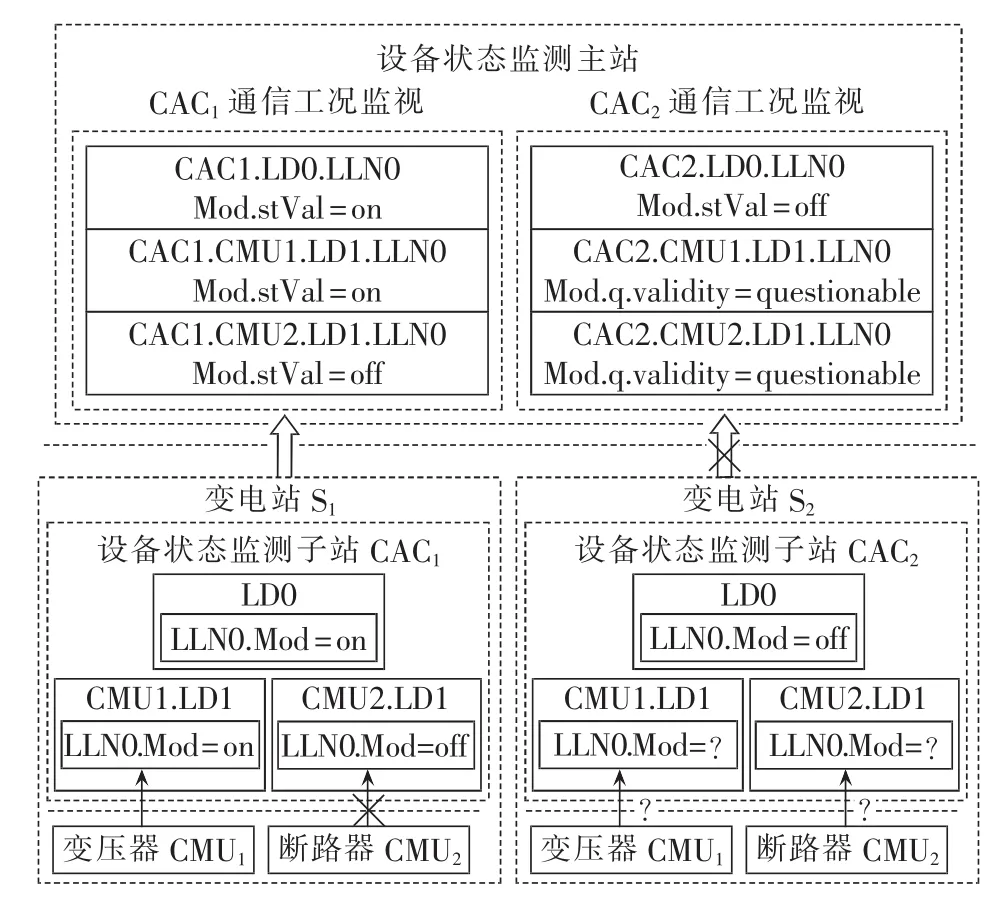

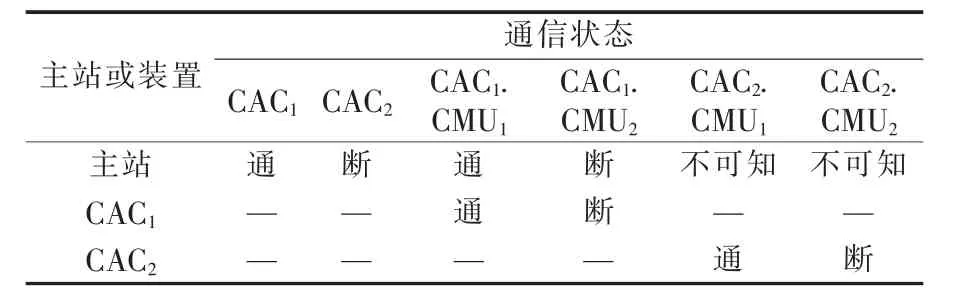

按照图2所示的建模关系,主站对子站及其下接装置的通信工况监视如图3所示。以变电站S1为例,S1.CAC1.LD0.LLN0.Mod标识主站与子站CAC1之间的通信工况,S1.CAC1.LD1.LLN0.Mod则标识子站CAC1与其下接的变压器CMU1之间的通信工况,其他类推。根据图3所示的主、子站之间的通信工况,绘制主站监测到的与子站及其下接装置的通信状态表如表1所示。表1中主站与子站CAC1通信通,所以主站可以清楚地知道子站CAC1下接各装置的通信状态(CAC1与 CMU1通,CAC1与 CMU2断)。而主站和子站CAC2通信断,主站并不知道子站CAC2下接各装置的通信状态(虽然CAC2知道,但是无法上送主站),所以此时主站通信模型中对应Mod数据对象品质位的值为questionable,表示其对应的通信状态不可知。当子站CAC与其下接的CMU之间的通信状态发生变化时,CAC负责将对应的Mod数据对象置值,并发送报告通知上级主站。

图3 设备状态监测主、子站之间的通信工况监视Fig.3 Working condition monitoring of communication between slave and master stations of equipment status monitoring system

表1 设备状态监测主站通信状态Table1 Master station communication status of equipment status monitoring system

2.2 主、子站之间的IEC61850通信

主、子站之间的IEC61850通信在CAC和CAG之间完成。CAC对下接收SMU采集的设备状态监测信息,并封装成满足Web Service标准的数据和服务,提供给主站的CAG调用。关于Web Service的技术原理及细节不再赘述,这里重点介绍如何在 Web Service上实现IEC61850通信。

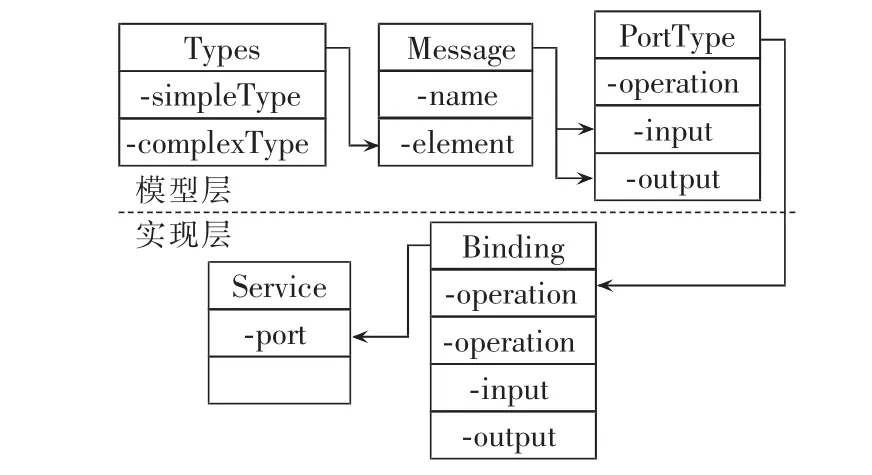

a.定义IEC61850服务文件,形如IEC61850Service.wsdl。WSDL文件定义了 CAC作为 IEC61850服务端所能提供的数据和服务,按IEC61850-7-2部分定义的ACSI服务实现。基于WSDL文件提供的设备状态监测服务模型如图4所示。

图4 基于WSDL提供的设备状态监测服务模型Fig.4 Equipment status monitoring service model based on WSDL

服务模型中,Types元素用于描述ACSI服务所用到的数据类型,包括simpleType和complexType。simpleType用于描述简单数据类型,如 int、float、string等。complexType用于描述复杂数据类型,如数组、结构等。Message元素用于描述ACSI服务用到的消息,消息用于封装调用ACSI服务所需的输入、输出参数。PortType元素用于描述服务接口,即调用服务的方法、输入/输出参数等信息。Binding元素用于描述调用服务所使用的协议(如SOAP协议)及方法、输入/输出参数的封装格式。Service元素用于描述服务访问点信息[11]。

b.选择合适的开发工具(本文选用gSoap),编译WSDL文件,生成服务的头文件IEC61850Service.h、客户端的存根文件IEC61850ServiceClient.cpp及服务端的存根文件IEC61850ServiceServer.cpp。这3个文件定义了调用IEC61850服务的代码框架,将WSDL文件中用可扩展标记语言(XML)描述的服务自动转换成C++函数,但未给出函数的具体实现。

c.实现上述CPP文件中函数的具体逻辑,并将IEC61850ServiceClient.cpp放在CAC端与设备状态监测子站的程序联编,将IEC61850ServiceServer.cpp放在CAG端与设备状态监测主站的程序联编,即可实现Web Service的通信架构。主站程序只需按IEC61850Service.h定义的接口调用子站程序提供的IEC61850服务即可实现主子站之间的IEC61850通信,而无需关心IEC61850通信映射到Web Service协议栈的细节,包括如何按SOAP协议封装消息,如何利用HTTP进行传输等操作都将会透明完成。通过检查服务请求和服务应答的XML文件,可以检验服务调用的正确性。

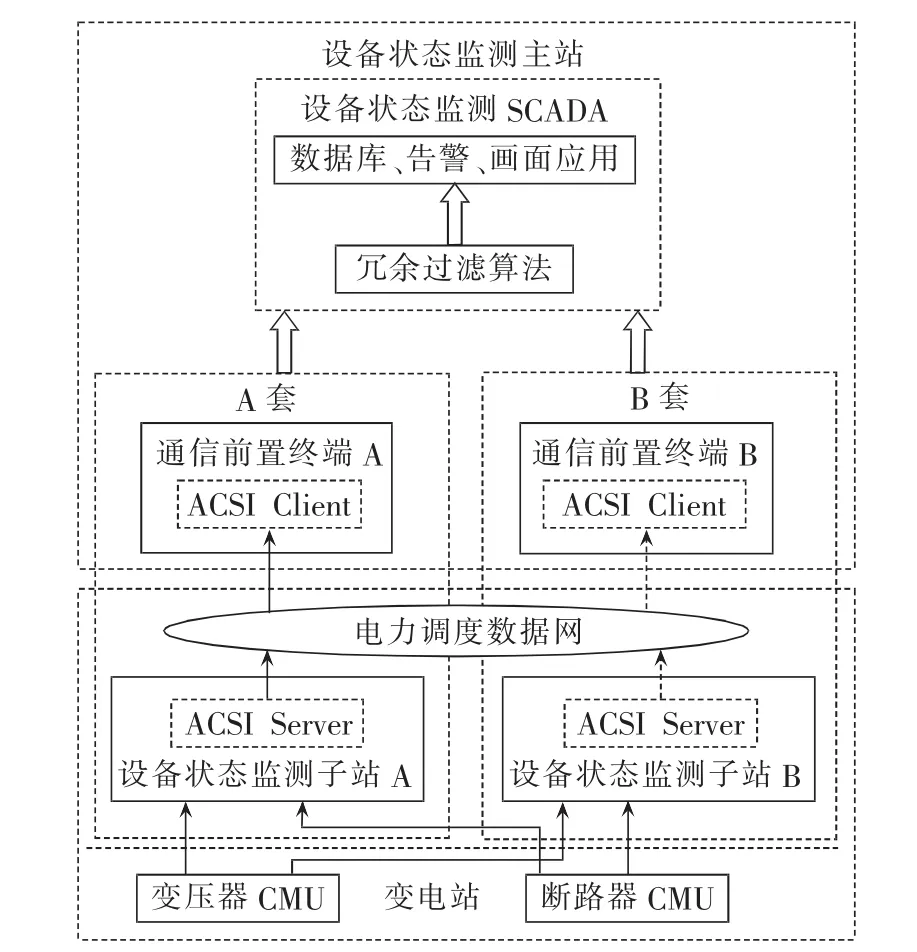

2.3 主、子站之间的冗余通信

为了保证设备状态监测系统主子站之间通信的可靠性,需要考虑采用冗余通信机制[12]。冗余通信机制通过终端冗余、通道冗余并配合相关通信技术来实现。设备状态监测系统采用双通道主备冗余通信机制,如图5所示。主、子站配置A、B 2套通信系统,每套通信系统各包含1套设备状态监测子站、通信前置终端及独立的通道链路,2套通信系统互为主备。变电站内的设备状态监测装置(CMD/CMU)提供双网口分别接入A、B 2套设备状态监测子站,子站接收到装置上送的设备状态监测数据转为IEC61850报告上送主站。主站通信前置终端接收到IEC61850报告后推送给上层的设备状态监测数据采集与监视控制系统(SCADA)进行数据的分析和处理。因为采用热备用冗余通信方式,SCADA将会接收到来自于A、B 2套通信系统的IEC61850报告。为了防止产生重复数据,SCADA必须采用冗余过滤算法滤除重复数据,然后再送给后台的各个应用,如数据库、告警、画面等。可以充分利用IEC61850报告的以下属性来保证主、子站之间冗余通信的正确性和可靠性。

a.SqNum:报告顺序号。用来检测接收到的数据报文的连续性,目的是为了可以从应用层报文侦测到数据的丢失。

b.TimeOfEntry:报告时间戳。通过比较Time-OfEntry,配合报告数据的索引和值,来鉴别和过滤因冗余通信带来的重复数据。

c.BufTm:报告缓存时间。用来配置报告的缓存时间,超过该时间,作为备用缓存的报告将被删除,该时间应大于从侦听到通信断开再到通信恢复的时间总和。

图5 主、子站之间的冗余通信Fig.5 Redundant communication between master and slave stations

d.EntryID:报告条目ID。用来实现通信连接的无缝恢复,通过记录上次通信断开时装置上送的最后一个EntryID,待通信恢复后通知装置从所记录的EntryID开始继续上送报告,从而可以有效地补送通信中断期间装置产生的报告。

主站通信前置终端通过设置子站报告的OptFlds属性项,可以强制要求子站上送上述报告属性。子站需要能够支持主站对OptFlds属性项的这些报告属性的设置。

2.4 多子站的并发通信

Web Service采用同步通信机制,当服务端接收到客户端的服务请求,将去执行后台服务的应用逻辑,如读取IEC61850模型、上送数据报告、设置装置定值、上传各类文件等,此时的服务端处于等待服务调用返回状态,如等待与装置的交互返回,这可能需要等待较长时间。如果不采用特殊的技术处理,此时的服务端不再接受其他客户端的服务请求,其他服务请求将被阻塞,直到等待的服务调用返回。对于主站连接多个子站的情况,主站显然不能因为响应某个子站的服务调用而拒绝其他子站的服务请求。可以采用线程池技术来解决多子站的并发通信问题。线程池技术就是创建1组线程资源,当服务端接收到某个客户端的服务请求时,为该客户端分配1个服务线程供其调用服务使用。等待服务调用返回的过程将使该服务线程被阻塞,但不会影响服务端响应其他客户端的服务请求。线程池技术的概念比较简单,但在具体实现的过程中需要注意一些细节问题,如要保证公共资源访问的线程安全,要避免因频繁创建线程而耗尽系统资源,要及时回收僵死线程,要根据服务优先级灵活调度线程等。基于线程池技术实现的服务调用机制如图6所示。

图6 基于线程池技术实现的服务调用机制Fig.6 Service call mechanism based on thread pool technology

2.5 通信配置文件的源端维护

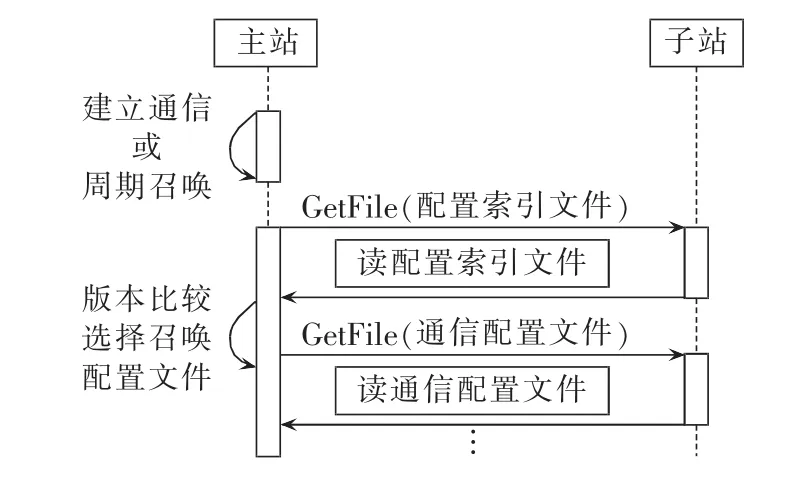

通信配置文件采用IEC61850规范规定的SCL文件格式,用于定义设备状态监测子站的IEC61850模型和配置设备状态监测主子站之间的通信。按照国家电网公司《智能变电站技术导则》中关于源端维护的要求,模型、通信等信息的维护工作需在变电站端完成,以减少主站端建模、通信配置的工作量,保证主站端与变电站端数据的一致性,消除因两端数据不一致可能带来的潜在风险[13]。所以,上述的通信配置文件需由变电站端生成并维护,主站端在线从变电站端获取通信配置文件并导入使用。为了方便维护,主站并不直接从变电站获得通信配置文件,而是首先获得通信配置文件的索引文件。主站可以根据文件修改时间、版本号等文件变更信息选择召唤最新版本的通信配置文件,这样在接入子站较多的情况下,可以大幅节约主站系统的通信带宽和处理资源。主站可在与各子站建立通信连接后,主动召唤各子站的配置索引文件。主站主动召唤过程如图7所示。

图7 主站主动召唤方式Fig.7 Master station polling mode

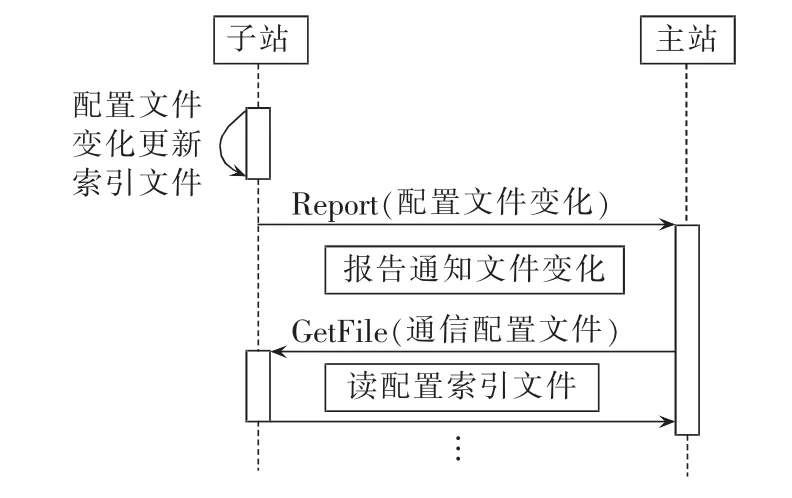

子站在本站通信配置文件版本发生变化(如子站下接的设备状态监测装置模型发生变化)后,更新配置索引文件记录的版本信息,并通过IEC61850报告及时通知主站召唤读取配置索引文件。子站应能支持手动触发配置索引文件变化通知的功能。子站触发召唤过程如图8所示。

图8 子站触发召唤方式Fig.8 Slave station request mode

3 系统测试

本文在实现上述关键技术的基础上,设计开发了一套设备状态监测通信系统原型。该系统主要是为了测试和验证设备状态监测系统主、子站之间的通信过程。主、子站之间的通信网络模拟电力调度数据网,带宽为2 Mbit/s。测试分单子站接入和多子站接入:单子站接入测试主要用于测试功能,多子站接入测试主要用于测试性能。

单子站接入测试的功能包括登录注销服务、模型召唤服务、报告服务、控制服务、定值服务、文件服务等,主站均能正确调用子站提供的以上服务,完成基本的IEC61850通信功能。其中,报告服务测试又分为遥测报告测试和遥信报告测试,遥测、遥信采用变化上送方式,采用人工置数改变遥测或遥信的值触发报告上送。在实验室网络环境下,从数据变化到主站收到数据的时间,基本可以控制在2 s以内。虽然离文献[14]规定的“实时数据刷新时间应不大于1s”的标准有一定差距,但考虑到设备状态监测系统对数据实时性的要求没有调度系统高,所以该测试结果可以接受。文件服务测试采用子站通知主站召唤的方式,主站分别召唤100 KByte、1 MByte、5 MByte 3种大小的文件,均能完整接收文件,但传输时间要比MMS或FTP传输方式略慢。

多子站接入测试主站连接多子站时线程池的处理能力。采用IEC61850通信仿真软件模拟20个子站,每个子站建10个LD模拟10个CMU。实验项目包括:

a.20个子站同时上送报告,主站遥信报告无丢失;

b.多个子站同时做雪崩试验(程序控制每个子站一次批量置200个遥信变位),主站对所有子站的遥信报告无丢失;

c.多个子站同时上送文件(文件大小为5MByte),主站对所有子站的遥信报告无丢失。

以上实验均能达到预期效果。其中,实验b按照文献[14]要求的“雪崩模式数据变化要求:遥信变位4000点 /s”来模拟雪崩试验条件,主站收到数据报告的最大延迟为5 s左右。实验c中,多个子站同时上送文件虽然不影响主站对子站报告的接收和处理,但是主站计算机的CPU占用率较高(>50%),主要是因为IEC61850的文件服务映射到HTTP上,HTTP传输文件的效率较低,需要占用较多系统资源来处理,可以考虑文件服务单独采用FTP传输来提高文件传输的速率和系统整体的性能。

4 结语

本文分析了IEC61850映射到Web Service协议栈的可行性及实现方法,探讨了基于IEC61850、Web Service实现设备状态监测系统通信需要解决的若干关键技术,并通过对原型系统的测试,验证了以上技术的可行性。本文为设备状态监测系统的通信方案提供了另外一种可行的选择,对目前正在实施的设备状态监测项目具有一定的借鉴意义。

参考文献:

[1]国家电网公司.智能变电站一体化监控系统功能规范:Q /GDW678—2011[S].北京:中国电力出版社,2011.

[2]国家电网公司.变电设备在线监测I1接口网络通信规范:Q/GDW739—2012[S].北京:中国电力出版社,2012.

[3]国家电网公司.变电设备在线监测I2接口网络通信规范:Q/GDW740—2012[S].北京:中国电力出版社,2012.

[4]王德文,阎春雨.变电站在线监测系统的一体化建模与模型维护[J].电力系统自动化,2013,37(23):78-82.WANG Dewen,YAN Chunyu.Integrated modeling and model maintenance ofon-line monitoring system in substation [J].Automation of Electric Power Systems,2013,37(23):78-82.

[5]李友军,徐广辉,王文龙,等.Web Service和MMS技术在 IEC 61850标准体系中的应用分析[J].电力系统保护与控制,2009,37(14):101-104.LIYoujun,XU Guanghui,WANG Wenlong,etal.Comparison between the application of Web Service and MMS in IEC61850[J].Power System Protection and Control,2009,37(14):101-104.

[6]王德文,阎春雨,毕建刚,等.输变电状态监测系统的分布式数据交换方法[J].电力系统自动化,2012,36(22):83-88.WANG Dewen,YAN Chunyu,BI Jiangang,et al.Distributed data exchange method in condition monitoring system forpower transmission and transformation equipment[J].Automation of Electric Power Systems,2012,36(22):83-88.

[7]杨廷方,刘沛,李景禄,等.基于.NET平台的分布式电气主设备状态监测系统[J].电力自动化设备,2008,28(2):80-83.YANG Tingfang,LIU Pei,LI Jinglu,et al.Distributed electric equipment state monitoring system based on.NET platform [J].Electric Power Automation Equipment,2008,28(2):80-83.

[8]IEC.Communications for monitoring and control of wind power plants:mapping to communication profile 2008:IEC61400-25-4[S].[S.l.]:IEC,2008.

[9]鲁东海,孙纯军,王晓虎.智能变电站中在线监测系统设计[J].电力自动化设备,2011,31(1):138-141.LU Donghai,SUN Chunjun,WANG Xiaohu.Online monitoring system for smart substation[J].Electric Power Automation Equipment,2011,31(1):138-141.

[10]IEC.Communication networks and systems in substations:part 6 configuration description language forcommunication in electrical substations related to IEDs:IEC61850-6[S].[S.l.]:IEC,2004.

[11]顾宁,刘家茂,柴晓路.Web Service原理与研发实践[M].北京:机械工业出版社,2006.

[12]李晓峰,刘娟,覃绍先,等.基于IEC61850的输变电设备在线监测中心的关键技术[J].高电压技术,2010,36(12):3041-3046.LI Xiaofeng,LIU Juan,QIN Shaoxian,et al.Key technology for power transmission and transformation equipments online monitoring system based on IEC61850[J].High Voltage Engineering,2010,36(12):3041-3046.

[13]祁忠,笃峻,王开宇.智能变电站数据源端维护技术探讨[J].江苏电机工程,2011,30(3):48-50.QIZhong,DU Jun,WANG Kaiyu.Discussion on technical scheme of data terminal maintenance of smart substation[J].Jiangsu Electrical Engineering,2011,30(3):48-50.

[14]国家电网公司.智能电网调度技术支持系统第4-1部分:实时监控与预警类应用电网实时监控与智能告警:Q/GDW680.41—2011[S].北京:中国电力出版社,2011.