迈尔斯·利特:揭开隐秘的财富世界

2016-05-14子皿

子皿

人们对于财富的关注似乎从未停止,无论文学、绘画还是摄影艺术,以财富为主题表现人类特性或社会问题的作品屡见不鲜。

纵观摄影史,许多纪实摄影作品都聚焦财富匮乏的群体,并在一定程度上引起社会反响与政策关注。如著名的美国新闻记者雅各布·里斯于1890年出版的摄影作品《另一半怎么生活》,展示了美国贫民窟的生活,不仅震撼了美国人的良知,也促使美国通过第一个意义深远的改进贫民窟生活条件的法案。随着社会的发展与人们贫富差距的进一步扩大,近年来描绘富人的摄影作品愈来愈多,人物肖像、纪实拍摄,或是社会采样调查,摄影师们尝试采用各种形式引发人们对财富及其带来的各种问题进行关注与探讨。迈尔斯·利特就是这个群体的成员之一。作为一名杂志图片编辑兼策展人,他的展览“1%:全球不平等时代的特权阶层”(同名书籍已出版)利用当代纪实摄影的手法,刻画出富人阶层生活的方方面面。面对全球贫富分化日益严重的问题,迈尔斯·利特希望通过该项目引发人们更多关注,并试图寻求更好的解决途径。

财富分配不均应当引起重视

迈尔斯·利特1984年出生在爱尔兰,曾在美国萨凡纳艺术与设计学院主修摄影专业,后成为《时代》杂志的一名图片编辑。由于深受尤金·理查德、詹姆斯· 纳赫特韦和马丁·帕尔等摄影师影响,利特的拍摄与展览项目倾向纪实摄影。在策划展览“1%”之前,他曾在全球进行摄影巡回演讲,并在纽约策过展。

“1%”的展览项目始于利特在墨西哥瓦哈卡州的一次度假。在那里,他遇到另一位年轻策展人——丹尼尔·布恩那(Daniel Brena),他们之间有关财富的谈话激发出他的创意。“社会财富分配不平等已经成为无法忽视的现实。”利特说,“每天早上,在穿越曼哈顿去上班的路上,我总能看到许多贫困的人出现在曼哈顿的热闹街区,他们的潦倒与这个城市的繁华形成鲜明对比。”然而,更令利特感到担忧的是,似乎大多数人对于社会不公平的严重程度并无明确概念。《纽约时报》指出,很多美国人喜欢关注富豪的生活,但很少有人真正了解“谁是有钱人,有钱人到底能挣多少钱”。哈佛商学院(Harvard Business School)曾做过一项调查,询问美国人是否了解大公司CEO与普通职员的收入比。大部分认为可能是30∶1。然而事实呢?这个比例已经高达350∶1。

“通过电视、报纸等各种媒介,我们也许认为我们理解什么是财富,但实际上,我们看到的只是沧海一粟。”关于社会顶层的财富,利特为我们举出一个实例。“2014年,有‘世界收入最高的运动员之称的弗洛伊德·梅威瑟(Floyd Mayweather)赚了约1.05亿美元。同年,世界收入最高的对冲基金经理肯尼思·格里芬(Kenneth Griffin)赚了13亿美元。但梅威瑟是家喻户晓的人物,而大多数人对格里芬却知之甚少。富豪们有自己的生活圈,完全不为外界所知,而这些精英及其拥护者也借此逃避税收,依旧享受政府的惠民政策。”

财富收入分配不均,贫富差距愈演愈烈,已经成为一个世界性问题。牛津饥荒救济委员会(Ox-

fam)表示,全球最富有的80位亿万富翁所持有的总财富约占世界总财富的50%,相当于35亿底层人民所有的财富总和。美国经济学家、哥伦比亚大学教授约瑟夫·斯蒂格利茨(Joseph E. Stiglitz)也曾指出:“世界50%的穷人仅占不足1%的社会财富,这对家庭、社会都会产生严重影响。贫富差距扰乱了经济体系,导致效率低下,抑制经济的增长。”面对这些当今社会的病态症候,利特希望通过展览引起人们对财富分配不均问题的足够重视,告诉人们改变已经势在必行。

用特权的语言观察和批判特权

利特说,著名摄影展“人类大家庭”是他策划“1%”展览项目的另一个灵感来源。

1955年,久负盛名的摄影师爱德华·史泰钦在纽约现代艺术博物馆举办了一个轰动世界的摄影展览——“人类大家庭”。展览包括来自世界各地的纪实摄影作品,内容涵盖不同国籍、不同种族人民的生活,传播了史泰钦“人类生而平等”的思想,也表达出“人类的基本同一性”这一主张。

然而,面对当今社会巨大的贫富差距,利特认为这种“同一性”已不复存在。“我真心希望人们生而平等。”利特说,“但这只是一个美好的愿景。事实上,沃尔玛集团的六位继承人拥有的财富占全美国底层人民财富总和的42%,而这些财富仍在各种政府优惠政策中逐渐增大,这无法说服人们相信所谓的公平。我试图通过有关财富的影像表达我对‘人类同一性的思考,并向人们展示关于财富的另外一面,也是最真实的一面。”

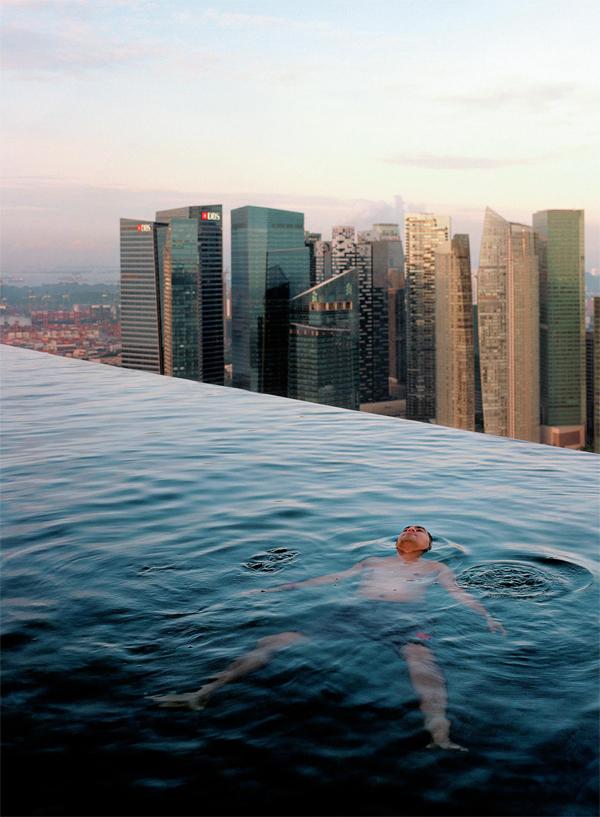

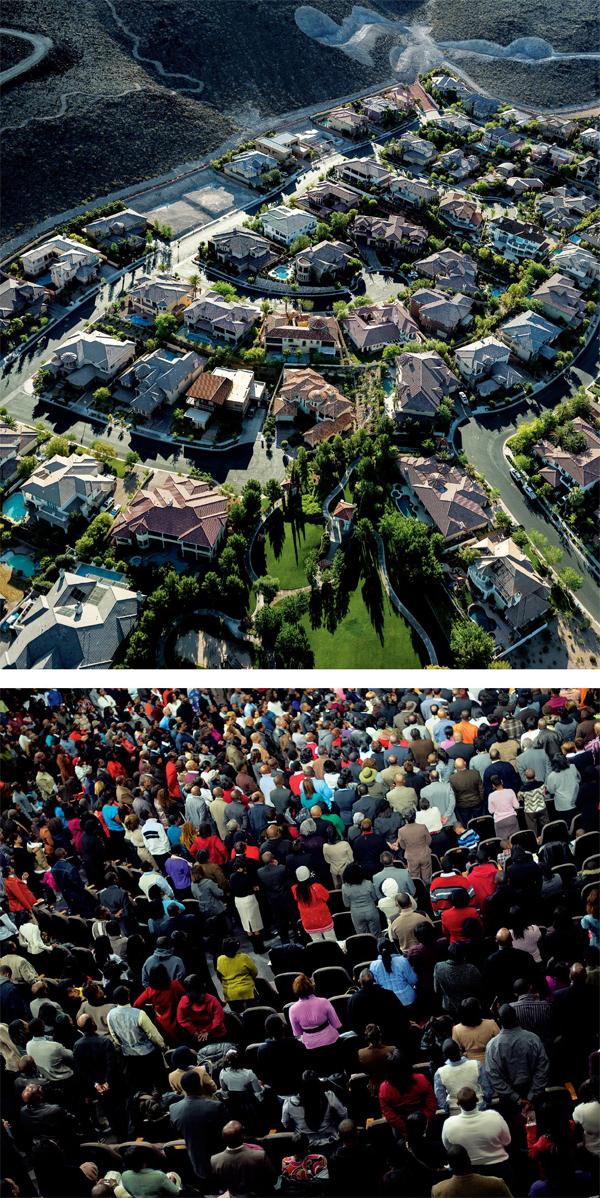

在策划展览《人类大家庭》时,史泰钦选取了世界范围内五百多名摄影师的作品,这其中有知名摄影师、也有名不见经传的“小人物”。与史泰钦不同的是,利特只选取了当下优秀摄影师的中画幅作品,并对图片的制作工艺有较高要求。利特将“1%”看作展览“人类大家庭”的另一种反衬。他希望通过中画幅的冷静观感,以及精心制作的图片增强展览的视觉吸引力。在他看来,展览应当给人呈现出精良、震撼的效果,正如它想要呈现的这个群体。利特试图借助特权的语言来观察并批判特权本身。

借助影像表现财富概念

展览“1%”从更宽阔的角度刻画出关于财富的方方面面,涵盖工作、教育、医疗和休闲等各个领域。项目初期,利特花费了很长时间来寻找自己的方向,并通过互联网搜索收集了200多张与主题相关的图片。在这些照片中,既有直接反应富豪生活的纪实影像,也有抽象的艺术作品,利特说这取决于他对财富这一主题的解读。正如我们之前所说,富人往往拥有自己的生活圈,外界很难接触与融入。“接近隐秘的世界是件非常困难的事情。”利特说,“如果你拥有足够的家庭、社会关系,或者有一家媒体平台为你担保,事情可能会容易一些。但如果你无法获得接近富人的渠道,那就不得不通过间接、隐喻的方式来谈论和表达财富这个概念。”

财富的世界庞大而冗杂,利特在选取摄影师作品时试图通过不同方式与角度来表现这个主题。如摄影师妮娜·伯曼(Nina Berman)拍摄了一家对冲基金公司电脑屏幕上的财务数据;杰奎琳·哈森克拍摄了世界各地大型公司的会议室照片。“这两个摄影师非常擅长在拍摄前对主题进行深入研究,这也是我选择摄影师及作品的标准之一。”仔细看来,这个展览的部分图片与1%的富人生活并无密切联系。例如,摄影师妮娜·伯曼拍摄的一张图片中,一群渴望成功的人在美国南部一个教堂做祷告,并被教导“耶稣希望我们每个人都很富有”。但是利特说:“如果我们读过圣经就会知道,耶稣其实并不是这么说的。这只是一种关于财富匮乏的自我安慰。”还有一些照片表达得非常抽象,如萨莎·柏祖博(Sasha Bezzubov)拍摄的一张非洲中西部国家加蓬的一条伐木运输路的照片,画面中扬起一团金色尘土,利特说这让他联想到转瞬即逝的财富。无论是主题、画面色彩,还是拍摄手法,利特希望能够最大限度让观者联想到有关财富与金钱的一切。“我希望观众第一眼就会被这些照片所吸引,随后慢慢发现其中蕴含的微妙与不安的含义。”利特说。

全世界1%的富人占有50%的财富,而50%的人只享有总财富的1%。如果这不是我们想要的世界,那我们是否应该做些什么?我们理应让更多人看到那些隐形的不公,让那些隐秘的财富暴露在人们面前。这也是展览“1%”的期望所在。