益阳市会龙山公园植物群落结构特征的研究

2016-05-14肖志宏张新明傅勋辉

肖志宏 张新明 傅勋辉

摘要:指出了益阳市会龙山公园共有植物种类88科204属249种,其中木本植物135种、非木本植物114种,属于热带植物区系向温带植物区系的过渡区域。园中的樟树、杜英、大叶山矾等常绿树种分布面积广、物种丰富度高,是绝对的优势树种。

关键词:植物群落;结构特征;植物区系;过渡性地带;益阳市会龙山

中图分类号:Q948.2

文献标识码:A 文章编号:1674-9944(2016)05-0017-04

1 公园概况

益阳市会龙山公园始建于1965年,公园四周峰峦簇拥,蜿蜒临水,似群龙聚会江边,因此得名会龙山,是一个以森林植物为主体,佛教文化为补充的城市公益性免费公园。公园位于东经112°19′16″~112°19′52″,北纬28°34′10″~28°35′19″。公园总面积204.70 hm2,其中林地面积138.63 hm2,非林地面积66.07 hm2。园区内高程多在海拔35.00 m与158.00 m之间,最高海拔观音寨157.70 m。土壤多属板页岩风化而成,地形呈南北走向,丘岗地貌,山体蜿蜒起伏,北低南高,为会龙山山系的重要组成部分;有螺丝顶、狮子山等大小山头27个,山谷、溪流、池塘等散布其间;东西最大宽度1.20 km,南北最大长度2.25 km;山体坡度较大,多在20°~40°之间,平均坡度约为30°。高低起伏,绵延不断,形成了丰富的生态绿色空间,是益阳城区难得的绿地。

2 调查研究方法

2.1 调查时间、方法及内容

2014年6月益阳市林业科学研究所,受益阳市园林绿化管理处的委托,对益阳市会龙山公园进行了一次全面的植被调查。

2.1.1 调查方法

由于具体的某一个植物群落有其基本的物种组成和层次结构,调查中不可能涉及该群落的每个角落[1]。根据会龙山公园的具体情况,本次调查采取选择植物生长比较均匀的地方,有绳子圈定10 cm×10 cm(草本或蕨类)和100 cm×100 cm(森林)大小的面积作为调查样地。

2.1.2 调查内容

(1)植被调查。为了真实反映公园植物的本来面貌,样地调查时,特别邀请了中南林业科技大学知名的植物分类学教授现场指导,采取实地调查法、数据统计法、层次分析法(AHP)等方法,对公园范围内的森林植物的乔木层、灌木层、地被层各层次的结构和物种组成,优势树种的更新等进行了调查(不包括公园外围的荒地、路边、菜地、农田、苗圃等地的栽培植物、荒地植物)。

(2)古树名木大树。对园内已挂牌的古树名木进行登记造册;对园内未挂牌的古树名木采取就近走访和专家现场鉴定相结合的办法,确定树种名称和年龄;胸径在60 cm左右的树木也列入调查范围。对所有古树名木大树逐株用GPS座标定位,实测胸径和树高。

2.2 数据统计方法

植被类型比例(%)=各植被类型面积/区域总面积×%。

密度(D)是指乔灌木株数与小班面积的比例。即:D=N/S,式中:N为乔灌木株数,S为小班面积。

频度=该种小班数/小班总数。

乔灌草比例=某结构特征的小班数(或面积)/区域小班总数(或总面积)。

3 结果与分析

3.1 植物群落物种组成分析

3.1.1 植物科属种特征

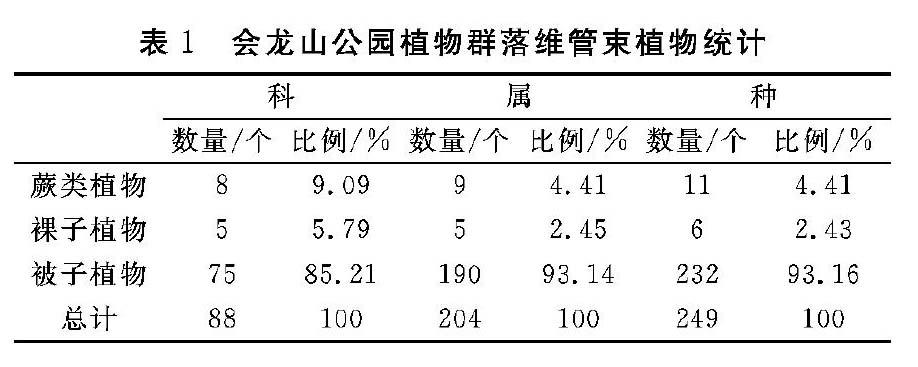

我国种子植物据初步统计有337科,3200属,26276~27268种[2]。调查得知,会龙山公园共有各类植物88科204属249种(包括变种和变型),分别占我国种子植物科、属、种的26.11%、6.38%、0.93%。其中,蕨类植物(pteridophyta)8科9属11种,裸子植物(gymnospermae)5科5属6种,被子植物(angiospermae)75科190属232种。

从表1可以看出,被子植物科属种的数量远远大于蕨类植物和裸子植物,这与自然界各种植物数量的组成比例是一致的[3]。蕨类植物平均每科含有1.12属、1.37种,裸子植物平均每科含有1属、1.47种,而被子植物平均每科含有2.53属、3.09种。

益阳市会龙山公园地处亚热带,无论是科、属还是种的植物区系地理成分较为复杂,从表2分析得知:会龙山公园现有植物群落中,禾本科属种最多、菊科次之,蝶形花科第三,其余依次为蔷薇科、唇形科、茜草科、壳斗科,4属4~6种的有玄参科、樟科等6科,3属3~6种的科有桑科、木兰科、山茶科等7科,2属2~4种的科有鳞毛蕨科、木犀科等13科,1属1~5种的科有山矾科冬青科、卷柏科等55科。禾本科、菊科、蔷薇科、木兰科、蝶形花科等属种植物属于世界范围内种类最多的科之一[4],不能作为益阳的地区性植物特色,而樟科、壳斗科、大戟科、金缕梅科、山矾科、山茶科等植物,如樟树、檫木、槠栲类、乌桕、枫香、大叶山矾、山茶以及泡桐、毛竹等属于益阳地区的主要乡土树种,其植物分布既有热带的常绿阔叶林,又有暖温带的落叶阔叶林,体现了会龙山公园植物区系的亚热带区系性质,即由热带向温带过渡的区系特征,属于热带植物区系向温带植物区系的过渡区域[5](表2)。

3.1.2 主要树种分布特征

(1)主要树种。通过40个小班数据统计分析,会龙山公园乔木以樟树、杜英、大叶山矾等常绿树种出现频率高,特别是樟树和大叶山矾分布面积广,物种的丰富度高,是公园绝对的优势树种;枫香、泡桐、构树、檫树、蓝果树、南酸枣等落叶树种虽然出现的频率相对较高,但个体数量较少,常混生于常绿阔叶林中,基本没有集中连片的落叶阔叶林,生长优势不明显(表3)。

(2)古树名木。树龄在100年以上的古树有35株,从分布情况来看,多数古树、大树分布在寺庙周边,因为寺庙周围是清净之地,立地条件较好,人为破坏少,保护较好;从树种情况来看,樟树23株、南酸枣11株、枫香1株,因为这些树种生长期长,生长速度中等;从立木情况来看,最大胸径21号南酸枣158 cm,最小胸径7号樟树50 cm,说明树龄大立木胸径相对较大,不同树种以及立地条件的优劣也直接影响树木的生长;从树龄情况来看,最大树龄21号南酸枣320年,最小树龄32号樟树105年。

3.1.3 植物种类分析

会龙山公园共有各类植物249种,其中木本植物135种,占植物总数的54.22%;非木本植物114种,占植物总数的45.78%。

(1)木本植物组成分析。在木本植物中,常绿树种92种、占木本植物的68.15%,落叶树种43种、占木本植物的31.85%;乔木树种60种,占木本植物的44.44%;灌木树种60种,占木本植物的44.44%;木质藤本15种,占木本植物的11.12%。在这些植物中,樟树、秃瓣杜英、大叶山矾、闽楠、格药柃、槠栲类、小果山龙眼、南酸枣、小果冬青、枫香和构树等大多数为原生植物种类,玉兰、荷花玉兰、桂南木莲、乐昌含笑、深山含笑、南方红豆杉、海桐、木槿、小叶石楠和枇杷等园林绿化树种为外来引进植物。

乔木层的常绿建群植物主要有秃瓣杜英、大叶山矾、樟树、马尾松、冬桃和石栎等树种。乔木层的落叶建群植物,依多度、重要值排序主要有南酸枣、檫木、臭辣树、蓝果树、枫香、白栎、小叶栎、糙叶树、小果冬青、八角枫、枫杨、野柿和泡桐等树种。落叶树种出现频率较高,说明公园内的森林为林龄不长的次生阔叶林。

灌木层植物60种,其中蔷薇科11种,大戟科5种,芸香科4种,山矾科、茜草科和马鞭草科各3种,山茶科、安息香科、禾本科(竹亚科)各2种,松科、柏科、樟科、千屈菜科、海桐花科、桃金娘科、椴树科、锦葵科、鼠刺科、苏木科、蝶形花科、金缕梅科、壳斗科、桑科、冬青科、鼠李科、胡颓子科、省沽油科、漆树科、杜鹃花科、紫金牛科、木犀科、茄科和棕榈科各1种,其中日本五针松、千头柏、海桐、紫叶李、金桔等为引进种。

木质藤本植物15种,其中攀援性藤本有皱果赤瓟、珍珠莲、网络崖豆藤、菝葜和土茯苓5种,缠绕性藤本有野葛、大芽南蛇藤、鸡矢藤和忍冬4种,吸附性藤本有薜荔、爬山虎、三叶崖爬藤和络石4种,卷须性藤本有三裂叶蛇葡萄和刺葡萄2种,基本上是原生植物种类。

(2)非木本植物组成分析。在非木本植物中,草本植物103种,占非木本植物总数的90.35%;蕨类植物11种,占非木本植物总数的9.65%。

草本植物分属33科103种,其中一年生草本40种,二年生草本11种,多年生草本52种。植物种类较多的科有禾本科(禾亚科)24种,菊科18种,唇形科9种,玄参科4种,百合科4种,基本上是原生植物种类。

蕨类植物分属8科11种,其中卷柏科1种,里白科1种,海金莎科1种,蕨科1种,凤尾蕨科1种,金星蕨科1种,乌毛蕨科1种,鳞毛蕨科4种,基本上是原生植物种类(表4)。

3.2 植物结构特征

3.2.1 植物群落结构类型

物种组成以乔木和灌木为主,表现了森林植物区系的基本特征。在调查的40个小班中,乔灌草复层结构类型的比例其小班个数和小班面积均最高,分别占52.50%和72.54%,乔灌、灌草的结构成分有少量分布。除此以外,还有乔、灌、草单层结构群落,其中草层群落有11个小班、面积27.27 hm2,分别占小班个数和小班面积的30.00%、19.67%,是因为火灾原因形成的火烧迹地,纯属人为因素所致。说明该公园的的森林保护机制不够完善,抵御灾害的防控措施不到位。所以,改变了公园植被自然演替规律和景观斑块的形成(表5)。

3.2.2 植被型组

调查统计分析得知,6个植被型组按分布面积依次排序为阔叶林109.98 hm2、针叶阔叶混交林15.14 hm2、蕨草类3.45 hm2、水生植物2.21 hm2、灌丛0.81 hm2、针叶林0.67 hm2,分别占总面积的84.56%、11.64%、2.65%、0.62%、0.52%,其中阔叶林占总面积的4/5以上,说明会龙山公园中亚热带植被分布占绝对优势,地带性植被特征十分明显(图1)。

3.2.3 植被类型

按照凡是建群种生活型相近并且群落的形态外貌相似的群落联合为植被组[6]的植被划分标准,将会龙山公园植被分为针叶林植被型组、针叶阔叶混交林植被型组、阔叶林植被型组、灌丛植被型组和蕨草类植被型组5个植被型组7个植被型和21个群系(见表6)。

4 结语

(1)植物区系地理成分复杂,地带性植被特征明显。植物分布既有热带的常绿阔叶林,又有暖温带的落叶阔叶林,科属种地理成分的变迁体现了该植物区系的亚热带区系性质,主要由常绿阔叶林和落叶阔叶林组成。壳斗科、樟科、木兰科、山矾科、冬青科和山茶科等是常绿阔叶林中的主要树种,典型的植物有苦槠、樟树和大叶山帆等树种;金缕梅科、榆科、漆树科和玄参科等是落叶阔叶林的主要树种,代表性植物有落叶栎类、水青冈、枫香、南酸枣、檫木、盐肤木和泡桐等树种。

(2)植被类型多样,景观斑块资源丰富。公园目前保存的植被类型主要有5个植被型组、7个植被型、21个群系,由于植被类型的多样性,导致公园内相对均质的非线性植被景观斑块的多样性。植物的高度、直径、树冠形状,叶片的形状、大小和叶色变化等因子,构成了丰富多彩的植被景观斑块,以樟树、大叶山矾、杜英、枫香、檫树、蓝果树和南酸枣等优势树种为代表的景观斑块组成了会龙山公园的主体植被景观。

(3)大叶山矾为公园内最具特色树种。大叶山矾在湖南野外最为少见(中国植物志上记载仅四川、云南有分布),多为小乔木,而公园内的大叶山矾不仅成为优势建群植物,而且径级大,胸径多在20~40 cm,最大者约60 cm,高达18 m,成为公园内最具特色的树种(喻勋林,2013)。

(4)加大对古树名木以及大树的保护力度。古树、名木、大树一般都具有比较重要的科研、历史和文化价值,是公园内重点保护的植物对象。主要保护措施有清除攀援植物、改善土壤环境、加强水肥管理以及病虫害防治等工作;主要管理措施有加大保护资金的投入、加强宣传教育提高全民保护的意识、建立科学管理档案和倡导市民认养等,调动全社会参与古树名木保护。

参考文献:

[1]道客巴巴.植被调查[EB/OL].[2012-12-10].http://www.doc88.com/p-730455322873.html.

[2]李锡文.中国种子植物区系统计分析[J].云南植物研究,1996,18(4):363~384.

[3]王万平.关于武汉市公园绿地人工植物群落特征及景观评价研究[D].武汉:华中农业大学,2012.

[4]陈卫娟.中亚热带常绿阔叶林植物区系地理研究 [EB/OL].[2006-12-08].http://d.wanfangdata.com.cn/Thesis_Y894939.aspx.

[5]宋亚兰.上海城市公园植物群落特征与景观美学评价研究[EB/OL].[2012-12-19].http://www.doc88.com/p-946526869645.html.

[6]百度文库.中国植被[EB/OL].[2012-04-13].http://wenku.baidu.com/link?url=iQc-4aodfB-tgrVO3NBt3lNlsKA5l MflZOS08hVGM-7-_TQbtISw8e0u2sito-Y46NHObEPow CZEnML3-gwKaB9SVrU55JpkaJu1Yh-sz7C.