不同施肥类型对北方稻田土壤温室气体排放的影响

2016-05-14刘春海傅民杰吴凤日

刘春海 傅民杰 吴凤日

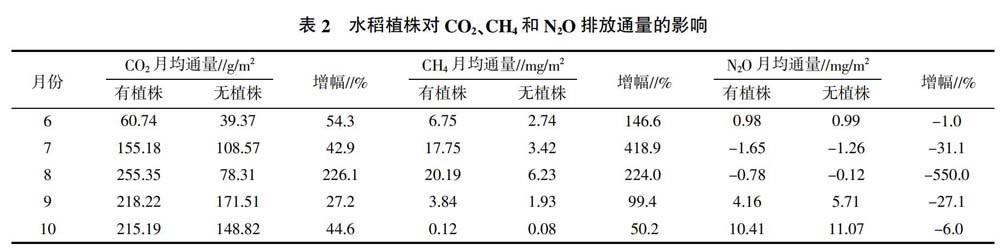

摘要:利用静态暗箱一气相色谱法研究了吉林省延边地区不同施肥类型对水稻土壤CO2、CH4和N2O排放通量的影响。结果表明,稻田3种温室气体的排放存在明显的季节特征,CO2排放主要集中于8~10月,而CH4排放以7、8月为主,水稻生育盛期时N20表现出明显的负排放特征,净排放发生于移栽期及秋季晒田期:有机肥与化肥配施促进了水稻生育盛期CO2和CH4的排放,导致生长季CO2和CH4排放总量显著高于单施化肥和单施有机肥处理,而单施化肥处理促进了生长季N2O净排放。水稻植株促进了水稻生育期6~8月稻田CO2和CH4的排放,与无植株相比,月均通量分别增加了42.9%~226.1%和146.6%~418.9%。生长季土壤温度对稻田CH4排放具有显著影响,但对CO2和N2O排放影响不显著。

关键词:施肥类型;CO2;CH4;N2O;北方稻田土壤;温室气体排放

全球性气候暖化问题已成为世界瞩目的焦点。气候暖化的根本原因是大气温室气体含量的增加。CO2、CH4和N2O被认为是最重要的温室气体,对温室效应的总贡献率可达80%。其中CO2对增强温室效应的贡献率最大,约占60%,其次是CH4,温室效应潜能是CO2的21~23倍,温室效应的贡献率约占15%,N2O增温效应是CO2的296~310倍,对温室效应的贡献率约占5%。据估计,大气中每年有5%-20%的CO2、15%-30%的CH4、80%~90%的N2O来源于土壤。农田土壤作为温室气体排放的一个重要源,其对温室气体的排放过程受农业管理措施,包括耕作、灌溉以及施肥等的显著影响。通过对农田土壤中温室气体排放的准确测量,研究分析其机理和影响因素,正确地评估农田土壤对大气主要温室气体含量变化的贡献,有助于对温室气体排放量及其规律和减排措施的正确了解,从而为温室气体减排以及减少气候变化预测的不确定性提供理论依据。农业管理措施中,肥料施用对温室气体排放的影响最大,相关研究在国内外农田开展的十分普遍,但在中国北方稻区相关研究报道尚不多见。北方稻田因其一年一熟制和较长的冻融期而区别于南方稻田,由此也导致土壤温室气体排放过程发生相应变化。因此,本研究选择东北种植历史最长的延边地区稻田为研究对象,从不同施肥角度研究稻田生态系统生长季土壤温室气体排放规律,寻求不同施肥措施与土壤温室气体排放之间的联系,为未来稻田科学施肥管理提供理论依据。

1.材料与方法

1.1试验设计

试验地位于吉林省延边朝鲜族自治州图们市凉水镇水稻种植区。试验选择3种施肥类型稻田(每种类型作为1种处理),分别为化肥与有机肥配施(COF)、单施有机肥(OF)和单施化肥(CF)。具体施肥类型与施肥量见表1。每种施肥类型在采集温室气体时设3次重复。同时,在单施化肥的稻田内设裸地(即采样箱无稻株)采气处理,以比较分析水稻植株对3种温室气体排放的影响。试验从2013年6月上旬开始至11月初结束,整个生长季每15 d采样1次。采样静态箱的长、宽、高分别为50、40、50cm。箱体内顶端安装数显温度计、直流电风扇和采气阀。在稻田生长中后期,静态暗箱高度增加1倍,长、宽不变,以确保采气箱不影响稻株正常生长。

1.2气体的采集与样品的测定

每次采样时,先小心剪除稻株的行间杂草,将暗箱放在凹槽里,有水密封。具体采样时间定为上午9:00-11:30,严格记录采样的准确时间。在30 min时间段内每隔10 min(即0、10、20、30 min)采集1次气体样品,每箱共采集4个气体样品。用密封性能良好的注射针管通过采气阀从箱中抽取50 mL气体,注入气体采集袋,运回实验室待测。同时,用便携式数字温度计测定采样期箱温和土壤温度[0 cm(T0)、地下5 cm(T5)、地下10 cm(T10)],并采集土壤样品测定土壤含水量。

气体样品测定采用岛津2010型气相色谱仪(SHIMADZU,日本)。以30 min内采集的4次气体样品浓度与采样时间的线性相关系数计算每种气体的通量。每个样品中分别测定计算C02、CH4和N2O通量。各气体的通量(F)计算公式如下:

2.结果与分析

2.1各施肥处理下的CO2排放通量

由图1可知,各施肥处理(COF、OF和CF)全生长季稻田土壤C02日均通量间存在显著差异(P<0.05),具有明显的季节变化特征。3种施肥处理的CO2日均通量的季节变化格局表现一致,均呈双峰曲线模式,即从苗期到拔节末期(6月10日至7月25日),CO2日均排放通量呈现明显的直线上升趋势,并在抽穗开花期(8月13日)达到生长季首个CO2通量高峰,其中COF处理为(622.55±41.79)mg/(m2·h),CF处理为(399.39±21.76)mg/(m2·h),OF处理为(348.08±26.66)mg/(m2·h),且COF处理的CO2通量显著高于其他2种施肥处理(P<0,05)。从抽穗开花期(8月13日)至蜡熟期(9月13日),随着水稻的日渐成熟,3种施肥处理的CO2排放通量明显下降,且3种施肥处理的最低CO2日均通量间差异不显著(P>0.05)。3种施肥处理在水稻收获期(9月27日)出现了第二次CO2排放高峰,在此期间3种施肥处理间的CO2通量差异仍不显著,介于478.44-518.02mg/(m2·h)。收获期到土壤初冻期,3种处理CO2通量持续下降。

从CO2的月均排放积累量来看,3种施肥处理的季节排放积累量曲线相似,均表现为随着水稻生长CO2排放量增加,并在8月达到CO2排放通量峰值,随后逐渐减少,其中尤以COF处理最为明显。9、10月的CO2月均排放通量相近。全生长季COF、CF和OF 3种施肥处理的C02排放通量均值分别为194.37、180.93、175.72 g/m2,COF和CF处理比OF处理分别增加了10.6%和3.0%(图2)。

2.2各施肥处理下的CH4排放通量

由图3可知,3种施肥处理(COF、OF和CF)稻田CH4日均通量在生长季中均形成单峰排放曲线,其中,OF和CF 2种施肥处理排放曲线相似,在水稻苗期至抽穗开花期间CH4日均通量表现直线增长模式,并于抽穗开花期达到生长季最大,其中OF处理为(42.31±15.21)μg/(m2·h),CF处理为(34.55±10.38)μg/(m2·h),且全生长季2种施肥处理的各次通量间差异均不显著(P>0.05)。而COF处理CH4日均通量最高为(119.06±43.32)wg/(m2·h),出现在水稻乳熟期(8月29日),比前2种处理延迟16 d。COF处理CH4最高日均通量是CF处理的3.4倍。此外,3种施肥处理在9月13日至11月1日期间CH4排放量极少,该期间COF、OF和CF处理的CH4日均通量分别介于0.30~1.12μg/(m2·h)、0.05~3.98μg/(m2·h)和-0.04~2.92μg/(m2·h),CF处理在10月17日出现了CH4的吸收现象。

3个施肥处理的CH4月均排放积累量与日均通量的季节变化模态相似,均呈现随着水稻的增长,排放通量增大,并在8月达到排放通量的峰值(图4)。6、7和10月COF、OF和CF 3个处理的CH4排放通量相近,处理间无显著差异,而8、9月COF处理的CH4排放通量远高于其他2个处理。3种施肥处理全生长季CH4排放通量均值由大到小依次为COF(19.07mg/m2)、OF(10.93 mg/m2)、CF(9.73 mg/m2),COF、OF比CF处理的CH4排放通量增加了96.0%和12.3%。

2.3各施肥处理下的N2O排放通量

由图5可知,N2O日均通量的季节变化模式与CO2和CH4明显不同,且全生长季3种施肥处理的表现各异。苗期(6月10-25日)各处理N2O排放通量略有增加,呈正排放。水稻拔节至成熟期的淹水阶段(7月25日至9月13日),3种施肥处理的N2O均表现出负排放特征,尤其以OF处理最为明显,该处理在水稻蜡熟期(8月29日)达到最大负排放,日通量为-25.84μg/(m2·h)。在9月末至11月初期间,稻田进入休闲期后,3种处理土壤N20排放明显增加,COF、OF和CF的最大N2O日通量分别达到22.38、33.78、14.00μg/(m2·h),比淹水期最低值高5-10倍。

3种施肥处理N2O月排放通量季节变化如图6所示。整个生长季各处理N2O月排放通量呈现单峰曲线模式。6月各处理均表现净排放,6月之后,各处理N2O排放通量变化表现各异,各处理均表现出净吸收,其中,OF、COF 2种处理最大净吸收值出现于8月,其中OF处理的N2O月积累量为-9.12μg/(m2·h),COF处理的为-7.47μg/(m2·h);CF处理在7月达到最大吸收,其N2O月积累量为-1.65μg/(m2·h)。3种处理的净N2O排放最大值均出现在10月。整个生长季各处理N2O排放通量均值表现为CF(2.62 mg/m2)>COF(0.03 mg/m2)>OF(0.20mg/m2),CF处理N2O排放通量显著高于其他2种施肥处理(P<0.05)。

2.4植株与土壤温度对温室气体排放的影响

从表2可知,静态暗箱中稻株的存在明显增加了CO2和CH4的排放。其中,生长季各月稻株对CO2月均通量的贡献率介于27.2%-226.1%,以抽穗灌浆期(8月)贡献率最大,收获期(9月)最低。以各次测定时的箱体内水稻平均株数(x,株)与CO2平均通量[y,mg/(m2·h)]做回归分析得到二者的最优回归方程为:y=0.016 3e(n=15,P=0.001,R2=0.581):而稻株对CH4的贡献率介于50.2%-418.9%,以植株在分蘖拔节期对CH4排放影响最大,且箱体内稻株(x,株)与CH4平均通量[y,ug/(m2·h)]的最优回归方程为:y=0.226 0e(n=15,P=0.007,R2=0.445)。稻株对N2O排放的作用与对上述2种气体的作用相反,稻株的存在明显促进了N2O的吸收,其中以8月最为突出(表3)。

以各次采样测定的土壤温度(T0,T5和T10)和土壤铵态氨、硝态氮含量与3种温室气体日均通量进行多元相关分析,结果表明,CH4通量[y,ug/(m2·h)]与土壤5 cm地温之间呈显著的指数相关,其回归方程为:y=0.016 3e(n=30,P=0.000,R2=0.562)。其他因子与CO2和N2O日均通量相关性未达显著水平。

3.讨论

施肥管理可对农田温室气体的排放产生明显的影响。赵峥等研究表明,施肥管理能显著增加稻田生态系统CO2的排放,不同类型的肥料处理稻田生长季均出现两次CO2排放高峰。本次研究中,化肥与有机肥配施处理比其他2种施肥处理明显增加了稻田生态系统的CO2排放量,且3种施肥类型CO2的排放通量季节动态也表现出相似的2次排放高峰模式,但峰值出现的时期与上述研究结果有所不同。分析认为,化肥与有机肥配施与单施有机肥或单施化肥相比对CO2的排放有促进作用,这种作用与其对土壤微生物活性和稻株生长活力的影响有关,化肥与有机肥配施在增加了土壤碳源的同时,也促进了土壤有效氮素的增加,合适的土壤碳氮比既保证了土壤微生物活性,也促进了水稻植株的旺盛生长,由此增强了土壤和植株群体呼吸作用,促进了稻田CO2的排放。需指出的是,本试验所用的是暗箱采样测定方法,因暗箱遮光,采样期间植株光合作用停止,所获得的CO2通量代表的是采样期间的水稻群体和土壤呼吸的总强度,而非稻田生态系统CO2净通量,这与侯玉兰等和宋涛等采用明箱或涡度相关技术测定的稻田生态系统CO2净通量结论有明显的区别。此外,稻田CO2排放高峰出现时期受稻田植株与土壤水分条件综合决定,本研究中的稻田在6~8月始终处于淹水状态,自收获前期的9月10日前后开始自然断水。第一次CO2排放高峰与水稻抽穗开花期对应,而第二次排放高峰与水稻成熟、稻田晒田期相对应,可见水稻植株群体生长与呼吸决定了第一次CO2排放高峰,而土壤呼吸决定了第二次CO2排放高峰的产生,这也是本研究结果与许多在稻田生长季存在烤田或间歇灌溉的相关研究结果不同的主要原因。

一般认为,有机肥的施用可降低土壤氧化还原电位,同时为产甲烷菌提供丰富的产CH4基质,使产甲烷细菌产生更多的CH4,从而增加其排放量,而纯化肥对稻田CH4排放量影响相对较小。王明星等研究发现,在维持氮、磷、钾含量基本不变时,施较多的有机肥是CH4排放率高的重要原因,而施化肥则能降低CH4排放。霍莲杰等指出,施用稻草和鸡粪可显著增加CH4排放量,而施用猪粪和化肥的处理CH4累积排放量间没有显著差异。本研究中3种施肥类型对CH4排放效果与王明星等结果一致,但与霍莲杰等的结论存在一定差异。有机肥与化肥配施处理生长季CH4月排放量均值为19.07 mg/m2,远大于单施有机肥(10.93 mg/m2)与单施化肥(9,73 mg/m2)的处理,说明北方一熟连作条件下,有机肥与化肥长期配施处理比单施有机肥对CH4的排放起到更为明显的促进作用,这与该种施肥方法在满足产甲烷菌活性的同时,促进稻株的旺盛生长有关。本研究中6~8月期间有植株采气箱比无植株测定的CH4和CO2月均通量分别增加了146.6%~418.9%和42.9%-226.1%,且稻株的存在与CH4和CO2月均通量呈极显著的指数相关,表明稻株明显促进了稻田CH4和CO2的排放。王重阳等指出水稻植株导致稻田CH4和CO2排放量分别增加了109%、244%,其他研究也得出与本研究结果相似的结论。

已有研究表明,影响N2O季节变化的主导因素是施肥和土壤水分状况。本研究从分蘖期到成熟期,稻田土壤一直处于淹水状态,3种施肥稻田均出现了N2O的净吸收,表现为N2O的汇。这种情况的出现可能原因有:一是土壤长时间处于厌氧状态,抑制了硝化反应,使NO基质得不到补充,从而影响硝化一反硝化耦合作用的进行,使反硝化作用速率最终很低。二是厌氧强还原环境促进形成反硝化的最终产物N2,不利于形成中间产物N2O,甚至空气中进入土壤的N2O也被还原为N2,导致N2O净吸收。在秋季晒田期出现了N2O净排放,并且以单施化肥处理的N2O排放通量最高,说明化肥中氮素的增加为土壤微生物的硝化和反硝化作用提供了充足的氮源,由此导致土壤中产生更多的N2O,这也为北方稻田的N2O减排措施提供了一条可行的方法。

4.结论

1)北方生长季稻田温室气体的排放存在明显的季节性特征,CO2排放主要集中于8~10月3个月,而CH4排放以7、8月为主,N2O净排放发生于6月和10月,生育盛期则表现出明显的N2O负排放特征。

2)不同肥料的施用对水田土壤3种温室气体排放的影响表现不同,有机肥与化肥配施促进了水稻生育盛期CO2和CH4的排放,导致生长季CO2和CH4排放总量显著高于单施化肥和单施有机肥处理,而单施有机肥或有机肥与化肥配施促进了生育盛期N2O的吸收,单施化肥处理促进生长季N2O净排放。

3)水稻植株促进了水稻生育期稻田CO2和CH4的排放,但对N2O的排放具有明显抑制作用。

4)生长季土壤温度对稻田CH4排放具有显著影响,但对CO2和N2O排放无明显影响。