高中“双困生”的成因分析及对策

2016-05-14李小燕

李小燕

〔关键词〕双困生;心理贫困;经济贫困

“双困生”是指由于社会、家庭和学生个体等因素造成的,在经济上相对贫困、心理上存在一定困难的学生。“双困生”背负着经济和心理的双重压力,心理发展处于一种畸形的环境之中,若不及时调整心态,摆脱“心理贫困”,容易出现自卑、抑郁、焦虑、孤僻、人际关系敏感、自我封闭等一系列的心理问题或心理障碍,势必影响其学业发展和自身健康成长,也可能对社会产生不良影响。关注这个特殊群体是和谐社会的需要,更是广大教育工作者义不容辞的责任。广东省佛山市顺德区国华纪念中学是一所由私人捐助创办的纯慈善、全免费的全寄宿制高中,创办于2002年,每年面向全国各地招收200名家庭贫困、成绩优秀的初中毕业生。笔者以广东省佛山市顺德区国华纪念中学学生为样本,对高中“双困生”形成的原因进行了调查分析并提出了相应的对策。

一、高中“双困生”形成原因的分析

贫困高中生这个特殊群体主要包括:农村或其他经济欠发达地区家庭的学生,因灾、因病致家庭经济困难的学生,以及城市中低收入家庭的学生。高中生处于身心发展的高速期,心智还在发展成熟中,又面临高考的压力,原本出现心理偏差的可能性就大,而经济贫困就更容易导致心理问题。

(一)客观环境的影响

大多数贫困生的成长背景、家庭环境和教育条件相对落后,个人综合素质较差。进入高中后,在面对更为丰富的教学资源环境、更为丰富多彩的校园活动和竞争更为激烈的学生群体时,他们常常感到不知所措、无所适从。这种个人能力的不足与心理上追求尽快融入校园文化生活的想法发生矛盾,使他们感到力不从心,觉得事事不如人,时常陷入困惑和迷惘之中。

(二)家庭因素的影响

良好的家庭教育是培养青少年健康心理的基础,它对于孩子人格的完善起着重要作用。但贫困生家长普遍受教育程度低,教育能力和方法欠缺,且终日为生活奔波忙碌,与孩子沟通少,通常只关注到孩子的物质需求,不了解孩子的思想状况和心理变化,难以满足孩子的心理需求。成长中的青少年容易出现的发展性心理问题难以得到家庭教育的帮助和缓解。

(三)主观因素的影响

第一,对自身弱势形成的原因出现归因偏差而滋生不平衡的心态。部分学生将家庭贫困的原因简单地归结为客观条件所致。例如,片面地认为社会、政府给予贫困群体改变现状的机会不多,贫富差距的拉大是因为体制改革与经济政策不够完善等。而有些学生则把贫困当成自己不求上进的借口,不能对自己的成长环境有一个理性的认识,并因此引发了许多心理问题。

第二,自信心不足,自尊心又过强。调查发现,“双困生”性格内向者居多,他们做事小心谨慎、行动离群、独来独往;在公众场所过多约束自己,表现怯弱自卑,想说不敢说,想说难说清,想做怕出错,缺乏自信;又过于在意他人的看法与评价,担心自己言行不当而招致他人的冷漠与讥讽。长此以往,易产生孤独、忧郁等消极情绪,容易出现人际交往问题。

第三,学生之间的攀比心理引起的心理失衡。因家庭经济所限可能使贫困生无法享受一般家庭同学的物质条件,与富裕家庭同学所能享受到的生活差别就更大。囊中羞涩常使他们自惭形秽,他人无意的语言刺激,就会使他们反应强烈,极容易产生敌对态度或者退缩行为。这种压力致使他们在参加集体活动时缺乏自信,心态消极,自怨自艾。

第四,自我调适能力差。高中生还处于世界观、人生观、价值观形成的重要时期,各方面仍还不太成熟。部分贫困生面对实际生活中的种种矛盾、挫折与压力,缺乏积极的自我调适能力,不会正确运用自我防御机制,久而久之就容易造成心理失衡。

(四)其他因素的影响

第一,社会文化的不良因素加剧贫困生的心理困扰。社会所定义的弱势群体身份给贫困生带来诸多的压力,社会对他们存有偏见,比如说过分的同情,又或者是异样的眼光。在转型期的社会经济体制下,有相当一部分人过分追逐金钱和利益;社会贫富差距大,仇富心理和对贫穷的鄙视态度严重制约了良好社会氛围的形成,也影响了贫困生自主、自强、自信、自尊良好品质的培养。

第二,贫困生资助体系和资助方式的不完善。为表达对贫困学子的关爱,有些学校会大张旗鼓地举行馈赠仪式,对贫困生家庭、个人情况等进行不同程度的曝光,使得他们在接受物质资助的同时,在精神上遭受创伤,自尊心受到伤害,导致自卑、抑郁心理加重。

二、缓解高中“双困生”的心理问题的建议

导致“双困生”产生心理冲突的原因是多方面的,经济困难只是导火线,根源还在于学生自身心理素质不高。不过,物质决定意识,学校不仅要充分利用各种经济资助渠道,缓解“双困生”的经济压力,确保学生不因经济困难而辍学。同时要针对“双困生”的心理需求选用更加合理、更加人性化的经济资助方式,相对于经济贫困而言,解决“双困生”的心理贫困才是学校教育工作者面临的更大问题,在提供适当的经济支柱、爱心感化的同时,还需要建立良好的心理环境和心理疏导机制。

(一)营造良好的校园氛围、心理环境

1.优化教育环境。健康、和谐的校园氛围对学生良好心理的形成有着潜移默化、润物无声的作用。学校可以通过创建整洁、美好的校园环境,加强校园文化建设,使学生感到心灵愉悦。

2.引导积极的舆论导向,提升“双困生”人文素养。抓住社会热点和青少年的兴趣点,帮助学生澄清当前社会中一些人存在的金钱至上等错误认识,在学校里营造一种健康向上的舆论氛围。通过人文课程和丰富的校园文化生活对学生进行人文素质的教育与熏陶,开阔他们的眼界,陶冶他们的情操,升华他们的思想,使他们形成良好的认知能力、稳定饱满的情绪、坚强的意志品格和健全的人格。

3.强化“双困生”的自我意识教育,引导其树立正确的三观,用积极的态度面对现实、悦纳自我。经济贫困只是导致心理问题的外部因素之一,是否会引发“心理贫困”的关键在于个人对待贫困的态度以及个体的心理素质。要加强“双困生”进行自我教育的意识,通过各种教育途径引导学生辩是非、明事理,培育学生奋发向上、积极进取的心态,锻炼自身的意志品质;强化学生自我管理、自我教育、自我服务的能力。

4.创新班级管理模式,让“双困生”参与到班级管理中。改变传统的班干部管理班级的模式,增设一些服务型的岗位,诸如“班级图书管理员”“花卉管理员”等,让那些性格内向、不善于表达自己的“双困生”也能有为班级服务的机会,这样一方面能够培养他们的自信,另一方面也能让他们参与到班集体活动中来,从而增加更多与同学交往的机会。

5.强化朋辈辅导的正面影响。对学生心理社团和班级心理委员等骨干学生进行心理培训,提高他们的同辈辅导的能力和技巧,并运用于日常的学习、生活中,能对“双困生”同学给予心理帮助和情感帮助。

(二)构建健全的心理疏导机制

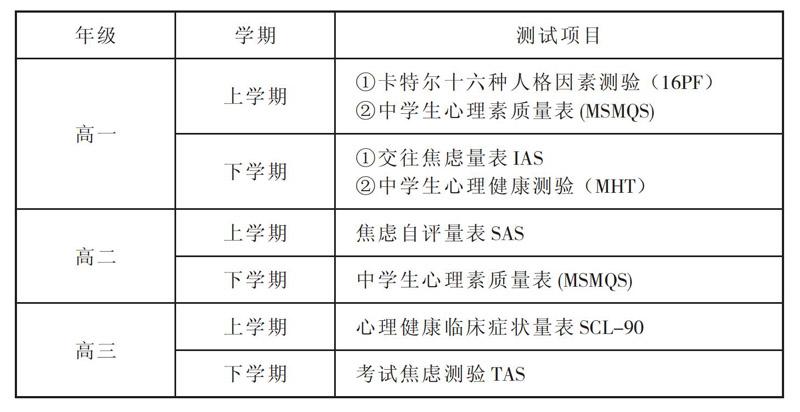

1.建立心理档案,了解学生的心理状况。对高一新生进行心理普查,分阶段对学生进行相应的心理测评(如上表所示),对于测试出现异常的学生进行积极关注。

2.锁定帮扶对象,建立“双困生”观察跟踪机制。由学校心理健康指导中心组织各年级负责人与班主任开展心理排查会议,主要采用观察法和心理测试法初步确定需要进行心理帮扶的对象,并根据问题的严重程度将他们分作三类关注等级:一级关注(关注程度最高)、二级关注(关注程度一般)、三级关注(关注程度较低)。每学期每年级分别开展三次心理排查会议,分别安排在学期初、学期中和学期末三个时间段,将排查和帮助措施记入学生档案,跟踪他们的日常学习和生活,主动介入帮助,并上报学校管理层备案。

3.对“双困生”的心理问题,采取一对一的针对性辅导。一级、二级关注学生由心理教师主负责,主要采用个别心理辅导和小团体心理辅导的方式,班主任、导师、科任教师协助辅导;三级关注学生由班主任主要负责,能够处理学生一般心理问题,导师(由全体科任老师担任,对学生开展“导心、导行、到思、导学”教育,从心理上、行为上、思想上和学习上给予学生指导和帮助。每位导师带3~15个学生不等,在学生的成长过程中扮演老师、家长、朋友等角色)、科任教师、心理教师协助辅导。

4.通过组织参与各类活动,提高“双困生”心理健康水平。鼓励“双困生”积极参与学生社团、周日兴趣班,让学生在培养兴趣爱好的过程中释放压力、陶冶情操、融入不同的志同道合的群体。积极引导“双困生”参与综合实践活动,以活动体验来替代说教。

例如,通过军训、80华里远足、周末万米长跑等活动磨练学生的意志力;在“一日打工”活动中培养学生应对挫折的能力和人际沟通能力;在“职业生涯规划”活动中培养学生的进取心和责任感;在“社区服务(到儿童福利院、敬老院献爱心等)”中培养学生的自尊和乐观精神。

(三)强化教师队伍建设,提高教师的心理健康教育水平

学校心理健康教育工作的质量和水平主要取决于师资队伍的质量和水平。高中专业心理健康教育教师稀少的现状,已成为学校心理健康教育工作发展的障碍,难以为“双困生”的“心理扶贫”工作提供保障。因此,学校应加强师资队伍建设,通过心理研修班、心理A、B、C证培训、各类心理辅导班等渠道加强师资培养的力度,提高教师的心理健康教育水平,落实全员育人的理念。

作为高中学校中的一个特殊群体,“双困生”的心理问题不容忽视,促进“双困生”心理的健康发展,需要学校的重视和努力,更需要全社会的关怀和帮助。

(作者单位:广东省佛山市顺德区国华纪念中学,佛山,528312)

编辑/张帆