债券市场的分层与统一:以公司债为例

2016-05-14彭程郑蕾

彭程 郑蕾

摘 要:银行间市场与交易所市场之间的阻隔降低了债券市场的流动性和效率,收益率曲线难以平滑。本文以公司债改革为切入点,认为公司债扩容推动了债券市场的风险分层,并通过DCC—GARCH模型测算公司债发展对债券市场的冲击,发现公司债新政加深了债券市场的互联共通程度。最后提出互联互通并不是交易方式和交易场所的统一,而是发展理念、发展方式、发行程序以及后台托管、结算的统一,是在发行、交易和结算方式以及债券产品多层次、多样化的前提下,发行人、投资者及中介组织的自由流动和自由选择。

关键词:公司债;风险分层;互联共通

中图分类号:F830 文献标识码:B 文章编号:1674-2265(2016)08-0061-05

十八届五中全会提出,要“继续积极培育公开透明、长期稳定健康发展的多层次资本市场”。作为资本市场的重要组成部分,建立统一多层次的债券市场是未来的发展方向。近年来,各部门积极发展债券市场,一系列有利于债券市场发展的政策陆续出台,市场飞速发展,发行量屡创新高。数据显示,自2015年第二季度开始,债券市场发行债券①金额同比增速均超过50%,2016年第二季度债券发行额为100542.2亿元,同比增速为175%,发行额与增速均达历史最高点。不断扩张的债券市场为实体经济提供了活跃的融资土壤,债券市场融资在社会融资规模中占比不断上升,成为仅次于银行贷款的第二融资途径。2016年上半年全国非金融企业在债券市场净融资17342亿元,占社会融资规模的比重为17.8%,较2012年提高3.5个百分点。

随着债券市场的发展,我国企业除银行借贷间接融资方式外,又增加了发行债券方式进行债务融资。对企业而言,在融资需求相对稳定的情况下,信贷融资与债券融资存在“此消彼长”的替代关系。但同时,两个市场还存在利率体系作用下的趋同关系,资金需求渠道的调整将促使债券融资及贷款融资形成相对均衡的利率。因此,债券市场保持平稳健康运行,市场利率保持在合理区间,对整个金融市场发展有着十分重要的意义。

一、我国分割的债券市场需要统一

(一)市场分割导致收益率曲线难以平滑

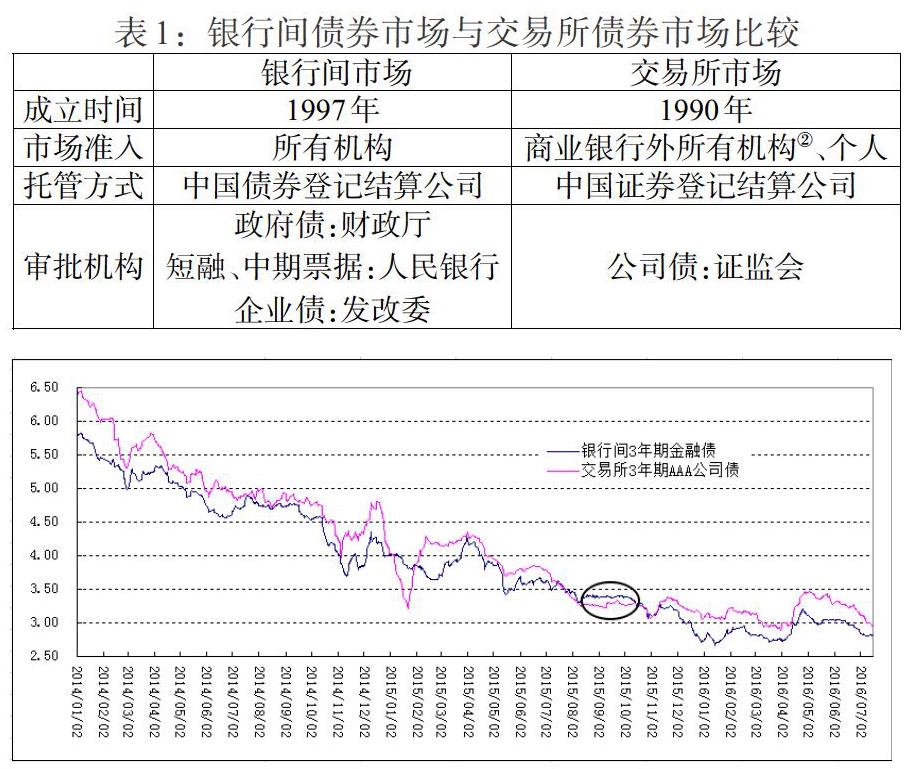

目前我国初步形成了场外的银行间债券市场与场内交易所市场共存发展的局面。经过多年探索,债券市场品种得到了极大的丰富,更多的债券可以跨市场发行,两个市场融通度不断上升。但二者之间仍存在较大的阻隔,如债券审批、监管机构分割,发行方式和条件不同,跨市场发行和交易机制不畅,极大地降低了债券市场的流动性和效率,使债券市场出现一定程度的价格扭曲,甚至出现信用利差为负现象。

以银行间市场3年期金融债和交易所3年期AAA级公司债到期收益率为样本分析,2015年7月15日至2015年10月13日之间,我国债券市场公司债收益率持续低于金融债收益率。理论上来说,由于发债主体的信用差别,信用债的到期收益率应高于利率债的到期收益率,而公司债市场信用负利差表明了市场分割使市场利率产生较大的扭曲。

(二)发行市场分割使得债务杠杆难以总量控制

我国债券市场的发行审核涉及多个部门,不同债券品种分别由不同的政府部门审批和监管,加之各部门之间缺乏基本的统一协调,造成债券发行审批标准不一致、审批程序过于烦琐,每个审批监管部门对于所管辖的债券品种都制定了不同的文件规范、审批要求、流程手续,导致债券在发行过程中差别较大,增加了债券发行主体的运作成本。

同时,由于发行多头审批,使得部分发行主体通过市场套利就能突破“债券发行余额不得超过净资本40%”的政策限制。据了解,公司债审批发行时并不将短期融资券的发行额考虑在内,而超短期融资券发行完全没有余额限制。多头审批制度轻易突破“总额”监管的制度,为债券市场发展带来更大的风险。

(三)交易市场分割导致债券流动性降低

由于各个债券品种由不同政府部门负责审批和监管,导致了发行主体难以跨市场发行,进而无法跨市场交易。目前债券市场16类债券③中只有国债、金融债、地方政府债、少数企业债券、资产支持证券5类可以同时在银行间和交易所两个市场同时发行及交易,由人民银行(交易商协会)监管的短期融资券和中期票据等只能在银行间市场发行和交易;证监会审批的公司债和交易所核准的中小企业私募债只能在交易所市场发行和交易。

同时,投资者跨市场投资和交易受到极大的限制,银行间债券市场中商业银行持有量占主导地位,自2009年重新获批进入交易所债券市场后可以跨市场交易,但由于结算方式不同,在资金结算时存在1—2天的滞后,较长的转托管期限可能使套利机会丧失,极大降低了商业银行跨市场交易的热情。对其他投资者来说,在不同市场的重新开户也限制了交易意愿。

(四)监管市场分割导致基础设施重复建设

不同产品和市场的产生是由不同政府部门推动审批,形成了目前我国债券市场的多头监管体制。而多头监管体制必然会带来监管竞争,进而产生一定的重复建设问题。如有的部门在交易所债市搭建了仿照银行间债券市场交易机制的固定收益债券大宗交易平台,有的部门依托中国债券登记结算公司搭建了银行间资管计划交易平台,这些交易平台实际上是在既有的全国银行间同业拆借中心等基础交易平台之外再建新的交易平台,是交易市场的低效重复建设,造成了金融市场的人为分割和资源的浪费,既不利于全国统一的金融市场建设,也不利于中央银行加强金融宏观调控职能、推进经济社会平稳较快发展。

(五)托管市场监管分割导致市场风险加大

债券托管机构是具有系统重要性的金融市场基础设施,是债券交易的中后台,与作为前台的交易市场密不可分。目前,我国债券市场有3家托管机构,其中,中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司负责银行间债券市场的托管与结算事宜,中国证券登记结算有限责任公司负责交易所市场的托管结算事宜。不同的托管体制客观上造成了债券无法自由流动,不利于债券市场的协调发展。

更值得关注的是,我国债券托管机构管理体制不够合理,如目前负责银行间债券市场托管的中央国债登记结算公司由财政部出资建立、由银监会负责管理人事,而负责管理银行间债券市场的人民银行仅对其有业务指导职能,这容易导致托管机构过度追求盈利或受制于人事监管部门的政策导向,进行不合理托管创新,削弱了中央银行改善宏观调控、维护债券市场健康平稳运行的职能。

二、公司债成为债券市场由分割转向分层的动力

(一)公司债新政推动交易所债券市场蓬勃发展

银行间市场和交易所市场是一个相对分割的状态。银行间市场仍是债券市场的主力,其债券余额占到债券市场总量的80%以上。银行间债券市场凭借资金规模大、审批快捷等优势,一直保持较快的发展速度,对交易所债券市场发债形成一定的替代作用。2015年初,为发展交易所债券市场,证监会发布了《公司债发行与交易管理办法》(以下简称《办法》),将公司债发行主体扩大至所有公司制法人,并且丰富发行方式,其中面对合格投资者发行的小公募公司债将审批权限下放至交易所,私募发行更是更改为注册制,同时审批速度加快,共同助推公司债市场扩张。自《办法》2015年5月底正式落地实施以来,公司债数量与募集金额急速增长,仅2015年下半年募集金额就是2014年全年的6.7倍,2016年上半年公司债持续增长,募集金额为13901.8亿元,较2015年下半年增长47.7%。

(二)公司债扩容填补信贷市场挤出空间,拓展标准债券投资的风险覆盖

从经济形势看,国外经济形势萎靡,国内发展处于“经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期”。从信贷市场来看,受经济大环境影响,部分实体经济经营状况下滑,不良贷款持续暴露,银行业金融机构经营更加审慎,争相退出高风险行业或客户。被信贷市场挤出来的客户,或规模小或属房地产、“两高一剩”等高风险行业,其原本在间接融资市场上通过高利率覆盖风险进行融资的渠道消失,并且不满足原直接融资市场的进入门槛,导致其融资需求难以得到满足。

公司债审批发行条件的放松,为规模相对较小、无政府背景、在间接融资市场困难的中小企业或风险等级相对较高的企业,提供了可行的融资渠道。公司债市场上,AA级及以下较低评级的公司债占比超一半,从发行利率来看,该类债券2015年上半年、下半年、2016年上半年的加权平均利率分别为5.95%、5.57%、5.63%,而信贷市场上1—3年贷款基准利率2015年由6.0%降至4.75%。对比不断下调利率的信贷市场,低评级的公司债市场资金成本相对稳定,承接了部分在信贷市场上利率上浮的客户。以房地产开发企业为例,由于前期房地产行业调控大环境,房企的信贷融资受到了严格的限制。但随着公司债扩容,房地产企业争相进行融资。数据显示,2015年6月以来,共发行房地产业公司债646只,募资金额达8056亿元,数量与金额分别为2014年的28倍、44倍,其中融资主体半数以上为中小房地产企业。《办法》中融资主体范围的扩大,极大地弥补了原债券市场发行主体以大企业和国企为主的短板,与被信贷市场挤压出的企业形成资本对接,惠及更多实体经济。发债主体的扩大,增加了债券市场资金量,提高了资金流通速度,一定程度上缓解了交易阻隔。审批权限的放松降低了公司债的融资门槛,为交易所公司债市场带来一定的风险,但伴随风险的是高投资回报率的可能。数据显示,2016年上半年AA级公司债发行平均利率为5.58%,较同级别银行间企业债高93BP。公司债在纳入大量中小企业等低评级主体的同时,增加了标准债券的风险分层,优化调整了标准债券与非标债券之间的边界划分。在监管部门逐渐加大对理财委外资金投向监管的背景下,标准债券中相对高收益的公司债成为委外资金追捧的产品,丰富了债券市场风险的分层出清途径。

2014年以前,我国债券市场是绝对“刚性兑付”市场,随着2014年第一只公募债“超日债”的违约,才渐渐有突破“刚兑”的趋势。公司债新政的实施,在惠及更多层次实体经济的同时,使信用债恢复“信用本质”,引导市场对风险及回报进行判断,为债券市场带来更加丰富的风险品种。

(三)公司债的扩容加大市场风险杠杆差距,引导投资者主动选择交易市场

银行间债券市场的投资者以商业银行为主体,交易所债券市场的投资者主要是除商业银行以外的机构。2009年证监会批准商业银行重返交易所市场,未开放回购业务。但由于两个市场托管、交易方式存在差异,商业银行在交易所行为并不活跃。数据显示,2015年末商业银行在交易所市场投资规模仅占4%,银行间占比超过65%。参与主体的区别导致市场交易行为及投资领域出现偏差,相较于基金及券商,商业银行监管更为严格,进行任何风险投资行为需计算风险敞口,占用经济资本,因此其直接参与债券市场质押再回购等加杠杆行为以获取高风险收益的积极性不高。从2016年上半年银行间质押回购交易数据来看,全国性商业银行是主要资金融出方,占逆回购交易量的40%,其在正回购市场,即资金融入市场,占比仅为14%。从交易所债券市场参与回购的主体来看,融入资金的主要为保险、基金、券商,分别占比49%、20%和16%,融出资金的主要为自然人和一般法人,分别占比37%和32%。

市场交易主体的区别使银行间市场与交易所市场风险偏好出现差异,银行经营属风险厌恶行为,场内配资通过回购加杠杆积极性较低,即使其场外通过信托或资管计划等委外资金投资时,资金也属于优先级,对资金安全性考虑远大于收益性。而基金或券商自营等资金对高收益更为看重,场内配资重复加杠杆行为较多,场外通过与委外资金配合,放大杠杆倍数,以追求可能的高收益。随着交易所市场公司债的扩容,现券量增多,增大了质押式回购债券的容量。据测算,2016年上半年银行间市场场内杠杆为1.11④,而交易所市场场内杠杆为1.33⑤,较公司债新政之前差距加大。两个市场风险度差别加大,市场投资者可以根据风险偏好,选择市场进入交易,打破市场人为限定。

三、公司债发展对债券市场量价冲击的实证分析

(一)公司债的发展促进了利率债市场的平衡

为测度银行间市场与交易所市场的连通度,我们用DCC-GARCH模型对2009—2016年6月末同时在两个市场发行的3年期国债到期收益率进行动态条件系数测算。动态条件系数是金融资产运动趋同程度高低的重要指标。动态条件相关系数高说明市场走势趋同程度大,市场一体化程度高;反之则说明二者在走势上出现了较大的偏离,市场分割性明显。受篇幅限制,数据检验处理过程略去,得到图2结果。由图中可以很直观地看到:

第一,在整个样本期,两个市场动态条件系数一直保持0.1以上,均值为0.52,呈正相关,说明一个市场波动可以影响到另一个市场,但动态条件相关系数较低,说明存在分割性。

第二,动态条件相关系数波动较大。2010—2014年相关度较高。可能的原因是2010年准许商业银行可以进入交易所市场,恰逢2009年商业银行信贷投放较大,资金规模迅速扩张,可支配资金较多,为交易所市场提供了大量的流动性支撑,资金配置需求推动债券市场快速发展。但2014年以后,随着商业银行不良贷款增加,经营压力加大,资金配置结构有较大变化,导致原被大量流动性掩盖的分割性问题重新显现。

第三,2015年至2016年上半年,动态条件相关系数波动上升。2015年随着公司债新政的落地实施,在交易所资金配置增多,原本极度萎缩的场内市场迅速扩容,更加协调发展的场内场外市场有效促进了债券市场之间的连通。

(二)尚不能准确反映信用债的风险溢价

公司债发行门槛降低、债券发行审批权下放等措施极大地推动了公司债市场的发展。但从《办法》实施一年效果来看,公司债市场迅速扩容,主要是中小企业或信贷受限企业寻求融资,发债主体行业过于集中,低评级主体占比较大,目前新增存量债券隐含较大风险。仅以六大高耗能行业在公司债市场融资为例,2016年上半年,六大高耗能行业企业发行公司债75支,金额合计1083.9亿元,占公司债发行额比重7.8%,募集金额是2015年下半年(503.5亿元)的2.15倍,加权平均利率为5.23%,仅较1年以上中长期贷款基准利率上浮10%。在银行强力压缩信贷的背景下,六大高耗能企业大多寻求信托等高成本融资,公司债融资量大、融资成本低的特性极大吸引了此类企业,但同样也为公司债埋下了隐患。六大高耗能行业因为处于我国经济结构调整的大环境中,转型压力、经营压力并存,未来面临较大的不确定性。而公司债5.23%的平均利率难以覆盖未来可能的风险,公司债发行市场存在评级虚高、放松审核的情况,未来有大规模爆发违约案件的可能。

四、建议

债券市场统一的本质是和而不同,并不意味着交易方式和交易场所的统一,而是发展理念、发展方式、发行程序以及后台托管、结算的统一,是在发行、交易和结算方式以及债券产品多层次、多样化的前提下,发行人、投资者及中介组织的自由流动和自由选择。

一是从发行制度改革入手,推动产品和投资者互联互通,作为协同监管的基础。逐步标准化债券发行和交易程序,各监管部门不从机构角度,而是从审慎管理的角度确定发行和交易条件,对不同监管部门确定的条件相互认可。

二是允许合格发行者和投资者自由选择发行、交易的场所和方式。消除目前存在的以行政手段限制某类机构进入某类市场、采取某种交易方式的规定。明确制定进入市场的审慎性标准,推动两个市场产品的互联互通。

三是改革后台托管结算公司的治理结构,以激励托管结算效率的提升。从技术和市场角度突破不同市场分割给清算机构带来的低效率行为,在实质上逐步增加托管结算的统一,提高转托管和结算的效率,为托管结算的最终统一打下基础。

四是提升风控管理能力,保护市场平稳健康运行。把好市场准入第一道关,严格立项、内核环节管理。进一步完善备案审核机制,公开审核标准,加强发行人、主承销商评价及分类管理机制,监督信用评级公司评级质量。引导投资者主动进行风险判断,维持市场平稳运行。

注:

①包括国债、政府债、央行票据、同业存单、金融债、企业债、中期票据、短期融资券等。

②2009年8月证监会批准上市商业银行进入交易所市场,但交易量占比一直较小。

③万得数据库分类。

④场内杠杆=债券市场总托管量/(债券市场总托管量-待购回债券)。

⑤交易所待购回债券规模不公布,此处引用财经网测算数据。

参考文献:

[1]徐忠.中国债券市场发展中热点问题及其认识[J].金融研究,2016,(2).

[2]孔维莎.完善债券市场监管体系[J].中国金融,2015,(11).

[3]孟阳.公司债发行与交易新规分析[J].北方金融,2015,(2).

[4]郑良海,侯英.银行间债券市场与交易所债券市场动态关系研究[J].统计与信息论坛,2012,(1).

Abstract:The barrier between the interbank market and the exchange market reduces the liquidity and efficiency of the bond market,and the yield curve is difficult to smooth. Based on the reform of corporate bonds as the breakthrough point,this paper finds that the expansion of the corporate bonds has promoted the risk layering of the whole bond market. Through the DCC - GARCH model to measure the impact of the corporate bond development on the bond market, this paper finds that the new policy of corporate bonds has deepened the degree of interconnection within the bond market. Finally,it proposes the unity is not the meaning of same trading procedures or trading markets,but the essence lies in the harmony of diversity.

Key Words:corporate bonds,risk layering,interconnection