从“乡村中国”到“城市中国”

2016-05-14赵福帅

赵福帅

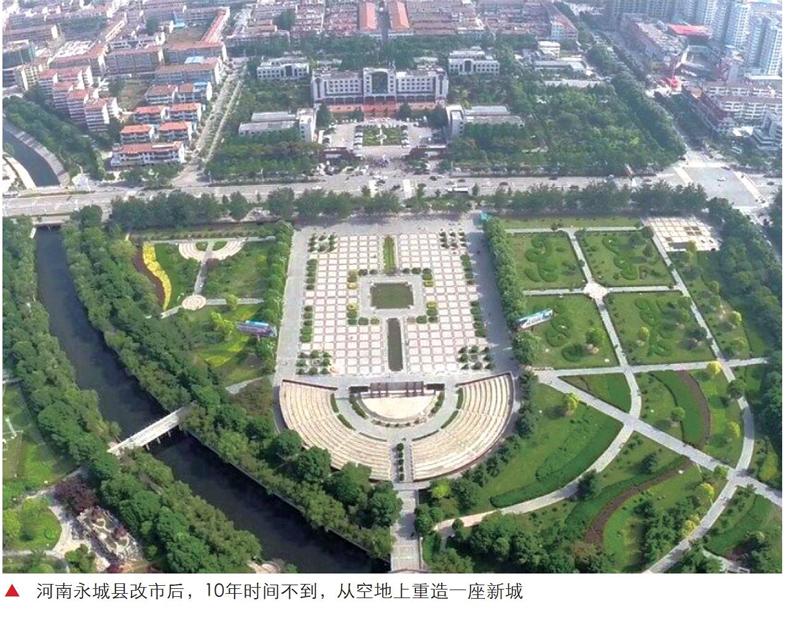

近期,多地传出启动撤县设市工作的消息。据媒体报道,6月7日,陕西省旬阳县召开撤县设市工作领导小组会议。河南省信阳市“十三五”规划纲要也就加快推进潢川、光山两县组团式、一体化发展,支持撤县改市的工作做出了规划。

在此之前,中国国家发改委在4月就新型城镇化专题召开新闻发布会。发改委公布了2016年城镇化推进工作的五个重点,加快中小城市的培育和特色镇的发展是其中之一。

发改委规划司司长徐林透露,该项工作包括几个方面,首先是增加中小城市数量。“今年准备加快出台设市标准,推动具备条件的县和特大镇有序合理地设置为城市。”

消息一出,引发了各界热议。中国社科院城市与竞争力研究中心主任倪鹏飞告诉记者,中共十八大以来,尤其去年年底时隔37年召开中央城市工作会议以来,中央多次强调新型城镇化道路,其核心是人的城镇化。落实这一战略的关键之一,是解决中国城市数量太少的问题。“中国接近14亿人口,城市数量仅660多座。”

与此同时,长三角、珠三角等地区的小城镇获得了巨大的发展,无论从产业还是从人口和功能看,都已经成为真正的城市,需要城市性质的公共服务、基础设施和行政管理职能,因而严重制约了小城镇的发展,影响人口的聚集,也阻碍了城镇化潜力的发挥。

今年兩会公布的“十三五”规划纲要提出,以提升质量、增加数量为方向,加快发展中小城市。引导产业项目在中小城市和县城布局,完善市政基础设施和公共服务设施,推动优质教育、医疗等公共服务资源向中小城市和小城镇配置。加快拓展特大镇功能,赋予镇区人口10万以上的特大镇部分县级管理权限,完善设市设区标准,符合条件的县和特大镇可有序改市。

中共中央总书记习近平在对《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》进行说明时指出,“我国城镇化率已经接近55%,城镇常住人口达到7.5亿。问题是这7.5亿人口中包括2.5亿的以农民工为主体的外来常住人口,他们在城镇还不能平等享受教育、就业服务、社会保障、医疗、保障性住房等方面的公共服务,带来一些复杂的经济社会问题。”

各界普遍认为,重启撤县建市,推动镇改市,加快发展中小城市,是中国快速提升户籍人口城镇化率,补齐全面建成小康社会短板的重要途径。

国内仅超过10万人的镇已有200多个,这些实际已成为城市的县、镇迟迟不能升格为城市行政体制,严重阻碍了新型城镇化的继续发展,导致近年中小城镇增长非正常放缓、人口向大城市过度集中,再加上地方政府的利益驱动,县、镇改市就成为必然。

在倪鹏飞看来,应对较长期L形经济下行压力也可能是县改市的一个背景。“中国的大城市病愈演愈烈,破解大城市病问题同样亟须开辟新路径。”

建制市数量过少

诺贝尔经济学奖得主斯蒂格里茨有言,美国的新科技革命和中国的城市化,是21世纪影响人类进程的最重要的两件大事。

改革开放近四十年,中国经历了从“乡村中国”向“城市中国”的快速转化。

中国城市化率从1978年的10%上升到2014年的54.77%,相应地,城市常住人口从1.7亿增长到7.5亿人。城市总数从1978年的193座增加到2010年的658座,增长了3.4倍。其中,1000万人以上的特大城市增加到6座,500万~1000万人的城市从2座增加到10座,300万~500万人的城市从2座增加到21座,100万~300万人的城市从25座增加到103座,50万~100万人的城市从35座增加到138座,50万人以下的城市从129座增加到380座。

一批特大镇也迅猛崛起。按第六次全国人口普查的数据,内地镇区总人口达到20万~50万的有9个,镇区总人口在10万~20万的有142个,其中,人口最多的是河北三河市燕郊镇,镇域总人口达80万人。2014年,中国社科院课题组曾给出全国百强镇的排名,结果表明,这些百强镇的经济实力远超全国县的平均水平,甚至其中一些还超过了地级市的经济实力。

根据联合国人口发展司对世界各国人口发展趋势与城乡构成的分析报告,到2020年,按中位数计算的中国城市化率在60%左右,到2049年,接近80%。届时,超过10亿人将居住在城市。

2014年,中国国务院调整了原有城市规模划分标准,城区常住人口50万以下的城市为小城市。

国家行政学院经济学部冯俏彬教授告诉记者,根据中国现状与中央规划,至少有50%的中国人口生活在50万人以下的小城镇。她测算发现,到2020年,中国需要874座小城市,2030年需要999座,2050年需要1050座。

比照现实,2010年中国50万以下人口的小城市仅有380座,近几年也仅有微量增加,因此,其中的差距可谓巨大。

“中国真正叫‘城市的数量才600多个,日本的人口是我们的一个零头,但是它的城市数量有上千个。”徐林在前述发布会上感慨。

事实上,过去30多年,由于种种原因,中国以建制计算的城市数并没有同步增长。

以地级市为例,1996年有218个,到2010年增加到282个,此后基本很少增加,多年稳定在283个。

县改市在经历了上世纪八九十年代的大幅增长后,最高峰时曾达445个,于1997年被紧急叫停,此后一直严格控制,到2010年,中国县级市共376个,此后一直没有增加。

目前大陆超过10万人的镇有200多个。这些特大镇尽管人口众多,非农产业占据绝对优势,但在其行政体制上,仍然属于农村,镇政府无论是从人员编制、机构设置还是管理权限,都是按农村政区的规制进行设置。“小马拉大车”“责大权小”“看得见却管不着”,管理责任与行政权力之间严重脱节,严重阻碍了城镇化的继续发展。

冯俏彬调研发现,镇由于权限过小,项目落地等大量事项都需要上报、审批,程序极其繁琐;当地市场监管、市容市貌等可谓脏乱差,公务人员天天在镇上晃,但苦于没有执法权,人员力量有限;给流动外来人口提供的公共服务就更差。

“行政体制改革滞后,这是造成人口大量向特大城市、大城市过度集中,造成大城市病,并形成农村转移人口市民化的巨额欠账、中小城镇社会管理与公共服务跟不上人口聚集需要的重要原因之一。”冯俏彬说。

立即重启撤县建市

显然,被紧急叫停长达19年的“县改市”已到了必须立即重启的时刻。为此,亟须理清城市化进程中县、镇两级的发展思路,通过撤县改市、县改区、设立镇级市等,促进符合条件的农村政区向城市政区转换。

上世纪80年代,中国东南沿海一些地方的县城率先发展,很快达到了1983年国家出台的撤县改市标准,正是这些地方,首先掀起了撤县改市的浪潮。

1993年,民政部修订颁布了新的撤县改市标准,这可以视为对基层首创行为的一种正面肯定。

国家发改委国土开发与地区经济研究所原所长肖金成回忆,当时县改市的标准是,县城人口达到10万人,二、三产业超过GDP的50%。县改市会带来城市规划建设、财税征收、土地指标、市场影响力等一系列实质利益。

结果,内陆省份跟风而上,纷纷启动撤县设市,有条件的要上,没有条件的创造条件也要上,以至出现了一些农村人口仍然占绝大多数的县虚假申报的“假性城镇化”现象,加之已获得批准的县大规模地进行城市基础设施建设,占用了大量耕地良田,直接威胁国家粮食安全。

1997年,中国民政部紧急刹车,全面叫停撤县改市,此后基本上处于冻结状态。

“民政部冰冻多年撤县设市的背后,是对各地竞相争取行政级别、权力、机构、编制等的热烈诉求的畏惧与无力阻挡。”冯俏彬说。

有此前车之鉴,重新启动撤县设市,显然需要从经济、人口、社会发展、区位等方面重新设定设市的量化标准,同时对中西部、民族地区等适当放宽。

肖金成尤其强调经济规模和空间布局条件。“作为城市,毕竟是经济产业聚集处。这样也防止一些地方为了改市,只有人口聚集,没有就业和产业聚集。”

关于空间布局,他指出,一个城市至少要有几百、上千平方公里的腹地。西部有地方几千平方公里都没有一个城市,不利于区域发展。

东南地区的城市则不能过密,避免建国初东北地区有多个直辖市、多个省的局面。“一个挨一个,都要搞城市,你搞体育场,我也搞体育场,你有的我都要有,就造成了重复建设和过度竞争。”

冯俏彬建议,对一些邻近中心城市,与其经济、社会等关联度极强的县,其发展方向就不是设市,而应当是改区。不过,县改区会导致独立规划权和经济支配权等受压缩。“绝不能因一县之私、一人之私,将这些县也变成市。在现行体制下,多一个市,就多一道行政藩篱。对该县也有百害而无一利。”

为防止县改市乱象再现,她也认为,此次重新启动县改市,必须弱化量化指标的决定性作用,减少地方“做指标”冲动;适度弱化行政级别与权力大小之间过于紧密的关联。“通过升格为市获得更高的行政级别、更大的权力、更多的资金支持是一些本不具备设市条件的县采取种种措施‘霸王硬上弓、创造条件升格的主要动因。”

不过,上述问题显然难以短期改观。大陆重启县改市,仍然将面临极大的不确定性。

中国社科院城市发展与环境研究所原所长牛凤瑞长期从事相关研究与决策咨询,他告诉记者,中国县城镇超过10万人的有200多个,“不会一次批很多,但速度会很快”。“应减少审批程序,设置客观标准,标准达到,不用走一大堆程序,自然就改为市。如果标准设置苛刻,就又会出现寻租空间。一个地方能不能改市基本是明摆着的,用那么多审批干吗?”

争议镇改市

不同于县改市,记者走访发现,各方对镇改市尚存分歧。

肖金成就倾向支持镇改市,因为这会使得特大镇在规划、建设、用地指标、税收等方面与一般镇区别开。

“南方一些镇胆子大,把集体土地变更为国有土地,房地产就成了大产权房,城里和农村人都可以买,可以租售抵押,有很多权能。多数地方的镇胆子不大,在集体建设用地盖的房子就成了小产权房,只能在集体内部流转,缺少很多权能。我认为,镇既然作为城镇体系的一部分,房地产开发有必然趋势,不能还是集体产权。”

牛凤瑞则直言,不赞成镇级市。因为已经有四级城市,没必要再多一级;镇的资源配置腹地很小,不能有效发挥城市的作用,至少县一级才有足够腹地;把一个县里的超级镇变成镇级市,必然和现有的行政区划、利益分割产生矛盾冲突。

“温州苍南县龙港镇,60多万人,其实已经兼并了几个镇,200多平方公里,现在变成市的话,等于把这个县的经济拔了大苗了,县里能干吗,所以利大于弊。长三角,类似苏州昆山市下面各镇也很强,但有必要分成几个县级市吗?”

不过,肖金成指出,中央说的镇改市指的就是把一些镇独立出来。“温州的龙港、鳌江两个紧邻的超级镇隶属于两个县。两个县城改市比较勉强。很可能镇改市后,从县里分出来。也可以把两个镇合并成一个市,独立出来。”肖金成预测。

“真的镇改市以后,矛盾更多。”牛凤瑞对镇改市的后果不无忧虑,“纳税大户挖出去后,当地经济会受到大的打击,区域矛盾多少年也解决不了。第一,坚决不同意分家;第二,分家也分不清楚;第三,分了以后,就互相以邻为壑,互相掣肘。”

牛凤瑞提出了他的解决方案:“实际镇改市主要就是撤县建市,因为多数超级镇都是县城镇。非县城的超级镇可以撤镇建区。比如东莞虎门镇,东莞下面没有县一级,直接就是镇。虎门的编制还是镇级编制,一个派出所管几十万人,大量雇佣编外人员。变成市辖区后,不就能解决‘小马拉大车吗?比如龙岗镇,可以把苍南县变成县级市,县城搬到龙岗;或者龙岗成为县级市的一个市区。总之有很多变通办法,不一定挖出去。”

小城镇情结

在采访最后,牛凤瑞特别提醒,国家不宜再推“小城镇、大战略”。他介绍,上世纪初费孝通先生提出小城镇后,从学界到决策部门都非常推崇小城镇,文件出了很多,但是数十年来不尽如人意。因为小城镇虽然是中国城市体系的基础,但是小城镇不可能承担起中国城市化的主体重任。小城镇也有规模小、功能小、机会少、文化封闭等小城市病。

牛凤瑞回忆,上世纪八九十年代,中国小城镇曾遍地开花。“小城镇的动力是乡镇企业,现在哪还有乡镇企业?农村不可能搞工业化,因为工业化是要聚集的,一聚集就变成中小城市了。小城镇只是昙花一现,很快就跳到下一阶段了。”

国家发改委规划司司长徐林在前述发布会也介绍,中国农民工流向,10%左右是到几大直辖市,在县城以下小城镇的比例不到10%,在地级市以上的比例是70%多。

“中国城镇化会经历三个阶段,小城镇发展的黄金时期是城镇化的初期和末期,但现在是城镇化的中期。”牛凤瑞指出,城市化初期,各级城镇都大发展;城市化中期,大城市加快发展,这不以人的意志为转移;城市化末期,大城市發生外溢效应,一些中小城镇又迎来一轮黄金期。

对此,倪鹏飞认为中国的小城镇仍有较大发展机遇。一方面,需改变过去笼统提出全面发展小城镇的做法,调整为在城市群内全面发展小城镇,另一方面,有重点地发展城市群之外大城市周边的小城镇。

国家开发银行研究院原副院长黄剑辉告诉记者,中国的东中西部实际处在城镇化的不同阶段,应实行差别化的发展路径。

通过梳理中国城镇化历史、现状与国际经验,黄剑辉认为,中国东部地区应将重点放在大城市的扩散和加快小城市、小城镇的发展,引导大城市的传统产业向小城市和小城镇转移,形成一批大、中、小城市协调发展的城镇群。中部地区应走集中型与分散型相结合的道路,重点发展大中城市,迅速增强其经济实力,发展一批中等城市群。西部地区应走以大、中城市为重点的集中型道路,把重点放在发展现有中小城市。