李大钊早年求学史事新探

2016-05-07王勇则

王勇则

李大钊(1889—1927)是中国最早的马克思主义者、中国共产党的创始人和早期领导人。

李大钊早年在天津就读6年期间的行迹,大多见载于三种版本的《李大钊全集》(朱文通等整理编辑《李大钊全集》四卷本,河北教育出版社1999年版;中国李大钊研究会编注《李大钊全集(最新注释本)》五卷本,人民出版社2006年版;中国李大钊研究会注《李大钊全集》五卷本,人民出版社2013年版)和朱成甲的《李大钊早期思想与近代中国》(人民出版社1999年版)、朱文通主编《李大钊年谱长编》(中国社会科学出版社2009年版)等著述中,但对于相关细节,或存语焉不详、判断不准、手民误植等情形。以下试举几例,并利用新发现的资料略作考析,以为诠释。

一、李大钊早年字号和家乡通信处

清光绪三十三年(1907),李大钊从直隶省永平府中学堂毕业,考入北洋官立法政专门学堂(设于天津新开河北岸,简称北洋法政学堂,1912年改称北洋公立法政专门学校)。李大钊先在该学堂预科英文班学习三载,1910年升入正科的政治经济科,1913年6月毕业。

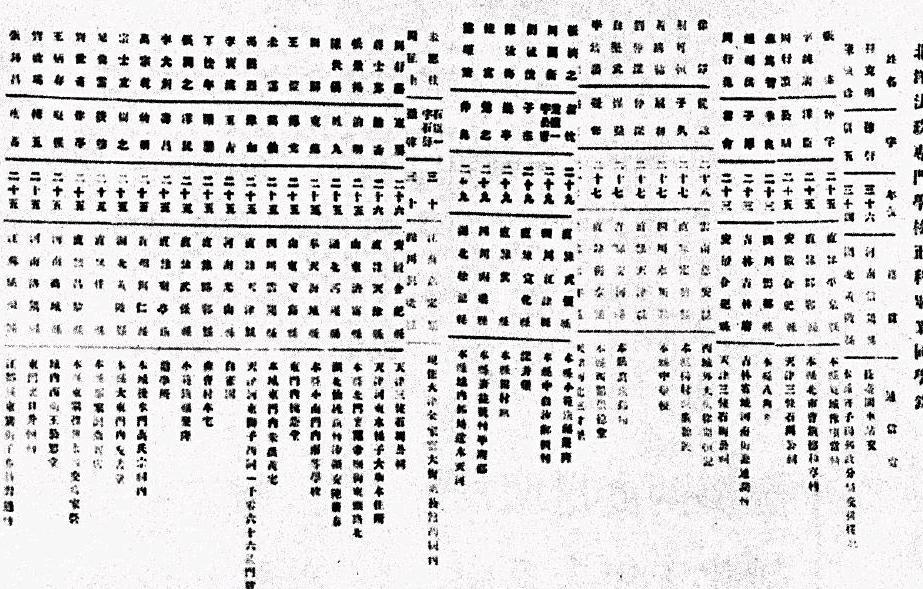

1908年《北洋法政学堂同学录》载:李钊,号“铁尘”,年“二十”,通信处“乐亭华聚涌转交大黑坨”。李大钊时名“李钊”,籍贯乐亭县大黑坨,为“专门豫科英文甲班”31名同学之一。时在“专门豫科英文乙班”就读的刘瑞芝(号际清,24岁,后改际青)的通讯处为“乐亭华聚涌转交木瓜口”。徐兴信《乐亭散记》载:“清朝嘉庆五年,天津人王老华在乐亭城关吊桥创办第一家商号‘华聚涌,生意兴隆,长达150年。”张玉洁《老呔商帮》载:“‘华聚涌是乐亭县最早的杂货店,不仅有糖、蜡、瓷器、洋油,也有人参、鹿茸及干鲜果品,后来又与昌黎县的‘庆成涌连号,经营船舶运输。”李大钊或刘瑞芝应有亲友在“华聚涌”工作。

1910年《北洋法政学堂同学录》载:李钊,号“严明(原字寿昌)”,年“二十二”。其所在班级已改称“豫科英文一班”(共24名),通信处改为“本县胡家坨东聚兴”。在“豫科英文二班”就读的刘瑞芝则改通信处为“乐亭胡家坨东聚兴号转交木瓜口刘庄”。胡家坨为大黑坨迤西的邻村,“东聚兴”应有值得信赖的李大钊亲友。

1913年6月《北洋法政专门学校同学录》(第十二次编修,直隶教育图书局印书处印刷)载:李钊,政治经济科,“号寿昌”,年“二十五”,通讯处“劝学所”。此与1913年《北洋法政专门学校正科毕业同学录》所载一致。但政治经济科(学生共69名)同学刘瑞芝、别科第二班谷兆麟(号星三,28岁)的通讯处仍为“胡家坨镇东聚兴号”。1994年版《乐亭县志》载,1904年改县学为劝学所,设于县衙,1912年改劝学总董为劝学所所长,1913年改为教育科。

李大钊在津就读预科时的班级名称、早年号“铁尘”、三处家乡通信处,均为其本人填写,尚未引起研究者关注,可补其早年生平事迹空白。

李大钊原名耆年,字寿昌(后音转“守常”),约1908年突更名“钊”,号“铁尘”,自署斋名“筑声剑影楼”,颇著豪气英风,寓意迥非寻常。其早年同学、抗俄志士蒋卫平(1883—1910)于1906年在东北改字“大同”,后因考察边境被沙俄当局投入监狱(冯自由《关外大侠蒋大同》)。李大钊1908年《登楼杂感》诗曰“惊闻北塞驰胡马,空著南冠泣楚囚,家国十年多隐恨,英雄千载几荒丘”,当与之有关。蒋卫平对李大钊革命思想的形成有启蒙意义。“大钊”之名或受“大同”之名影响。

李大钊早年字号较多,但“号严明”却不常用。1999年版《李大钊全集》称“‘严明为与李大钊之另名‘龟年相应的字(或号)”。此据1913年《言治》月刊第4期所载白坚武《赠友·李龟年(严明)》而来。2011年版《李大钊史事钩沉》则称“尚未查找到李大钊何时何处使用过‘严明,所以无法肯定其为使用过的名字。”1910年《北洋法政学堂同学录》所载信而有证。

二、1909年《大公报》报道李大钊

清宣统元年九月十四日(1909年10月27日),天津《大公报》所载《造福民生》,应为报章对李大钊投身社会实践的首次公开报道:“直绅王绍勤、张铭勋、宁存恕等及学界诸君,以近来小民生计之蹙,为向来中国所未有,揆厥原因,皆由实业不能发达,然欲求发达,非统筹全局、竭力研究,难冀克收实效。故特举定议员多人,以资研究挽救之法。兹将各员衔名录下:正会长温世霖、副会长王绍勤(即王法勤);收支员高俊彤(即高俊浵)、张铭勋;书记员孙洪伊、林文瀚、蒋莹生、李钊等;庶务员宁存恕、李成章、潘方耀、杨■璋、高振中、胡廷柱、乌云珠、许造时;调查员何雅群、温石瑛等。至办事处,则仍在河北直隶自治研究总所。”

李钊即李大钊,胡廷柱即胡宪(号伯寅),均为北洋法政学堂预科学生。此为李大钊走出书斋参与社会变革的重要标志。1909年结识立宪派人物,既是其投身国会请愿运动前奏,也是其探求救国真理之始。

《申报》后于1909年11月3日载《中国全国实业研究会成立(天津)》:“北洋学界在津组织中国全国实业研究会已经成立,上星期开会时,公举温君世霖、王君法勤为会长,孙君洪伊、林君文瀚等四人为书记员……不日,禀请督宪暨农工商部存案。”同日上海《时报》则载其名为“中国实业研究会”。11月9日《大公报》载明该会成立时间:“北洋学界同人,已于十日(10月23日)下午,假河北三条石直隶地方自治研究总所,开实业研究会。”

以上报道传递出的历史信息颇为重要:

一是该会组成人员中,温世霖、孙洪伊为直隶立宪派领军人物、国会请愿代表。王法勤、高俊浵、张铭勋、孙洪伊均为顺直咨议局议员,另包括北洋大学堂、北洋高等巡警学堂、北洋师范学堂等学生。

二是直隶地方自治研究总所设于天津三条石普渡庵,成立于1909年4月20日,其前身为1908年直隶地方自治研究社(直隶自治学社),后成直隶国会请愿运动中心。endprint

三是天津商务总会“种种弊端,笔难尽数”亦为该会成立缘由。1909年12月5日《申报》载《商界对于商董之公愤(天津)》:“上月某日,四十余家行头,彼此联合百余人,爰在河北三条石自治研究所内,组织一天津商团总会……公举孙君洪伊、温君子英(即温世霖)为协理,并举调查员等若干人,先在天津商团总会内设一实业研究所,禀请督辕立案。一经批准,津埠众商民如脱虎口。”

四是成立伊始即被直隶宪政研究会抢了风头。1909年10月25日《大公报》载《开办研究会》:“昨日下午一点钟,直绅假东马路宣讲所开宪政研究会,到者约百数十人……二十四人为组合员(包括温世霖、高俊浵、张铭勋、孙洪伊)……办事处则假河北三条石直隶地方自治研究总所。”李大钊也已投身到立宪运动中,未见“中国全国实业研究会”此后有实质性举动的记载,应属昙花一现。但其颇具引领性,堪为天津实业界“研究科学、推阐新理”先声。如1910年6月14日《申报》载,由津绅李镇桐等组织的“北洋实业研究会”在津成立并获批。

五是李大钊20岁时已脱颖于众,与直隶官绅名流声气相求,可见其关心时局、热心政治且才智过人、心智成熟。与孙洪伊等交游,对李大钊革命生涯影响深远。

三、北洋法政学会初期活动

1913年4月15日《内务部批(第二百七十一号)》称:“原具呈人北洋法政学会会长张恩绶。呈悉。查该会以研究法政学术为宗旨,尚无不合,应即准予立案。惟请所有由会出版书籍予以版权一节,应俟将书籍呈到,再行核办。仰即遵照。此批。中华民国二年四月十五日。内务总长赵(赵秉钧)。”

北洋法政学会设在位于新开河畔的北洋公立法政专门学校内。据该学会于1913年5月1日出版的《言治》月刊第2期载《北洋法政学会会员名单》统计,该学会第一年入会者包括李钊(李大钊的原名)等169人、第二年入会者93人。会员以该校师生为主,以高年级学生为骨干,也有少数已毕业的校友和与该校联系较为密切的非校友。会员政治态度或政治倾向不一,如原立宪派人物、临时省议会议员、激进的革命派人士等。

该学会1912年成立时,校长张恩绶兼任会长,后于1912年11月完成《〈支那分割之运命〉驳议》的编译(12月1日首版、12月15日发行),1913年3月又完成《蒙古及蒙古人》第1卷的编译。

为通过编印《言治》(该学会会刊)、编译书籍传播政治主张,并获得版权,张恩绶遂向内务部呈文。《言治》月刊第1期已于此前的1913年4月1日出版,并刊有《北洋法政学会第二期职员名册》。该校成立学会和出版书刊,并不受内务部“准予立案”的制约,内务部也允许该学会先行编印书籍。1913年4月,该学会发行《蒙古及蒙古人》第1卷,并重印《〈支那分割之运命〉驳议》。其版权页钤“北洋法政学会”印章,以求符合内务部规定。

《北洋法政学会第二期职员名册》载,会长为张恩绶、田解、张竞存。《北洋法政专门学校略史》载:“民国二年三月,张校长辞职,高静涛代理。”三人同时担任会长的可能性不大,田解、张竞存有可能是继任会长或执行会长。

《言治》月刊第2期载《北洋法政学会特别捐名单》显示,张恩绶第一年为会员,第二年已改称“名誉赞成员”,且“代募洋壹千圆”。该学会所设“名誉赞成员”,以该校教师为主。1912年共有“名誉赞成员”23人捐款(包括两名日籍教习),1913仅有两名“名誉赞成员”捐款。

1913年,该学会设评议部(11人)、调查部(32人)、编辑部(52人,郁嶷、李大钊为编辑部部长)、庶务部(12人)。本年捐款会员25名,“李钊先生捐银贰元”。

1913年5月20日,《大公报》刊载广告《北洋法政学会会员鉴》,预告召开临时大会:“本会专门科同人,已届毕业。各项职员不无更动之处,而此后会务应如何进行,亦须从长计议。兹于本月二十六日午后一点钟,在本校礼堂开临时大会,酌选职员、筹商会务并摄影,以作纪念。幸届时光临是祷。北洋法政学会启。”因李大钊等将于1913年6月毕业,此次临时大会可视为会员换届大会。虽然尚不知李大钊是否参会,但其编辑完成《言治》月刊第3期(1913年6月1日出版)后卸任编辑部部长、毕业离津,当为确实。《言治》月刊第4期于1913年9月1日出版,暑假已开展编务工作,编辑人员多为该学会换届后的新会员。

四、《言治》月刊的创刊时间

郁嶷、李大钊主持编辑的《言治》月刊第1期标明的出版时间为1913年4月1日。1999年版《李大钊全集》、2009年版《李大钊年谱长编》,均认为此出版时间不确。

其理由为,《言治》创刊号所载北洋法政学会编辑部员周国衡《敬告国会议员》一文,却记有4月1日之事:“中华民国二年四月一号为吾国正式国会成立之日。”尽管正式国会于4月8日开会,但由该文推断,《言治》第1期不可能于4月1日印刷出版。《关于李大钊研究的几个问题——读〈李大钊文集〉札记》载:“从《言治》第二期‘国内纪事栏有关于1913 年4 月8 日国会正式开会的记载,而第一期却未有来看,《言治》第一期的发稿时间当在1913 年4 月2 日至7 日之间。何日印出,不得而知。”笔者认为,据此尚难否定《言治》于4月1日出刊。

1912年3月8日,临时参议院通过《中华民国临时约法》,3月11日公布实施:“本约法施行后,限十个月内,由临时大总统召集国会。”1913年1月10日,袁世凯发布《临时大总统令》:“自《约法》施行以来,现已十个月届满……国会议员已如法选出,亟应依照《约法》下令召集。自民国二年一月十日,正式国会召集令发布之日起,限于民国二年三月以内,所有当选之参议院议员及众议院议员均须一律齐集北京,俟两院各到有总议员过半数后,即行同时开会。至关于国会开会之筹备事项,应由国务总理、内务总长督饬筹备国会事务局,速为筹备完全。”3月27日,筹备国会事务局复电热河都统:“国会开会为期甚迫……限于四月初三日以前到京,逾初四日,即作为无效。”4月5日,《政府公报》所载《筹备国会事务局通告》首次明确国会召开时间:“中华民国第一次国会业奉大总统按照《约法》发布召集令,定于中华民国二年四月八日行民国议会开会礼……议员诸君到京者业有六百数十人之多……开会礼节暨本月八日之开会时刻另行通知。”此为国会成立日。endprint

国会召开期限早已预定,众所周知,国会召开时间则需视“议员到京之多寡”而定。《言治》编者为赶在国会召开之际出版,已提前筹备。周国衡《敬告国会议员》载:“同人等组织《言治》杂志亦以正式国会成立之日为诞生发现之日,是《言治》杂志与正式国会、正式政府必有绝大之连接关系,无限高尚之希望存于其间,不可以不视、不可以不言。”此文应于《言治》出刊前拟就,并据“限于民国二年三月以内”(可理解为1913年4月1日前)这个既定时限,推定国会召开时间为4月1日。而国会召开的具体时间是抵京“总议员过半数后”才相机确定的。周国衡对4月4日确定的4月8日这个召开国会的时间无从知晓,也就不难理解了。

《言治》出刊前已广而告之。《言治》创刊号载:“本杂志自预告出版以来,叠荷海内外同志,函电频颁。”1913年3月首版的《蒙古及蒙古人》第1卷附北洋法政学会启事《政学界之宝笈〈言治〉》,称《言治》将于“阳历四月一日”出刊,同具预告性质。黎渊于1913年3月在《蒙古及蒙古人·序》中也已获悉“定期刊行《言治》杂志,以阐明法政精旨”。可见,《言治》创刊日期早经确定。而郁嶷、李大钊率50名编辑部成员紧锣密鼓、焚膏继晷,也是可以想见的。《言治》创刊时间仍应以4月1日为准。

五、李大钊早年在津习武

清宣统三年(1911),形意拳拳师刘殿琛在位于天津的北洋法政学堂担任武术教习,传授形意拳术。

刘殿琛字文华,直隶深州人,形意拳家刘奇兰之子,“技得自家传,而参以近世体操法之方式,开来继往,推陈出新,洵近今技击界之泰斗也”。其于清末民初大力推广形意拳,倡导武术强国思想,后于1920年著《形意拳术抉微》(有中国书店1984年影印版),其自序云:“清之季年,在津任‘法政学校武术教员,民国初年复任京师清华学校教员。当时,津门之武士会、京师之尚武学社,皆推余为总教习。”

1911年至1913年任北洋法政学堂监督、北洋法政学校校长的张恩绶,也是深州人。其在《形意拳术抉微·序》中称:“清宣统三年,余任‘北洋法政学校教职时,‘法校注重体育,议添技击一门,以振作精神。余荐刘君担任教授。全校生徒翕然从之,课余练习,未或稍懈。吾国拳术之施于学校,殆以此为嚆矢。”

已知该学堂当时还有一位武术教习,即形意拳大师李存义(亦为深州人)。《白坚武日记》1930年3月22日忆及:“余在‘北洋法校为学生时,李存义曾在校任形意拳教习,诚朴敦厚,虽粗人也,有足多者。后在天津开河北武士会,生徒从之,学者甚多云。”白坚武(号惺亚、见五)为李大钊在津同学,1907年起在北洋法政学堂“专门豫科德文班”就读,1913年毕业于法律本科。

北洋法政学堂推行武术课,堪称清末全国学堂课程设置的一大突破。其时,李大钊正在该校正科的政治经济科就读,也应在刘殿琛、李存义指导下练习过形意拳等拳法。这在李大钊研究著述中迄今未见提及。

形意拳讲究形松意紧,不拘泥成法,即“象其形、取其意,心意诚于中、肢体形于外”。技击理论讲求“六方之妙”:工(巧妙)、顺(自然)、勇(果断)、疾(快速突然)、狠(不容情)、真(使敌难于逃脱)。战术思想主张“乘其无备而攻之,出其不意而击之”,“有意莫带形,带形必不赢”。攻防技术提倡近打快攻,抢占有利位置,处处可发,“远了便上手、近了便加肘,远了用脚踢、近了便加膝”。如做到“拳无拳、意无意、无意之中是真意”,方算上乘功夫。由于实用性强,北洋法政学堂师生遂“翕然从之”。

张恩绶还聘杜之堂为中华武士会整理拳谱拳论,如编辑李存义口述的《形意五行连环拳谱合璧》。杜之堂(号显阁),广宗县人,1910年任北洋法政学堂教员,1913年任北洋法政学校职员。

张恩绶又载,民初“民气勃腾,尚武之风,应时而起。余与刘君及二三同志,首创武士会于津门。同时,京师有尚武学社之组织。京津各校闻风兴起,争延教师,相与联系。拳术之订为体育专科,至是为各校所共认”。1912年6月5日《大公报》载《中华武士会公启》:“今同人创设此会,募集击技名手,广设传习所,以求普及,期我国民自兹以往,变文弱之风而成坚强之习,以负我民国前途之重任。”把江湖拳师引进校园,把武艺纳入学校教育体系,张恩绶等以北洋法政学堂为阵地,“发展中国固有武术,振起国民尚武精神”,功不可没。

在津接受尚武图强理念,促进李大钊形成体育强国思想。关于李大钊的体育观,可参考张淑贤《论李大钊的体育思想》、陈晴著《清末民初新式体育的传入与嬗变》等载。

(责编 五一)endprint