走出奥斯威辛,“羞愧的幸存者”记录了什么?

2016-05-03翁佳姸

翁佳姸

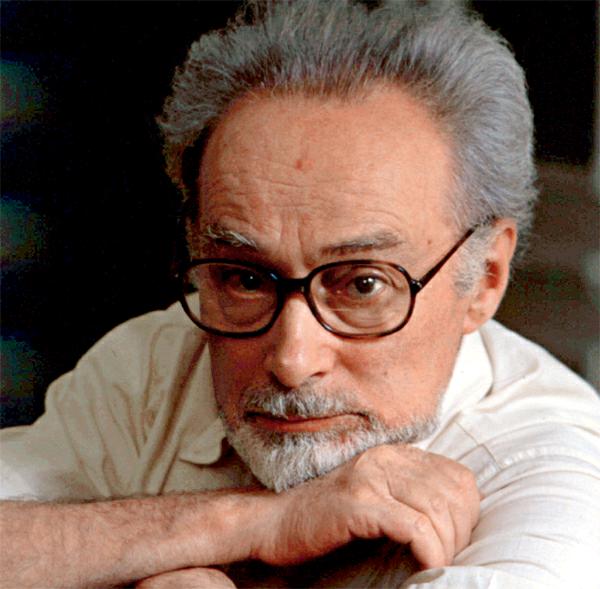

作为走出奥斯威辛的幸存者,意大利作家普里莫·莱维始终无法停止写作,他的写作内容从来没有离开过奥斯威辛,他写下的是一位“羞愧的幸存者”对于人性的思辨

奥斯威辛的某个傍晚,劳役刚刚结束,灯塔上的探照灯照亮了绞刑架。

精疲力尽的犹太人麻木地立正脱帽,列队观看一当众绞刑。受刑人在某种程度上是个起义者,参与了炸掉一座焚尸炉的“叛乱”。被绞死前,他激昂地大喊:“难友们,我是最后一名了!”

四下毫无反应。一片弓着身子的灰色条纹睡衣“耷拉着脑袋站在那里”。

普里莫·莱维也在观看绞刑的列队中,“什么也没有发生。没有造反的举动,没有挑衅的言语,连一种审判的目光都没有。”随着德国人的命令,脱帽,列队,离开。

1947年,从奥斯威辛活着返回家乡两年后,莱维把这些人性体验写进了他的第一本书《这是不是个人》。在此后的35年生命里,他又写下了《再度觉醒》《元素周期表》《被淹没和被拯救的》以及大量诗歌散文——他的写作内容从来没有离开过奥斯威辛。但与其它写奥斯威辛的作者不同的是,大屠杀的惨状和焚尸炉的恐怖从来没有在莱维笔下直接出现过,人性的罪与罚才是他议论的重心。

2016年3月,在莱维去世30年、奥斯威辛过去70年后,《这是不是个人》被重新翻译进入中文世界。本书译者、北京外国语大学意大利语教授沈萼梅认为:“它不光是见证,它投射出作者在这样的环境里对人、对人性冷静深刻的思考。”

这是不是个人

1919年,莱维出生在意大利都灵的一个犹太家庭,反法西斯战争爆发时,他的身份是都灵大学的化学博士。出于一种“鲁莽“的热情,他和朋友们成立了一支武器匮乏、鱼龙混杂的野鸡游击队,并被轻易发现了藏身之所——1943年底,24岁的莱维被法西斯保安队逮捕了。

为了求生,他隐瞒游击队员身份,被作为犹太人送往集中营——奥斯威辛,当知道这个目的地时,他甚至颇感欣慰,“这是一个毫无意义的名字,不过,它总该是这个地球上的某个地方吧。”

老弱妇孺很快被送进了毒气室。剩下的人还来不及搞清楚自己的家人朋友去了哪里,就被剃了光头、没收所有个人物品,包括姓名。莱维的胳膊上被刺上编号174517。在沈萼梅看来,这是集中营毁灭人的原因:“剥夺掉名字,就是把你曾经有过的一切都剥夺掉了。在没有杀死你以前,先把你的灵魂折磨到零。”

莱维发现集中营“毫无意义的暴力”时刻消耗着人们的灵魂:呵斥、殴打和辱骂常常来自被选拔出来的犹太队长、寝室长。集中营法令规定:“你吃你的面包,如果你能够,就吃你身边人的面包”,莱维惊愕地发现丛林法则竟然成了人类生存法则——在睡觉的时候,他甚至得把饭盒和衬衫藏进枕头里。不合脚的鞋会致人于死地,感染往往从脚上的小伤口开始,因此趁乱调换走难友的好鞋也是每天的功课。所有人都想喝到桶底稍微浓稠的菜汤,所有人都想在生存竞争中最后一个被淘汰。

在奥斯威辛经历了11个月后,莱维回到了都灵,他仍然从事工业化学的研究工作,在上班的通勤列车上写成了第一本书《这是不是个人》,记录集中营中犹太人的遭遇、状态和变化。在译者沈萼梅看来,“这是不是个人”有三重含义:“受害人被这样折磨,这还是个人吗?能把人折磨成这样的人,还算是人吗?那些设法苟活的下来的人,还是不是人了?”

“纳粹你胜利了”

“当一切文明的上层建筑被取消时,人从根本上来说是野蛮的、自私的、愚蠢的。”在《这是不是个人》中,莱维痛心地写道。

文学评论家詹姆斯·伍德认为“莱维作品的卓越之处在于他非凡的叙事能力”,许多作家选择诗歌表达个人感官体验(如保罗·策兰的《死亡赋格》),或者用大量确凿的信息从分析报道、人类学视角重现这段经历(如维克多·弗兰克的《活出生命的意义》),大多数集中营幸存作家并不重视人性故事的讲述,因此莱维的视角更显得独树一帜。

在看完起义者被当众绞死以后,莱维看到站在绞刑架下的党卫军“以麻木不仁的目光看着我们通过”,“德国人把事情办完了,办得相当好。俄国人可以来了:他们发现的将只是已被制服的我们,已毫无生命力的我们,如今只配束手无策地等待死亡来临。”他写道:“纳粹你胜利了,你真的胜利了。”

一个在集中营存活四年的中年男子为了能被分派到刷锅的轻松任务,毫不犹豫地让人鞭笞与自己合谋在厨房偷东西的难友,以便向寝室长邀功。一个会讲四国语言、“具备高贵教养”的年轻人竭尽全部聪明来讨好战俘。一个将死的人没有拿到应有的份饭,“卑微地坚持还要一份,当他领到双份的饭菜后,就平静地走到铺位吃起来。”侥幸逃脱的全然不顾将被送进毒气室的同伴,在铺位上大声祈祷,感谢上帝没让自己被淘汰。莱维毫不掩饰对这些人性恶的不满:“如果我是上帝,我会把他的祈祷啐回人间。”

1944年的奥斯威辛,编号小于150000的,活下来的不过几百人。除了有特殊专长的医生、裁缝、鞋匠、厨师、乐师外,还有讨人喜欢的年轻有魅力的同性恋者,其他的就是盘踞在队长职位上的“特别残忍、凶狠又没有人性”的人。执行指令、只吃配给的份饭、遵守纪律的人常常活不过三个月。

在北京外国语大学外国文学研究所研究员王炎看来,莱维所说的“纳粹胜利了”在于纳粹对人性的转化:“人不再是人,人没有了人性,而且受害者成功地吸纳了施害者的逻辑。”因此,莱维说:“纳粹胜利了,你改造了你的囚徒,你使他们变得像你一样低劣。”

对于幸存,耿耿于怀

莱维本人在后半生也没有摆脱这种幸存者的羞愧。

奥斯威辛解放前夜,莱维得了猩红热,被德国人抛弃在没有水电的棚屋,任其与一群伤寒、白喉、痢疾等传染病人躺在一起自生自灭。莱维和同屋病友设法寻找食物、生火取暖。其他传染病人挤在门口,也想进来分一杯羹,但是他们堵住了门。在书里,莱维解释道:“他们倘若与我们混居,难免会给我们带来极其危险的后果,在那样的条件下患上白喉,比从四层楼纵身跳下还容易死。”

他给其他病人送去了菜汤并设法照顾他们。从此整个痢疾病房里的人“日日夜夜都呼唤着我的名字,用的是欧洲所有语言的各种变化腔调”,他写道:“伴随着难以听懂的祈祷,令我无法躲避。我感觉自己快要哭了,我真想诅咒他们。”

他终生对自己的幸存耿耿于怀,奥斯威辛的经历让他无法停止写作。在许多作品里,他反复提到这些事——为什么最后十天没有帮助自己病室以外的人?为什么在集中营里跟朋友发现水源后藏起来不跟难友分享?尽管在书里他写得轻描淡写,但在接受采访时,他重复说了几十遍。在《元素周期表》里,他如此记述:“事隔三十年,我很难说清楚,1944年11月那个有我名字、号码是174517的是个什么样的人。”他有时会提到一种更大的羞耻,“耻于生而为人,正是人类发明了集中营。”

莱维的作品在世界范围内独树一帜且影响巨大。2015年美国出版社重新翻译、修订、出版《莱维全集》,这成了西方出版史上的重要事件,《洛杉矶书评》指出莱维探讨的是“在一个每种细节都被设计来将人类变成行尸走肉的环境里,一个人如何才能维持自己的人性。”

对于《这是不是个人》,西方评论界则为它写下了这样的评语:“有关集中营虐待、屠杀犹太人的所有文艺作品里,这本书是最好的。”

1987年4月11日,莱维从都灵的家里跳楼自杀。同为集中营幸存者、获诺贝尔和平奖的美国作家埃利·维瑟尔这样评论道:“普里莫·莱维在40年后死于奥斯威辛。”