事件参照点关系模型视角下现代汉语中动句研究

2016-04-29蔡满园

蔡满园

摘要:在事件参照点关系模型框架下探讨现代汉语中动句,我们发现,现代汉语中动句的形成是人们对事件进行概念化过程中参照点选择的结果,反映了动态概念化过程中不同的心理通达路径。在此基础上,我们对现代汉语中动句研究过程中存在的一些分歧进行了探讨。

关键词:事件参照点关系模型;中动句;概念化

一、引言

自从宋国明(1994)把与英语中动句“The ear drives fast”对应的汉语表达式“这辆车开起来很快”称作汉语中动句之后,围绕汉语中动句问题,学者们进行了大量的研究,同时也产生了不小的分歧。总体说来,大致有以下几种观点:第一、认为“起来”句是汉语中动句,如纪小凌(1995)、何文忠(2005:9-14)、余光武,司惠文(2008:69-78)等。第二、有学者(如Cheng&Huang,1994)把假被动结果句看作汉语中动句,如“气球吹破了”。而Wu(2008)认为“气球吹破了”不是中动句而是话题句,因为可以插入施事(如:气球张三吹破了),而把不能插入施事的“李四下放到了四川”看作汉语中动句。第三、有学者(如白瑞雪,2003;转引自王国栓,2013:29-35)把受事主语句看作汉语中动句,如“《诗经》念过了”。第四、有学者(如:詹人凤,1997:248;古川裕,2005:22-32;何元建,2010:11-19等)把难易句看作汉语中动句,如“这本书好/难读”。

可见,对于现代汉语中动句的句法和语义特征等问题,学者们还存在着不小的分歧。本文将在事件参照点关系模型框架下,探讨现代汉语中动句的形成动因,并尝试对上述问题做进一步的探讨。

二、事件参照点关系模型

我们在认知参照点理论和典型事件模型的基础上,尝试建构基于参照点关系的事件认知处理与加工模型,我们称之为“事件参照点关系模型”(另文已详述)。该模型用于阐释人们对事件进行动态概念化过程中的心理运作过程,这一过程是对概念成分进行动态提取的过程,是一种基于参照点关系的有序列性的心理通达路径。不同的心理通达路径投射向句法层面,形成了不同的句法结构形式。

该模型的运作原理是:对于一次简单的事件概念化过程而言,我们的心理通达路径通常遵循事件参照点关系,当概念化主体感知到某一概念,将其做为心理路径的起点之时,该起点便成为了心理提取过程的参照点,接下来的心理通达路径便受参照点关系的制约,即:心理提取过程会导向参照点所辖领地内的另一概念,我们称之为目标概念,在参照点关系、事件的过程性和规约性概念化方式三者合力的共同作用下,我们的心理提取过程依次为“参照点-过程-目标”,形成一条心理通达路径。该心理路径投射向句法层面,形成了现代汉语不同的句子结构形式。

三、事件参照点关系模型框架下现代汉语中动句的形成动因

由于中动结构自身的独特性,在跨语言的中动结构比较研宄中,不同语言之间并没有非常一致的中动结构句法形式,有的只是普遍的中动语义,不存在一对一的中动结构构式fCondoravdi,1989:18 301。A&S(2006)也认为,对中间结构的描述是部分句法的和部分语义的,认为它是句法的,因为它涉及到动词外论元(即隐含施事)的句法投射和内论元的语法功能的变化;认为这一过程是语义的,是因为它关系到中间动词的状态特征和整个句子表达的通指特性。因此,我们对现代汉语中动结构的考察和分析也是从两方面人手,即坚持语义特征和形式特征相结合的原则,本着狭义中动句的思路来开展研究。

在前人研究的基础上,通过我们的进一步考察,我们认为,现代汉语中动句表示概念化者从受事的角度出发,强调概念化者对受事与动作之间互动关系的某种相对恒定的特性的看法或主观评价,也可以表示这种关系的可能性或难易度等。这包括三层意思:

①从受事的角度出发来看待受事与动作之间的关系,而施事常常处于隐含状态;

②受事在与动作之间互动关系中呈现出某种特征或属性,因而句中状语在语意指向上常常指向动作,而不是其他成分;

③强调概念化者对受事与动作之间关系的主观性评价,是否可以、好与不好以及难易度等。

这与蔡淑美、张新华(2015:196-210)的考察大体上是一样的。蔡文在语言类型学视野下,通过跨语言的考察,在与古希腊、古拉丁语中动概念相比较的基础上,认为现代意义的中动句更关注主语所代表事物自身的属性与其所受到的外力因素之间的某种关系,更强调由于主语所代表的事物的内在属性而受到外力操纵并在该外力作用过程中表现出某种特征。

在此基础上,蔡文根据主语所代表事物的性质的展现程度与展现方式的不同,认为中动句中主语特征展现最不充分的是“能/可”句,展现最为充分的是“起来”句,它们构成了一个连续统:

“能/可”句/“值得”句<难易句/“耐/经”旬<“起来”句

其中,“起来”句位于连续统的最右端,表示主语所代表的事物在外力的作用下展现出来的特征最为充分。而“能/可”句位于连续统的最左端,表示主语所代表的事物因其内在的属性而允许外力对其施加某种作用,但这种外力的作用只是一种潜能,并没有实际执行,因而不能具体展现事物的某种性质,所以句中也就没有AP来修饰。

蔡文的考察很有道理,阐释了不同形式的中动句的句法和语义特征,对中动句也有较强的解释力。但我们的视角稍有不同,蔡文认为AP是“事物的性质”,在不同形式的中动句中所展现的程度是不同的;而我们认为,AP所表示的某种属性是概念化者主观上认定的受事与动作互动过程中表现出来的,因而是具有主观性的评价成分。而“能/可”句、难易句等是对受事与动作互动关系可能性或难易性的主观性的评价。因而,我们认为,中动句更强调概念化者的主观性的评价。

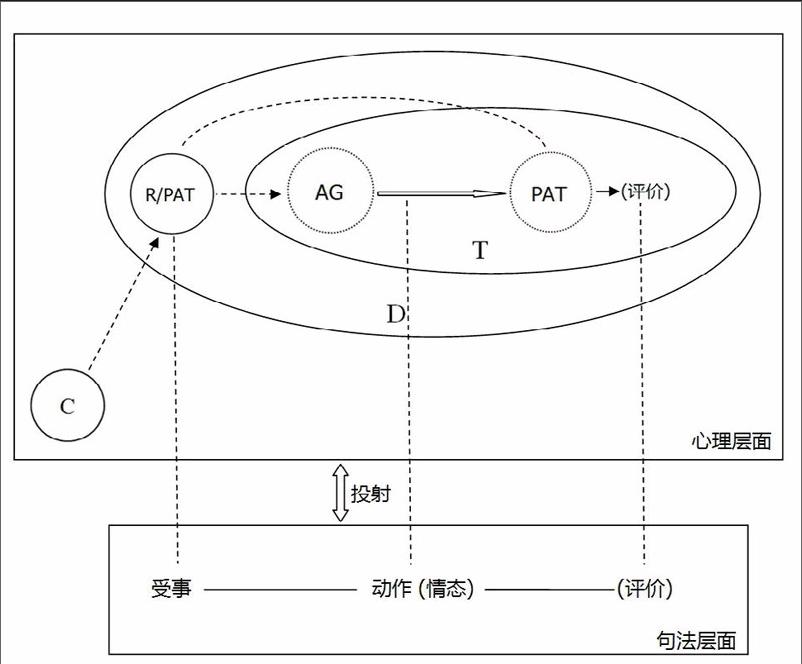

我们以蔡文所说的主语所代表事物的特征表现最为充分的“起来”句为例,来考察中动句的形成过程。我们用下图来表示:

在上图中,C为概念化主体,R为参照点,T为目标,D为领地,AG为施事,PAT为受事,虚线箭头表示知觉关系,双线箭头表示能量传递时的互动关系。上面方框表示心理层面的心理运作过程,下面方框表示句法层面的线性顺序,空心双向箭头表示投射关系,即从心理层面向句法层面的投射。虚线表示对应,虚直线表示心理层面的概念与句法结构中的成分相对应,虚曲线表示受事(PAT)与参照点(R)的对应或重合,虚线圆AG表示施事处于背景地位,虚线圆PAT表示受事与参照点(R)的重合。

上图表示,在典型事件中,当概念化主体欲从受事的视角来看待受事与动作之间存在的某种特性,着重表述受事与动作之间这种特性的可能性或难易性等主观性的认定或评价,这时,概念化主体往往以受事作为概念化过程中心理提取路径的起点,在事件参照点关系模型的作用下,该起点充当了参照点的功能,将心理通达路径导向领地内的目标概念(对受事在与动作互动过程中表现出的某种属性的主观性评价),在事件的过程性和现代汉语规约性概念化方式的共同作用下,心理提取过程依次为“受事-动作(情态)-(评价)”,投射至句法层面,便形成了现代汉语中动句。

“能/可”句、难易句等与“起来”句不同的是,这种主观性的评价是与动作一起构成的,如“这辆破车还能骑”中的“能骑”,“这个门容易打开”中的“容易打开”,这样的主观性的评价,构成了参照点所指向的目标概念成分。对此,我们不再赘述。

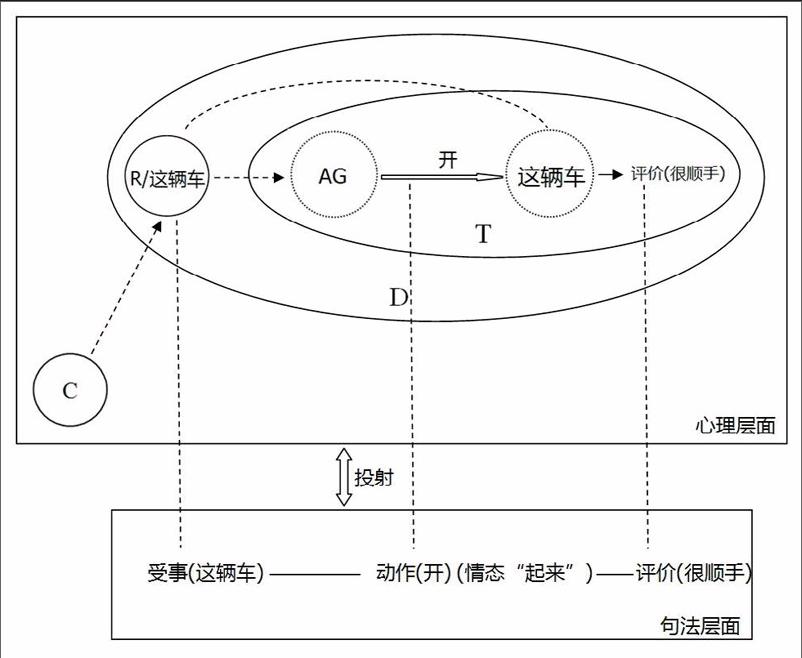

现在,我们以“这辆车开起来很顺手”为例,在事件参照点关系模型框架下,探讨其形成过程。

在事件“(某人)开这辆车,开起来很顺手”中,概念化者主观上不愿陈述客观事件,而是要对受事“这辆车”进行主观上的评价,认为受事“这辆车”具有某种属性,以致于对于泛指的人来说,“开”起来都会“顺手”,突出了概念化者以受事为视角对可能发生的事件进行了主观性的评价。我们用下图来表示。

从上图我们可以看到,在对事件“(某人)开这辆车,开起来很顺手”进行概念化的过程中,概念化者欲以受事为视角对事件进行主观上的评价时,便以受事为概念化的起点,在事件参照点关系模型的作用下,概念化的起点“这辆车”成为了心理提取路径的起点并充当参照点的功能,一方面将心理路径导向领地内的目标概念(对受事与动作互动过程中表现出的某种特征的评价),另一方面在事件的过程性和规约性概念化方式的共同作用下,形成了这样一个心理提取过程:“受事-动作-评价”,该心理通达路径投射向句法层面,形成了“受事(这辆车)-动作(开)+情态(起来)-评价(很顺手)”的句法形式(关于“起来”表隋态,参见吴洁敏,1984:27-38等;情态进入句法层面,认知语法视为“入场”,因本文考察重点不同,对此暂不做深入分析),即现代汉语中的中动句。

四、事件参照点关系模型视角下现代汉语中动句语义特征分析

在事件参照点关系模型下来考察现代汉语中动句,结合我们对所搜集到的语料的进一步分析,我们发现,从语义上看,典型的现代汉语中动句具有以下两个最基本的语义特征。

一是非事件性,即概念化者不是对事件进行客观表述,而是表示概念化者从受事的视角出发,对受事与动作之间互动关系的主观性的评价。这种主观性的评价包括两个类型:①对受事在与动作互动关系中表现出的某种属性的主观性的认定;②对受事与动作互动关系的可能性或难易性的主观性评价。对于一个事件(或潜在发生的事件)而言,概念化者如何进行概念化,这取决于多方面的因素,从主观性角度来说,概念化者不想表述事件的发生、发展和结果,而是要从受事的角度着手,着重表述受事与动作之间关系的可能性或难易性等问题,因此,事件的动态性被弱化,突显了非事件性特征。而不少学者所提到的可能性、难易性、情态性等都包括在了广义的非事件性特征之中。比如,当我们说“这个问题可以解决”时,我们并没有描述任何一个正在“解决”“问题”的事件,而是指“这个问题”与动作“解决”之间有潜在可能的互动关系,而概念化者正是对这种互动关系可能性的主观性评价,因而也具有非事件性。非事件性特征是中动结构区别于受事主语句的重要特征(关于受事主语句,我们另文再议)。二是泛指性。泛指性特征也是现代汉语中动句区别于受事主语句的重要特征。在中动结构中,动作并非由某个特定的施事来完成,可以指称泛指性的人。“泛指”是相对于“特指”或“定指”而言的。一方面,动作的施事在句法上隐含,因而具有泛指性,不是具体的某一个人或某一些人;另一方面,受事与动作互动中存在的某种属性也不是针对具体的哪一次的体验,而是在泛指情况下的一般体验。A&S(2006)也认为,中动结构表达的是一种表泛指的情态性。当然,我们所说的“泛指”并非“泛”到毫无边际,而是与受事和动作互动关系范围内的“泛指”,是在一定认知域内,与所表述内容有语义相关性前提下的“泛指”。这是因为,概念化者从受事的角度出发,强调的是受事与动作之间关系的某种特性,这种特性对于泛指的情况下均如此,而且对于泛指的施事均是适用的,因而无须突显施事,施事不出现,有利于动态性弱化的语义意图(徐盛桓,2002:436-443)。非事件性和泛指性是相互关联、相辅相成的。非事件性并不强调某一个具体事件,使得受事与动作之间关系的某种属性适合于某一类事件,因而无法确定具体的施事,因而具有泛指的特征;另一方面,泛指性强调的也不是某一具体的施事的行为,也不是某一特定的事件,这也加强了非事件性的特征。从句法表现上来看,非事件性特征要求在句法表现上使用一般现在时,泛指性特征要求施事隐含,这也符合中动结构的一般特征。

从以下例句中,我们更容易理清中动句的语义特征:

①这辆车开起来很顺手。

②这本书看起来很厚。

③这辆车他开起来很顺手。

“这辆车开起来很顺手”,是指因为“这辆车”本身具有了一定的属性(如质量好、车况好或性能好等),因而使得对于“开”“这辆车”的泛指性的人来说,“开”的过程都具有“顺手”的特征,而不是针对某一个人才“开”得顺手,因而,表现出了施事泛指性的特征。另一方面,“顺手”是对于动作“开”来说的,没有动作“开”,就无所谓“顺手”与否,因而,我们可以理解为“这辆车”具有了某种性质“致使”人们开起来“很顺手”;再次,该句表现的并非是在某一次具体的事件中,“这辆车”才“顺手”的,而是强调“这辆车”与动作“开”之间在语义关系上,使得“开”具有了“顺手”的特征,表现出了很强的非事件性。而且,概念化者从受事“这辆车”的视角来看待泛指性的事件,主观上认为受事“这辆车”与动作“开”之间的互动关系中表现出了“顺手”的特征。

“这本书看起来很厚”则是指,这本书本身具有“厚”的固有属性,该属性只不过是通过动作“看”来呈现了出来,如果不“看”,该书的属性依然存在,因而AP“厚”的语义指向受事,而不是动作。因而不是我们所说的狭义“中动句”。

“这辆车他开起来很顺手”,则表达由于“这辆车”本身属性以外的原因(如“他”的驾驶技术或驾驶习惯等因素)而导致“开起来很顺手”,“这辆车”并非必然“致使”“他开起来很顺手”,也许是因为“他”的驾驶技术高的原因,换作别人,“开起来”就不一定“顺手”。换句话说,并非对于任何“开”的施事来说,“这辆车”都具有这种性质。因而也不是我们所说的狭义“中动句”。

基于以上分析,我们认为,现代汉语中动句在句法表现上有以下几种形式(P代表受事,v代表动作,AP代表修饰语,AUX代表情态动词):

(a)P+V起来+AP

(b)P+AP(难/好/容易)+v

(c)P+Aux(能/可以)+V

如下面一组例句:

④这辆车开起来很顺手。

⑤这个问题难解决。

⑥这辆破车还能骑。

符合这些条件的结构才是我们所说的狭义中动句(对于上文中提到的蔡淑美等所说的“值得”句实际上和第三类是一样的,“耐/经”句和第二类是一样的,这里不再详述)。对于有些情况下形式上与上面所述相似,但语义相差甚远的情况,如“他跑起来很快”虽然形式上与第一类很相似,但其句法主语“他”是动作的施事,而非受事,因而也不属于中动句。

需要说明的是,对于第一类,根据余光武、司惠文(2008:69-78)的考察,并非所有带有“起来”的句子都是中动句。先看一组例句:

⑦这本书读起来很动人。

⑧这本书读起来很轻松。

⑨这本书读起来很容易。

句A中AP语义指向句子主语NP,句B中AP语义指向动作的隐含施事,句c中AP语义指向动作v。余文通过大量的考察后认为,只有句c才是中动结构。这和我们的观察是一致的,本文所指的中动结构“起来”句,也仅指AP语义指向动作v的结构。

通过进一步观察,我们发现,对于以上三种类型的中动结构,AP的语义指向均指向动作v,即表示P在与动作v的互动关系过程中具有AP的属性,这种属性来自于概念化者对这种关系的主观评价,通常表现为v起来AP,容易(或难)v,或者能不能v。

以上探讨的是典型情况,从原型范畴理论角度来看,以上这些语义特征属于现代汉语中动结构的典型成员。除了典型成员以外,范畴内也有非典型情况。如:王煜匀(2005:311-330)通过研究发现,像“昨天,这辆车开起来很顺”这样的句子,具有事件性。王的观察是仔细的,他发现了不具有事件性的句子“这辆车开起来很顺”在用时间状语修饰时,“表示过去的事件”,显现了事件性。王文考察的目的是为了说明该结构不是中动句。但我们认为,引入原型范畴理论能较好地解决这一问题。原型范畴理论认为,范畴内部成员之间的地位是不平等的,它们并非都具有范畴的所有特性,有些成员具有典型特征,被称为典型成员,处于范畴边缘地位的成员仅具有范畴的部分特征。非事件性是现代汉语中动结构的典型特征之一,在范畴内部,大部分成员具有这一特性,但处于边缘地位的成员如“昨天,这辆车开起来很顺”这样的句子,其特征虽然与典型特征不符合,但我们仍然将其看作是中动结构范畴内的成员,只是在语义上对典型特征有一定的偏离。在跨语言研究中,其他语言也有类似情况,如Fagan(1992)就指出法语中也存在事件性中动结构。而且,在事件参照点关系模型框架下来探讨该例句,我们发现,该句话同样表示概念化者从受事“这辆车”的角度出发,强调概念化者对受事“这辆车”与动作“开”之间互动关系的某种相对恒定的特性的主观评价,句中AP“很顺”也是在受事与动作互动关系中呈现出来的,在语义上也指向动作v,该句同样强调概念化者的一种主观性评价。因此,符合我们所说的现代汉语中动句的形成过程。因此,我们认为,该句是非典型的现代汉语中动句。

对于前面提到的学者们对于现代汉语中动句概念界定中存在的一些分歧,如何在我们的视角下得到较为合理的解释?

对于“气球吹破了”、“李四下放到了四川”和“《诗经》念过了”均表示受事在动作的作用下发生了状态等的变化,并没有呈现出受事与动作之间关系的某种特性,也并未表示概念化者的主观性评价,因此,这三类均不属于我们所说的狭义中动句,而是受事主语句。而对于第一类“起来”句,并不是所有“起来”句都是中动句,只有符合一定条件的“起来”句才是现代汉语中动句。同样,对于难易句,也并不是所有难易句都是现代汉语中动句,只有符合我们所说的狭义中动句特征的难易句才是现代汉语中动句。

五、结语

我们在事件参照点关系模型框架下探讨了现代汉语中动句的形成动因。通过研究,我们发现,当概念化主体欲从受事的角度出发,着重表述对受事与动作之间关系的某种相对恒定的特性的主观性评价,或对这种关系的可能性或难易性等进行主观性的认定或评价时,往往以受事作为概念化过程中心理提取路径的起点。在事件参照点关系模型的作用下,该起点充当了心理提取过程的参照点,并心理通达路径依次为“受事-(情态)动作(情态)-(评价)”,投射至句法层面,便形成了现代汉语中动句。在此基础上,我们探讨了现代汉语中动句研究过程中存在一些分歧,并尝试进行了较为合理的解释。

(作者单位:河南大学外国语学院信阳师范学院外国语学院)