古典的表征

2016-04-26

顾默修,影像艺术家,旅法多年,目前工作生活于上海,业余爱好收藏。

毕减索者,盖毕加索创作后期由繁而简,由绚烂而至平淡之意。人生由做加法,而至做减法,赏石亦是如此。

在上一期文章中,我们梳理了古典赏石的几种样式,在这一期中,我们来谈一谈古典赏石的表征。

表征的范畴

今天,在赏石界,提到“瘦、皱、漏、透”这四字真言,可谓无人不知,无人不晓,对于每一个玩石头的人来说,这四字真言都是必经的洗礼。但是,当我们提到“瘦皱漏透”的时候,我们知不知道,我们到底在谈论什么,我们谈论的是赏石艺术的哪一个范畴。就像我们在提到凌云、起云、越云、锁云的时候,我们实际上是在谈论赏石的样式。那么瘦皱漏透,到底属于赏石艺术的哪个范畴呢?

这里我们要引入一个艺术理论中的概念:表征。所谓表征(Representation),字面上的意思,就是指事物表现出的特征。又称心理表征或知识表征,指信息或知识在心理活动中的表现和记载的方式,它也是认知心理学的核心概念之一。表征是外部事物在心理活动中的内部再现,因此,它一方面反映客观事物,代表客观事物,另一方面又是心理活动进一步加工的对象。表征有不同的方式,可以是具体形象的,也可以是语词的或要领的。

从现存的相关文献中我们可以看出,对赏石的表征做出描述和提析的赏石大家有很多,其中最为人所称道的是苏轼和米芾,关于他们两人对赏石表征所概括的不同,六百多年之后的郑燮曾经做过一个有趣的对比:

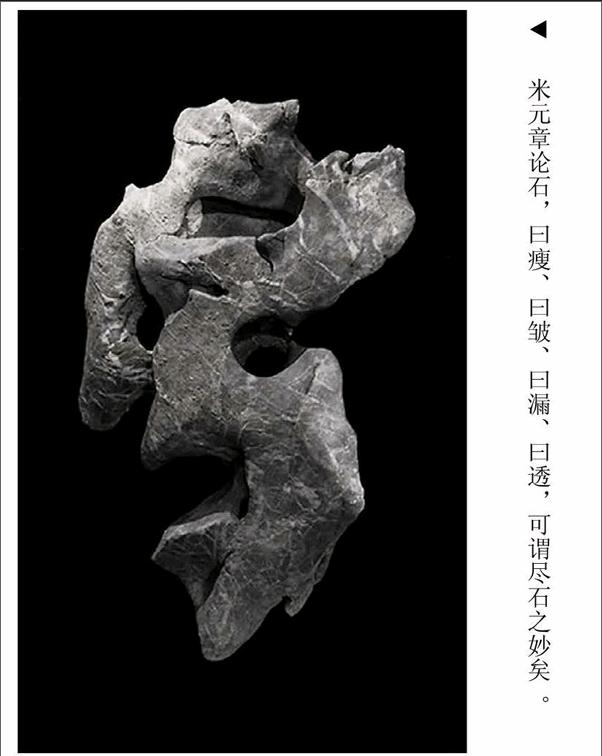

“米元章论石,曰瘦、曰皱、曰漏、曰透,可谓尽石之妙矣 。东坡又曰:‘石文而丑 。一‘丑字则石之千态万状,皆从此出。”

与瘦皱漏透相对的,是苏东坡提出的“文而丑”(此话题同样有趣,限于篇幅,另文讨论)。这两种提法,都属于赏石的表征这一范畴,是同一层次的问题。也是因为这一点,两者才具有对话的可能性,这也是郑板桥在几百年之后,将它们并置讨论的原因。

对话的迷思

一直以来,在赏石界,有这样一种说法,那就是,古人评鉴赏石,有“瘦、皱、漏、透”,我们今人,则有“质、色、形、纹”,似乎俨然与古人分庭抗礼。其实,稍加分析,便知道这两个提法并不在同一层面上,瘦皱漏透,谈的是古典赏石的表征,而质色形纹,则是罗列了赏石的物理质性。这两个话题,根本不在同一个层面上,如果一定要凑在一起,至少也要说清楚,到底是什么质什么色什么形什么纹,才算是对今天的赏石有一个交代。换句话说,质色形纹,是一个非常中性的陈述,质地,有好有坏,好要好到什么地步,到底什么样的好质地,才算是公认的好的质地;不好的质地,要达到赏石的标准,最低的底线又在哪里。又或者说,什么样的纹理,什么样的色彩,什么样的形状,才算是我们应该追求的标杆,而这些话题并没有说清楚。

质色形纹罗列出了赏石的四种物理质性。它就像一个平台,为我们交流和讨论赏石提供了一个谈话的基础,提供了一种对话的可能,它使得我们对赏石的讨论,能够基于一个共同的层面,使我们的话题规范和约束在质地、色彩、形状、纹理四个范畴之内,让我们可以在共同的认知基础上进行交流,这样的讨论,才成为讨论。

那么接下来很自然的一个问题就是,为什么古人不从这四个方面来讨论赏石艺术?瘦皱漏透,似乎全都是从形态的特点上来讨论赏石的,那么是不是其他三个方面就不重要了,或者说其他三个方面就不需要讨论了?这里面有一个关键性的问题,我们在上一期提到过,赏石行为在古代属于精英的文化范畴,只有文人士大夫阶层,才会赏玩石头,才会把赏石艺术作为可讨论的话题。这种文化为中国文人士大夫阶层所专有,普通民众是不会介入这个话题的,并不像今天,是全民赏石的时代。换句话说,赏石的标准要符合中国精英文化的标准,要符合中国文人的审美趣味。那么,问题就来了,对于中国的文人士大夫阶层这样的文化精英而言,色彩并非是一个不需讨论的问题,而是,在谈论赏石艺术之前就已经心照不宣了,是一个先期解决的“前问题”。那就是,色彩在这个领域里,几乎全都是黑白灰三色,也就是色彩学里的消色(achromatic colours),按照色彩学的理论,消色和任何色彩搭配在一起,都显得和谐协调。形状和纹理也是同样的道理,形状,以自然拙朴为上;纹理,则是以朴素无文为美。这些都是“前问题”,即话题开始之前就已解决,不须再谈的问题。

偶寄的闲情

瘦皱漏透,虽然已经成为人们耳熟能详的四字真言,但从文献中观察,这四个字开始连用,是非常晚近的事,至少不会早于十七世纪。虽然米芾在《画史》中提到了这些条目,但它们都是单独存在的,米元章本人从来没有将这四者合并连用过。此外,这四个字常常会简化成三个,有的时候缺少“皱”,有的时候缺少“漏”,而且,“皱”时常被“皴”这个字所替代。

迄今为止,对这些概念做出最具影响力的解释的著作是李渔的《闲情偶寄》,这部著作把中国人生活的艺术说得有滋有味。其关于生活的理论无论在当时还是以后都产生了深远的影响。1935年,林语堂英文版《吾国与吾民》给该书以极高的评价,认为该书是“中国人生活艺术的指南”。《闲情偶寄》共分词曲、演习、声容、居室、器玩、饮馔、种植、颐养等八部,论及戏曲理论,妆饰打扮、园林建筑、赏石古董、饮食烹调、竹木花卉、养生医疗等诸多方面的问题,内容相当丰富,触及到中国古代生活的许多领域。其中,《居室部》中“山石第五”下“小山”一则,论“透、漏、瘦”最为精彩:

言山石之美者,俱在透、漏、瘦三字。此通于彼,彼通于此,若有道路可行,所谓透也;石上有眼,四面玲珑,所谓漏也;壁立当空,孤峙无倚,所谓瘦也。然透、瘦二字在在宜然,漏则不应太甚。若处处有眼,则似窑内烧成之瓦器,有尺寸限在其中,一隙不容偶闭者矣。塞极而通,偶然一见,始与石性相符。

瘦在壁立当空,孤峙无倚;漏在四面玲珑,毫不窒塞;透在彼此相通,灵气外溢;皱在文理交错,节奏生生。所谓一花一世界,一叶一菩提,观一石而晓有天地,摩一石而知有春秋。这四字真言,便是打开中国赏石表征的秘匙。endprint