鞍旁海绵状血管瘤的CT和MRI诊断

2016-04-26李晓利

李晓利

河南省偃师市人民医院 CT、MRI室

鞍旁海绵状血管瘤的CT和MRI诊断

李晓利

河南省偃师市人民医院 CT、MRI室

目的:探讨鞍旁海绵状血管瘤的CT和MRI影像学特征,以此为临床研究与诊断提供依据。方法:选取2015年3月-2016年3月在我院诊治的19例鞍旁海绵状血管瘤患者,对患者分别实施增强扫描、MRI平扫及CT平扫,对比分析患者影像学特征。结果:患者病变均深入至鞍内,且具有较小的鞍内部分,鞍旁部分较大;鞍旁病变前后径(4.7±0.4)mm,病变横径(6.1±0.3)mm,上下径(4.9±0.5)mm;所选取19例患者经CT平扫,最终结果可知,患者病灶均没有出现钙化、衰变、出血及坏死的状况,呈现出稍高信号或等信号;T1WI扫描以脑灰质信号较多,T2WI扫描表现出极高的信号。结论:鞍旁海绵状血管瘤与垂体瘤和脑膜瘤相似性较高,通过与增强扫描及MRI平扫结果相结合,可有效定性鉴别患者实际病灶,乃是一种安全可靠且又准确的诊断方法,临床应用价值高。

鞍旁海绵状血管瘤;CT;MRI

鞍旁海绵状血管瘤乃是一种位于脑外且呈海绵状的血管瘤,海绵窦部位较为多发,与偶较低的临床发病率。当前,受限于临床对此类病症影像学认识水平,且在检查方面方面受到相应限制,手术实施前,不能较为有效的诊断此类病症,具有较高的误诊率,为临床治疗带来诸多难题与困惑[1]。本次研究通过选取2015年3月-2016年3月在我院诊治的19例鞍旁海绵状血管瘤患者,对其分别实施CT和MRI诊断,对比分析其影像学特征,以此为临床术前定性诊断提供充足且可靠依据。

1.资料与方法

1.1 一般资料

选取2012年3月-2016年3月在我院诊治的19例鞍旁海绵状血管瘤患者,其中男性患者为15例,女为4例,年龄区间为35~60岁平均为(41.4±2.6)岁。经手术病理证实为鞍旁海绵状血管瘤,发病距就诊时间区间为3个月~3年。患者就诊过程中,均存在不同车窗内高度头痛及视力下降状况。眼球突出11例,复视12例,上眼睑下垂4例,视力下降19例,头面部疼痛19例,另有些许患者存有动眼神经麻痹症状。

1.2 检查方法

所选取患者均于术前开展SOMATOM Emotion16 CT平扫,然后开展MRI扫描,方法为:选用Magnetom Essenza 1.5T磁共振扫描仪,另选用头部正交线圈或8通道相控阵列线圈,实施 扫描,另采用T2WI、T1WI及DWI,实施常规性轴位成像。T1WI扫描时,采取自旋回波(SE)序列,设定参数:矩阵大小320× 150,TE设置为21ms,TR设置为2200ms,扫描NEX2次;实施T2WI扫描时,则采用快速自旋回波(PSE)序列,设定参数:矩阵大小383×150,TE设置为105ms,TR设置为4000ms,扫描NEX2次.所选取患者均开展SE序列T2WI、T1WI横断位,以及T1WI矢状位常规扫描操作。完成MRI平扫之后,则开展横断位、矢状及SET1WI冠状扫描。

2.结果

2.1 病变情况

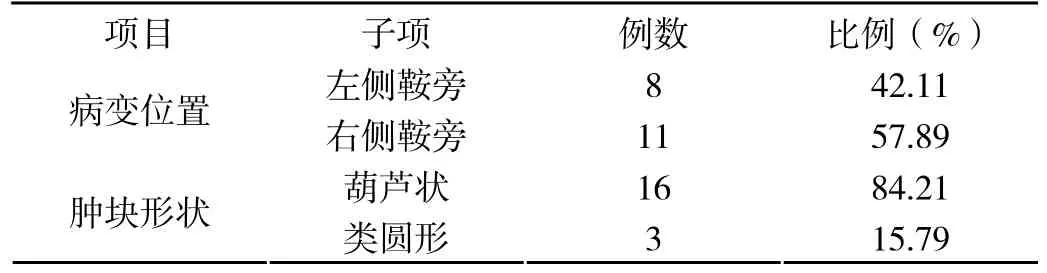

通过本次研究可知,所选取患者在肿块位置分布方面无统计意义,患者病变均深入至鞍内,且具有较小的鞍内部分,鞍旁部分较大;鞍旁病变前后径(4.7±0.4)mm,病变横径(6.1±0.3)mm,上下径(4.9±0.5)mm。见表1。

表1 患者病灶资料

2.2 影像学检查结果

所选取19例患者经CT平扫,最终结果可知,患者病灶均没有出现钙化、衰变、出血及坏死的状况,呈现出稍高信号或等信号;T1WI扫描以脑灰质信号较多,T2WI扫描表现出极高的信号。见表2。

表2 患者的影像学检查结果

3.讨论

由于具有较多发生于鞍旁的位性病变,其中一些病变影像学具有较为明显的特点,以出现定性诊断,如在 MRI上,动脉瘤表现为血管瘤流空;具有显著的软骨瘤钙化;三查神经瘤一般沿着三叉神经,于向后位置进行延伸,直至桥小脑角;转移瘤来自鼻咽癌较多,且鼻咽部位同样存有病灶;表皮样囊肿及皮样囊肿均为一种囊性病变,造成扫描不强化的增强。基于鞍旁海绵状血管瘤具有特殊的病变部位及范围,且具有较大的病变体积,位于鞍旁较多,但同时于鞍内伸入,在上述所有的鞍旁占位性病变当中,垂体瘤及脑膜瘤可同时累及鞍内及鞍旁,因此,垂体瘤及脑膜瘤乃是鞍旁海绵状血管瘤影像学诊断鉴别当中,所需着重考虑的两种病变。在实施CT平扫过程中,垂体瘤及脑膜瘤在密度上类似于鞍旁海绵状血管瘤,难以开展鉴别诊断[2]。由于垂体瘤存有十分罕见的钙化状况,在鞍旁的脑膜瘤出现钙化状况不多见,因此,所存有的鞍旁海绵状血管瘤存有较少钙化状况的特点,对于垂体瘤及脑膜瘤的鉴别,难以起到有效的帮助作用,但对于垂体瘤而言,其出血状况较为多见,而对于鞍旁海绵状血管流,则通常不存有出血状况,因此,对于同时累及鞍内及鞍旁的病变,且伴随有出血症状时,则无需将其认定为海绵状血管瘤,需考虑为垂体瘤。对于CT增强扫描而言,其对于区别垂体瘤、脑膜瘤与鞍旁海绵状血管瘤,具有十分重要的临床意义,海绵状血管瘤在强化程度方面较之垂体瘤及脑膜瘤,则更加显著[3-4]。

[1]秦越, 杜滂, 李金柱,等. MRI在鞍旁海绵状血管瘤与脑膜瘤鉴别诊断中的应用[J]. 实用放射学杂志, 2012, 28(2):179-181.

[2]金赞辉, 翁卿吉, 李建一. MRI诊断鞍旁海绵状血管瘤临床分析[J]. 医学影像学杂志, 2012, 22(9):1588-1589.

[3]刘永强. 颅内海绵状血管瘤的CT和MRI表现及诊断价值[J]. 心血管病防治知识:学术版, 2014(7):95-96.

R739.4

A

1672-5018(2016)09-241-01