旅游开发对旅游地文化生态的影响——以惠安女聚集地为例

2016-04-21叶新才朱赟华侨大学旅游学院福建泉州362021

叶新才,朱赟(华侨大学旅游学院,福建泉州362021 )

旅游开发对旅游地文化生态的影响——以惠安女聚集地为例

叶新才,朱赟

(华侨大学旅游学院,福建泉州362021 )

摘要:文化生态是文化与环境的耦合,文化生态安全已经成为传承民族文化、延续民族文脉、维持民族稳定的重要标志。在旅游开发的背景之下,旅游地文化生态受到物质、精神、行为及制度因素的强烈影响,有着失衡的倾向。基于PSR模型,构建旅游地文化生态系统评价理论框架,并以惠安女聚集地为例分析旅游开发对文化生态的影响。采取相关的响应与调控手段,能够在文化生态安全的维护与旅游的可持续发展之间寻找到平衡,并可为其他类似地区的文化生态安全管理提供指导。

关键词:旅游开发;文化生态;PSR模型;惠安女聚集地

文化是一个地区、一个民族在特定的时空背景下,在漫长的历史发展过程中所创造的物质与精神财富的总和。随着国内旅游由自然观光向文化体验发展,文化作为一种旅游资源越来越受到关注,国内文化遗产旅游开发盛行,受利益驱动的旅游开发行为对旅游地的文化生态造成影响。尽管旅游开发作为文化传承与保护的重要手段已为学界所认可,但是在具体开发过程当中旅游地文化生态存在威胁、破坏和退化的问题,亟需学界的关注和理论指导。惠安女聚集地的民俗文化是闽南文化的重要组成部分,惠安女服饰更是泉州市首批国家级非物质文化遗产。其民俗文化的保护也经历了从静态保护到活态保护的发展,2007年闽南文化生态保护实验区的划定标志着闽南地区的文化保护已经提升到了文化生态保护的境界。然而,现实中惠安女聚集地的旅游开发与文化生态保护之间的矛盾日益突出。如何抓住旅游开发的契机扭转惠女文化走向衰败的境地,如何应对旅游开发对惠女文化生态所造成的影响,将是下一阶段政府与学界所需要关注的问题。

一、研究综述

文化生态的缘起及内涵研究。文化生态的理论积淀源自于文化人类学(cultural anthropol鄄ogy),其研究对象是人类不同民族所创造的文化,以及人类文化的起源、分布、渊源问题。在研究过程当中,学者们自然而然地将丰富多彩的人类文化与其所处的不同环境联系起来。文化与其所处的环境关系问题成为研究的重点,两者关系大致经过了“环境决定文化—可能决定—相互作用”三个阶段。博厄斯学派的代表人物克罗伯(Kroeber A L)提出地理因素相较于时间因素对人类文化的影响更为巨大,是人类文化演变过程中的主要因素。[1]以此为基础,其学生斯图尔德(Steward J H)于1955年首次提出文化生态学(cultural ecology)的概念:“人类文化与其生存的整个自然、社会环境因素相互交叉作用,这使得人类文化产生、发展、变异。”[2](P6-9)这可以用来解释不同地区产生各具特色的文化的原因,被认为是文化生态学诞生的标志。国内学者司马云杰引进并借鉴了斯图尔德关于文化生态学的观点,并在《文化社会学》一书中指出:文化生态系统是指影响文化产生、发展的自然环境、科学技术、经济体制、社会组织及价值观念等变量构成的完整体系。它不只包括自然生态,而且还是文化与上述各种变量的共存关系。[3]系统可以分为物质形态层次、精神形态层次、行为形态层次、制度形态层次四层。[4](P39-41)文化生态的概念从研究尺度上进行划分可以分为宏观尺度的文化多样性、中观尺度的区域文化生态、微观尺度的文化生态因子[5](P1-7),并且呈现出地域性、开放性、和谐性、节律性的特征[6](P9-11)。文化生态的概念经过发展,产生了不少外延,尤其是文化生态空间的概念在近年来文化遗产保护方面一再被提及,被认为是文化遗产保护发展的新方向。

旅游对文化生态的影响研究。文化生态学的学科交叉性强,相较于国外学界集中的人类学、生态学、社会学的角度,国内学者开始以旅游为切入视角对文化生态进行研究,重点研究的是旅游开发对文化生态的影响,这与国内文化遗产旅游开发的实践相契合。学界首先肯定了文化生态是维系文化生存和发展的基础,其孕育的文化独特性是产生旅游活动的最根本原因。文化生态主要包括文化的传承机制、与外来文化的交流机制、应对外来文化冲击的适应机制。[7](P62-66)其次明确了旅游开发对文化生态所造成的影响,尤其是负面影响。通过分析对文化生态系统四个层次所带来的负面影响[8](P54-56),主要包括:重视资源轻视环境造成的文化环境退化、浅层次开发造成的文化缺失失真、过度商品化造成的文化生态失衡破坏[9](P172-176),认为应当在文化遗产旅游开发趋热的情况下进行冷思考。最后指出树立文化生态保护的理念是解决旅游开发对文化生态造成负面影响的必由之路[10](P66-69),由此可进一步形成文化生态的保育机制,以及促进旅游的可持续发展[11](P27-35)。

国内学界对文化生态的研究尚处于开拓阶段,理论基础稍显薄弱,研究主要集中在引进借鉴国外的成熟观点,与国外学界相比,较为创新之处在于结合旅游开发的背景研究文化生态,侧重于旅游开发对文化生态的影响。但由于文化生态难以测量,研究方法也以定性的感知研究为主,尚未形成被学界所认可的量化评价指标体系。对于旅游开发影响的描述与研究也呈现出趋同性,没有从多学科的视角进行更加深入的实证研究,需要学界进一步的研究提升。

从旅游开发的影响为切入视角,对旅游地文化生态进行研究,尝试构建旅游开发对文化生态影响理论框架,识别筛选出主要影响因素。通过惠安女民俗旅游开发的案例分析,明确旅游开发产生的问题,分析相应的对策。以期通过树立文化生态安全观,指导惠安女民俗文化旅游开发,实现惠安女民俗文化的传承保护以及旅游的可持续发展。

二、理论框架构建

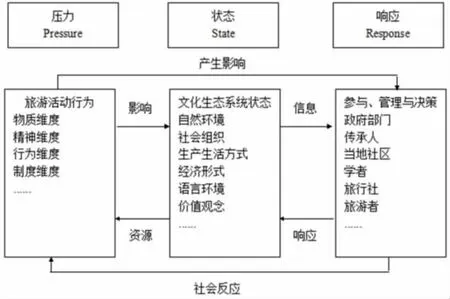

(一)文化生态影响评价模型框架构建

PSR(压力—状态—响应)模型是评估资源利用与可持续发展的经典模型,被广泛用于土地资源、水资源、区域生态系统可持续发展的评价。该模型以因果关系为基础,从压力、状态、响应三方面解释了人、自然、社会复合系统的联系,有很强的逻辑性与可操作性。考虑到旅游活动对文化生态的影响也是根植于人类行为对自然、社会的压力,致使文化生态系统状态改变,迫使社会做出相应行为来应对,符合PSR模型的理论基础。结合申葆嘉教授在其旅游基础理论著作《旅游学原理》一书中对旅游接待地的旅游影响分析[12],并参考文化生态学的观点[13]以及PSR模型[14](P541-548),[15](P933-940),[16](P5090-5100)进行文化生

态影响评价模型的框架构建。(见图1)

文化产生于特定的时间与空间当中,在文化产生、维系、继承的过程当中,文化生态系统自然而然地形成,较为封闭的地理环境决定了文化的独特性与文化生态系统状态的相对稳定性。独具地方特色的文化旅游资源吸引了游客,并进一步产生了规模性的旅游活动,对文化生态系统造成了压力。旅游活动带来的游客、消费、产业的聚集对接待地产生了巨大的影响,接待地文化生态的封闭状况被打破,原本较为稳定的文化生态系统状态开始产生变化。文化生态系统状态的变化会刺激旅游地利益相关者作出响应,以维持文化的独特性以及旅游的可持续发展。为避免文化的同质化、舞台化、商品化、庸俗化,利益相关者引导旅游活动行为,作出相应的社会反应。这个过程体现了PSR模型当中最基本的“压力—状态—响应”三个层面。

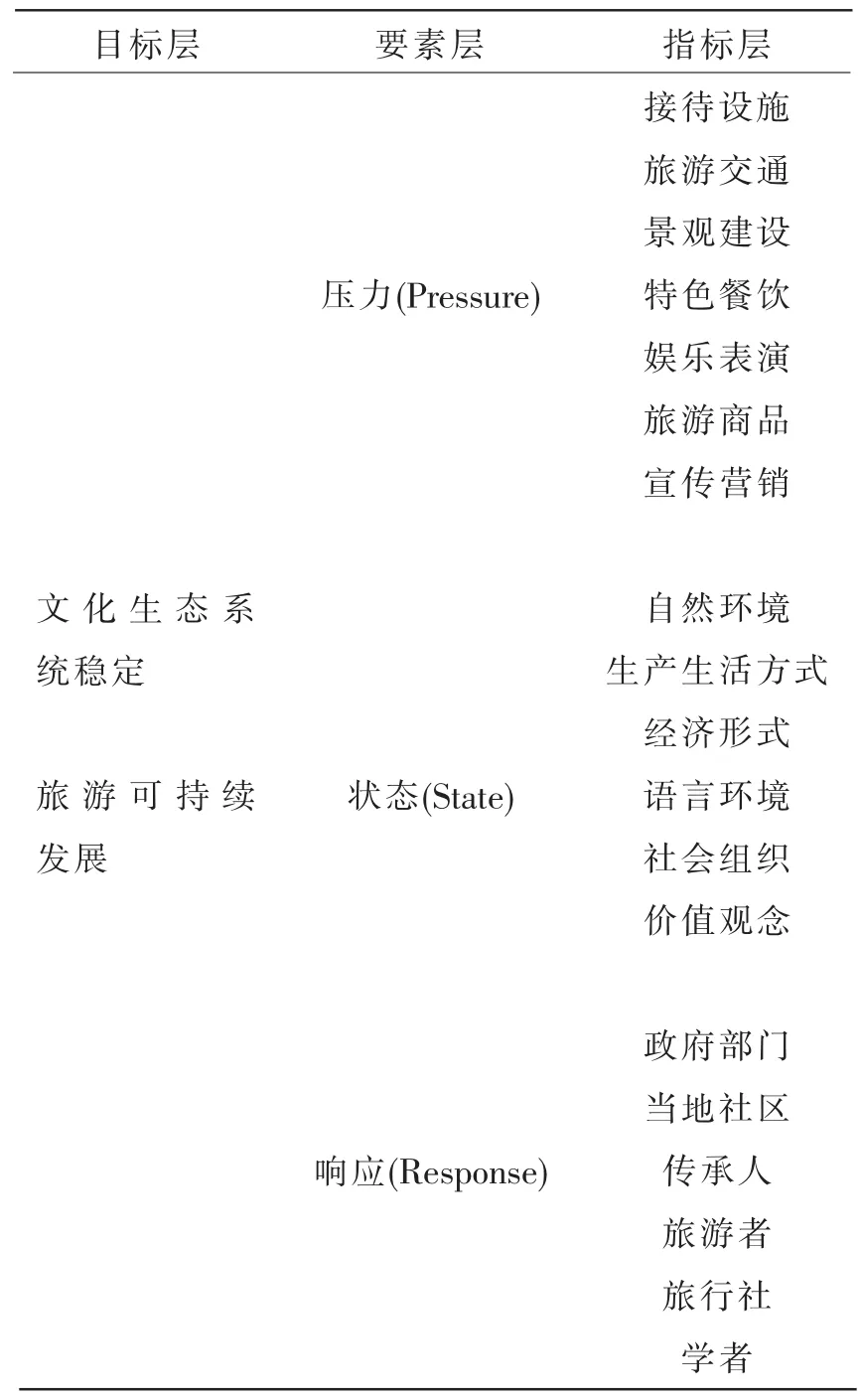

(二)文化生态系统评价指标体系构建

1.旅游开发影响因素识别

旅游开发对接待地的影响是全方位的,主要通过旅游六要素来实现。自然环境、经济环境、文化环境均受到来自旅游开发的压力,导致其状态的改变,其主要影响因素识别如表1所示。

图1 基于PSR模型的文化生态影响评价框架

表1 旅游开发影响因素识别矩阵

从表1中可以看出,旅游开发过程当中的建设性项目(住宿、交通、景观)对自然环境的影响显著,而与此相对的娱乐表演、餐饮、旅游商品、宣传营销等旅游开发活动对文化环境的影响明显。因此在构建文化生态系统评价指标体系中需要对旅游开发影响因素的识别与筛选,尽可能科学合理地进行指标选取与体系构建。

2.框架内容解构

通过对基于PSR模型的文化生态影响评价框架的研究以及旅游开发影响因素研究,分析压力、状态、响应三个层面的主要因素,确定相应指标。(1)压力指标。压力指标是文化生态系统变化的驱动力,即旅游开发带来的相应的人类活动对旅游地文化生态所造成的影响。压力主要来源于旅游活动所产生的人流、物流、资金、产业的聚集,对文化生态所造成的影响则可以分为接待设施、景观建设、旅游交通、娱乐表演、特色餐饮、旅游商品、宣传营销7大指标。(2)状态指标。状态指标表示文化生态系统所处的状况和趋势,是在特定时空背景之下各种因素综合作用所产生的效果。鉴于文化生态系统的特殊性,较自然生态系统更侧重于人的影响,尤其是精神方面的影响。故选择自然环境、生产生活方式、经济形式、语言环境、社会组织、价值观念6大指标。(3)响应指标。响应指标是指在接受到文化生态系统变化的信息之后人类所作出的反应,以控制文化生态系统失衡的倾向,指引旅游的可持续发展。这里主要考虑的是各利益相关者,包括政府部门、当地社区、传承人、旅行社、旅游者、学者6大指标。

在基于PSR模型的文化生态影响评价框架中,压力指标、状态指标、响应指标共同作用,构成文化生态系统评价指标体系层次结构。(见表2)

三、个案研究:旅游对惠安女聚集地文化生态的影响

(一)研究区概况

惠安女聚集地主要指惠东半岛沿海“惠安女”集中的崇武、山霞、涂寨、东岭、东桥、净峰、小岞等七个乡镇。[17](P31-35)惠女文化发源于特定的时空背景,具有鲜明的时代性与地域性。[18](P47-49)环海的半岛地理位置使得惠安当地的男子多外出打工或者出海捕鱼,因此照料家庭的重担则落到了惠安女身上。长此以往便形成了“勤俭贤惠、顽强坚韧、吃苦耐劳”的惠安女品质和奇异独特的民俗风情,成为闽南文化的一个无可替代的标识。

较为封闭的地理环境同长时间的文化积淀形成了独具特色的惠安女文化,包括惠安女服饰和婚俗传统。其中服饰包括服装、发型、首饰、佩饰和其他穿戴,花头巾、短上衣、银腰带、大筒裤是惠女服饰的典型特点,并且以崇武镇和小岞镇的服饰最具特色。婚俗传统则呈现早婚和常住娘家的少数民族文化特色,兼具中原文化传统的从一而终的婚姻观念。[19](P88-93)

表2 文化生态系统评价指标体系层次结构

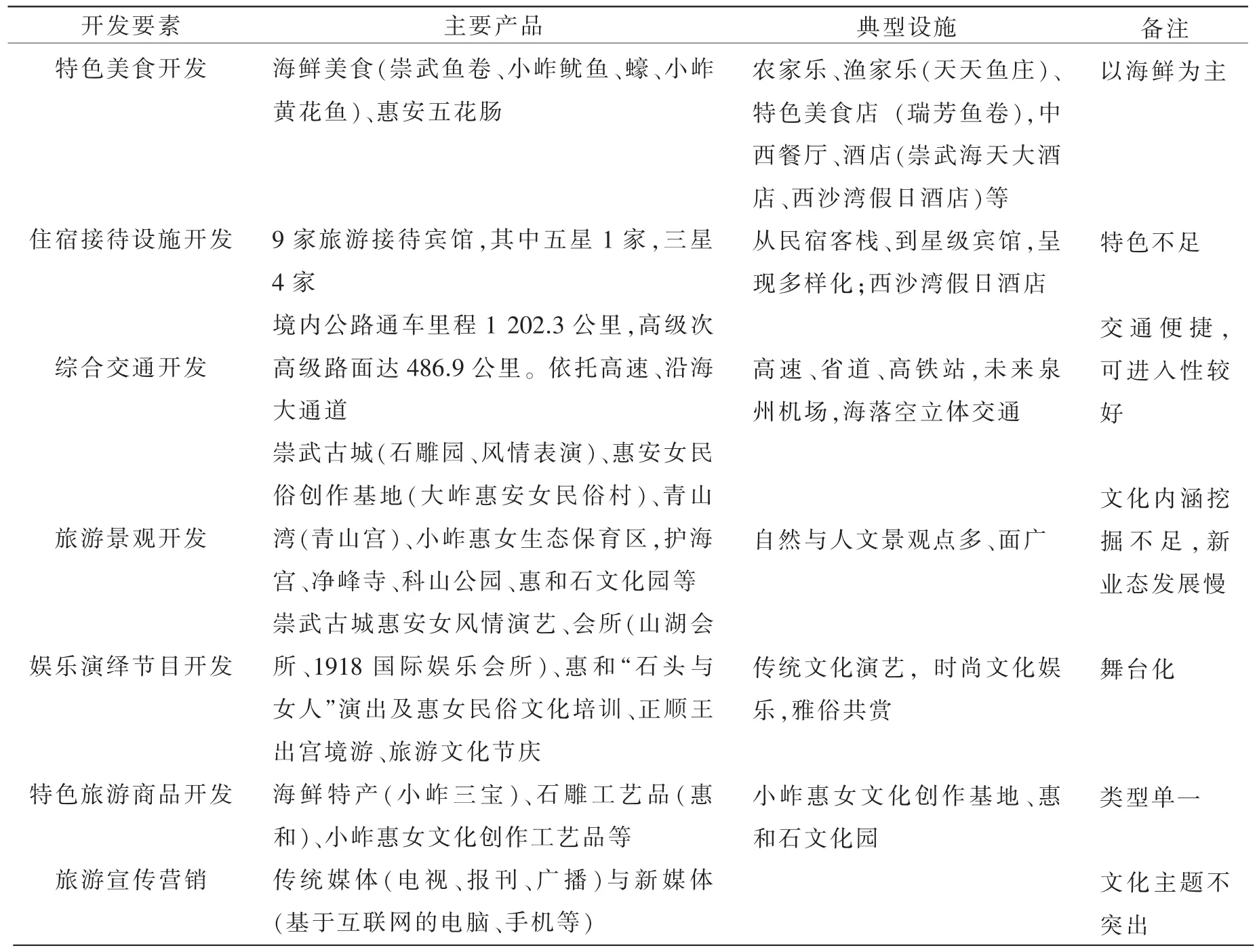

由于惠安女聚集地文化的独特性,旅游活动由自发的零散旅游者逐步发展到有规模有组织的旅游活动。目前惠安女聚集地旅游开发的现状,如表3所示。大量旅游者的涌入使得惠安女聚集地文化生态的封闭性被破坏,文化生态正面临着旅游开发带来的前所未有的机遇与挑战。

(二)影响分析

旅游开发为接待地带来的积极影响已经为学界、民众所认可,这里不再详述。但是,任何事物都有两面性,旅游也是一把“双刃剑”。“大众化旅游”浪潮给接待地文化生态带来的负面影响不容忽视,将会给旅游业的可持续发展带来隐患。旅游活动带来的压力与文化生态状态的变化主要体现在四个维度。

表3 惠安女聚集地旅游开发现状总结

1.物质维度影响

旅游者随身携带的手机、相机、电脑等电子科技产品开始涌入惠安女聚集地文化生态环境,此类产品对惠安女聚集地文化生态的封闭性产生重大的破坏:基于互联网的外来信息、外来文化的指数型涌入是较为封闭的惠安女聚集地文化生态在过去漫漫历史长流中不曾遇到的情况。同时,旅游者光鲜时尚的衣着对惠女传统服饰的冲击也非常巨大,例如:目前惠安地区不少年轻的一代受到现代时尚文化的影响已经不愿意穿着传统的惠安女服饰,认为已经过时不符合潮流了,这对于惠女文化的维系与传承具有重大的影响。

2.精神维度影响

旅游者的世界观和价值观对惠安女聚集地文化生态也存在着较大的冲击。旅游者奢侈的消费观与一直以来提倡勤俭节约的惠安女文化价值观念相冲突,在一段时间的交流之后,旅游地开放的商业氛围逐步取代其原有保守的文化氛围,惠安女信奉的价值观开始动摇,逐渐滋生崇尚物质、奢华生活的倾向。另外,旅游开发带来的物价上涨、消费水平提高造成惠安女经济压力增大,追求更好生活的思想使得不少惠安女开始外出打工赚钱,而不是留在家里照顾家庭。受利益驱动、竞争等原因导致家庭与邻里关系紧张,长此以往,惠安女聚集地文化生态的精神基础将会动摇,惠安女文化将会有分崩离析的可能。

3.行为维度影响

旅游者为追求新鲜刺激的猎奇行为,深刻影响着惠安女聚集地文化生态。不少脱离实际的舞台演绎活动为了迎合旅游者而出现,包括惠女服饰在内的传统民俗活动内容也根据旅游者的需要和兴趣随意压缩、删改,在很大程度上丧失其传统意义和价值。例如,进行舞台实景表演的舞者并非惠安女,甚至不是惠安当地人,完全没有惠安女文化积淀;不少婚俗传统也开始跳出特定的时间、空间,作为一种表演开始呈现;而对惠安女传统服饰“封建头、民主肚、节约衫、浪费裤”的形容,是一种脱离实际的旅游宣传营销,是对惠安女民俗形象的损害,也导致外来旅游者对惠安女服饰文化的曲解。惠安女文化开始走向舞台化、庸俗化、商品化的危险境地。

4.制度维度影响

旅游者脱离了惯常环境,其匿名性增加反社会行为。旅游者的一些“越轨”行为对惠安女聚集地的社会制度是强烈的挑战。旅游地“文化设限”宽松化,社会道德观念扭曲,犯罪率上升,原本在漫长的历史当中建构起来的制度受到了严峻的挑战。[20](P35-38)为了招徕企业与游客,拉动地方经济发展,接待地政府相关部门不得不为旅游开发提供各种优惠条件与政策。由此带来的游客匿名性增强与地方制度宽松化,造成了惠安女聚集地越轨行为的常态化,如靠旅游发家的部分民众出现道德行为放纵,亟需建立新的约束制度。

四、响应对策

为应对人类旅游活动压力对惠安女聚集地文化生态状态所造成的影响,根据构建的文化生态影响评价框架,相关的社会响应与调控可分为六个方面。

(一)政府部门支持

政府部门是文化生态保护的主导力量,这一点从国家级文化生态保护实验区的划定就可窥知一二,但仅仅划定保护区还远远不够,需要将行动落到实处。应当明确文化的独特性是旅游开发的基础,运用博物馆静态保护和文化生态保护试验区活态保护相结合的手段,尤其要注意的是对文化的生境保护和传承人队伍的建设;营造文化生态保护的氛围,在旅游开发过程当中树立文化生态安全观;加强监管,规范旅游市场行为,把握旅游开发方向,进行原生态的惠安女民俗文化旅游开发。

(二)学者呼吁

任何实践的发展都需要理论的指导。首先,相关学者需要加强基础理论研究,尤其是从定量角度确定文化生态系统评价指标体系,为政府评估地区文化生态状态提供依据;其次,学者可以通过开展讲座、座谈会的形式提升市民尤其是当地社区居民对于文化生态的理解,将保护文化生态的理念传播开来;最后,相关学者需要对惠安女聚集地的文化旅游开发进行专业规划,避免市场自发盲目的破坏性开发。

(三)当地社区参与

当地社区根植于文化生态系统当中,是文化系统的重要组成部分,也是对文化生态系统变化反应最敏锐的一部分群体。惠安女聚集地的旅游开发需要考虑到当地社区的利益,加强居民的参与,增强其文化自豪感、归属感,使其提高对文化生态的认识,自觉自动地保护自己社区的文化。通过扶持文化创意产业,将惠安女形象进行艺术再创作(现已有Q版惠安女形象),形成具有鲜明惠女特色的文化产品,能够成为惠女文化旅游开发的吸引点与增长点。

(四)传承人培育

文化的连续性、继承性、不可再生性完全由传承人来实现。定期开展惠女文化传承人艺术展,包括惠安女服饰展、手工技艺展、婚俗礼仪展等。提升传承人的地位,将惠女文化品牌化,增强惠安文化的影响力。例如惠安女李雅芝,把惠女民俗文化、服饰文化、影雕技艺移到厦门开发,开辟惠女文化生存的新土壤,在异地建构了新的惠女文化空间,开辟了惠女文化舞台化生存与生活化生存并存的新道路。此外,在新的时代背景下,传承人应当剔除惠女文化当中的一些糟粕,例如早婚、男尊女卑的观念,这对于惠安女聚集地文化生态的优化具有推动作用。

(五)旅行社对接

旅行社代表的是市场,靠经济利益所驱动,是文化生态平衡的另一决定性力量。正由于市场追逐利益的关系,才会在旅游开发过程当中发生一系列的商品化、舞台化甚至是庸俗化的现象。因此需要旅行社提高自己的社会责任感,避免对惠安女聚集地的文化生态造成破坏性开发的局面。应当选择好适合惠安女聚集地文化生态的旅游开发模式,将自然观光与文化体验结合起来,走旅游的可持续发展道路。

(六)旅游者教育

旅游者直接进入旅游地,对当地文化生态造成的影响是最直接、最深刻的。因此,旅游者首先应当转变自己的旅游观念,通过各种渠道,在旅游前加深对旅游地文化的理解,从根本上杜绝因“猎奇”心态导致的大量脱离文化生境的舞台化表演。其次,旅游者应当转变自己的旅游者身份,不是纯粹的以一个旅游者的身份去旅游地观光,而是作为当地社区的一分子,更加深入地理解旅游地的文化生态,获得更加高层次的旅游体验。

总之,旅游开发对文化生态造成的压力是不可避免的,文化生态状态的变化,需要利益相关者作出响应,以避免文化生态遭到破坏性开发。以旅游开发为切入视角,构建文化生态影响评价框架,通过对惠安女聚集地的案例研究,指出应当从利益相关者的角度对文化生态系统的变化作出相应的社会响应,以期能够维持惠安女聚集地的文化生态平衡以及旅游的可持续发展。当然,文化生态系统是具有时空分异的复杂系统,处于不断的变化发展当中,在某一阶段起决定性的影响因素或许在下一阶段变成了无关影响因素,评价体系需要进行不断修正;同时这种基于人们对文化生态特征与规律的认识而建立起来的评价指标体系具有主观性与相对性[21](P526-532),需要随着学科的发展和实践的展开不断丰富与充实;最后,区域存在着空间差异,在对具体区域的文化生态进行评价过程中,参考普适性的评价指标体系,更需要考虑区域的特殊性。

参考文献:

[1]Kroeber A L,Kluckhohn C.Culture:A critical review of concepts and definitions[J].Papers.Peabody Museum of Ar鄄chaeology&Ethnology,Harvard University,1952.

[2]Steward J H.Theory of culture change:The methodology of multilinear evolution[M].University of Illinois Press,1972.

[3]司马云杰.文化社会学[M].济南:山东人民出版社,1987.

[4]刘春济,高静.关于西部旅游与民族文化生态的几点思考[J].桂林旅游高等专科学校学报,2002,13(3).

[5]路幸福.文化生态保护研究尺度与进展[J].成都理工大学学报(社会科学版),2012,20(4).

[6]邓先瑞.长江流域民族文化生态及其主要特征[J].中国地质大学学报(社会科学版),2008,7(6).

[7]段超.再论民族文化生态的保护和建设[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2005,25(4).

[8]刘韬.新疆体育旅游对民族文化生态影响因素探析[J].体育科学研究,2006,10(2).

[9]俞万源,邱国锋,曾志军,等.基于文化生态的客家文化旅游开发研究[J].经济地理,2012,32(7).

[10]俞万源,李海山,刘远清.名城文化旅游开发的文化生态思考:以梅州市为例[J].热带地理,2006,26(1).

[11]张松.文化生态的区域性保护策略探讨:以徽州文化生态保护实验区为例[J].同济大学学报(社会科学版),2009(3).

[12]申葆嘉.旅游学原理[M].上海:学林出版社,1999.

[13]吴东荣.旅游对接待地文化生态的影响[D].桂林:广西师范大学,2006.

[14]周炳中,杨浩,包浩生,等.PSR模型及在土地可持续利用评价中的应用[J].自然资源学报,2002,17(5).

[15]彭建,吴健生,潘雅婧,等.基于PSR模型的区域生态持续性评价概念框架[J].地理科学进展,2012,31(7).

[16]张锐,郑华伟,刘友兆.基于PSR模型的耕地生态安全物元分析评价[J].生态学报,2013,33(16).

[17]吴建华.福建崇武半岛惠安女奇特民俗考略[J].浙江海洋学院学报(人文科学版),2006,22(3).

[18]张进福,郑向敏.刍议民俗风情的评价与引导:以福建惠安女民俗为例[J].福建论坛(经济社会版),2000(12).

[19]牛犁,崔荣荣,高卫东.惠安女服饰文化的保护与传承研究[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版),2013(1).

[20]王晞.论“大众化旅游”对旅游地社会文化的负面影响[J].社会科学家,2002(6).

[21]曹利军,王华东.可持续发展评价指标体系建立原理与方法研究[J].环境科学学报,1998,18(5).

(责任编辑:刘建朝)

Studies on Impact of Tourism Development on Cultural Ecology of Tourism Destinations: A Case Study of Huian Women Gathering Area

YE Xincai, ZHU Yun

(College of Tourism, Huaqiao University, Quanzhou 362021, China)

Abstract:Cultural ecology is the coupling between culture and environment. Its security has become an important symbol of transmitting national culture, continuing national context, and maintaining national stability. Under the background of the tourism development, cultural ecology of tourism destination has an imbalance tendency suffering strongly influence from physical, mental, behavioral and institutional factors. In this paper, the theoretical framework is formed to evaluate the ecosystem of culture based on PSR (Pressure - State - Response) model. Besides, the influence of tourism development on cultural ecology is analyzed, and appropriate countermeasures are proposed by a case study of Huian women gathering area. Research indicates the response control means are suitable for the actual situation and possibly maintain a balance between cultural and ecological security and sustainable development of tourism, which is also beneficial to provide other similar areas with the guidance of cultural and ecological safety management.

Key words:tourism development; cultural ecology; PSR model; Huian women gathering area%%

作者简介:叶新才,男,江西全南人,副教授,北京大学访问学者。主要研究方向:旅游资源评价、旅游规划与管理。

基金项目:福建省社会科学规划资助项目(2013B188)

收稿日期:2015-11-16

doi:10.14098/j.cn35-1288/z.2016.01.005

中图分类号:F592.7

文献标志码:A

文章编号:1673-4343(2016)01-0021-07