安徽省“四化”同步发展的制约因素及路径选择

2016-04-11肖志雄

肖志雄

(安徽大学管理学院,安徽合肥230601)

安徽省“四化”同步发展的制约因素及路径选择

肖志雄

(安徽大学管理学院,安徽合肥230601)

为给安徽省四化(工业化、信息化、城镇化和农业现代化)同步发展提供参考,针对安徽省四化发展现状,分析了安徽省四化同步发展中存在工业带动力不强,农业优势特色不明显,城镇化水平偏低,四化区域发展不平衡,信息化与工业化、城镇化、农业现代化的融合不够等制约因素;并依据安徽的发展特色和相关政策,提出加快城镇化进程、发展特色农业产业集群、推进新型城镇化与新型工业化的互动发展、深化信息化与其余三化(工业化、城镇化、农业现代化)的融合和不断推进体制创新等促进安徽省四化同步发展的路径,实现具有安徽特色的工业化、信息化、城镇化和农业现代化的同步发展。

四化同步;发展;制约因素;路径选择;安徽

改革开放30多年来,中国经济高速发展,现代化建设成效显著。近年来,中国政府和学术界对于四化(信息化、工业化、城镇化、农业现代化)同步发展给予了高度重视。继2010年党的十七届五中全会提出要在深入发展工业化、城镇化的过程中同步推进农业现代化后,2012年党的十八大报告又进一步提出,我国要坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路,推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调,促进信息化、工业化、城镇化、农业现代化同步发展。四化同步成为我国全面建成小康社会的一项重大战略举措。

工业化是指工业经济在国民经济中占主导地位,工业增加值占国内生产总值的比重不断提高,并且经济产业结构不断调整和优化的过程。信息化作为目前被广泛使用的概念,是指各行为主体或经济主体通过采用现代信息技术,利用各种信息资源,以提高工作效率和发展速度。城镇化通常包括人口城镇化、空间城镇化和经济城镇化。人口城镇化是指农村人口向城镇的迁移,空间城镇化是指城镇在空间上的不断扩展,经济城镇化则是指农业增加值在国内生产总值中的比重不断下降。农业现代化是运用现代工业设备和科学技术改造农业、用现代科学文化知识提高农民素质、用现代管理方法管理农业,实现从传统农业向现代农业转化的过程和手段。四化之间相互联系相互影响,工业化是城镇化和农业现代化的根本动力,城镇化是工业化和农业现代化的重要推动力量,农业现代化是工业化和城镇化的有力支撑,信息化是工业化、城镇化、农业现代化的有效助力。近几年来,安徽省在工业、农业、信息产业、城镇化等方面都取得了较大的成绩,但因为多种原因,四化同步发展还存在不足。加强四化同步研究,提高其同步发展水平,对安徽省形成新的经济发展方式、实现社会经济全面协调发展具有重要意义。

目前,已有学者对四化同步发展的科学内涵与内在机制进行了研究,并结合当地经济发展状况,提出了四化同步发展的战略发展途径。冯献等[1]从四化同步提出的背景出发,阐述了四化的内涵与历史关联,分析了四化同步在中国的现实选择和作用机理。李二超等[2]厘析了四化概念,分析了四化同步发展的内在机理,提出了四化同步发展的战略途径和制度创新策略。熊巍等[3]构建了四化同步发展综合评价指标体系和综合评价模型,对湖北省四化同步发展水平进行了测度,并分析了四化同步发展的影响因素,提出了促进湖北省四化同步的发展对策。严红[4]对四川四化之间的动态关系进行了实证研究,提出了四川实现四化同步发展的对策建议。陈志平[5]结合湖南实际情况分析了四化同步的演进机制,提出了湖南四化同步演进的路径选择。尽管关于四化同步的研究不少,但针对安徽省情开展的研究鲜见报道。为此,笔者主要依据安徽省统计年鉴数据,分析安徽省四化发展现状,并针对四化同步发展中的制约因素,结合安徽省工业、农业、信息产业、城镇化发展的特色及相关政策,提出其同步发展的路径选择,以期为安徽省四化同步发展提供参考。

1 安徽省四化发展现状

1.1 工业化成效日渐凸显,但近2年有所下降

从表1看出,2010—2014年,安徽省的工业增加值逐年递增,工业化率从2010年的42.8%提高到2013年的45.0%,但2014年下降到44.6%,与之相对应,工业对经济增长的贡献率也有所下降,2014年的工业贡献率只有45.35%。

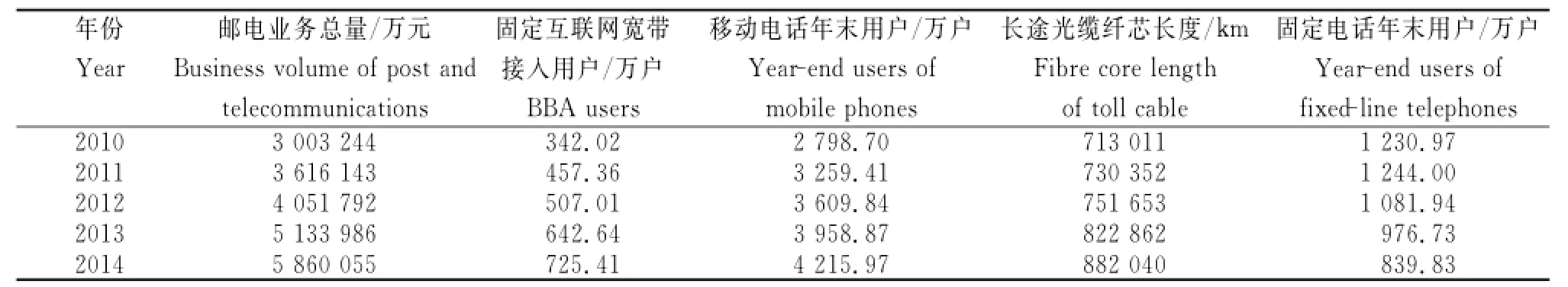

1.2 信息化整体水平不断提升,正进入网络化时代

从表2看出,2010—2014年,安徽省的邮电业务总量,固定互联网宽带接入用户,移动电话年末用户,长途光缆纤芯长度逐年稳定增长。到2014年底,邮电业务总量达5 860 055万元,固定互联网宽带接入用户达725.41万户,移动电话年末用户达4 215.97万户,长途光缆纤芯长度达882 040km。但固定电话年末用户至2011年以来逐年下降,反映出通信业务由固定转向移动的趋势。

表1 安徽省2010—2014年的工业化统计Table1 Industry data of Anhui Province during 2010—2014

1.3 城镇化率逐年提高,但区域差异依然存在

2011年安徽省城镇化率达44.8%,2012年为46.5%,2013年为47.86%,2014年末安徽省常住人口6 082.9万人,城镇化率达49.15%,比2013年高1.29百分点。尽管安徽省城镇化率逐年提高,但区域间仍然存在较大差异,合芜蚌试验区和皖江示范区的城镇化率较高,皖南地区其次,皖北地区较低;铜陵、合肥、淮南等9市的城镇化率均高于全省平均水平,其中铜陵最高,达78.68%;此外,合肥市的城镇化增速居全省第一,2014年比2013年高1.31百分点。

1.4 农业现代化水平稳步提升,农业机械化程度稳定增长

2014年安徽省农业生产总值2 481.89亿元,比2013年增长5.7%,占安徽省当年生产总值的11.9%。农业机械总动力6 365.83万kW,比2013年增长3.7%;农用大中型拖拉机199 349台,比2013年增长10.8%;小型拖拉机218.9万台,比2013年减少2.7%;联合收获机159 298台,比2013年增长9.9%。

表2 安徽省2010—2014年的信息化统计Table2 Information data of Anhui Province during 2010—2014

2 安徽省四化同步发展的制约因素

2.1 工业化带动力不强

2014年末,安徽城镇化率为49.15%,工业化率为44.6%,城镇化率与工业化率之比为1.1,低于全国平均水平的1.53,也远低于国际平均水平的1.95。国外城镇化的成功经验显示,城镇化率与工业化率之比的合理区间应为1.4~2.5。虽然城镇化率与工业化率之间的差距逐步缩小,并且呈现出城镇化与工业化双轮驱动的良性发展态势[6],但距离合理区间仍有一定差距,表明安徽省的城镇化发展水平与工业化推进速度尚未协调一致,城镇化与工业化之间的互动机制需要继续增强。

2.2 农业特色优势不明显

安徽省的整个地势南高北低、西高东低,形成了沿江平原、淮北平原、江淮丘陵、皖南山区和大别山区5个自然区域[7]。受气候条件和复杂多样的地貌类型影响,安徽省特色农业地域分布广泛,经过近10年的发展,已经形成了黄山毛峰、太平猴魁、六安瓜片和祁门红茶等品牌茶叶,亳州、池州和滁州等中药材基地。但长期以来,由于缺乏整体规划且投入不足,特色农业发展总体上仍然处于各自为战的状态,导致特色农产品优而不强,经济优势不明显,市场竞争力弱。

2.3 城镇化水平偏低

安徽经济自改革开放以来获得快速发展,城镇化水平也逐年上升。但与东部发达省份之间仍存在较大差距,即使在中部6省,安徽的城镇化水平也仅高于河南。导致城市化水平不高的主要原因:一是缺少特大城市,因为特大城市在区域经济增长中居于核心地位,具有不可替代的经济带动和文化展示功能[8]。二是缺少小城市,造成“断腰”问题,中小城市是发展大城市的基础,是承启城乡发展的主要纽带。由于没有足够数量的中小城市,使得城乡交流受阻,互动不畅。

2.4 四化区域发展不均衡

由于受历史条件、地理环境、自然资源的影响,安徽省四化发展呈现比较明显的区域差异,即南高北低、东高西低。其中,合肥经济圈、马芜铜地区、皖江地区的四化水平较高,发展优势明显;皖北地区的整体经济实力偏弱,皖西地区的城镇化规模较小,四化发展水平较低。此外,还在一定程度上存在产业结构趋同、发展缺乏特色、城镇职能分工不明确、重复建设等问题。

2.5 信息化与其余三化(工业化、城镇化、农业现代化)的融合不够

信息化与工业化的融合不够。安徽省围绕构建数字安徽框架体系,信息化建设取得了丰硕成果,涌现出一批省级信息化示范大型国有企业,以及江淮汽车、合力叉车等国家级制造业信息化示范企业,但面向中小型企业的信息化服务平台却不尽如人意,特别是民营中小型企业的信息化和工业化建设与国有大型企业存在巨大差距,并且由于整体规划不够完善,导致信息资源开发和共享程度不足,信息孤岛现象严重,数字鸿沟依然存在。

信息化与城镇化的融合不够。信息技术可以改变城镇生产生活的组织形式,城镇化建设需要进行数据采集、传输、存储和应用,使城镇更加智能化,使城镇中的每个“细胞”更协调、更高效。由于安徽省的城镇化发展水平不平衡,导致信息化与城镇化的融合也呈现出不平衡性,合肥等大城市的信息化水平较高,但一些小城镇由于受到思想观念、居民素质、财政能力等因素的影响,信息化程度较低。

信息化与农业现代化的融合不够。安徽省的农业信息化资源在地理空间上存在南北分布不均衡的现实,而且这些信息资源分散在各个行业或部门难以得到有效整合,进一步导致利用率不高。目前,农民基本上还是利用经验而很少利用农业信息技术进行农事耕作和农业管理。此外,由于对农业信息资源缺乏有效管理造成农村中虚假、伪劣信息的普遍存在,使得农民鉴别、获取、利用有效信息的难度和成本明显加大。

3 安徽省四化同步发展的路径选择

3.1 加快城镇化进程

安徽省有偏爱小城镇的情结,尽管30多年的小城镇建设已经取得了较大的进展,但是并不适应当今社会经济的发展。小城镇发展本质上是满足农民用自己生产的农产品交换生活所需工业品的需要,是对农业社会需要的满足,却难以满足现代工业化发展对城市的要求。中国的城市建设和区域经济发展表明,区域发展往往需要具有一定经济实力和规模的大城市带动。究其原因:1)城市建设的经济效益。根据城市经济学的有关理论,城市一般只有发展到20万人口以上才具有经济规模效益。2)城市的辐射作用。城市的辐射范围与其规模呈正比,城市规模过小难以带动城市周边的经济发展。3)就业的带动作用。城市崛起会带来人口在空间上的集聚,催生服务业的繁荣,从而创造出更多的就业岗位,并进一步推动城市的发展。

安徽省应加快城市化进程,把中心城市做大做强,特别是推动城市群的发展[9]。尽快把省会合肥市建设成为在全国有较大影响力的区域性特大城市,增强合肥市对周边区域的辐射带动能力;重点建设以芜湖市为中心的滨江城市群,促进沿江城市带率先崛起;加快建设沿淮城市群,支持皖北地区发展;加强皖西大别山区的生态保护;抓紧建设皖南国际旅游文化示范区;同时应加强与周边长三角城市的互动发展,承接好产业转移;积极融入中部城市群建设,不断提升在中部地区的排位。

3.2 发展特色农业产业集群

农业产业集群是指在地域上邻近的农产品生产企业、加工企业以及相关的服务机构,围绕产业发展形成的有机整体,包括生产农产品的农场或农户,加工、运输、销售农产品的企业以及其他互补机构等[10]。安徽农业产业集群目前有4种主要模式:一是龙头企业带动模式,如:亳州市的龙头企业古井集团,带动了当地白酒制造业的发展,促进了当地与白酒相关的农业产业、运输业和下游产业链的形成。二是市场依托模式,如:素有“药都”之称的亳州中药材有着悠久的历史,拥有全国最大的中药材交易中心,交易中心的市场需求促进了药材的种植和加工,形成了药材生产-加工-交易的完整产业链。三是农民合作组织协调模式,如:安徽省砀山县的果农自愿自发地联合起来,组建了砀山县绿色食品工程协会,提高了农民在市场竞争中的谈判能力。四是依靠高科技和专业优势建立的高科技农业集群模式,如:宿州市农业科技示范园采取园区+协会+基地+公司的模式就脱毒甘薯、马铃薯、水果进行标准化生产,规模化经营。通过产业集群发展,一些地区形成了具有比较优势的产业链,大大促进了安徽现代农业建设。

安徽省应以市场为导向,充分发挥特色区域资源的比较优势,建立特色农业产业基地,不断拓宽与泛长三角区域合作的领域与空间,提升辐射力与影响力。同时要加快农业结构调整,利用和制定好相关的优惠政策,引进消化一些先进技术,扶持培育一批农产品加工生产的龙头企业,丰富农产品的产业链,实现产业升级。强化品牌意识,加强品牌建设,以特色名优农产品为依托,实现农业资源在空间上的集聚,变特色优势为经济优势。

3.3 推进新型城镇化与新型工业化的互动发展

安徽省应尊重城镇化发展的客观规律,以新型工业化为基础,抓住合芜蚌自主创新示范区、皖江城市带承接产业转移示范区的发展机遇,以产业振兴城镇,以城镇促进产业,实现城镇科学布局与产业合理集聚相融合,增强城镇发展的产业支撑能力。一是要优化城市产业布局,按照大城市发展大产业、大产业支撑大城市的要求,使城镇建设与产业发展相协调。二是要做强城镇特色产业。各城镇应依托人才、技术、资本、资源禀赋等优势,因地制宜做好各自的发展规划。通常大城市应发展附加值高、环境污染小、就业容量大的高新技术产业和现代服务业,中小城市和小城镇应发挥优势产业和县域特色产业,主动为大城市进行产业配套。三是要做好城镇建设和产业园区发展的整体规划,使城镇建设与园区发展相互促进。

3.4 深化信息化与其余三化的融合

首先,将信息化与传统工业相融合,坚持走新型工业化道路。企业一方面要持续推进内部信息化建设,促进业务流程优化与重组,增强产供销之间的协作能力;另一方面要整合上下游关联企业资源,构筑企业之间商务应用协同供应链,实现信息系统和业务流程集成,保证企业及时了解行业动态和竞争对手的实际状况[11]。要鼓励以信息技术为依托的软件业、咨询服务业等新兴信息产业的发展,形成新的经济增长点。其次,将信息化与城镇化相融合,积极建设智慧城市。智慧城市是信息化与城镇化结合的有效模式,建设智慧城市是转变城市发展模式、提升城市发展质量的最佳途径。如:利用信息技术促进就业、医疗、养老的服务保障体系建设;增强食品安全监管能力;推动政务信息化建设,构建完善的电子政务网络平台。第三,将信息化与农业现代化相融合,推进农业农村信息化。以开展农村综合信息服务为抓手,从易于推进的环节入手,有机整合各部门资源,合力推进现代农业实现高产、优质、高效、生态、安全的发展目标。

3.5 不断推进体制创新

要实现四化同步发展,必须进行体制创新。体制创新是影响当前安徽社会发展和城乡经济增长的重要因素[12]。必须推进体制改革,冲破传统二元体制的制约,逐步构建城乡一体的公共服务制度、资源配置制度、失业登记与就业保障等社会管理制度。要完善教育培训体系,打造一支满足四化同步发展需要的人才队伍。要加强政府各部门之间的协同,减少政策之间的冲突,防止重复建设,提高资金的使用效率。在当前各种体制改革中,户籍制度改革刻不容缓。户籍制度是城乡二元体制的基础,农村户籍使得进入城镇的人员难以获得市民化待遇,不能享受城镇住房、医疗、养老等社会保障。必须进行户籍制度改革,将户籍与利益分配相分离,逐步降低甚至取消农转非的门槛,用户口登记备案制度替代户籍审批管理制度。通过加快推进户籍制度、土地制度、社会保障等方面的体制机制创新,不断完善政策保障体系。

[1]冯献,崔凯.中国工业化、信息化、城镇化和农业现代化的内涵与同步发展的现实选择和作用机理[J].农业现代化研究,2013(3):269-273.

[2]李二超,韩洁.四化同步发展的内在机理战略途径与制度创新[J].改革,2013(7):152-159.

[3]熊巍,祁春节.湖北省四化同步发展水平评价与对策研究[J].科技进步与对策,2014(9):130-135.

[4]严红.四化同步发展的实证检验及实现路径研究[J].软科学,2015(10):29-32.

[5]陈志平.湖南四化同步演进机制及路径研究[J].现代商业,2016(10):46-48.

[6]杨军.推进安徽新型城镇化建设[J].宏观经济管理,2013(6):75-76.

[7]陈蔚涛,时应峰,吕允亮.安徽省特色农业现代化的环境制约与对策分析[J].安徽科技学院学报,2009(2):80-83.

[8]陈俊峰,宋雨洁,钱永佳.当前安徽城镇化的发展困境与对策[J].中国名城,2011(6):21-26.

[9]李明.走具有安徽特色新型城镇化发展道路[J].江淮,2011(6):20.

[10]欧阳琳惠.农业产业集群对安徽省农业现代化的推动作用[J].农村经济,2012(2):46-47.

[11]朱艳丽.以“信息化、工业化深度融合”为引领推进四化同步发展[J].行政与法,2013(1):1-4.

[12]孙自铎.安徽城镇化道路、模式的探索与反思[J].合肥学院学报(社会科学版),2012(2):3-7.

(责任编辑:冯 卫)

Restriction Factor and Path Choice of Four Modernizations Synchronous Development in Anhui Province

XIAO Zhixiong

(School of Management,Anhui University,Hefei,Anhui 230601,China)

In order to provide references for the four modernizations(industrialization,informatization,urbanization,agricultural modernization)synchronous development in Anhui Province,the author analyzeDThe development status of four modernizations in Anhui Province,and founDThat some restriction factors existing in four modernizations synchronous development.For example,the driving force of industry was not strong,the advantage of agriculture was not obvious,the level of urbanization waSLow,the regional development of four modernizations was unbalanced,the integration of informatization and industrialization,urbanization,agricultural modernization was not enough.According to the development characteristics anDThe relevant policies of Anhui Province,the path of promoting the four modernizations synchronous development in Anhui Province was proposed,including speeding up the urbanization process through center city promoting regional development,developing characteristic agriculture industry clusters,promoting the interactive development of new urbanization and new industrialization,deepening the integration of informatization and industrialization,urbanization,agricultural modernization,constantly promoting institutional innovation to realize the synchronous development of industrialization,informatization,urbanization,agricultural modernization in Anhui Province.

four modernizations synchronization;development;restriction factor;path choice;Anhui

S-9

A

1001-3601(2016)10-0448-0156-04

2016-04-07;2016-09-28修回

教育部人文社会科学研究项目“供需不对等情形下的环境绩效评价及优化策略研究”(14YJC630093);安徽高校人文社会科学研究项目“动态联盟环境中员工隐性知识共享意愿研究”(SK2016A0067);安徽大学校学术与技术带头人引进工程(32030064)

肖志雄(1974-),男,副教授,博士,硕士生导师,从事区域经济管理研究。E-mail:zhixiongxiao@126.com