中国在缅投资项目成败的原因(2011—2016)*

2016-04-10孙学峰

张 聪 孙学峰

中国在缅投资项目成败的原因(2011—2016)*

张 聪 孙学峰

2011年缅甸军政府向民选政府移交权力之后,原本进展顺利的中国在缅投资项目开始呈现不同的成败结果,有些项目遭遇停建,有些项目却顺利建成。研究发现,项目公司与当地社区的利益分配及缅甸执政党与反对派的权力竞争是影响中国在缅投资项目成败的核心因素,其中利益分配的影响更为根本,而权力竞争则发挥着重要的干预作用。具体而言,项目公司与当地社区在投资项目上的利益分配得当,会促使投资项目获得当地社区的社会许可,进而确保项目顺利实施。在利益分配失当引发社会抗议的情况下,如果执政党能够争取到具有较强民意基础的反对派对项目的支持,那么投资项目依然可以顺利实施,反之则难以顺利实施。其原因在于获得了反对派的合作,能够增加支持投资项目的社会政治力量,同时提高执政党或项目公司改进利益分配承诺的可信性。

中缅关系 投资项目 利益分配 权力竞争

电子信箱:zhangcong13@tsinghua.org.cn

孙学峰,清华大学国际关系学系教授。

电子信箱:sunxuefeng@mail.tsinghua.edu.cn

一、导 论

1988年缅甸苏貌军人集团接管国家政权后,尤其是军政府在1990年全国大选后拒绝将权力交给由昂山素季领导并赢得大选的全国民主联盟(简称“民盟”)之后,以美国为首的西方国家开始对缅甸持续实施政治孤立和经济制裁,而中国与缅甸的政治联系和经济合作则逐步加强。①Maung Aung Myoe,In the Name of Pauk-Phaw:Myanmar's China Policy since 1948(Singapore:the Institute of Southeast Asian Studies,2011),pp.105-178.1992年丹瑞军人集团掌握政权,采取了一些经济改革措施,但在西方的经济制裁和外交孤立下,国家经济依然每况愈下,政局动荡不安。2007年8月,缅甸爆发有大批僧侣参加的反军政府示威游行——“番红花革命”,受到军政府镇压,西方国家随后对缅甸实施了第四轮制裁。②缅甸问题专家戴维·斯坦伯格认为,美国先后在1988年、1996年和2003年对缅甸实施了三轮制裁,参见David I.Steinberg,“The United States and Its Allies:The Problem of Burma/Myanmar Policy,”Contemporary Southeast Asia,Vol.29,No.2,2007,pp.219-237。在另一篇论文中,他将美国在2007年后掀起的对缅制裁高潮视为第四轮制裁,参见David I.Steinberg,“The US,China,and Burma/Myanmar:Reconsidering the Siege of an Outpost of Tyranny?”in Li Chenyang and Wilhelm Hofmeister,eds.,Myanmar:Prospect for Change(Singapore:Select Pub,2010),pp.331-361。持续而严厉的经济制裁进一步促使缅甸加大与中国进行经济合作的力度,中国企业先后获得了缅甸的油气开采、水电开发、矿石采掘和交通建设等多个大型投资项目。③本文主要关注中国在缅甸的大型投资项目,这些投资是以特定项目为中心、建立在获取战略资源或战略通道等持久利益基础上的长期投资行为,具有规模大、周期长、支撑性强等特征,主要以自然资源开发和基础设施建设为重点,具体清单可参见附录。参见U.S.Congress,Strategic Materials:Technologies to Reduce U.S.Import Vulnerability Report No.OTA-ITE-248(Washington,DC:Office of Technology Assessment,1985),p.11;Jean-Paul Rodrigue,“Straits,Passages and Chokepoints:a Maritime Geostrategy of Petroleum Distribution,”Cahiers de géographie du Québec,Vol.48,No.135,2004,pp.357-374;刘海云《战略性对外直接投资及其理论背景》,《投资研究》1997年第11期,第41—44页。随着大型投资项目的增加,中国很快超越泰国成为缅甸最大的投资来源国。2010—2011财年,中国在缅直接投资的协议总额达到140.67亿美元,约占当年缅甸批准外国直接投资规模的70%。④Jared Bissinger,“Myanmar FDI Dataset:Approved and Actual since 1989,”https://www.academia.edu/10967993/Myanmar_FDI_Dataset_-_Approved_and_Actual_since_1989,访问时间:2016年10月19日。从2008年开始,缅甸加快政治改革步伐,2011年3月,军政府向民选政府移交权力。由于军方仍在新政府中占据主导地位,中缅关系似乎没有受到显著影响。两个月后缅甸总统吴登盛首访中国,中缅双方宣布建立“全面战略合作伙伴关系”。

然而,缅甸民主转型对中缅关系的不利影响还是很快显现。自2011—2012财年开始,中国对缅甸直接投资连续大幅下滑,2011—2013三个财年分别减少69.11%、92.71%和48.43%。①Directorate of Investment and Company Administration(DICA),“Yearly Approved Amount of Foreign Investment by Country,”http://www.dica.gov.mm/en/topic/foreign-investment-country,访问时间:2016年10月19日。与此同时,中国在缅甸的大型投资项目也出现波折,尤其是2011年9月中国的密松水电站项目突然被缅甸政府单方面宣布暂停。随后2012年3月中国的莱比塘铜矿项目也引发当地民众抗议,此后多次停工复工。在这种情况下,引起各方担忧的中缅油气管道项目却分别在2013年7月和2015年1月建成投产。不难看出,在缅甸民主化转型时期,中国在缅甸投资项目出现了截然不同的实施结果。

中缅投资合作既是中国对外投资的现实缩影,也是中国周边外交实践的未来镜像。深入研究分析中国在缅投资项目成败的原因,不仅有助于中国更好地开展对外投资,为保护海外利益提供政策依据,而且有助于维护中缅友好关系的现实基础,拓展中国周边外交秩序塑造的理论认识。②2014年8月,中缅高层举行会谈时首次以“战略支撑”“地缘桥梁”等词语定位两国投资合作,双方表示要推进大项目开发,进一步发挥重大合作项目对中缅关系的战略支撑作用。参见张云飞《王毅与缅甸外长举行会谈》,新华网2014年8月11日,http://news.xinhuanet.com/world/2014-08/11/c_1112029709.htm,访问时间:2016年9月25日。为此,本文将集中研究缅甸民选政府执政以来中国在缅投资项目成败的原因③本文仅考察进入实施阶段的大型投资项目,进入项目实施阶段指的是投资双方已经正式签署具有法律约束意义的项目协议,具体参考点是协议备忘录(MOA)或合资协议(JVA)的签署日期。有关项目实施阶段的成败标准,现有研究存在两种思路,即完成标准与满意标准。鉴于满意标准较为主观且难以准确测量,加之研究目的是探究项目实施的成败机制,因而本文依据完成标准衡量投资项目成败。完成标准主要关注投资项目是否从观念转化为现实,具体而言,项目成功是指投资项目能够进入实施阶段并且在协议期内完成建设,而项目失败是指投资项目在实施阶段停止或取消而无法在协议期内完成建设。参见Lim C.S.and M.Z.Mohamed,“Criteria of Project Success:An Exploratory Re-examination,”International Journal of Project Management,Vol.17,No.4,1999,pp.243-248。,核心问题则是:同样能为缅甸带来经济效益的中国投资项目,为什么有些能够获得成功,有些却遭遇了失败?研究发现,项目公司与当地社区的利益分配及缅甸执政党与反对派的权力竞争是影响中国在缅投资项目成败的核心因素。具体而言,利益分配得当,将促使中国的投资项目获得当地社区的社会许可,进而确保项目的顺利实施。而在利益分配失当引发社会抗议的情况下,如果缅甸执政党能够争取到具有较强民意支持的反对派的合作,投资项目依然能够顺利实施,反之则难以顺利实施。

全文共分为七个部分。导言部分阐释了具体的研究问题。第二部分梳理了中国在缅投资效果的既有解释及其有待完善之处。第三部分建立了论文的理论框架,重点说明了利益分配和权力竞争对中国投资项目的影响及其逻辑机制。第四至第六部分是案例分析,分别关注了中缅油气管道、密松水电站和莱比塘铜矿三个案例,集中检验了论文的理论假设和逻辑机制。最后,第七部分总结了论文的研究发现及其理论意义和政策启示。

二、现有解释及其不足

2011年3月,缅甸以吴登盛为总统的民选政府开始执政后,部分中国在缅投资项目相继遭遇挫折。这一突如其来的变化使得中国在缅投资问题成为学界研究的热门议题。关于中国在缅投资项目受挫的原因,现有研究主要存在三种解释,即公众舆论压力、利益分配不均和外交平衡战略。

(一)公众舆论压力

作为一种社会力量,公众舆论能够形成政治体系的外部压力,从而迫使政府改变对公共项目的决策。因此,有学者认为,缅甸公众的舆论压力是影响中国在缅投资项目能否顺利实施的直接因素。①Yun Sun,“China and the Changing Myanmar,”Journal of Current Southeast Asian Affairs,Vol.31,No.4,2012,pp.51-77.具体而言,公众舆论压力过大会导致项目受挫,反之则有利于项目实施。例如,面对缅甸社会的舆论压力,缅甸政府不得不暂停了密松水电站的建设,而中缅油气管道项目所承受的舆论压力明显低于密松水电站和莱比塘铜矿项目,因而能够较为顺利地推进并最终完成建设。①Yun Sun,“Chinese Investment in Myanmar:What Lies Ahead?,”Great Powers and the Changing Myanmar,Issue Brief No.1,2013.pp.1-12.相关讨论还可参见李晨阳《缅甸政府为何搁置密松水电站建设》,《世界知识》2011年第21期,第24—26页;宋清润《当前缅甸对华认知分析》,《国际研究参考》2013年第6期,第41—46页;Pichamon Yeophantong,“Assessing Local Responses to Chinese-Backed Resource Development Projects in Myanmar and Cambodia:A Critical Survey,”The Journal of Territorial and Maritime Studies,Vol.2,No.2,2015,pp.95-110;Sze Wan Debby Chan,“Asymmetric Bargaining between Myanmar and China in the Myitsone Dam Controversy:Social Opposition as David's Stone against Goliath,”paper delivered to ISA Asia-Pacific Conference,Hong Kong,June 25-27,2016.

公众舆论压力的解释揭示出中国在缅投资面临的困境,但其至少存在两点有待完善之处。首先,缅甸公众对中国大型投资项目的反对声音一直普遍存在,但为什么有些投资项目遭遇搁置,有些却能够顺利实施?因此,上述解释没有说明公众舆论背后更为根本的影响因素,也无法说明公众舆论压力在什么情况下能够生效,在什么情况下难以产生影响。其次,这一解释假定缅甸政府与公众舆论可以直接互动,但是决策体系外部的公众舆论并不能直接影响政府决策。因此,即使公众舆论能够对决策间接产生影响,但问题的关键仍在于公众舆论发挥作用的内在机制,而非公众舆论是否产生影响。

(二)利益分配不均

这一解释指出,外商投资项目可以给一国及其所在地区带来经济利益,但是与利益增长相比,项目相关方的利益分配更为重要,利益分配不均会直接影响投资项目的实施。具体而言,这一解释可以分为国家间利益分配不均和国内利益分配不均两种观点。第一种观点认为,投资母国与投资东道国之间的项目利益分配不均,容易导致项目陷入困境。有调查报告指出,中国在缅资源开发项目主要用于满足中国的发展需求,缅甸所获收益的比例明显低于中国,因而密松水电站和莱比塘铜矿等项目会频繁遭遇挫折。②Scott Hickie,“Stalled hope?The resource conflict risk to Myanmar's political and economic transition,”Open Briefing,November 2014,pp.6-10,16-20.

第二种观点认为,项目利益在投资东道国国内分配不均容易导致项目陷入困境。有研究认为,缅甸是典型的高冲突、高风险地区,国内的利益主体众多且博弈激烈。中国投资项目给缅甸的不同利益主体带来的收益和潜在风险高度不均,因此容易导致项目陷入困难。①蒋姮:《高冲突地区投资风险再认识——中国投资缅甸案例调研》,《国际经济合作》2011年第11期,第9—12页。此外,中资企业过于依赖缅甸政府,导致对地方势力或当地社区的利益需求重视不够,甚至完全忽视。②蒋姮:《高冲突地区海外投资风险的盲区与应对》,《国际经济合作》2012年第4期,第58—60页。因此,获益较少或无法获益的地方势力往往会抵制投资项目,致使中国的投资项目不断面临风险和冲突。③苏晓辉:《缅甸“民地武”问题对中缅关系的影响》,《当代世界》2013年第4期,第49—51页。

利益分配不均的观点在一定程度上能够解释中国在缅投资项目遭遇波折的原因,但仍需要说明三个问题。首先,中缅双方在合资协议中对收益分配均有细致安排,缅方获益低于中方的论点并不符合实际情况。事实上,该观点忽视了投资项目具有互利共赢的合作性质,未区分投资项目的短期利益与长期利益,以及部分利益与整体利益。其次,投资项目涉及不同的利益群体,也存在不同的利益内容。现有研究在识别与投资项目相关的利益群体方面较为模糊,也没有明确评估投资项目的影响范围,对环境、社会等利益内容的关注尤为不足。最后,更为关键的是,现有研究很少甚至没有说明不同利益群体之间的互动过程,以及它如何导致投资项目的不同结果。也就是说,利益分配影响投资项目实施的作用机制仍然有待清晰阐述。

(三)外交平衡战略

这一解释强调投资项目可以充当外交平衡的战略工具,政府可以通过对外国投资项目的取舍来平衡本国的对外关系,从而最大限度地谋求自身的国家利益。因此,中国在缅投资项目遭遇挫折,主要是域外大国的外部压力,以及缅甸政府推行外交平衡政策的结果。例如,有学者认为,缅甸政府暂停密松水电站项目,却克服困难重启莱比塘铜矿项目,主要是因为在这两个项目上所面临的国际压力不同。①Courtney Weatherby,“China Invests in Myanmar:The Political Fallout of‘Going Out’Next Door,”in Andrew Scobell and Marylena Mantas,eds.,China's Great Leap Outward:Hard and Soft Dimensions of a Rising Power(New York:The Academy of Political Science,2014),pp.48-69.具体而言,外部压力会改变缅甸新旧力量的权力对比和政府的政策偏好,进而影响中国投资项目的实施。②Dossi Simone,“Regime Change and Foreign Policy:Explaining the Fluctuations in Myanmar's Economic Cooperation with China,”European Journal of East Asian Studies,Vol.14 No.1,2015,pp.98-123.

有学者指出,缅甸吴登盛政府一直试图与前军政府划清界限,并力图通过暂停与军政府关系密切的中国投资项目显示其独立自主的决心,并摆脱此前缅甸过度依赖中国的外交取向,同时尽力在大国之间维持平衡,以争取更大的战略空间。③Andrew Selth,“Burma-China:Another dam puzzle,”The Interpreter,November 1,2011;Antonio Fiori and Andrea Passeri,“Hedging in search of a new age of non-alignment:Myanmar between China and the USA,”The Pacific Review,Vol.28,No.5,2015,pp.679-702.也有学者提出,缅甸政府暂停密松水电站并不是出于权力平衡,而是关系平衡的体现。④Huang Chiung-Chiu,“Balance of relationship:the essence of Myanmar's China policy,”The Pacific Review,Vol.28,No.2,2015,pp.189-210.然而无论如何,缅甸政府希望通过对外国投资项目的取舍实施大国平衡外交,以缓解外部压力,确保自身利益最大化。

与公众舆论和利益分配两种解释注重国内因素不同,“外交平衡论”更加强调大国权力竞争对缅甸政府在投资项目取舍上的影响,但这种解释在一定程度上忽视了缅甸自主外交取向的不同选择。首先,从国家利益出发,缅甸政府没有必要采取暂停中国投资项目的消极方式,完全可以选择支持第三国投资项目的积极方式,因为这样更符合外交平衡的利益最大化逻辑。其次,外交平衡的根本目标是实现国家利益,但是这一解释并没有明确说明缅甸政府在具体投资项目上的利益权衡,因而无法准确判断什么投资项目在何种条件下可以作为外交平衡战略的恰当选择。

此外,还有研究认为,经济政治化①朱立:《经济政治化:中国投资在缅甸的困境与前景》,《印度洋经济体研究》2014年第3期,第33—46页。、族群政治②Laur Kiik,“Nationalism and Anti-ethno-politics:Why‘Chinese Development’Failed at Myanmar's Myitsone Dam,”Eurasian Geography and Economics,2016,pp.1-29.等因素是导致中国在缅投资项目陷入困境的主要因素,但这两种解释的概念界定模糊且存在例外案例,难以说明自变量发挥作用的条件和机制。

综上所述,既有解释虽然都存在合理之处,但对中国在缅投资项目成败原因的探索仍有较大的改进空间。更为关键的是,现有多数研究虽然主要依赖案例研究方法,但并没有明确说明案例选择的理由和方法。例如,韦瑟比(Courtney Weatherby)的研究分析了密松水电站和莱比塘铜矿两个案例,但并没有说明选择这些案例的具体依据。③Courtney Weatherby,“China Invests in Myanmar:The Political Fallout of‘Going Out’Next Door”.此外,不少研究仅仅选取了肯定性个案,而没有结合否定性个案进行比较研究,甚至在使用案例证据时存在明显的确认性偏见。例如,基克(Laur Kiik)的研究只选取了符合其解释的密松水电站案例,但并未考虑中缅油气管道案例。④Laur Kiik,“Nationalism and Anti-ethno-politics:Why‘Chinese Development’Failed at Myanmar's Myitsone Dam”.这些研究方法的局限性进一步削弱了既有研究结论的可靠性。

三、利益分配、权力竞争与中国投资项目成败

考察中国在缅投资项目的实施过程,并结合抗争政治和政党政治理论,本文提出中国在缅投资项目的成败主要取决于两个因素,即项目公司与当地社区的利益分配及缅甸执政党与反对派的权力竞争,其中,利益分配的影响居于首要地位,而权力竞争则发挥着重要的干预作用(具体解释机制参见图1)。

(一)利益分配与项目成败

利益分配是指对投资项目实施相关的货币利益和非货币利益的分配行动①Claudia W.Sadoff and David Grey,“Cooperation on International Rivers:A Continuum for Securing and Sharing Benefits,”Water International,Vol.30,No.4,2005,pp.420-427.,前者包括征地补偿、社区基金和股权共享等,后者则涵盖公共服务、社会就业、环境保护等。利益分配行动是制度化治理安排的必然体现,因而在项目实施过程中,项目公司要完善利益分享机制以落实利益分配,并使其为当地社区所确切感知。这些利益分享机制具体包括:移民安置补偿、土地征用补偿、社区发展基金等货币利益分享机制,以及企业社会责任、环境与社会影响评估等非货币利益分享机制。②C.Wang,“A Guide for Local Benefit Sharing in Hydropower Projects,”Social Development Working Papers No.128(Washington DC:World Bank,2012),pp.11-19;L.Lebel,P.Lebel,C.Chitmanat and P.Sriyasak,“Benefit Sharing from Hydropower Watersheds:Rationales,Practices and Potential,”Water Resources and Rural Development,Vol.4,2014,pp.12-28.

在经济不平等且初次分配不均的缅甸,中国的投资项目能够发挥重要的社会再分配功能,因此相关社会力量会围绕项目实施展开激烈的利益博弈。在此过程中,项目公司的利益分配将直接影响当地社区的行为反应,进而决定投资项目的实施结果。如果项目公司注重投资项目的利益分享,能够满足当地社区的利益诉求,当地社区就会基于实际利益支持并接受投资项目,投资项目则因具备合法性而获得社会许可并顺利实施。①社会许可是指投资项目获得当地社区的接纳或赞同,并允许持续进行。社会许可分为终止、接纳、赞同和共有四个不同水平,划分的边界标准依次是合法性、可信性和完全信任。在实践中,完全信任一般很难获取和维持,但获得合法性就达到了项目实施所需的最低标准。参见Ian Thomson and Robert G.Boutilier,“Social License to Operate,”in Peter Darling ed.,SME Mining Engineering Handbook(Englewood,CO:Society for Mining,Metallurgy,and Exploration,2011),3rded.,pp.1779-1796。2013和2015年分别建成投产的中缅油气管道项目就是较为成功的范例。

图1 中国在缅投资项目成败的逻辑机制

相反,如果项目公司忽视甚至损害当地社区的利益,投资项目将容易遭遇当地社区的社会抗议,进而使其难以继续推进。缅甸民选政府执掌国家政权后,缅甸政府与社会的关系发生了深刻转变,政府的控制能力和控制意愿显著降低,对媒体的管制与新闻审查逐渐放松,公民社会组织发展则异常活跃,这些因素为缅甸社会发起抗议行动提供了政治机会和组织资源。②Patrick Strefford,“Myanmar's Transition and Its Protest Movements,”Asia Journal of Global Studies,Vol.6,No.1,2014,pp.4-15;E.Prasse-Freeman,“Power,Civil Society,and an Inchoate Politics of the Daily in Burma/Myanmar,”The Journal of Asian Studies,Vol.72,No.2,2012,pp.371-397.因此,一旦投资项目公司难以满足当地社区的利益分配预期,社会抗议就容易成为当地社区表达利益诉求与释放怨恨的工具,进而导致相关投资项目因无法获得社会许可而难以顺利实施。

具体而言,社会抗议对投资项目的实施产生影响主要依赖两个机制,即破坏机制和说服机制。③肯尼思·安德鲁斯总结了社会运动影响政策实施的三种模式,分别是作用—反应模式(action-reaction model)、接近—影响模式(access-influence model)和运动基建模式(movement infrastructure model)。本文借鉴了他对作用—反应模式中破坏(disruption)和说服(persuasion)两种机制的阐释,并认为破坏和说服两种机制并非彼此孤立,而是相互联系发挥作用。参见Kenneth T.Andrews,“Social Movements and Policy Implementation:The Mississippi Civil Rights Movement and the War on Poverty,1965 to 1971,”American Sociological Review,Vol.66,No.1,2001,pp.71-95。一方面,社会抗议可通过社会动员提高相关投资议题的显著性,进而以破坏性抗争手法增加执政党或项目公司的行动成本。破坏性抗争手法有时可以直接阻止项目实施,但更多时候则是通过形成组织化压力来迫使执政党或项目公司停止项目建设。另一方面,社会抗议可通过信息交流进行再社会化(re-socialization),并借助说服性抗争手法改变执政党或项目公司的偏好和行为。说服性抗争手法可以重构执政党或项目公司对项目实施的认知框架和偏好排序,进而促使执政党或项目公司停止相关项目的建设。

需要说明的是,当地社区可通过多种抗争手法(repertoires of contention)①Sidney G.Tarrow,Power in Movement:Social Movements and Contentious Politics(Cambridge:Cambridge University Press,2011),3rded.,pp.39-51,95-118.;有学者总结了200多种抗争手法,并探讨了这些抗争手法对大型投资项目的影响,参见Philippe Hanna,“Conceptualizing Social Protest and the Significance of Protest Actions to Large Projects,”The Extractive Industries and Society,Vol.3,No.1,2016,pp.217-239。来阻止投资项目的实施,主要包括如攻击、围堵、示威、游行等破坏性(有时是暴力的)手法,以及如宣传、倡议、请愿、游说等说服性手法。破坏性抗争手法有时候可以直接阻止项目实施,更多时候则通过集体动员、规模转移(scale shift)②规模转移是指抗争行动者的数量及其所提要求的范围的增加或减少。参见Charles Tilly and Sidney G.Tarrow,Contentious Politics(Oxford:Oxford University Press,2015),pp.125-126。等方式形成组织化压力,从而迫使执政党或项目公司停止项目建设。与之不同的是,说服性抗争手法主要是通过提供信息、塑造框架等来说服执政党或项目公司改变旧的认知偏好,或接受新的行为约束。例如,为了反对修建密松水电站,缅甸民众发起了“拯救伊洛瓦底江”运动,通过发布宣传手册、举办公共活动等方式说服缅甸政府暂停密松项目。

(二)权力竞争与项目成败

国内政治力量的权力互动会对投资项目实施产生重要影响。在民主化转型时期,缅甸的政治力量主要包括三部分,即缅甸军队及其支持的执政党“联邦巩固与发展党”(简称“巩发党”)、以民盟为代表的反对党和各少数民族组织及其地方武装。③李晨阳、陈茵:《影响缅甸民主化进程的主要政治势力》,《当代亚太》2006年第4期,第19—26页。尽管军队长期是缅甸政治的主导力量④Roger Lee Huang,“Re-thinking Myanmar's Political Regime:Military Rule in Myanmar and Implications for Current Reforms,”Contemporary Politic,Vol.19,No.3,2013,pp.247-261;David I.Steinberg,“The Persistence of Military Dominance,”in David I.Steinberg ed.,Myanmar:The Dynamics of an Evolving Polity(Boulder,CO:Lynne Rienner,2015),pp.37-58.,但随着民主化的逐步推进,政党政治在缅甸的作用得到了进一步的强化。①孔志坚:《缅甸大选后政党政治发展趋向》,《东南亚南亚研究》2012年第2期,第27—30页;杜继锋:《缅甸政党体制变革及未来走向》,《当代世界》2012年12期,第52—55页;Susanne Kempel,Chan Myawe Aung Sun and Aung Tun,“Myanmar Political Parties at a Time of Transition:Political Party Dynamics at the National and Local Level,”the Pyoe Pin Programme,April 2015.在民主化转型时期,当项目公司与当地社区因利益分配产生分歧和冲突时,如果执政党与具有较强民意支持的反对派达成合作,共同支持相关投资项目建设,则投资项目仍可能顺利推进,反之则难以继续实施。

外商投资项目涉及缅甸政党的选举预期和治理绩效。在缅甸民主转型时期,由投资项目引发的社会抗议很容易使执政党陷入两难困境。一方面,如果完全忽视当地社区的利益诉求,继续支持投资项目实施,社会抗议很可能会持续升级。社会抗议升级或失控将直接弱化执政党合法性,更不利于其在未来选举中谋求优势。另一方面,如果完全听从当地社区的声音,暂停或放弃项目实施,缅甸政府的投资信誉则会不断下降,进而直接影响执政党的执政绩效。无论选择何者,执政党都将付出一定程度的政治代价,而争取具有较强民意支持的反对派的合作,则有助于执政党缓解上述困境。

尽管缅甸执政党与反对派具有不同的意识形态和社会基础,但这并不意味着双方总是处于对立或冲突状态。②李晨阳:《缅甸政治转型中的政党政治》,《当代世界》2014年第3期,第67—70页;《政权移交前的缅甸》,《世界知识》2016第4期,第73页。实际上,执政党与反对派之间完全可以基于利益而非原则实现合作。也就是说,反对派介入投资项目可能是出于对自身核心利益的考量,主要包括增加选票、谋求议席或维持生存与安全等。因此,反对派在与执政党的权力互动中的地位变化,会影响反对派在投资项目上的立场和行动,进而影响投资项目的实施结果。如果执政党能够在投资项目上争取到具有较强民意支持的反对派的合作③判断执政党与反对派在投资项目上是否合作,可从言语和行为两个方面入手。言语指标主要考察反对派是支持还是反对投资项目,执政党与反对派在投资项目上是否存在相同、相似或相反的言论;而行为指标则主要考察反对派是否对投资项目采取诸如阻挠、干涉、破坏等行动,执政党与反对派之间是否存在诸如互助、协调或议题联盟等行为。,就容易缓解社会抗议造成的集体压力,促使相关投资项目继续顺利实施。

具体而言,反对派的合作主要通过杠杆(leverage)效应和连杆(linkage)效应发挥作用。一方面,反对派可以充当获取支持的有效杠杆,通过带动更多支持力量来直接改善在相关投资项目上支持与反对阵营的力量对比,从而扩大项目实施的获胜集合(win-set)。①Robert D.Putnam,“Diplomacy and Domestic Politics:The Logic of Two-level Games,”International Organization,Vol.42,No.3,1988,pp.427-460.另一方面,当执政党陷入社会信任危机时,反对派可以充当政府与社会的联系纽带,反对派的合作能够增强执政党或项目公司改进利益分配的承诺可信性,从而减少项目实施的社会阻力。例如,2012年在莱比塘铜矿项目上,缅甸反对党民盟的合作就有效缓解了执政党直接介入所面临的信任难题。②在社会民意存在分裂的情况下,反对派与执政党的合作也可能会使反对党付出一定的政治代价。比如,2013年3月,昂山素季建议继续实施莱比塘铜矿项目,虽然此举对铜矿项目重启发挥了关键作用,但是昂山素季及其领导的民盟也因此遭到部分社区的不满和抗议。

相反,如果执政党未能争取到具有较强民意支持的反对派的合作,甚至在投资项目上遭遇反对派的对抗,针对相关投资项目的社会抗议则会强化对执政党或项目公司的说服或破坏作用,那么投资项目将难以继续实施。例如,在2010年的全国大选中,缅甸主要反对党所获席位较少甚至没有获得任何议席。为此,2011年9月,这些反对党在密松水电站项目上就采取了与执政党相互对抗的立场和策略,以为下届选举积累政治资本,争取更多选票。更为关键的是,反对派的对抗策略不仅会增加反对投资项目的政治和社会力量,而且会削弱执政党或项目公司对利益分配承诺的可信性,进而导致项目无法顺利推进。

综上所述,中国在缅投资项目的成败主要取决于两个因素,即项目公司与当地社区的利益分配及缅甸执政党与反对派的权力竞争,其中,利益分配的影响是更为根本的因素,而权力竞争则发挥着重要的干预作用。如果项目公司与当地社区的利益分配得当,投资项目就更容易获得当地社区的社会许可,进而确保项目的顺利实施。而在利益分配失当引发社会抗议的情况下,如执政党能争取到具有较强民意支持的反对派的合作,则投资项目仍然可以顺利实施,其原因在于反对派的合作能够增加支持投资项目的政治社会力量,同时提高执政党或项目公司改进利益分配承诺的可信性。

(三)案例选择与资料来源

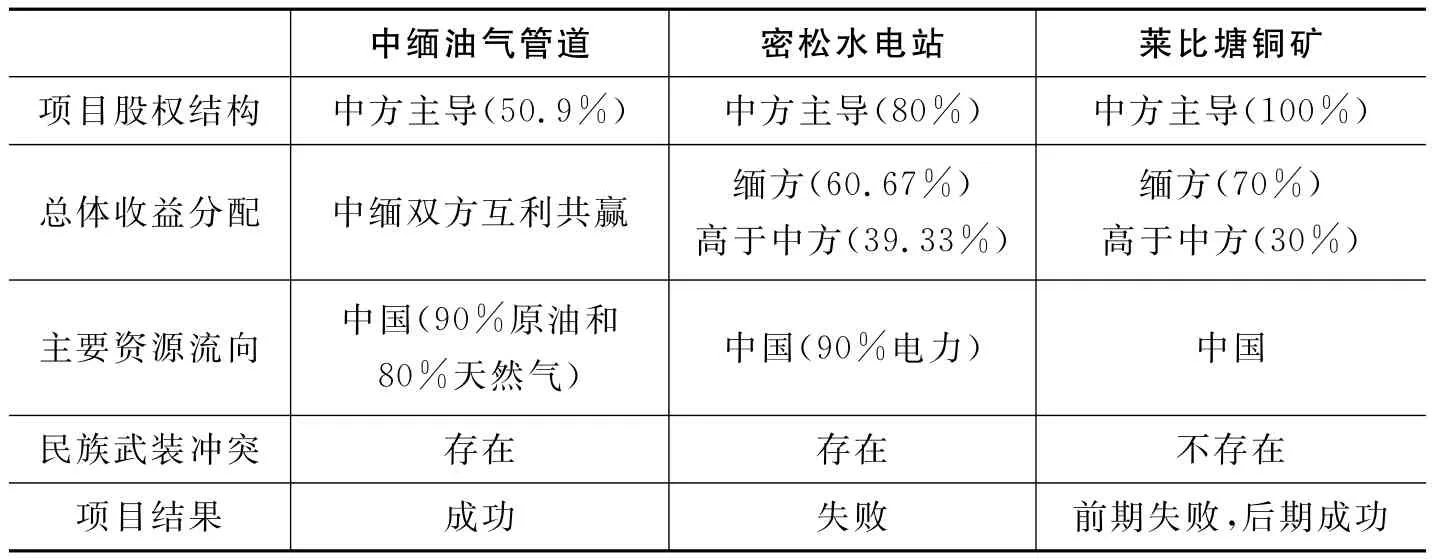

鉴于案例数量①本文将每个投资项目的结果或状态视作一个案例。本文筛选案例主要遵循以下标准:首先,只考察中国在投资结构中占相对多数的投资项目;其次,只关注与自然资源开发、基础设施建设相关的投资项目;最后,只选取进入实施阶段的投资项目,处在规划阶段的投资项目不在考察范围之内。据此获得的全部案例参见附录。无法满足统计检验的需求,本文选择了结构案例比较和过程追踪两种方法检验论文的核心假设和因果机制。根据理论抽样原理,本文选取了中缅油气管道项目、密松水电站项目以及莱比塘铜矿项目作为案例分析对象。选取这三个案例的主要考虑是:首先,案例资料丰富,大大增加了理论观察值,可以确保观察值数量大于推论数量。②有关在定性研究中进行科学推论时平衡观察值数量与推论数量的讨论,参见Gary King,Robert O.Keohane and Sidney Verba,Designing Social Inquiry:Scientific Inference in Qualitative Research(Princeton:Princeton University Press,1994),pp.118-122,208-228。其次,研究变量的取值在案例内或案例间存在较大差异,且包括了肯定性案例和否定性案例,因而可以有效避免仅根据因变量选择案例带来的选择性偏差。③有关肯定性案例与否定性案例的区分以及遵循“可能性原则”选择否定性案例的讨论,参见Gary Goertz,Social science concepts:A user's guide(Princeton:Princeton University Press,2006),pp.177-210。最后,案例发生的时间跨度相近,因此可以使经济政治化和国际压力等因素保持相对恒定。此外,莱比塘铜矿项目因前期和后期的结果迥异,项目由失败转向成功,因变量取值变化大,可以进行案例内纵向比较,以更为有效地控制变量。表1以受控比较的方式总结了所选三个案例的主要情况。

表1 中国在缅投资项目案例分析对象的受控比较

续表

本文的经验数据主要来源于项目公司的公开报告、非政府组织(NGO)的调查报告、学术文献以及主流媒体报道。为了尽可能克服案例数据的局限性,本文通过不同渠道的证据进行相互确证,以最大程度提高案例数据的可靠性和研究检验的说服力。具体而言,本文依照以下三个步骤处理案例数据。首先,通过多种渠道收集案例数据,以构成稳定且有说服力的证据三角,尽力做到对同一事实的多重证明,而非对不同事实的对应证明。①罗伯特·K·殷:《案例研究:设计与方法(第三版)》,周海涛等译,重庆大学出版社,2004年,第106—109页。例如,本文通过对NGO调查报告、企业社会责任报告和学术文献等相互独立的信息,共同确证莱比塘铜矿项目的利益分享实践。其次,针对同一现象但来源不同的数据,本文会通过比较分析,形成案例数据的最大公约数,以增强案例数据的客观性和可靠性。②Alexander L.George and Andrew Bennett,Case Studies and Theory Development in the Social Sciences(Massachusetts:MIT Press,2005),pp.99-100.例如,在分析莱比塘铜矿抗议事件时,本文只选取NGO调查报告和缅甸政府报告中描述相同或相似的事实。最后,在每个案例数据成为证据之前,本文都要从内容③例如,媒体报道不可避免地带有价值立场,相应的内容会因价值倾向而降低假设检验的有效性。对此,本文主要选取纪实性报道,并采取其中的事实部分而非观点部分。、准确性④例如,若开石油观察(AOW)等环保组织的调查报告要么很少或没有说明调查的方法和程序,要么调查的方法和程序不够科学严谨,因此相应的报告内容会因测量误差而降低假设检验的有效性。和概率性①例如,伊江公司在社会责任报告中更倾向于呈现有正面影响的内容,若报告中出现负面影响的内容(如承认社区沟通不足),则这些内容更能提高假设检验的有效性。三个方面来评估案例数据的证据价值。②并非任何案例数据都能够成为证据,有关评估案例数据的信度和效度的讨论,参见Derek Beach and Rasmus Brun Pedersen,Process-tracing Methods:Foundations and Guidelines(Ann Arbor,MI:University of Michigan Press,2013),pp.123-132。

四、项目成功:中缅油气管道

中缅油气管道是一条油气双线并行的能源运输通道,由原油管道和天然气管道组成。原油管道的起点位于缅甸西海岸的马德岛,天然气管道的起点位于皎漂港,管道在缅甸境内自西南向东北贯穿若开邦、马圭省、曼德勒省和掸邦,沿线地质条件复杂,施工难度极大。原油管道项目由中缅双方投资建设,其中中方占股50.9%,缅方占股49.1%;而天然气管道项目则由中韩印缅“四国六方”共同投资建设,其中中方占股50.9%,缅方占股7.4%。项目实际投资高达44亿美元,合作期为30年,是近年来中国在缅投资的大型基础设施项目。③有关中缅油气管道项目的基本概况和发展历程,参见戴永红、力行主编《世界油气管道的地缘政治经济研究:以中缅油气管道为例》,北京:时事出版社,2015年,第128—148页。

在缅甸境内,原油管道长约771公里,天然气管道长约793公里。中缅油气管道绕行马六甲海峡,可以缩短约1200公里的运输距离,减少一周左右的运输时间。管道项目的原油主要来自非洲和中东地区,天然气主要来源于缅甸近海的瑞天然气田。按照项目设计,中缅油气管道建成后每年可输送2200万吨原油、120亿立方米天然气,分别约占中国2014年原油和天然气进口量的7%和20%。可以说,项目建设不仅有助于中国实现能源进口多元化、优化能源安全布局,而且有利于缅甸将资源和地理优势合理转化为经济和战略优势④Bo Kong,“The Geopolitics of the Myanmar-China Oil and Gas Pipelines,”in Edward Chow,Leigh E.Hendrix,eds.,Pipeline Politics in Asia:The Intersection of Demand,Energy Markets,and Supply Routes(Seattle,WA:National Bureau of Asian Research,2010),pp.55-66.,推动缅甸与地区的经济合作与区域整合。⑤Zhao Hong,“China-Myanmar Energy Cooperation and Its Regional Implications,”Journal of Current Southeast Asian Affairs,Vol.30,No.4,2011,pp.89-109.

2009年12月,中国石油天然气集团公司(CNPC)与缅甸联邦能源部签署原油管道项目的“权利与义务协议”。2010年6月3日,中国石油天然气集团公司和缅甸石油天然气公司(MOGE)签署了合资公司的“股东协议”以及天然气管道项目的“权利与义务协议”,中缅油气管道缅甸境内段正式开工建设。受益于项目公司与当地社区完善的利益分享,2013年5月,中缅天然气管道缅甸段实现机械完工,并于同年7月投产运行。2014年5月,中缅原油管道缅甸段实现机械完工,并于次年1月投产运行。

(一)利益分配得当获得当地社会许可

从中缅油气管道项目启动开始,项目公司就重视当地社区普遍关心的征地、环保和就业等问题。首先,在征地补偿方面,项目公司成立了征地小组和赔偿小组,严格执行民众自愿、不补偿不施工和尽可能少占用耕地的原则。在具体操作过程中,项目公司先补偿后建设,率先付清了首期50%的征地补偿金,尽可能双管并行征地并明确30米作业带宽。①张开宇:《中缅油气管道四国六方受益》,中国石油新闻中心2012年6月8日,http://news.cnpc.com.cn/epaper/sysb/20120608/0070346004.htm,访问时间:2016年10月20日。其次,在环境保护方面,项目公司在项目开建前专门聘请泰国IEM公司负责环境影响评估,并按照国际标准完成了环评报告。②王晓群、张立岩:《做有担当的企业公民:对东南亚管道公司的本地化调查》,《中国石油报》2014年1月6日,第4版。项目公司还引入了独立的第三方环境监理,并制订了环境监理规划及其实施细则,确保工程建设和环境保护达到国际标准。③熊运实等:《长输管道工程施工期环境监理初探——以中缅油气管道工程(缅甸段)为例》,《油气田环境保护》2013年3期,第37—40页。最后,在社会就业方面,项目公司专门设立缅籍员工培训中心,注重培训和聘用缅籍员工,同时尽可能提高本土化用工比例。在施工高峰期,缅甸当地用工达到6000多人,超过项目参建人员总数的60%。④罗洪啸:《中缅油气管道:四国共建惠泽多方 创国际能源开发新模式》,《香港文汇报》2013年9月10日,http://yn.wenweipo.com/newszt/Show Article.asp?ArticleID=48639,访问时间:2016年11月5日。

项目公司还积极履行企业的社会责任,切实满足管道沿线当地社区的利益需求。2011年4月,中国石油天然气集团公司与缅甸能源部签订了援建和改造缅甸地方医院的合作意向书,决定分期按需投资600万美元,对管道沿线地区的医疗机构进行新建、扩建和改建,以改善当地社会的医疗设施和卫生条件。项目公司还实施了对缅援助计划,每年从管道项目中捐助200万美元作为援助资金,重点用于当地的教育、医疗、卫生和赈灾等社会公益事业。①张立岩、徐文凯:《宝石花开金色国度:中国石油在缅甸履行社会责任纪实》,《中国石油报》2011年4月18日,第2版。为了切实落实援助计划,项目公司在项目开建前成立了公共关系处和社会经济援助办公室,项目公司没有将援助资金直接交付缅甸政府,而是亲自全程参与并主导整个社会援助项目进行。据不完全统计,项目公司已捐建了2所幼儿园和45所中小学校,改善了近2万名学生接受教学的条件,还援建了24所医院与诊所,改善了约80万社区民众的医疗条件。②罗洪啸:《中缅油气管道:四国共建惠泽多方 创国际能源开发新模式》,《香港文汇报》2013年9月10日,http://yn.wenweipo.com/newszt/Show Article.asp?ArticleID=48639,访问时间:2016年11月5日。

2012年3月起,为了解决若开邦的缺水缺电问题,中石油联手项目公司捐赠1000万美元用于建设当地的供水系统和供电设施。③“Caring for Communities along the Myanmar-China Oil &Gas Pipelines,”CNPC Press,June,2012.其中,在原油管道起点的马德岛地区,项目公司投资兴建了马德岛水库,并安装了自来水管线。④于景浩、孙广勇:《中缅油气管道工程造福当地居民》,《人民日报》2012年8月12日,第3版。在天然气管道起点的皎漂港地区,项目公司投资兴建了皎漂发电厂,每天输送1万多立方米天然气专门用于发电。⑤权太峰等:《能源动脉贯西南:中缅油气管道社会利用调查》,《中国石油报》2015年2月9日,第1版。这些利益分享实践符合当地社区的利益需求,为管道项目建设赢得了社会许可。项目沿线的村民曾积极评价管道项目:“(项目公司)给我们村里铺路,大家关系很好、很融洽。”⑥王晓群、张立岩:《做有担当的企业公民:对东南亚管道公司的本地化调查》,《中国石油报》2014年1月6日,第4版。缅甸总统顾问吴盛温昂(U Sein Win Aung)在接受采访时也表示,中缅友好协会曾协助项目公司在掸邦、若开邦等地完成修建医院、学校、诊所等公益事业。因此,即使有西方言论挑唆,当地村民对中缅油气管道项目依然非常认同。①朱晓磊:《别因果敢事件忽略缅中友谊之海》,《环球时报》2015年4月21日,第7版。

管道项目在建设过程中也曾面临挑战。例如,有些缅甸非政府组织发布调查报告,指责管道建设可能引发强制迁移、环境破坏、人权侵犯等问题。②这些调查报告基于实地调查,但在方法、程序上有失严谨,并且部分内容存在错误和虚构的成分,参见“Blocking Freedom:A Case Study of China's Oil and Gas Investment in Burma,”Arakan Oil Watch,October,2008;“Corridor of Power:China's Trans-Burma Oil and Gas Pipelines,”Shwe Gas Movement,September 2009;“The Burma-China Pipelines:Human Rights Violations,Applicable Law,and Revenue Secrecy,”Earth Rights International,March 2011;“Pipeline Nightmare:Shwe Gas Fuels Civil War and Human Rights Abuses in Ta'ang Communities in Northern Burma,”Ta'ang Students and Youth Organization,November 2012;“Drawing the Line:the Case against China's Shwe Gas Project,”Shwe Gas Movement,September 2013;不同的是,祝湘辉驳斥了对管道项目在征地、就业和社会责任等方面的不实指责,参见Zhu Xianghui,“Do the Myanmar-China Pipelines Put Myanmar at Risk?A New Perspective on the Power Corridor,”paper delivered to A Symposium on Myanmar 2011:Governance,Development and Dialogue in Hong Kong University,June 2011。但与其他投资项目相比,管道项目遭受的批评与反对在范围和强度上都非常有限。③Yun Sun,“Chinese Investment in Myanmar:What Lies Ahead?”Great Powers and the Changing Myanmar,Issue Brief No.1,2013,p.9.随着当地社区逐步分享到项目建设带来的实际利益,缅甸非政府组织已难以动员起当地社区来共同反对管道项目建设。例如,有人蓄谋在泼水节组织对管道项目进行抗议,但很多村民都拒绝参加。④王晓群、张立岩:《做有担当的企业公民:对东南亚管道公司的本地化调查》,《中国石油报》2014年1月6日,第4版。不仅如此,当地社区还以实际行动支持管道建设,主动参与到维护管线安全的工作当中,成为确保管道项目顺利建设的重要力量。

(二)反对派合作确保管道项目建成

管道起点地区若开邦的主要政党总体上支持中缅油气管道项目建设。在1990年和2010年的大选中,若开民主联盟和若开民族发展党先后取得该邦第一大党地位,对当地经济和社会事务有着重要的影响力。尽管由若开民族发展党领衔的政党联盟曾三次提交议案,要求中央政府重审中缅油气管道项目,但由于该项目惠及当地社区,若开民主联盟和若开民族发展党都意识到管道项目对若开邦具有潜在发展利益,对环境和社会的损害相对较小,因而并未要求停建中缅油气管道项目,更未采取强硬的对抗行动。①Adam Simpson,“Civil Society and Pipeline Politics in Myanmar(Burma):Energy Markets and Activist Environmental Governance,”New Approaches to Building Markets in Asia Working Paper,No.37,2012,p.12.多次访华的若开民族党②2013年6月,若开民主联盟与若开民族发展党合并成为若开民族党,该党主张维护若开民族利益和联邦利益,是目前中国主动接触的两个缅甸反对党之一。主席埃貌(Aye Maung)曾明确表示,中缅油气管道的起点在缅甸的若开邦,对中国有利,对缅甸有利,对若开邦地方发展也有利。③张云飞:《缅甸议员高度评价中国“一带一路”倡议》,新华网2015年4月1日,http://news.xinhuanet.com/world/2015-04/01/c_1114842091.htm,访问时间:2016年9月25日。

管道途径地区掸邦北部的少数民族地方武装组织并未公开反对管道项目,也未采取相应的破坏行动。管道项目途径的垒坎(Loikang)是克钦独立军第四旅控制区的总部所在地。2011年6月,尽管缅甸政府军与克钦独立军爆发了武装冲突,但是克钦独立军负责人在战事爆发一周后就公开表示无意破坏中缅油气管道。④方晓:《缅甸克钦独立武装称暂不会袭击中缅油气管道》,凤凰网转自《东方早报》2011年6月20日,http://news.ifeng.com/mil/1/detail_2011_06/20/7116542_0.shtml?_from_ralated,访问时间:2016年9月28日。不过,为了确保项目建设安全,缅甸政府军提前控制了管线途径的相关区域。当年9月24日,缅甸政府军集结上千兵力对垒坎地区的克钦独立军发起了“暴风式攻击”。⑤Milagros Wilkerson,“Burma Army Launches Storm-offensive to KIA,”Kachin News Group,September 24,2011.对此,克钦独立军指挥官凿劳(Zau Raw)上校也表示,政府可能会宣称其军事目标是在管道贯穿的冲突地区确保安全,但是克钦独立军并不反对管道建设项目,还曾就此与政府讨论过共担安全职责。⑥Ba Kaung,“Four Days of Heavy Fighting in Northern Burma,”The Irrawad dy,September 26,2011.

项目利益分配得当使得缅甸执政党更加坚定地支持项目建设,不仅与项目公司达成安保协议,而且组建了专门守卫管道的职业部队,对管道项目进行军事化保障,并在重点地段派驻警察保卫管线。调查报告显示,在管道沿线的21个镇区,缅甸政府军驻扎了44个步兵营或轻步兵营,其中若开邦的2个镇区就有6个营,而掸邦的7个镇区则有27个营,每个营大约有300名士兵,负责项目施工区域安全保障的士兵共计1.3万余人。①“Corridor of Power:China's Trans-Burma Oil and Gas Pipelines,”Shwe Gas Movement,September 2009,pp.20-21,36;“Sold out:Launch of China Pipeline Project Unleashes Abuse across Burma,”Shwe Gas Movement,September 2011,pp.10-11.缅甸政府军的这些措施主要是为了保护其经济利益和扩张控制范围,但这些做法也确保了管道项目实施的安全与稳定。

综上所述,中缅油气管道项目公司始终重视投资利益的社会共享,注重设计和执行多样化的利益分享机制,并积极履行企业社会责任,不断回应当地社区的利益诉求。利益分配得当增强了当地社区社会许可的利益基础,进而使得反对派不会采取激烈的对抗立场和行动,非政府组织也难以动员当地社区联合反对管道项目建设。换言之,利益分配得当使得管道项目赢得了必要的社会许可,缅甸国内支持管道项目建设的力量一直占据主导地位,最终确保中缅油气管道项目比较顺利地完成建设。

五、项目失败:密松水电站

密松水电站位于缅甸北部的少数民族地区克钦邦,是中国电力投资集团(简称“中电投”)独家开发的伊江水电项目中最大的水电站。②有关伊江水电项目和密松水电站的情况和进展,参见“Hydropower Development of Ayeyawady River Questions and Answers,”ACHC,August 2012。密松水电站是中缅两国投资合作的重点项目,已明确纳入中缅两国战略合作范围。2009年12月,中电投与缅甸电力部正式签署项目合资协议,电站前期工程正式开工建设。密松水电站的建设可以开发缅甸的电力资源,缓解电力紧缺困境,促进“密支那—密松经济走廊”的形成和发展。③“Hydropower Development of Ayeyawady River Questions and Answers,”ACHC,August 2012,pp.87-88,97-98.

2011年2月,时任缅甸总统吴登盛视察密松水电站,对项目建设给予了高度认可。然而,当年9月,在事先未与中国政府和项目公司协商的情况下,缅甸政府单方面宣布暂停密松水电站建设。①有关密松水电站的大事年表,参见Appendix,“Chronology of the Myitsone Dam at the Confluence of Rivers above Myitkyina,”Journal of Current Southeast Asian Affairs,Vol.31,No.1,2012,pp.141-153。2012年8月,缅甸投资委员会召开会议宣布,缅甸政府无法确保密松水电站的建设前景,建议先将建设设备和建筑材料运回中国。2013年3月,中方参建单位和设备悉数撤离,密松水电站的建设工作陷入全面停滞状态。尽管缅甸新政府在2016年8月建立了“密松项目调查委员会”,但密松水电站项目至今仍然没有重启的明确迹象。②2016年8月,缅甸国务资政昂山素季访华。在与中国领导人会见期间,昂山素季依然未就重启密松水电站明确表态。2016年11月,密松项目调查委员会提交了首份调查报告,暂未就密松水电站提出具体的建议和解决措施。参见杜一菲《李克强同缅甸国务资政昂山素季举行会谈》,《人民日报》2016年8月19日,第3版;刘华《习近平会见缅甸国务资政昂山素季》,《新华每日电讯》2016年8月20日,第1版;Tin Htet Paing,“Commission Submits Myitsone Assessment Report,”The Irrawaddy,November 11,2016.

(一)利益分配失当引发当地社会抗议

尽管密松水电站能给缅甸带来显著的经济效益,但是项目建设却没有充分考虑受项目影响社区的合理利益。在移民安置、环境保护和社会就业方面,项目公司虽都有相应的政策,但总体上是承诺多于实践,规划多于实施。③2012年8月,伊江公司出版《伊江水电开发问答》一书,全书共有14处实践行动记载了确切日期,其中有2处发生在2011年9月30日密松水电站停建之后,其他内容没有明确记载日期。参见“Hydropower Development of Ayeyawady River Questions and Answers,”ACHC,August 2012;2013年12月,伊江公司发布了首份企业社会责任报告。报告显示,伊江公司在2010年3月完成了伊江项目环评报告,但直到密松水电站停建前的2011年9月,环评报告才对外公布。社会责任报告列举了伊江公司在环保、移民和就业等方面的实践,然而关键在于,该报告的时间范围是截至2012年12月31日。实际上,报告记载的内容主要发生在密松水电站停建之后,属于“事后补救”行为。参见伊江上游水电有限责任公司:《伊江上游水电有限责任公司2010—2012年社会责任报告》,中电投云南国际官网2013年12月25日,http://www.cpiyn.com.cn/Liems/site/zeren/zeren News.jsp?nid=8813,访问时间:2016年9月20日。例如,伊江公司虽然新建了示范移民村,但移民村的规划和建设存在诸多问题①Mungchying Rawt Jat,“Model villages are not a model,”June 21,2013,http://www.burmapartnership.org/wp-content/uploads/2013/07/model_villagers_are_not_a_model.pdf,访问时间:2016年9月18日。,中方企业虽然表示给予了征地补偿,但是补偿资金却直接交由缅甸政府,并且具体负责征地工作的缅方企业存在强制拆迁的行为。②Robert H.Taylor,“The Problems Facing China's Dams in Myanmar,”in David I.Steinberg and Hongwei Fan,eds.,Modern China-Myanmar Relations:Dilemmas of Mutual Dependence(Copenhagen:NIAS Press,2012),pp.196-199.尤其是没有考虑到村民的生产与生活困难,结果导致部分村民拒绝搬迁安置,当地社区也因此发起了不少抗议活动。③Hkawn Ja Aung,Social Movement on Myitsone Hydropower Dam Project in Kachin State,Burma/Myanmar(Bangkok:Chulalongkorn University Press,2014),pp.49-81;Julian Kirchherr,K J Charles and M J Walton,“The Interplay of Activists and Dam Developers:the Case of Myanmar's Mega-dams,”International Journal of Water Resources Development,Vol.1,No.21,2016,pp.3-8.

重要的是,项目公司低估了环境与社会影响评估的综合性。密松水电站的影响区域并不仅限于项目驻地,而是覆盖了伊洛瓦底江整个流域,但伊江公司并没有全面评估电站的影响区域和受损群体,其社会责任实践则主要集中在坝址所在的社区,受益群体也主要是缅甸政府有效管辖的民众。这些做法直接导致电站建设带来的利益和风险在不同区域、不同群体之间分配失当,突出表现是当地政府享受了大部分经济利益,但全流域的普通民众却承担了项目对社会、环境和文化等方面的潜在不利影响。④蒋姮:《高冲突地区投资风险再认识——中国投资缅甸案例调研》,《国际经济合作》2011年第11期,第9页。利益分配严重失当导致民众普遍反对电站建设。例如,有克钦民众认为,当时的军政府“和发委(SPDC)未经克钦人同意就与中电投签署了在克钦邦兴建7座水电站的协议,所有电力都将输送给中国。这既不是为了当地,也不是为了国家,因此我们不需要水电站”。⑤CPCS,Listening to Voices from Inside:Ethnic People Speak(Otago:Centre for Peace and Conflict Studies,June 2010),p.239.

由于缅甸军政府的高度压制,反密松水电站的运动力量被迫流散到周边国家,抗议活动转而由缅甸境外的非政府组织主导,进而从外部对缅甸政府和项目公司施加压力。①Adam Simpson,“Challenging Hydropower Development in Myanmar(Burma):Cross-border Activism under a Regime in Transition,”The Pacific Review,Vol.26,No.2,2013,pp.129-152.“克钦发展网络组织”(KDNG)一直致力于反对密松水电站项目,多次发布调查报告刻意指责项目建设。②“Damming the Irrawaddy,”Kachin Development Networking Group,October 2007;“Resisting the Flood:Communities Taking a Stand against the Imminent Construction of Irrawaddy Dams,”Kachin Development Networking Group,October 2009.2010年6月,“克钦民族组织”(KNO)动员海外克钦人在缅甸驻外使馆前发起抗议活动,希望团结克钦人共同反对密松水电站。③“Exiled Kachins Urge China to Stop Irrawaddy Myitsone Dam Project,”Kachin News Group,June 7,2010.虽然这些活动没有直接导致密松水电站的停建,但该项目却通过这些活动引起了国际社会的关注。在缅甸政府和项目公司缺乏及时回应的情况下,这些非政府组织逐步掌握了塑造框架、设置议程的话语权,有关密松水电站的负面消息和疑虑加剧扩散,当地社区的抗争意识和抗争能力也随之逐步提升。

2011年3月,缅甸民选政府上台,民主化进程加速。由于缅甸政府对社会的政治控制放松,针对密松水电站的抗议声音越来越强,抗议活动也逐渐由国外转向国内,活动范围不断扩大。当年6月,“缅甸生物多样性与自然保护联盟”(BANCA)披露了伊江项目环评报告。报告认为密松水电站对生物多样性、伊江下游生态、居民生计等存在严重威胁,建议开发两座小型水电站以代替密松水电站。④Environmental Impact Assessment(Special Investigation)on Hydropower Development of Ayeyawady River Basin above Myitkyina,Kachin State,Myanmar,Biodiversity And Nature Conservation Association(BANCA),October 2009,pp.41-42.调查报告很快在缅甸媒体与社会中产生了极大轰动,给主导环评调查的项目公司带来了很大压力。面对缅甸社会的压力,2011年9月,伊江公司公布了由中国长江勘测规划设计研究院完成的项目环评报告。报告认为密松水电站在生物多样性、流域生态、水坝安全等方面没有制约性影响,建议兴建密松水电站。⑤Environmental Impact Report of Hydropower Development in Upper Reaches of Ayeyawady River,Changjiang Survey,Planning,Design and Research Limited Co.,March 2010,pp.295-296.撰写报告的两个机构曾共同参与密松水电站的环评调查,但是给出的结论却截然相反,这更加激起了缅甸社会对密松水电站项目的质疑和抗议。

“缅甸河流组织”(BRN)借机大力宣传环评报告揭示的问题和隐患,指责项目公司忽视对下游影响的评估、缺乏对社会影响的评估,且没有事先开展社区协商。①Environmental Impact Study on Hydropower Development of Irrawaddy River:An Analysis from Burma Rivers Network,Burma Rivers Network,July 2011.由于缅甸媒体中的负面报道渐居主流,社会各界对密松水电站的担忧和不满逐渐累积扩散,最终形成一股持续强大的反密松情绪。②Min Zin,“Burmese Attitude toward Chinese:Portrayal of the Chinese in Contemporary Cultural and Media Works,”Journal of Current Southeast Asian Affairs,Vol.31,No.1,2012,pp.115-131.而作为缅甸“母亲河”的伊洛瓦底江则成为这股情绪的汇集点和引爆点。2011年9月2日,缅甸总统吴登盛收到了一封包括政治家、艺术家、记者等在内的上千人签名的请愿书,希望停建密松水电站,“让伊洛瓦底江长流不息”。③Leah Grady Sayvetz,“Burmese Citizens Stop Dam Construction on Irrawaddy River,2007—2011,”Global Nonviolent Action Database,March 15,2012.

随着密松水电站与保护伊洛瓦底江联系起来,缅甸社会各个地区、民族和阶层开始联合起来,不同程度地参与到一场名为“拯救伊洛瓦底江”(Save the Irrawaddy)的运动中。④Laur Kiik,“Nationalism and Anti-ethno-politics:Why‘Chinese Development’Failed at Myanmar's Myitsone Dam,”Eurasian Geography and Economics,Vol.1,No.29,2016,pp.11-13.对密松水电站的关注也从上游地区的克钦邦扩散到伊洛瓦底江整个流域。作为运动发起者的环保活动家敏佐(Myint Zaw)说:“在缅甸这样的国家,我们有很多的族群和议题分裂了人民,但伊洛瓦底江却能把人民团结在一起。”⑤Shashank Bengali,“Goldman Environmental Prize Honors Anti-dam Campaign in Myanmar,”Los Angeles Times,April 19,2015.对密松水电站的批评也已不再仅局限于生态环境、移民安置、工程安全等具体问题,而是延伸到社会不公、民族团结、民主改革等更深层次的问题。实际上,反密松情绪逐渐演变成为夹杂着环保主义、民族主义和民主主义的社会心态,而不是暂时的公众舆论压力。

(二)反对派对抗致使水电项目停建

面对强烈的社会抗议浪潮,缅甸政府最初曾尝试通过多种方式来缓解压力,争取推进密松水电站项目。2011年8月,缅甸媒体和社会上对密松水电站的疑虑和争议增多,为此,缅甸第一电力部部长吴佐敏(U Zaw Min)以笔名在官方报纸上发表文章,呼吁缅甸人民支持密松水电站建设。①A Staff Member(MEPE),“Perpetual Natural Heritage Relayed with Good Volition,”The New Light of Myanmar,August 9,2011.9月11日,缅甸政府在内比都专门召开媒体见面会,希望澄清外界对密松水电站开发价值和决策过程的质疑。吴佐敏代表政府表示,电力开发是缅甸的国家利益,对缅甸具有显著的经济效益,政府将按照协议坚决推进项目建设。②Aung Khin,“Myitsone Dam Project Will not Be Discarded Anyhow Despite Objections from Any Sources:Electric Power Minister,”Eleven Media Group,September 14,2011.9月17日,缅甸第一电力部还主持召开了有关伊江水电项目及其环境影响的研讨会。③参加研讨会的成员来源广泛,主要有缅甸联邦部长、议员代表、部门首脑、企业家、社会组织、媒体记者以及部分公众。值得注意的是,这场旨在为密松水电站项目争取社会支持的会议在政府内部引起了强烈争论和分歧。中电投云南国际总经理李光华率领中方代表团参加了研讨会,并亲历了此次内部争论,而相关分歧和意见是否有效传达给中国政府目前尚未可知。参见Wai Moe,“Myitsone Controversy Sparks Discord in Naypyidaw,”The Irrawaddy,September 19,2011。缅甸政府的主动释疑和强硬表态不但没有消除社会质疑,反而激起了更多的社会抗议。

缅甸反对党民盟提出要重新评估甚至停建密松水电站。在2010年全国大选中,缅甸军队支持的巩发党获得大多数议席而组建政府,民盟因拒绝参选而未获议席,其他少数民族政党所获议席较少且多有不满。④Tin Maung Maung Than,“Myanmar's 2010 Elections:Continuity and Change,”Southeast Asian Affairs,No.1,2011,pp.190-207.2011年8月11日,民盟主席昂山素季公开发表《关于拯救伊洛瓦底江的请愿书》,分析了伊洛瓦底江开发面临的生态、经济、技术与政治等问题,呼吁缅甸各界团结起来,重新评估密松水电站,找出可以阻止不宜后果的解决方案。⑤Aung San Suu Kyi,“Irrawaddy Appeal,”Open Letter,August 11,2011.9月20日,缅甸10个政党发表联合声明,质疑密松水电站的技术和安全问题,敦促政府邀请独立专家重新评估项目。①Te Te,“Ten Political Parties Say Parliament Approval of Myitsone Is Not Enough,”Mizzima,September 21,2011.9月28日,全国民主力量党甚至公开呼吁就密松水电站进行全民公决。9月30日,缅甸联邦部长吴昂基(U Aung Kyi)会见昂山素季,双方就合作保护伊洛瓦底江的方式和方法深入交换意见,在随后的新闻发布会上,昂山素季明确表示支持暂停密松水电站的决定。②Nay Pyi Taw,“Union Minister U Aung Kyi Meets Daw Aung San Suu Kyi,”The New Light of Myanmar,26 July,2011,p.10.

缅甸克钦独立组织及其武装也明确反对建设密松水电站。伊江水电项目处在政府军和克钦独立军交织管辖的克钦山区,尤其是密松水电站,其坝址位于政府军管辖区域,而坝区则位于克钦独立军管辖区域,这使得密松水电站建设交织着复杂的经济和安全问题。例如,项目公司在密松水电站前期投资200多亿缅币维护或修建了400多公里的道路和桥梁,以为伊江水电工程做好前期准备③伊江上游水电有限责任公司:《伊江上游水电有限责任公司2010—2012年社会责任报告》,中电投云南国际官网2013年12月25日,http://www.cpiyn.com.cn/Liems/site/zeren/zerenNews.jsp?nid=8813,第43页,访问时间:2016年9月20日。,但克钦独立军认为这些进场道路和桥梁有利于政府军扩张控制范围,间接威胁自己的生存和安全。2011年3月,克钦独立组织在公开信中要求停建密松水电站,明确警告政府军不要在项目所在区域实施安全监测等手段,并且不会对或因水电站建设引发的内战负责。④Lanyaw Zawng Hra,“KIO Open Letter to the People's Republic of China,”March 16,2011,http://www.burmalibrary.org/docs11/KIO-Letter_to_China-red.pdf,访问时间:2016年9月25日。

2011年6月,双方围绕太平江水电站区域的控制权开战,克钦独立军抨击政府军借水电站项目扩张势力范围,开始明确主张水电站项目的开发权益:“我们想在这些项目上拥有发言权,确保这些大坝的收益也可以造福克钦人。”⑤张喆:《缅甸内战已持续一周 克钦独立军致信中方求调停》,凤凰网转自《东方早报》2011年6月17日,http://news.ifeng.com/world/detail_2011_06/17/7073210_0.shtml,访问时间:2016年9月28日。从2011年8月开始,克钦独立军控制了中国通往密松水电站的重要关卡及运输通道,不顾政府军的武力威胁,时常禁止建筑材料运往施工地点。①Ko Htwe,“KIA Warned Not to Block Myitsone Trucks,”The Irrawaddy,September 20,2011.可见,缅甸政府军与克钦独立军的对立冲突明显加剧了后者对密松水电站项目的反对,而克钦独立军的强制行动显然影响了密松水电站的正常建设。

综上分析,项目公司的利益分享实践与当地社区对环保、就业和征地的利益期待相距甚远,项目公司没有及时主动公布环评报告并落实减少社会影响的措施,由此引发了持续的社会抗议。社会抗议提高了密松水电站的社会关注度,并说服不少缅甸政府官员改变对项目建设的态度。更为重要的是,缅甸的主要反对党民盟和克钦独立组织都明确反对密松水电站,这使得项目的政治和社会反对力量远远超过支持力量。反对派的对抗使得执政党和项目公司的利益承诺难以获得足够的信誉支撑,最终执政党不得不单方面叫停了密松水电站建设。

六、项目转败为成:莱比塘铜矿

莱比塘铜矿位于缅甸西北部的实皆省南部,铜矿资源储量558万吨,设计产能为年产10万吨阴极铜,是中缅合作投资的大型资源开采项目,合作期为30年,协议投资额为10.65亿美元,投资方基于产品分成协议共享项目收益。②有关莱比塘铜矿的基本情况与发展历程,参见Knight Piésold,The Environmental and Social Impact Assessment of Letpadaung Copper Project,”Prepared for Myanmar Wanbao Mining Copper Limited(MWMCL),May,2014,Introduction。根据最新协议,缅甸投资方的收益占到了项目总收益的一半以上,因此,莱比塘铜矿的开发对于缅方而言有着显著的经济效益,有助于促进当地的经济和社会发展。

然而,2012年3月,铜矿项目建设全面启动仅3个月,当地社区就出现大规模的抗议活动,项目被迫全面停工,2个月后才逐渐恢复施工。当年11月,当地社区再次出现大规模抗议活动并迅速升级,铜矿项目被迫全部中断,近一年后才得以低调复工。2014年3月,铜矿项目开始扩建,这期间虽遭当地社区的抗议阻拦,但仍按计划在12月完成了围挡扩建。2016年3月,莱比塘铜矿项目已基本建成并且顺利投产出首批阴极铜。①《中国瑞林设计的缅甸莱比塘铜矿项目顺利投产》,中国瑞林官方网站,2016年7月4日,网址:http://www.nerin.com/index.php?ac=article&at=read&did=1426,访问时间:2016年9月25日。

(一)利益分配失当引发当地社会抗议

莱比塘铜矿项目涉及的利益群体规模较大,而项目公司最初并没有充分考虑当地社区的利益关切,特别是在前期基建阶段,项目公司在利益分配的内容和程序上都存在明显缺陷和不足。②铜矿项目前期在征地、环保和就业等方面的问题,参见《实皆省蒙育瓦县查灵吉镇区莱比塘铜矿项目最终调查报告》,《缅甸金凤凰中文报》2013年3月18日,C01-C08版。首先,在环境保护方面,中国万宝公司接手项目后并没有及时按照国际标准进行环境与社会影响评估,而是沿用了加拿大艾芬豪矿业公司经营时期制定的环评报告,但这份环评报告不仅不符合当前的国际标准,而且严重脱离了缅甸的实际情况。其次,在征地补偿方面,万宝公司虽承诺以高价标准进行土地赔偿,但是赔偿金的发放却交由缅甸经控公司具体实施。③蒋姮:《中国在缅甸的投资风险评估——中缅蒙育瓦铜矿调研报告》,《中国经济报告》2013年第6期,第106页。结果该公司不仅私自扣减赔偿资金,而且使用隐瞒和欺骗手段强迫村民签署赔偿合同,致使赔偿范围扩大、期限延长。④“Submission of Evidence by Lawyers Network and Justice Trust to the Letpadaung Investigation Commission,”Lawyers Network and Justice Trust,January 28,2013,pp.9-11.最后,在社会就业方面,项目公司大规模征地造成大量失地村民,而受影响社区的村民却没有获得合适的工作机会。⑤《实皆省蒙育瓦县查灵吉镇区莱比塘铜矿项目最终调查报告》,《缅甸金凤凰中文报》,2013年3月18日,C08版。

项目利益分配失当使得项目公司与当地社区的矛盾逐渐深化。2012年3月,铜矿项目全面启动后,项目公司开始在农田耕地上建造项目设施。由于征地补偿不透明和沟通不顺畅,部分村民宣扬项目公司未经协商和允许就侵占耕地,结果导致越来越多的村民开始反对项目建设。当年6月,上百名村民掀起了反对铜矿项目的第一波抗议浪潮,并提出停止倾倒矿渣、停止建造设施、停止强制搬迁以及重开寺庙等四项要求。①Lwin Lwin Wai,“Public Participation,Social Movements and Environmental Decision Making:A case Study of Latpadaung Mining Project,”The first International Conference on Burma/Myanmar Studies,Burma/Myanmar in Transition:Connectivity,Changes and Challenges,Chiang Mai,24-26 July 2015.pp.20-26.面对突如其来的社会抗议,项目公司被迫暂停项目建设,并表示可以满足村民提出的要求。然而,项目公司随后在未完全兑现承诺的情况下就开始恢复建设,结果导致抗议活动再次出现并逐步升级。

2012年10月,在环保人士、学生群体和社区组织的参与和支持下,当地社区村民联合成立了由26人组成的“拯救莱比塘山委员会”(Letpadaung Salvation Committee),敦促全面停止铜矿项目,妥善保护莱比塘山。不难发现,此时当地社区已开始有意识地塑造新的动员框架,力图将抗争话语转向兼具自然和文化意涵的“莱比塘山”。这一新的文化动员框架引发了更为广泛的社会关注,促使环境问题一时成为铜矿项目的关注焦点,支持并参与社会抗议的当地民众也越来越多。由于当地政府禁止针对铜矿项目的游行,“拯救莱比塘山委员会”便组织了主题为“沉思莱比塘山”的公共祈祷活动以表达集体抗议。②“Submission of Evidence by Lawyers Network and Justice Trust to the Letpadaung Investigation Commission,”Lawyers Network and Justice Trust,January 28,2013,p.13.

2012年11月,在当地内外组织的联合动员下,大量村民、学生和僧侣掀起了反对铜矿项目的第二波抗议浪潮,抗议活动也迅速蔓延至仰光、曼德勒等主要城市,中国驻缅大使馆前也出现了示威游行。更为严峻的是,矿区的抗议行动持续升级,数百名抗议人士开始围攻项目设施并占领铜矿作业区。调查显示,2012年3月3日至11月15日,一共爆发124起阻挠、谩骂、威胁、破坏、示威事件。11月17—22日,抗议人士还搭建了6个临时抗议营地。③《实皆省蒙育瓦县查灵吉镇区莱比塘铜矿项目最终调查报告》,《缅甸金凤凰中文报》,2013年3月18日,C07版。抗议活动不断升级迅速提高了铜矿项目的社会关注度,进而增加了缅甸政府和项目公司强制镇压或有意忽视的社会成本。

尽管抗议活动愈演愈烈,但项目公司始终未能有效回应当地的利益诉求,缅甸政府也指责当地社区的非法占领行动。2012年11月29日凌晨,在政府通告的结束抗议期限过后,缅甸政府出动武装警察对抗议现场实施清场,希望通过强制行动驱散抗议活动。然而,强制行动引起抗议村民的激烈反抗,警民双方发生多次冲突,造成近百名僧侣受伤。鉴于僧侣在缅甸社会的特殊地位,缅甸媒体的叙述话语转而聚焦于“镇压僧侣事件”①Zerrouk,Emel Neef and Andreas,“The Media Discourse of Land Grabbing and Resistance During Myanmar's Legal Reformation:The Monywa Copper Mine,”Law and Development Review,Vol.7 No.2,2015,pp.275-312.,指责政府滥用权力和侵犯人权。针对铜矿项目的反对声音和抗议活动愈发强烈,在当地社区的社会抗议和占领行动下,莱比塘铜矿项目再次被迫全面停止建设。

(二)反对派合作促使铜矿项目重启

尽管铜矿项目遭遇了严重的社会抗议,但缅甸主要反对党的合作对平息抗议和重启项目发挥了显著作用。缅甸民选政府上台后,作为执政党的“巩发党”开始缓和与反对党的矛盾,主动与民盟建立合作关系。②祝湘辉、李晨阳:《2011年的缅甸:在改革中前进》,《东南亚纵横》2012第2期,第18页。而民盟也认识到自己的“战略失误”,重新注册登记并参加议会补选。2012年4月,民盟在缅甸联邦议会补选中赢得45个空缺议席中的43个,获得压倒性胜利,昂山素季和杜钦珊莱(Daw Khin San Hlaing)等当选人民院议员,缅甸最大反对党重回政治舞台。③Tin Maung Maung Than,“Myanmar's 2012 By-Elections:The Return of NLD,”Southeast Asian Affairs,No.1,2013,pp.204-219.自从莱比塘铜矿项目引起当地社区抗议之后,民盟议员杜钦珊莱一直密切关注事态进展。早在2012年9月发生逮捕抗议村民事件后,杜钦珊莱就亲自与莱比塘铜矿所在镇区当局就莱比塘铜矿项目进行协商。

2012年10月,缅甸联邦议会自然资源委员会和缅甸人权委员会独立小组曾专门就莱比塘铜矿项目展开过调查④“Investigation Visit by the Human Rights Committee of Myanmar to the Monywa Copper Mining Project,”Wanbao Mining Official Press Release,October 9,2012.,缅甸总统府部长吴昂敏(U Aung Min)也曾率领政府代表团前往莱比塘铜矿进行调查,但缅甸执政党上述努力的实际效果并不理想,当地抗议活动仍然此起彼伏。11月23日,由于当地社区的抗议活动骤然升级,杜钦珊莱正式向缅甸联邦议会人民院提交了一项紧急提案,要求成立独立的专业组织重新评估莱比塘铜矿项目,提案在缅甸联邦议会受到了普遍欢迎并获得一致通过。①“Fifth Regular Session of First Pyithu Hluttaw Concludes,”The New Light of Myanmar,November 24,2012,p.6.11月29日,在政府镇压抗议的当天,昂山素季赶往莱比塘铜矿项目所在镇区,并在铜矿项目附近社区先后发表了两场集会演讲,呼吁民众加强民族团结,为国家的长远利益考虑,依法协商并和平解决铜矿项目问题。②《杜昂山素季11月蒙育瓦之行重要演讲摘要》,《缅甸金凤凰中文报》,2012年12月12日;http://www.mmgpmedia.com/student/2401-2012-10-26-05-22-12,访问时间:2016年10月15日。昂山素季开诚布公的演讲初步取得了当地社区的理解和信任。

12月1日,缅甸总统府宣布成立以昂山素季为主席的莱比塘铜矿项目调查委员会,着手调查铜矿项目的抗议活动、环境与社会问题,并对铜矿项目是否应该继续实施提出建议。值得注意的是,缅甸政府虽然对调查委员会的成员构成、调查内容、职责权限作了调整③2012年12月3日,缅甸总统府宣布改组铜矿项目调查委员会,改组内容主要有:委员会成员由30人减少为16人,专业人员任用交由缅甸政府负责,调查内容和评估事宜更为笼统。,但仍然支持昂山素季领导调查工作,这表明缅甸政府已经注意寻求反对党的合作,而由昂山素季领导调查委员会,可以排除外界对民盟缺乏执政经验的质疑。而此时昂山素季也在积极争取政治合作,以能够修改宪法,实现自己参加下届总统选举的目标。调查委员会成立后,昂山素季带领委员会成员安抚示威营地的抗议民众,协调项目公司与当地社区的矛盾,并对政府镇压抗议和僧侣受伤事件展开调查。调查委员会还吸纳了当地社区的3名村民代表参与调查工作。

2013年3月11日,经过3个多月的调研,调查委员会提交了莱比塘铜矿项目的最终调查报告。报告认为,虽然铜矿项目在征地、就业和环保等诸多方面存在不足,但可以通过整治措施加以改善,建议继续实施莱比塘铜矿项目。与此同时,昂山素季多次走访矿区,坦诚地向当地村民解释调查报告内容,呼吁当地社区支持铜矿项目开发,并向当地社区保证如项目公司不兑现承诺,自己将承担责任。①林诗婷:《缅甸媒体对中国在缅投资项目与中缅关系的评述摘编》,《南洋资料译丛》2015年第1期,第69页。尽管有村民仍对调查报告持怀疑和拒绝的态度,甚至进行了示威游行②Ei Ei Toe Lwin,“Fury over Letpadaung Copper Mine Report,”The Myanmar Times,March 18,2013.,但通过昂山素季的说服和解释,越来越多的村民开始认可调查报告。③卢光盛、李晨阳、金珍:《中国对缅甸的投资与援助:基于调查问卷结果的分析》,《南亚研究》2014年第1期,第26页。当地村民自发举行了支持昂山素季的声援游行,多个反铜矿项目的非政府组织也开始保持沉默或转而表态支持,新建的两个抗议营地也得以自行拆除。可见,民盟的积极合作不仅确保了当地村民选择相信项目的利益承诺,而且促使支持项目的社会力量显著增加。

在反对派的合作和建议下,缅甸政府和项目公司在2013年推进了改进措施。第一,建立了实现承诺的组织保障。缅甸政府成立调查报告执行委员会,以确保实现利益分配承诺。第二,修改了铜矿项目的收益比例。项目各方重新签订了协议,缅甸政府的收益比例提高至51%,而中国万宝公司和缅甸经控公司都作了必要的妥协,收益比例分别降至30%和19%。④“Myanmar Wanbao in Action:Letpadaung Copper Mine Project Review,”MWMCL Press Release,December 30,2014.第三,完善了利益分享机制。项目公司重新进行了征地补偿并完成了环境和社会影响评估,成立了有当地村民参与的“社区与社会发展小组”,并承诺每年投入100万美元用于企业社会责任和社区帮扶项目,实施待业补助金计划。⑤Diane Tang-Lee,“Corporate Social Responsibility(CSR)and Public Engagement for a Chinese State-backed Mining Project in Myanmar:Challenges and Prospects,”Resources Policy,Vol.47,2016,pp.31-32.调查显示,在参与沟通的35个村庄中,83%的失地村民接受待业补助金计划并支持项目发展,而其中参与逐户沟通的27个村庄,有高达96%的失地村民接受并支持项目发展。⑥“Myanmar Wanbao CSR Report 2015—2016,”MWMCL Official Website,May 17,2016,p.13.项目公司利益分配得当为铜矿项目的建设运营赢得了社会许可,2013年10月铜矿项目低调复工。

综上分析,莱比塘铜矿项目经历了从前期失败到后期成功的转变过程。比较而言,项目公司在项目前期忽视了当地社区的利益,不但在开建前没有进行社会影响评估,土地征用与补偿不够透明,而且没能及时有效地回应当地社区的诉求。利益分配失当使得当地社区的不满情绪持续积累,进而演变为强烈的社会抗议并迫使铜矿项目暂停建设。项目暂停之后,缅甸反对派以合作的姿态积极协调项目公司与当地社区的利益关系,督促缅甸政府和项目公司实施更为合理的利益分享措施。这不但使当地社区开始相信缅甸政府和项目公司的利益承诺,而且增加了支持铜矿项目的政治和社会力量,成为推动莱比塘铜矿由停工转向复工并顺利实施的关键因素。

七、结 论

缅甸民主化转型时期,中国在缅投资项目产生了不同的成败结果。研究发现,项目公司与当地社区的利益分配,以及缅甸执政党与反对派的权力竞争,是影响中国在缅投资成败的核心因素。具体而言,项目公司的利益分配得当,会推动当地社区对投资项目的社会许可,进而确保项目的顺利实施。一旦利益分配失当,引起社会抗议,项目实施的社会成本就会大幅增加,甚至直接面临暂停的风险。在此情况下,如果执政党能够在投资项目上争取到具有较强民意支持的反对派的合作,那么支持投资项目的政治和社会力量将会增加,同时执政党或项目公司改进利益分配承诺的可信性也会提高,这有助于投资项目的顺利实施。①在2015年11月举行的缅甸大选中,原执政党巩发党败选,昂山素季领导的民盟赢得大选,其后依法组建缅甸新政府并于2016年4月1日正式执政。2016年8月,民盟领导的新政府宣布建立密松项目调查委员会,委员会主席由人民院副议长、巩发党成员昆迈(T Khun Myat)担任。这些新现象初步表明,在民盟主政时期,执政党与反对派的权力竞争逻辑对大型投资项目实施的影响仍能发挥作用。相反,反对派的对抗则会增加反对投资项目的力量或削弱项目利益分配承诺的可信性,进而强化社会抗议的破坏和说服作用,最终导致投资项目失败。

就理论启示而言,论文的主要发现有助于深入理解投资东道国的国内实施博弈对外国投资合作成败的影响机制。现有研究把投资合作的实现看作谈判与批准双层博弈的结果,但这种理论无法解释已获批的投资合作项目遭遇失败的现实困惑。事实上,投资合作并不是单独事件的结果,而是连续过程的产物,并且合作难以自发实现。①Jeffrey S.Lantis,Domestic Constraints and the Breakdown of International Agreements(Westport,Connecticut:Greenwood Publishing Group,1997),pp.4-9.进一步说,投资合作是由谈判、批准和实施构成的序列过程,谈判与批准的博弈只涉及投资合作的内容和可能性,而实施过程中的博弈则关系到投资合作的效果和现实性。谈判和批准不仅没有完成投资合作,反而激活并动员了国内的政治社会因素,使投资合作进入更为重要的实施阶段。本文的研究表明,投资合作的实施是一个利益再分配和权力再生产的博弈过程,而社会行为体之间的利益分配和政治行为体之间的权力竞争是影响投资项目合作成败的关键因素。

就政策意义而言,论文的发现至少可以提供以下两点启示。第一,大型投资项目应该兼顾东道国的国家利益和地方利益,注重获取和维持当地社区的社会许可。每个投资项目都难以回避当地的权力与利益网络,因此仅仅获得中央政府的行政和法律许可还远远不够,当地社区的社会许可对于投资项目的成败日益发挥着决定性作用。从短期来看,初步获得社会许可有赖于项目公司对投资项目的利益分配,而从长期来看,持续获得社会许可取决于当地社区对投资项目的价值认同。为此,项目公司要注重准确识别利益相关方,加强社会投资方面的战略规划,设计和执行多样化的利益分享机制,注重投资利益分配的程序公平和结果公平。与此同时,项目公司需要树立重视社情民意的投资理念,加强与社会组织的战略合作,培育和积累当地社区的社会资本,以互信互利促进投资项目的可持续发展。

第二,大型投资项目应该平衡执政力量和反对力量,努力争取反对派的政治支持。投资项目应坚持不干涉内政原则,但在党派竞争激烈的国家或地区,大型投资项目往往成为党派竞争的关键议题。因此,恰到好处地处理与主要党派的关系是投资项目规避政治风险的重要考虑。可以说,投资项目顺利实施不但需要获得执政党的政治保证,而且需要争取具有较强民意基础的反对派的政治支持。为此,项目公司要创新利益保护的思路和方式,摒弃“接触党派等于干涉内政”的观念,主动与各主要政治力量建立友好关系。除此之外,投资项目应该避免危及执政党和反对派各自的利益关切。在项目实施陷入困境时,项目公司首先要获得执政党的理解和帮助,进而把握时机主动接触反对派,积极寻求反对派在投资项目上的支持与合作。

附录 中国在缅大型投资项目一览表(20 03-201 6)

张聪,清华大学国际关系学系博士研究生。

* 本文为国家社会科学基金项目《东亚安全秩序与周边命运共同体建设研究》(批准号:14BGJ027)的阶段性成果。

《国际政治科学》2016年第1卷第4期(总第4期),第23—58页。Quarterly Journal of International Politics