技能化口译人才培养策略——交替传译过程中双语者解决语言冲突能力的实证研究

2016-04-07隋丹妮王亦兵

隋丹妮, 王亦兵, 陈 铮

(1. 沈阳大学 外国语学院, 辽宁 沈阳110041; 2. 中国刑事警察学院 基础教研部, 辽宁 沈阳 110035)

技能化口译人才培养策略

——交替传译过程中双语者解决语言冲突能力的实证研究

隋丹妮1, 王亦兵1, 陈铮2

(1. 沈阳大学 外国语学院, 辽宁 沈阳110041; 2. 中国刑事警察学院 基础教研部, 辽宁 沈阳110035)

摘要:基于认知心理学的经典实验范式——多源冲突任务,研究交替传译过程中双语者解决语言冲突的能力,进而从神经认知学角度探讨提高学生口译能力的方法,包括信息导入与分析、语言选择、控制和提取能力等策略。

关键词:技能化; 口译; 人才; 交替传译; 双语者

一、 口译认知神经心理学简介

口译研究已突破语言学的研究范畴,逐步发展成为以口译的跨学科研究为主流的发展趋势,并随着认知神经学和认知心理学的发展而日渐深入和成熟。很多学者采用实证研究的方法探讨口译的认知神经学基础,进而推断口译产生的认知过程及信息加工过程。比如,采用语料库和心理语言学的实证研究方法研究口译过程的感觉神经处理[1];从认知语言学的角度用语义概念网络解释口译的认知过程。其中,世界公认的顶尖口译研究学者,来自法国的口译界知名教授Daniel Gile 根据认知心理学和认知神经科学的相关知识提出了口译的认知神经心理学模型“Effort Models”[2]。随着该领域研究影响力的扩大和对新型学科发展动态敏感度的提升,国内的学者们不仅将跨学科的研究意识带到口译研究中,更是出现很多理论层面及实证方面的研究。比如,基于口译语料的语料库研究[3-6],借鉴神经认知学探究口译人才培养策略[7],双语大脑中的语言理解与加工[8]等。这些研究都为口译的跨学科研究提供了理论和研究方法的支持,并为带动国内相关领域的研究提供了借鉴。

心理语言学对于语言研究的实质是探讨一种独立语言的使用及言语表征,而认知神经科学则把研究的重点扩展为多种语言的表征和信息加工的过程及方式[9]。当双语者或多语者加工两种或多种语言时并不是简单地将几种语言的加工方式叠加,而是产生语言信息表征和加工的特殊性。双语者或多语者在产生目标语言时,加工系统自动将语言的概念表征及其不同的语言体系,包括语法、语音、词汇、语义表征连接起来[10]。翻译是源语向目标语转化的过程,尤其是口译,它是以语义交流为最终目的的语言转换过程。译者在处理两种语言转换的过程中会遇到源语和目标语产生的矛盾冲突。源语和目标语没有任何界定,既可以是高熟练水平的母语,也可以是低熟练水平的第二语言。通常语言转化的加工过程包括:源语的理解加工→目标语词汇表征的选择→词汇概念的确定(包括特殊词汇及句法概念)→目标语的拼字原则→目标语语音、句法、韵律原则→产生目标语表述[11]。每一个节点或环节的连接都是解决矛盾冲突的过程。

根据信息传递的不同方式,口译可分为交替传译和同声传译。交替传译是使用频率最高的一种口译方式,是指讲话者在讲完一部分(一句或一段)内容后停下来,口译员立刻对讲话的内容用目标语翻译给听者,讲话与口译交替进行。如果在交替传译的过程中,矛盾冲突存在于两种语言的选择和转化环节,那么第二语言熟练水平较高的双语人群可能比单语者或低水平的双语者有更好的解决语言冲突的能力[12]。

“处理冲突”是人们信息加工的一个重要方面,神经心理学及临床研究经常使用冲突范式来考察人们解决冲突的能力。冲突范式大致分为三种:Stroop任务,Simon任务,Flanker任务。Stroop任务是最常用的研究刺激冲突的实验范式,主要利用刺激材料考查在颜色和意义上的矛盾冲突。Simon任务主要探讨刺激反应时间的冲突任务。Flanker任务主要考查比较不同靶刺激与环境之间是否受空间干扰物的矛盾冲突。上述三种任务均用来测量人们解决矛盾冲突,作出正确判断的能力。注意网络任务ANT(attentional network task)属于Flanker任务中的一种[13],它将注意能力划分为三种功能,即警觉(Alerting)、定向(Orienting)和执行控制(Executive control)。“警觉”用来测量信息侵入的敏感度,“定向”测量被试对正确信息的选择,而“执行控制”则是用来解决矛盾冲突的[14]。有研究基于ANT任务比较双语者和单语者的注意能力,结果表明双语者在警觉和执行控制环节的反应时好于单语者,表现出良好的解决矛盾冲突的能力[15]。本研究采用将Stroop、Simon和ANT三种任务融为一体的实验范式来考查被试注意记忆机制、冲突选择及解决的过程,即多源冲突任务(MSIT)。MSIT在多源冲突的条件下对被试的反应时和正确率的考查具有显著的时段效应[16]。

二、 实验方法

本研究采用多源冲突任务,把注意网络与双语者解决语言冲突的能力相结合,研究交替传译认知过程中双语解决语言冲突的能力并基于此提出科学的口译人才培养策略。双语者为某大学英语专业大三学生60人,单语者是母语为汉语的非英语专业大学生60人,通过比较两组被试多源冲突任务的完成结果及汉译英交替口译的反应时和正确率,分析两组被试注意网络中功能差异的原因,并结合口译认知策略试图寻找更为有效的提高学生口译能力的方法。

1. 实验设计

采用2(被试:双语者和单语者)×2(任务:控制和冲突)混合实验设计。其中,任务是组内变量,不同被试组是组间变量。实验以反应时和正确率为因变量。

2. 被试

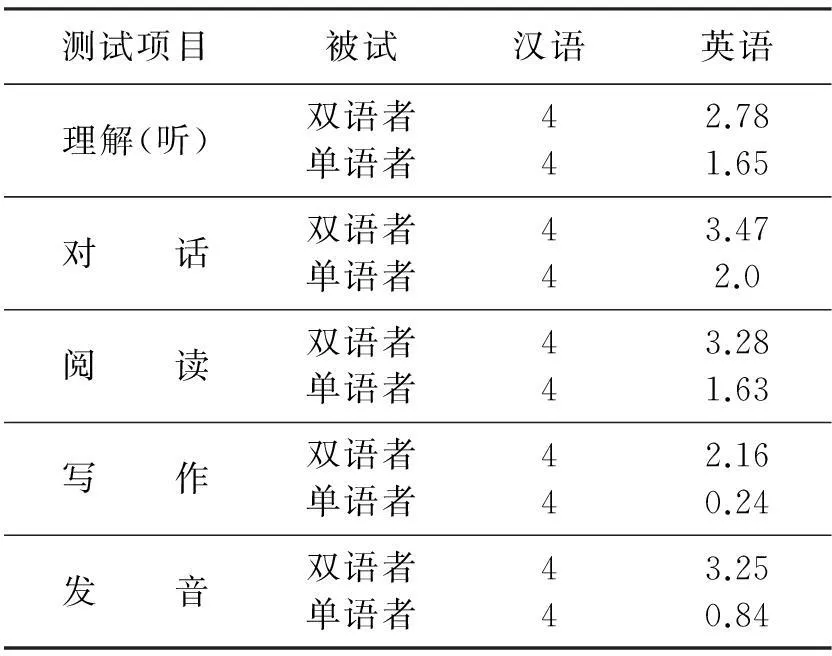

被试分为双语者和单语者。单语组60人(平均年龄21岁, 男12人,女18人),均为随机选组的某大学大三学生(经济、机械、环境、传媒专业),母语是汉语,均无专门或系统地接受过第二语言培训。双语组60人(平均年龄22.5岁,男9人,女16人),为某大学外语学院英语专业大三学生,在大三下学期上过口译课,该组被试一直接受双语教学,能基本完成两种语言的听、说、读、写任务。为确认两组被试在接受实验任务前确实存在英语熟练程度的差异,任务前给两组被试四维度的能力熟练程度的调查问卷,0=非常差,4=接近本民族语,如表1。被试均为右利手,身体健康,视力或者矫正视力正常。实验前均填写知情同意书。

表1 双语者和单语者对两种语言的熟练程度

3. 实验程序

被试进入休息室适应10 min,填写基本情况调查表。被试坐在光线适度且无任何噪声的实验室内完成整个实验程序。任务在IBM-PC上用E-prime软件实现。实验分为练习和正式实验两个阶段。在练习阶段,主试为被试详细讲解实验流程及注意事项并要求被试复述,为避免“任务要求效应”和“实验者期望效应”,在讲解过程中主试不给被试任何有关实验目的及内容的提示。被试被要求完成两个任务:多源冲突任务和汉译英交替传译任务。

(1) 多源冲突任务实验流程。①准备阶段。“+”呈现400~1 600 ms,时间间隔随机。然后出现刺激,反应刺激为呈现在白屏上的一系列偏斜的黑色箭头或短线,成正对角线(向左倾斜45°)和反对角线(向右倾斜45°)排列,出现于“+”之后,随后便消失,最长呈现时间不超过1 700 ms,整个过程共持续3 500 ms。②练习部分。由18个完整刺激组成(3种靶刺激排列×2种箭头方向×3种Flankero。刺激情况:一致,不一致,中立),每次给出结果反馈。③正式实验。分3部分,每部分随机呈现90个完整刺激(3种靶刺激排列×2种箭头方向×3种Flanker刺激情况×5次重复),中间休息2次,刺激共有(90×3)270个。整个实验共288个完整的刺激过程,共持续约20 min。程序自动记录被试者反应的正确率(Accuracy)和反应时间( response time, RT) 。

(2) 汉译英交替传译任务。口译任务在同声传译语音室进行,由主试教师播放口译材料,学生要求在规定时间内完成汉语句子的交替传译。电脑中配有“蓝鸽考试系统”对被试口译进行自动录音。口译任务材料取自高级汉英口译教程,主题为企业文化,共219个字,分为4句话,每句包括51~62个字。被试根据提示音要求完成句子翻译。被试在完成口译任务时做的口译笔记也要求上交,用于数据分析和讨论。学生口译成绩为两位主试老师给分的平均分,若分数相差5分以上,则邀请一位专家进行审核和评分,专家要求置于双盲实验环境。

(3) 评分标准。根据厦门大学提供的“口译评分标准”,对学生口译成绩进行量化评分,见表2。

表2 口译评分标准

4. 数据结果

(1) 多源冲突任务结果。

独立样本T检验分析结果表明,如表3,双语组警觉网络的反应时明显比单语组段少,P=0.030,而执行控制网络则呈现边缘性显著,P=0.069,仍可说明双语组执行控制网络的反应时小于单语组。

表3 警觉网络与执行控制网络的平均产生时间比较

(2) 汉译英交替传译任务结果。

① 总成绩和总反应时对比结果。双语组的平均总成绩比单语组高(双=86,单=81),平均反应时快 (双=3 460,单=4 429)。P值均小于0.01达到显著性差异(见表4)。

表4 双语组和单语组总成绩和总反应时比较

② 任务完成认知过程的反应时比较。针对口译过程中出现的错译和漏译现象,吉尔提出了“认知负荷模式”假说。该模型主要针对口译认知过程中注意力之间的控制和竞争机制,其中交替传译过程模式为:

式中,CI=Consecutiveinterpretation;L=Listeningandanalysis;N=Note-taking;M=Short-termmemory;C=Coordination。

阶段ⅡCI=Rem+Read+P。

式中:Rem=Remembering; Read=Note-reading; P=Production。

该过程模式完整诠释了译者在传译过程中对于两种语言的选择、提取和解决冲突的认知过程。

图1 交替传译过程模式解析

反应时间/ms双语组单语组FP阶段Ⅰ1038182714.9410.001阶段Ⅱ129517903.5760.061

表5数据结果表明: 在阶段Ⅰ, 双语组学生在源语信息接收和加工理解过程的反应时明显快于单语者。 这表明双语组学生在听取源语时, 能够本能地反应目标语表达并全部或部分采用目标语来完成口译笔记。 由于他们长期接受双语教学, 对于英语的语言逻辑、篇章连贯与连接的把握好于单语者。 此外,双语组学生在有限的时间内进行语言选择, 即处理两种语言矛盾的能力好于单语者, 表现出良好的注意力及短时工作记忆能力。 阶段Ⅱ在已有信息的基础上进行语言转换。 这一过程主要包括信息的深加工及对目标语词汇、句式结构的选择。 在阶段Ⅱ,双语组反应时的均值比单语者短, 但统计数据属于边缘性显著。 这表明尽管双语者在第一阶段的注意力和短时记忆环节明显好于单语者, 但阶段Ⅱ两组的信息加工能力均是基于阶段Ⅰ已有准备的基础上, 因此只要在阶段Ⅰ形成信息储备, 都可开启阶段Ⅱ的语言转换, 因此两组被试在反应时上并没有呈现显著性差异。

三、基于神经认知科学的技能化口译人才培养策略

根据认知神经语言学的言语信息处理和记忆系统的基本原理,刘绍龙教授提出了交替传译的认知心理模型。该模型主要包括语言的输入、输出和记忆系统[17]。当译者听到源语时,即进入语言输入阶段。在这个阶段,要求译者对源语所表达信息的背景知识有一定的掌握和了解,往往译者在听到标题后便能推断出源语表达的主要内容及篇章的布局方式。比如,通常的会议致辞或发言,通过题目了解关键词及关键术语,推断出翻译内容的所属领域(政治、经济、文化、科技、外交等)。通常会议致辞无论涉及哪种领域,通篇的布局皆雷同,包括寒暄、活动简述、活动意义、最后致谢。因此,在语言的输入环节,学生要听懂题目,加强题目关键词的记录及演讲内容结构和大意的推理能力。此外,知识面的扩充也至关重要。

信息输入到输出的过程,译者要对所听的源语内容进行理解和分析。在这个环节中“做笔记”是关键性技能。演讲者选择讲话的停顿因人而异,句幅的平均长度为2~3句。内容应主要包括关键词(实义词)、数字及表示连接关系的符号等。笔记是极具个性化的技能,如果给学生灌输统一的模式无疑会增加学生的记忆负担。教师应尊重不同学生记笔记的不同特点,如有学生擅长快速汉字法,有些则善于用源语或直接用目标语,或者两者结合的方式记笔记。无论用哪种方法,都是反复熟练的过程。因此,建议教师初上口译课不要急于翻译,应让学生先适应应激的环境,加强短时工作记忆和记笔记等技能的培训。

短时工作记忆是Daniel Gile教授提出的交替传译认知模型中非常重要的一个环节和能力。记忆分为短时工作记忆和长时工作记忆。后者倾向于已经存在人们的记忆系统中,只要给出提示或关键词,不用费力而直接提取的信息。短时工作记忆则是即时性的,有短暂的时间效应和限制。短时工作记忆并不是孤立存在而不依靠其他认知机制的。译者前期的知识储备及充分的准备对于提高短时工作记忆起着重要的作用。如八级口语考试真题中曾出现世博会主题的翻译“城市让生活更美好”,如果译者对这一译题有所了解,就可以直接译出,无需思考,甚至省掉了笔记的步骤。因此,每周为学生提高时事热点新闻的信息和相关练习是必不可少的教学环节。 而数字翻译则是熟能生巧的技能,不适合集中训练,教师应将数字口译技能融入每次课堂的练习中。在现实的交替传译过程中,译员没有足够的时间和精力去思考和选择该使用哪种记忆模式。Daniel Gile提出的“Effort Models”中强调了不同记忆模式间的协同加工机制。长时工作记忆负责词汇表征的检索和正确语言规则的选择,根据短时工作记忆中的即时信息,激活目标语的言语表征并将检索信息组成句子,形成篇章,完成口头的信息输出。因此,除了训练学生信息理解和语言转换的灵活性外,还应训练学生口头表达连贯性和语义、话语的组织能力。

参考文献:

[1] SELESKOVITCH D. Interpreting for international conferences[M]. Dailey S, McMillan E N, trans. 3rd ed. Washington D C: Pen and Booth, 1998.

[2] GILE D. Methodological aspects of interpretation (and translation) research[J]. Target, 1990,3(2):153-174.

[3] 王斌华. 口译:理论·技巧·实践[M]. 武汉:武汉大学出版社, 2006.

[4] 王斌华,叶亮. 面向教学的口译语料库建设:理论与实践[J].外语界, 2009(2).

[5] 张威. 口译认知研究:同声传译与工作记忆的关系[M]. 外语教学与研究出版社, 2011.

[6] 邢家伟. 认知能力与口译能力关系探究[J].沈阳师范大学学报(社会科学版), 2010(2).

[7] 王亦兵,隋丹妮,陈铮,等. 借鉴神经认知学探究口译人才培养策略[J]. 沈阳大学学报(社会科学版), 2013(4).

[8] 隋丹妮,陈铮,王焱,等. 双语大脑中的语言理解与加工:口译神经认知过程初探[J]. 沈阳大学学报(社会科学版), 2013(4).

[9] KROLL J F, STEWART E. Category interference in translation and picture naming: evidence for asymmetric connections between bilinguals memory representations[J]. Journal of Memory and Language, 1994,33(2),149-174.

[10] LéWY N, GROSJEAN F, GROSJEAN L, et al. Un modèle psycholinguistique informatique de la reconnaissance des mots dans la chane parlée du francais[J]. Journal of French Language Studies, 2005,15(1):25-48.

[11] GREEN D W. Mental control of the bilingual lexico-semantic system[J]. Bilingualism, 1998,1(2):67-81.

[12] BIALYSTOK E, CRAIK F I, KLEIN R, et al . Bilingualism, aging, and cognitive control: evidence from the Simon task[J]. Psychology and Aging, 2004,19(2):290-303.

[13] JIN F, McCANDLISS B D, TOBIAS S, et al. Testing the efficiency and independence of attentional networks[J]. Journal of Cognitive Neuroscience, 2002,14(3):340-347.

[14] POSNER M I, PETERSEN S E. The attention systems of the human brain [J]. Annual Review of Neuroscience, 1990,13:25-42.

[15] Costa A, HERNNDEZ M , SEBASTIAN-GALLES N. Bilingualism aids conflict resolution: evidence from the ANT task[J]. Cognition, 2008,106(1):59-86.

[16] BUSH G, SHIN L M. The multi-source interference task: an fMRI task that reliably activates the cingulo-frontal-parietal cognitive/attention network[J]. Nature Protocols, 2006,1(1):308-313.

[17] 刘绍龙,仲伟合. 口译的神经心理语言学研究:连续传译“过程”模式的构建[J]. 外国语, 2008(4).

【责任编辑李艳】

Strategies for Training Skillful Interpreters: Based on Empirical Study of Language Conflicts Resolution Capacity

SuiDanni1,WangYibing1,ChenZheng2

(1. School of Foreign Languages, Shenyang University, Shenyang 110041, China; 2. Teaching and Research Department of Basic Courses, National Police University of China, Shenyang 110854, China)

Abstract:Based on the classic paradigm of cognitive psychology, multi-source conflict task, the bilingual’s capability of solving the language conflict in consecutive interpreting process is studied. Methods to improve students’ ability of interpretation are put forward, such as introduction and analysis of information, language selection, and control and extract capabilities, etc.

Key words:skilling; interpret; talent; consecutive interpreting; bilinguals

中图分类号:H 059

文献标志码:A

文章编号:2095-5464(2016)01-0021-05

作者简介:隋丹妮(1981-),女,辽宁沈阳人,沈阳大学讲师,博士; 王亦兵(1966-),男,辽宁沈阳人,沈阳大学教授。

基金项目:辽宁省社会科学规划基金资助项目(L14BYY018)。

收稿日期:2015-03-13