探寻裴李岗

2016-03-31寇玉海郝红星

文 图/ 寇玉海 郝红星

探寻裴李岗

文 图/ 寇玉海 郝红星

距今8000~7000 年间的裴李岗文化是中原地区文明起源的重要一环,也是中华文明自生的一个强有力证据。

裴李岗遗址位置示意

裴李岗村(渠东)

这是个太不起眼的土岗,甚至有些憨厚的模样,南北长3.5公里,东西宽1.5公里,东边坡度很缓,西边、南边骤降。

《庄子•逍遥游》中说:“北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也。化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也。”我们眼前的这条土岗,没有鲲鹏那样的天量躯体,可它平坦敦实的脊背倒也不乏鲲背的韵味,它真的像一条小鲲鱼伏在那里饮溱洧之水呢,小河口、西河李是它的双眼,靳家河、戴湾扮作两腮,裴李岗抚拍它的脑门,邓湾固定它的脊背,寺岗提起它的翘尾,不像吗?

这里数千年前曾有人群走过,他们腋下挟着奇特的滑板,惊鸿一瞥,消失在人类的沙滩上,留给我们一路的追寻和无尽的遐思。

神奇的石板

新郑历史悠久,在古史传说中是黄帝的“有熊之墟”,做过郑、韩的国都,但秦代以后日渐萧条。

20世纪50年代全国第一次文物普查时,新郑县文化馆的工作人员无意中发现,在河边洗衣服的女人们用的石板非常光滑。这是一种之前从来没见过也没听说过的文化遗物,有着粗糙的外表和完美的形态,引起了大家的兴趣。普查队员们随着女人来到岗顶的裴李岗村,又来到裴李岗村西地,但见麦浪滚滚,碧云如海,哪能找到石板原来的所在,连扔在路边和石板同时出现的石铲、红陶片也没了踪迹。

裴李岗村出土的石磨盘与石磨棒

第二天一早,这几位普查队员把昨天的发现给领导作了汇报,并呈上带回来的一块石板。然而无人认识,于是石板被轻轻地放在文物仓库里。

执子之手

1960年,从新郑县文教局教研室调到新郑县文化馆的薛文灿整理仓库的文物,该挪位的挪位,该清洗的清洗。忽然间,他看到了馆里收藏的好几套石板和石棒,一下子愣在那儿。

命途多舛

1965年,裴李岗、西河李农民在平整土地中,又发现了十多套石板和石棒,并将其上交文物部门。1972年2月29日,石板与石棒登上了《河南日报》第四版,与同时期被发现的其他文物一起,向全省乃至全国人民展示这一时期河南文物战线的工作成绩。出现在报纸上的石板与石棒是1965年西河李村出土的其中一套,图片下边附有文字介绍,认为它是原始社会晚期的遗物,是先民用来碾压谷物的工具,起名“石磨盘”和“石磨棒”。这是考古界对这种已现身二十多年的神秘石器第一次命名与用途说明。

第二年,国家文物局举办了一期新发现文物海外巡展,撷英之物多为这一时期全国各地生产建设中出土的各类精品。新郑县文管会送交了一套石磨盘和石磨棒,但大家都说不清它的具体年代。于是,省、地、县三级文物部门组成的调查小组第一时间来到裴李岗村周边,登高岗,探陡崖,在双洎河沿岸的沟沟坎坎耙子搂树叶般极力寻找石磨盘的芳踪。几天过去,一无所获。由于无法提供石磨盘的确切信息,石磨盘被退回新郑县文化馆。

石磨盘再现

1975年秋天,西河李村的李留明,一不留神在裴李岗上犁出一件石磨盘,石磨盘侧立在一副骨架旁,一根石磨棒架在石磨盘的两条腿上。当人们的思绪还凝固在那个古人的姿势上时,裴李岗村的李壬寅在岗上取土时一次性发现两件石磨盘,这两件东西平躺墓中。西河李村的李增泰在岗脊上犁地时犁到一个石磨盘,石磨棒靠在一旁,旁边还有一个盛满“鹅卵石”的陶罐。

听说裴李岗出了东西,薛文灿飞身赶到,还是晚了一步,现场凌乱不堪,除了不成样的破坑和拿回家的石磨盘,什么也不存在了。没有一定的陪葬陶器与墓葬的开口层位,石磨盘是难以定性的。

与此同时,新郑南部观音寺公社唐户村村民在村南平整岗地时,发现了许多陶器、石器等,扔得遍地都是。看到花花绿绿的陶片、石器,驻队干部给薛文灿打了电话。薛文灿觉得此事非同小可,第一时间将情况汇报给开封地区文管会的负责人崔耕。崔耕组织人力在发现文物的地段进行钻探,初步确认这是一处十分重要的仰韶文化遗址。鉴于文化层深厚,遗物众多,文物部门当即责令平整土地的农民暂停施工,等待后续的考古发掘。

考古培训班

崔耕上下奔走,说服上级部门同意在唐户举办亦工亦农考古培训班。经过甄别,20名青年才俊顺利入选,来到唐户村南的遗址进行考古学习与发掘。

培训班的老师是从郑州大学历史系聘请来的讲师李友谋和陈旭两口子,还有河南省文物研究所下放到密县劳动锻炼的赵世纲同志。他们不仅讲授考古学理论,还要手把手教授每一个考古动作。

令人意外,在唐户村收集的文物中,有一套石磨盘和石磨棒。

面对新出现的石磨盘,这个已萦绕他们二十多年的神器,能否在唐户再次挖掘出来,也是他们非常关心的事。

踏破铁鞋无觅处

1977年4月2日,农历二月十四,李铁旦扛着锄头像往常一样出门平整土地。

再过几天就是清明了,气温却像上坡的牛车,没上去又退了回来,裴李岗上冷风嗖嗖。噌,锄头似乎碰到了什么,李铁旦弯腰一看,一截白色的东西露了出来,不会是元宝吧?又前后刨了几锄头,一具人骨慢慢露了出来。李铁旦的锄头换到另一个方向,开始刨人骨左侧的胯部,土很硬,锄头嘭嘭吃着土,溅起一片土花。当,一个高亢的声音从土里蹦出,锄头随之弹起,李铁旦知道遇上石头蛋了。石头越刨越长,原来是块石板,一面还长着两只脚蹄似的短腿。

李铁旦发现的墓葬与石磨盘、石磨棒

李铁旦再看,两只短腿的旁边竟然还有对称的两只短腿。李铁旦又把土翻了翻,一个石磨棒随之出现。他找来一条旧麻袋,装上石磨盘和石磨棒,又把挖出的人骨小心地拾了一些,向生产队长请了假,扛起麻袋,向县城走去,到县文化馆找薛文灿。

李铁旦带来的石磨盘重几十斤,两头为圆形,体较薄,顶面平整,底面四边各长一个矮足,在新郑县文化馆的库房里,这样的磨盘已经堆了二十多件。

薛文灿得知这件石磨盘出自墓葬且有人骨后,非常兴奋。送走李铁旦,他拨通了老上级崔耕的电话,汇报李铁旦带来的器物和人骨,描述了李铁旦发现石磨盘的大致位置,重点提到墓中有陶器及墓口距地表超过半米这两项内容。电话另一头的崔耕也是心潮澎湃,当即决定第二天亲赴现场查看情况,并要薛文灿约上李友谋、赵世纲两人一块去。

与子偕老

4月3日,老天爷很给面子,基本上没风,太阳也准时上班。薛文灿、李友谋、赵世纲和崔耕四人从县城出发去裴李岗。

物归原处

岗上的土地在李铁旦走后,明显被社员弄乱了,有些让人认不出来。找了好久,终于,李铁旦指着一个浅坑说,好像是这儿。坑中落了不少黄土,和原来的土色不大一样。崔耕决定清理这个坑,由赵世纲亲自操刀。先将掉进去的黄土清出来,用小铲慢慢刮,坑内所有松动的土都清出去,坑底出现一道窄窄的凹槽,用手将槽内的虚土扒出,槽底基本是平的,赵世纲心里有底了,点了一支烟,让李铁旦把带的石磨盘拿过来。石磨盘腿朝里,侧着放下去,盘与槽严丝合缝!四位文物工作者不约而同长舒一口气。

赵世纲随后找到墓边,并在头部清理出一个筒形红陶罐,不过,李铁旦昨天声称的陶片没影了。

墓葬清理完毕,四个人要求村干部立即停止裴李岗西地的土地平整工作。下午李友谋和赵世纲返回唐户村,崔耕和薛文灿回县文化馆研究下一步行动。

第一次发掘

4月4日,崔耕请示河南省文化局,请求在裴李岗进行试掘,得到省文化局同意后,裴李岗遗址发掘的准备工作便紧锣密鼓地开始了。

4月5日,唐户遗址的培训班成员马金山背着简单的行李先行进驻裴李岗村,他的任务:死守村西岗地,不准有人动土。

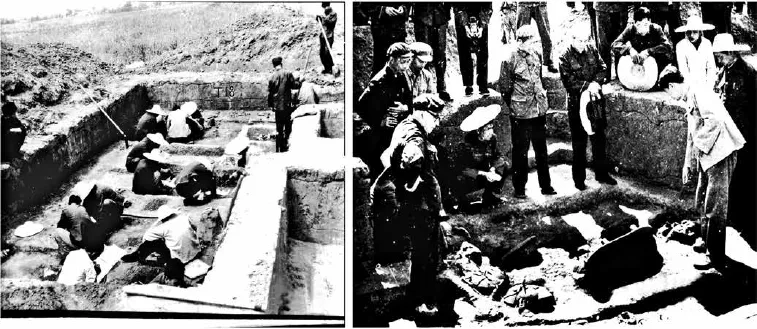

4月8日,赵世纲和唐户培训班上的两个队员来到裴李岗,加上马金山,一个不起眼的袖珍考古队组成了。赵世纲在村西偏北的岗地上开2×10米探沟5条(群众说这里犁出过石磨盘),发掘中2号探沟(T2)出现墓葬和灰坑迹象,又扩方18平方米,总计发掘118平方米,耗时13天。共清理出8座成人墓、5个灰坑,出土陶器24件、石器25件、骨器1件、兽骨2件、绿松石2枚,遗憾的是除李铁旦发现的那座墓有石磨盘、石磨棒外,其他墓没再出这两样东西。

1977年发掘出土的部分器物

4月21日,裴李岗遗址第一次发掘结束。新郑考古培训班的全体师生奉命移师县文化馆内,同时进行唐户遗址和裴李岗遗址出土器物的整理工作。

5月上旬,由开封地区文管会和新郑县文管会共同署名的《河南新郑裴李岗新石器时代遗址》报告正式出炉。一个月后,唐户遗址发掘报告飞马赶到。

进京汇报

6月11日,发现裴李岗遗址的崔耕、薛文灿、李友谋、赵世纲,拉着部分文物,向河南省文化局文物处的傅月华处长作了关于两个遗址发掘情况的汇报,特别提及赵世纲认为裴李岗遗址内涵单一,自成体系,建议将此类文化命名为裴李岗文化。傅月华处长高度重视,提议三人即刻前往北京,向国家文物局详细汇报,尽可能拜会社科院考古研究所新石器方面的专家。

6月15日早上,三个人到达北京后,直奔国家文物局。时任国家文物局文物处处长的陈滋德听完汇报,立刻批示社科院考古研究所对裴李岗遗址的时代和文化类型进行论证。

6月17日,一行三人来到社科院考古研究所,负责新石器时代考古的安志敏先生听取了三人的汇报,又仔细观看了带来的文物样本,感觉事情重大,马上联系考古所所长夏鼐先生。夏鼐所长急匆匆赶来,见到东西大呼:“新苗头!很值得重视!”听说带来的木炭和人骨样本已经送检,特地叮嘱实验室要在第一时间通知他检测结果。几天后,三个人又拿着裴李岗的东西拜访了北京大学苏秉琦先生,苏先生看了一眼便说:“这些陶器很早,年代至少在七八千年以上,早于仰韶文化,是河南地区的第一次发现,很重要。我马上给你们省文物处长傅月华同志写信,请他重视裴李岗遗址。”苏先生眼光一瞅就知道这是早于仰韶的文化,不用说,赵世纲的裴李岗文化建议成功了。三人非常高兴,又拐到安先生处取回附有修改意见的发掘简报。

回到河南后,三人马不停蹄直奔省文化局文物处,向傅月华处长汇报。傅处长得悉石磨盘身世之谜终于解开,并且非常早,占据了中国史前文化的第一名,那一刻,石磨盘被退回的耻辱早被胸中的欢欣鼓舞涤荡干净。

第二次发掘

1978年3月下旬,裴李岗遗址的第二次发掘开始了。这次发掘不同以往,人员超多,开封地区各县的文物干部都来学习,恢复高考后的第一批郑州大学历史系考古专业师生也参与其中。发掘期间,《河南新郑裴李岗新石器时代遗址》报告在《考古》1978年第2期上发表了,文中刊布了社科院考古所对裴李岗遗址出土标本进行的14C测年数据,为距今7885年±480年,证实裴李岗遗址是当时我国发现的最早的新石器时代遗存。

这个消息让裴李岗沸腾了。这不,实习队员多,就在两个地方开方,渠东挖遗址,渠西挖墓葬,共发掘400多平方米;人民群众多,只好分成两拨,轮流上工。渠东地层中发现的骨针、陶豆、陶塑猪首、羊,长都不超过4厘米;渠西的30座墓葬中,M15、M27长2.5米,宽1.8米,深1米左右,墓中出土石磨盘、石磨棒、罐、钵、石铲、石镰等器物均超过15件,有可能是当时女性“村长”的墓所。

1978年发掘情况

1978年发掘现场,右图左一为安志敏先生

第二次发掘由李友谋负责撰写简报。简报写成后,当年11月送交《考古》杂志。

第三次发掘

裴李岗遗址第二次发掘之后,开封地区文管会组成了调查组,在全区范围内调查了中牟、新郑、密县、登封、巩县等五个县的裴李岗文化遗址分布情况,共发现12处。这些遗址中,有的是单纯的裴李岗文化,有的则与仰韶、龙山文化共存,贯穿了数千年的历史。由此可知,裴李岗人不仅生活在双洎河两岸,黄河两岸也有不少炊烟缭绕的裴李岗村落。裴李岗文化是中华文明的源头之一,仰韶文化西来说不攻自破。

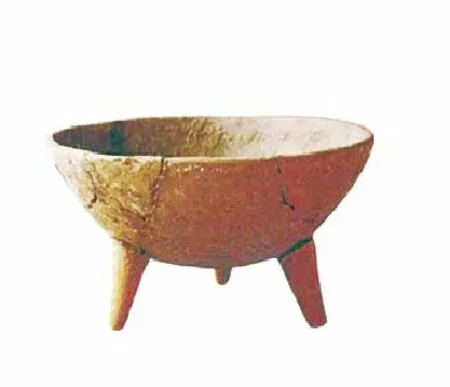

1979年春,考古培训班主动让贤,恭请国字号考古队来裴李岗发掘,社科院考古所为此成立了河南第一工作站,站长郑乃武。此次发掘主要在渠西进行,发掘出80多座小型墓葬,出土各种器物400余件,主要有陶鼎、罐、壶、盆、碗、钵和石斧、石镰等。人骨鉴定显示,凡随葬石磨盘、石磨棒和陶鼎、罐、壶的墓葬,墓主均系女性,凡随葬石铲、石斧的墓葬,墓主大多为男性,看来裴李岗生产生活的分工十分明确。考古报告登在《考古学报》1984年第1期。

第三次发掘期间,裴李岗村俨然成了名胜古迹,全国的高校、文博单位纷纷到来,著名的古人类学家裴文中院士也兴致勃勃赶来,给裴李岗增添了一道光彩。

1979年发掘现场

裴文中先生现场指导

一朝成名传万古

在对石磨盘近三十年的持续跟踪中,它像滑板一样在历史长河中滑入滑出,终于在20世纪70年代被河南考古工作者于双洎河的拐弯处逮个正着,也由此牵出了它背后那华丽的风帆,那个催它前行的裴李岗文化。

经14C测年,裴李岗文化距今8000~7000年,是早于仰韶文化并与仰韶文化有着承继关系的一种文化。它的出现极大地丰富了人们对中国境内新石器时代中期人类生存情况和社会发展阶段的认识,是中华文明自生的一个强有力证据。

从裴李岗遗址三次发掘成果来看,裴李岗人过着田园式的生活,虽然艰辛,却有其独特的一面。

创始农业

石磨盘、石磨棒,与石铲、石镰一道,构成了裴李岗文化极富特色的工具组合,将我国的农业史提前至8000年前。

石斧

石斧

石镰

石磨盘与石磨棒

裴李岗文化时期,人们的主要食物应该来自原始农业。原始农业是文明起源的重要条件,改变了裴李岗人生活方式和思维方式,是中原文明出现的重要前奏。

裴李岗文化之前的时代,人们的食物主要来自于原始的渔猎和采集,这两种食物获取方式受季节影响很大。渔猎和采集是对自然单纯的索取,会造成某一地区动植物数量一定时期内的减少,引发食物不足,迫使人们不断迁徙。渐渐人们发现,野生粟和野生稻中的碳水化合物、维生素和纤维含量更高,利于人体对营养的吸收,且易于保存。更重要的是,有规律的粮食种植效益明显高过对自然的索取,试着播种和收获,农业就这样出现了。

裴李岗的农业存在区域局限性,从现今地面观察,裴李岗的岗头部分,即村子里、村西、村西北有适宜农业生产和制陶的黄褐色粘土,而村东、村东北、小樊庄、乱岔沟一线已为缺乏肥力的白色粉砂亚黏土。不过这片不大的黄褐土区,养活裴李岗人已没有问题,裴李岗人过着相当无忧的生活。

裴李岗人的生产过程如下:石斧砍除草木,石铲松土,然后播种,用石镰收割谷穗,在石磨盘上研磨脱壳。

狩猎和采集是裴李岗人农业生产的辅助,一般会在农闲时进行。畜牧业此时也出现了,驯化的畜类以猪、羊为主,不过这些都不是他们主要的食物来源。

最让人吃惊的是裴李岗人还有水果吃,又酸又甜的野枣是他们的最爱,这是一种相当不错的保健品。

芊芊有居

农业要求生产者的居住地与农田接近,并至少在一季农作物成熟之前,相对固定地居住在农田附近。为了适应农业生产的新需要,裴李岗人开启了中华文化进程中的定居时代。

考古发现裴李岗遗址的文化层有的地方厚达1米以上,是人们长期在此居住的最好例证。定居生活减少了频繁迁徙造成的人力和物力浪费,也表明人们对居住点的选择更具眼光。裴李岗文化居住区内的主要建筑是房屋、贮藏坑和陶窑。

酸枣核

裴李岗人住在半地穴的房屋里,房顶用柱子支撑,地面铺有可以防潮的泥灰地面。房屋多为圆形,门朝南,光线充足,门内有阶梯式的门道,这样的房屋冬暖夏凉。

建房时,裴李岗人泥中掺秸为筋,抹泥为面,四壁和地面经火烤,这样的建造技术几乎就是20世纪60年代中国某些偏僻农村的建房技术。

为了盛放食物,裴李岗人还在房子周围挖了不少窖穴,用以贮藏秋收谷物与一时吃不完的肉食。

血缘认知与社会分工

裴李岗人在双洎河畔高地上过着群居和定居的生活,减少了个体直面自然的风险,也使人们对血缘关系的认知成为可能。

裴李岗文化大部分房屋面积5~10平方米,可以满足3~5人的日常居住,这或许是最小个体家庭需要的面积。

墓地是裴李岗人埋葬死去亲人的地方,从一个侧面表现出裴李岗时期的社会组织与血缘关系。这种聚族而葬的墓地,墓葬排列密集,方向、葬式和随葬品组合较为固定。

这时的人们还未使用木棺,墓主人多仰身直肢躺在墓中,头南脚北,头部、腰部、足部近侧放置随葬品。从墓的大小与随墓品多寡来看,裴李岗人内部有了地位区分。

观察裴李岗墓葬随葬器物,发现了一个有趣的现象,石磨盘、石磨棒从不和石铲、石镰这对组合出现在同一墓里,虽然没有证据表明石磨盘、石磨棒就是女性制造的,但谷物脱粒、磨制淀粉显然女人比较合适,种地收割则是男人的专利。

群体生活使劳动中的分工协作成为可能,这种分工是促使社会成员关系复杂化的关键。

炫目的工艺

原始农业的产生、定居和血缘概念的出现,促进了人类对客观世界的进一步认知,并通过丰富多彩的实践活动,将客观世界一定程度抽象化,随之而来的是各种新生产工艺的诞生,这极大地促进了裴李岗人生活质量的提高。新生产工艺包括磨制石器、制陶和纺织等。

裴李岗的生产工具具有生产力基本要素的特征。石斧用以砍斫草木,石铲用以翻地,石镰用以收割,石磨用以脱粒脱壳进而磨制淀粉。这些器物模样圆润、休闲,透着很重的几何理念,是古人实用与美观的有机结合,特别是石磨盘。

陶器的产生使得人们自然而然由生食转为熟食,而熟食能使一些营养成分更合理地被人体吸收,促进人类智力发育。

裴李岗人的陶器全部用手捏造,但器形的优美一点不输慢轮制作的陶器。从器物观察,他们已经掌握对称的概念与稳定的手段,某些陶器施以简单的指甲纹、篦点纹、乳钉纹,使得简洁明快的体形产生了令人吃惊的艺术效果。

陶壶

陶三足钵

目前国内发现的时代最早的陶鼎

骨针

陶三足壶

陶三足壶

陶猪首

绿松石

裴李岗的陶器分煮食器与盛水器,煮食器均为夹砂陶,说明他们已经掌握热胀冷缩的原理。

裴李岗人对纺织工具的研究和使用颇有心得,发现的纺轮可以将麻、羊毛等纤维捻成长线,骨锥穿刺皮革后,用骨针穿线将毛皮连缀起来,一件简单实用的皮草衣服就做好了。

裴李岗人的艺术人生

充裕的饮食和对客观世界的洞察促进了裴李岗人审美意识的诞生,光滑亮洁的磨制石器与线条优雅的陶器,是他们审美情趣和生活品味的最好体现。

除此之外,还发现了仿生泥塑、磨制的骨簪和绿松石,说明此时的他们,已有追求美的需求和闲暇。

望尽天涯路

裴李岗遗址只是那个时代诸多遗址中普通的一处,因考古学对遗址的命名规则使它名声大噪。它将8000年前古人的生活方式呈现在我们面前,使得今人与古人8000年的距离消失于一夜之间。裴李岗人及其创造的裴李岗文化是中华文明起源中的最重要一环,并因此入选20世纪中国最重要的一百项考古大发现名录。

民国年间国学大师王国维曾经描述成大事者的成长模式:“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路;衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴;众里寻她千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。”考古人对裴李岗文化的追寻之梦恰好印证了王国维的肺腑之言。看完了这悠然漫长甚至有些琐碎却系挂着无数希冀的故事,可能会对裴李岗遗址心生景仰,默默盘算着有机会就去新郑一会那谜一般的石磨盘,并抚盘追思先民的光辉业绩。

(作者寇玉海为郑州市文物稽查大队大队长、副研究员;郝红星为郑州市文物考古研究院研究员)