毛泽东如何看文学中的爱情悲剧

2016-03-22本刊编辑部

毛泽东如何看文学中的爱情悲剧

在毛泽东的这幅不太引人注意的小幅手书中,出现了他的文学欣赏中少有出现也少有人注意更遑论研究的两个元素:一个是关于“一味儿女情长”的爱情悲剧,一个是关于外国文学作品。它折射了毛泽东对西方文学作品的阅读情况。

存见仅有的关于毛泽东阅读外国文学作品的书面文献

在欣赏毛泽东手书选本的时候,有一幅很简短而素净的手迹引起了笔者的注意,这就是他抄录的南朝曹景宗诗《华光殿侍宴赋竞病韵》,见于《乐府诗集》。这是一首五绝,全诗为:“去时儿女悲,归来笳鼓竞。借问行路人,何如霍去病?”

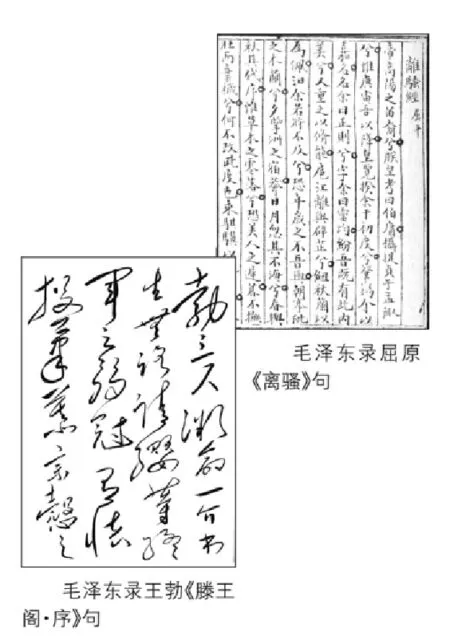

毛泽东手书曹景宗该诗墨迹共存三幅,其中两幅为毛笔书法作品,均竖写在一页红色竖行条格纸上,是比较潇洒的毛式草书。但引起笔者格外注意的是另外一幅,它是毛泽东在一本曹禺译莎士比亚名剧剧本《柔蜜欧与幽丽叶》(今译《罗密欧与朱丽叶》)封面上的批注,由硬笔随意书写,从天头左起横写到右,再转向下竖写。在封面上偏左的竖行书名之左右,还注了“曹景宗”“六朝人”六个字。毛泽东的这幅似不经意的小点评和随性书法小练笔,细细品来,颇有意味,既可以窥见他心中隐含的对莎翁名剧的评判和感悟,体现出他的文学艺术欣赏品位,也从一个侧面印证了他对中国古典诗词创作风格的突破。

毛泽东在练书法的时候,很喜欢抄录古典诗词,有些他特别喜爱的作品,会抄录不止一遍,反复欣赏。曹景宗的那首小诗,毛泽东写了三幅,说明这短短的20字小作,是毛泽东赏读古典诗词的时候格外青睐的作品之一。

在毛泽东的文学欣赏清单中,中国古典作品最多,中国现当代作品次之,比较而言,外国作品尤其是西方作品很少,感悟也不多。有明确回忆或记载的读西方文学作品情况已是建国后了。长期为毛泽东管理图书的逄先知回忆,“外国文学作品,除了《茶花女》《简·爱》《罗密欧与朱丽叶》等少数的名著外,他读得很少”。比如毛泽东的大儿媳刘思齐回忆:毛泽东曾让她帮忙借一本《茶花女》,他不仅读完了这部书,而且在书里面圈圈点点,甚至还有眉批。可惜后来刘思齐把书还掉了,毛泽东究竟作了什么圈点和眉批已无从知晓。再比如毛泽东的二儿媳邵华回忆:有一次她在毛泽东面前提起《简·爱》,对书中人物大加赞扬,当时毛泽东“始终默默地听着,不时还露出笑容”。不久她又去看望毛泽东时,发现他的案头上放着一本快看完的《简·爱》。可惜邵华的回忆中未见毛泽东有何评论。据在毛泽东视察杭州期间为毛泽东管理图书的浙江省公安厅警卫处工作人员贺玉泉回忆:1975年2月至4月,毛泽东在杭州居住期间,他曾为毛泽东借过一批图书,其中包括《红与黑》《飘》《贝姨》《牛虻》《基督山恩仇记》《悲惨世界》等。其时毛泽东已是年老体衰,视力很弱,这些图书,有一些是毛泽东自己阅读的,有一些则由机要秘书张玉凤读给他听。这些回忆中同样未提到毛泽东有何圈点评论。至于其他西方文学艺术作品,毛泽东仅观看过舞剧《天鹅湖》和电影《红与黑》《第十二夜》等少量经典作品。

可以说,在《柔蜜欧与幽丽叶》封面上的题诗,是目前存见关于毛泽东阅读外国文学作品仅有的一份书面文献,对于毛泽东文艺思想研究很是珍贵。他所阅读的这本书与他的题诗,正好组成了一个相映成趣的搭配,在毛泽东的文学阅读中很有意味。

毛泽东怎样看待为追求爱情自由而自杀的行为

《柔蜜欧与幽丽叶》是西方文学经典之一,是莎士比亚创作的第一个悲剧。不仅歌颂了“至高无上”的爱情,主张纯洁美好的爱情是超越家族世仇的政治现实的,还赞美为了殉情自杀的行为,虽然结局是悲剧,但整个剧情充满人文主义的积极饱满的气氛,并无太多忧伤情绪。该剧常常令人联想起那个被称为“中国版罗密欧与朱丽叶”的梁山伯与祝英台的故事。而对这个故事,毛泽东是熟悉的,对越剧梁祝也很是喜爱,认为“很优美,很有诗情画意”,“曲调比较柔婉、细腻,擅长抒情”。

1919年11月14日,长沙眼镜店老板的女儿赵五贞,因反抗包办婚姻用刺刀在花轿内自杀,引起社会强烈反响。毛泽东就此事在湖南《大公报》《女界钟》上一口气发表10篇评论文章。年轻气盛的毛泽东主要观点是:在他看来,赵女士的自杀,“只于‘人格’保全上有‘相对’的价值”。而更有价值的死,乃是“与其自杀而死,宁奋斗被杀而亡”。“奋斗的目的,不存在‘欲人杀我’,而存在‘庶几有人格的得生’。及终不得,无所用力,截肠决战,玉碎而亡,则真天下之至刚勇,而悲剧之最足以印人脑府的了。”

毛泽东早年激烈的反封建、反礼教思想,在那个追求个性解放、婚恋自由的启蒙时代乃是一股潮流,并不罕见。他的独特之处在于,在他的晚年这种思想依然与其早年一脉相承,表现得十分鲜明和突出。罗密欧与朱丽叶、梁山伯与祝英台的遭遇,与赵五贞非常类似,毛泽东早年对赵五贞自杀事件的评论,用在他们身上也是十分贴切的。毛泽东题诗印证了他对此类事件的观点。晚年的毛泽东,心态一度十分激荡,崇尚青年人的生命力旺盛、血气方刚,时常赞美历史上出现的青年才俊。同时他格外崇尚勇敢、壮烈、奋斗的人生观,尤其赞美那些不畏强权、不惜以生命反抗的事例。从他的题诗可以看出,他同情柔蜜欧与幽丽叶的遭遇,感念他们爱情的纯洁、真挚、高贵,感叹他们所处的社会使他们为了恋爱自由宁可一死的悲剧,然而他并不赞成自杀,认为应当去反抗、战斗,哪怕“奋斗被杀而亡”,也更有价值。

毛泽东对“儿女情长”的“豪放”书写

毛泽东仅存的关涉爱情的词作有三首:早年的《虞美人》和《贺新郎》,新中国成立初期的《蝶恋花》。《虞美人》此词风格与毛泽东所崇尚的和他所创作的其他诗词风格大异,十分“婉约”。其实词作中所描写的静夜独坐相思、流泪数星星的意象,是传承古代诗词创作中男性诗人描摹女子相思情景的手法,他是在想象恋人思念他的情形,所以杨开慧读到这首词后感动不已。而《贺新郎》和《蝶恋花》中所抒写的情思,才体现了毛泽东本人对于“儿女情长”的观点。

《贺新郎》原词如下:“挥手从兹去。更那堪凄然相向,苦情重诉。眼角眉梢都似恨,热泪欲零还住。知误会前番书语。过眼滔滔云共雾,算人间知己吾和汝。人有病,天知否?今朝霜重东门路,照横塘半天残月,凄清如许。汽笛一声肠已断,从此天涯孤旅。凭割断愁思恨缕。要似昆仑崩绝壁,又恰像台风扫寰宇。重比翼,和云翥。”《蝶恋花》原词如下:“我失骄杨君失柳,杨柳轻飏直上重霄九。问讯吴刚何所有,吴刚捧出桂花酒。寂寞嫦娥舒广袖,万里长空且为忠魂舞。忽报人间曾伏虎,泪飞顿作倾盆雨。”与曹景宗诗作一对照,细细品味,可见毛泽东虽然对《柔蜜欧与幽丽叶》无一字直接评语,但他所题写的曹景宗诗含蓄地,但也恰到好处地道出了他的评论和感悟。而他本人所作的《贺新郎》和《蝶恋花》两词所营造出的意象,也可以作为这个评论的生动注脚。试看,在爱人“眼角眉梢都是恨”之时,他认为要“凭割断愁思恨缕。要似昆仑崩绝壁,又恰像台风扫寰宇。重比翼,和云翥”,岂不是“去时儿女悲,归来笳鼓竞”的另一种形象表达。“寂寞嫦娥舒广袖,万里长空且为忠魂舞。忽报人间曾伏虎,泪飞顿作倾盆雨”,又何尝不是为告别儿女情长、投身革命,终于“奋斗被杀而亡”的爱人的“忠魂”流出的豪壮热泪。中国古典词创作中的“豪放”一派,主要是在原来词创作的传统题材基本是抒写“儿女情长”的“言情”基础上,拓展了写作题材,用以“言志”。苏轼等人那些描写男女情事的词作仍属“婉约”词,甚或有的可归于“艳词”。而毛泽东的词创作,不仅极大地拓展了写作的题材领域,抒写革命的豪情壮志,而且以“豪放”风格来创作原本属于“婉约”词题材的“儿女情长”,赞美为革命而奉献和牺牲的爱情,这可以说是毛泽东对古典诗词创作风格的一大创新和突破。

毛泽东何以找来这样一本小册子阅读呢?其中缘由无法得知。但翻开他的手书集子,反复品味他的这幅小小题诗,体会他所言读词“豪放”与“婉约”的美感的“复杂性”,乃至整个文学欣赏的审美心理的“复杂性”,总有一番别样的深沉感受。

(《党史文汇》2015年第12期)