中西医结合治疗气滞血瘀型突发性聋临床研究※

2016-03-08郝亚楠于阅尽

郝亚楠 于阅尽 黄 卫

(上海中医药大学附属第七人民医院耳鼻咽喉科,上海 200137)

中西医结合治疗气滞血瘀型突发性聋临床研究※

郝亚楠 于阅尽 黄 卫△

(上海中医药大学附属第七人民医院耳鼻咽喉科,上海 200137)

目的 观察中西医结合治疗气滞血瘀型突发性聋(以下简称突聋)的临床疗效。方法 将113例气滞血瘀型突聋患者随机分为2组。对照组55例予西医常规治疗,治疗组58例在对照组治疗基础上加用中医组合法治疗,包括针灸、中药汤剂、耳穴埋豆等治疗。2组均10 d为1个疗程,治疗过程中所有症状消失,达到痊愈标准,可以停止治疗;以结束疗程的最后1次听力检查为最终结果,未愈者治疗1个月后复查听力,痊愈者1个月后随访是否复发。结果 治疗组总有效率94.50%,对照组总有效率82.76%,2组比较差异有统计学意义(P<0.05),治疗组疗效优于对照组。2组治疗后平均听阈值均降低,与本组治疗前比较差异均有统计学意义(P<0.05),且治疗组降低优于对照组(P<0.05)。结论 中西医结合疗法治疗气滞血瘀型突聋疗效确切,并能降低平均听阈值。

听觉丧失,突发性;中西医结合疗法

突发性聋(以下简称突聋)是指一种突然发生(通常指3 d内发病)的感音神经性听力损失为主要临床表现,并伴有耳鸣、耳堵塞感、眩晕等症状的一种突发疾病。突聋病因目前尚未完全阐明,一般认为与病毒感染、自身免疫功能异常、内耳供血障碍等有关。突聋属中医学暴聋范畴。血瘀是暴聋的重要因素,临床观察发现气滞血瘀型是突聋临床最常见的证型。近年来国内对突聋进行了大量的研究,提出了中国突聋多中心临床研究的标准化方法治疗,但该研究规避了中医药在突聋研究中的作用。临床工作中中医治疗通常中医组合法即综合治疗,包括中药饮片、针灸、耳穴埋豆等。2014-09—2016-06,我们采用中西医结合治疗气滞血瘀型突聋58例,并与西医常规治疗55例对照观察,结果如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择我院耳鼻咽喉科住院患者113例,随机分为2组。治疗组58例,男39例,女19例;年龄46~55岁,平均(49.50±3.95)岁;病程3~8 d,平均(6.21±1.92)d。对照组55例,男30例,女25例;年龄45~56岁,平均(51.32±4.63)岁;病程3~8 d,平均(6.30±1.89)d。2组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 病例选择

1.2.1 诊断标准 参照《突发性聋诊断和治疗指南(2015)》[1]确诊。

1.2.2 纳入标准 听力损失3 d内,至少有2个相连频率的听力损失超过20 dB HL;通过专科检查和影像学检查排除中耳病变;通过颅脑或内听道MRI、颞骨CT排除蜗后占位病变;排除遗传因素和其他致病因素;辨证分型,气滞血瘀型[2]入组本课题。

1.2.3 排除标准 严重的心、脑、肾疾病所致的重度突聋患者;意识不清楚,不能配合检查和治疗者;先天性、外伤性、肿瘤、老年性、内耳免疫性疾病,感染性、传导性聋患者;伴有严重的内科疾病或精神障碍者;哺乳期、妊娠期妇女。

1.2.4 听力损失程度分级 依据世界卫生组织制定的标准[3],以500、1 000、2 000、4 000 Hz 4个频率的平均听阈为依据,将听力损失进行如下分级:0级(正常):≤25 dB HL;1级(轻度):26~40 dB HL;2级(中度):41~60 dB HL;3级(重度):61~80 dB HL;4级(极重度):≥81 dB HL。

1.2.5 辅助检查 详细询问患者的现病史、既往史及耳部局部检查,进行必要的听力学检查,包括纯音测听、畸变产物耳声发射、声导抗检查、听性脑干反应(ABR);影像学检查如颞骨CT,内听道MRI等;同时还进行了血常规、血脂、血黏度、凝血功能等相关实验室检查。

1.3 治疗方法

1.3.1 对照组 按照中国突发性聋多中心临床研究的标准化方法治疗[1],采取的治疗方案包括泼尼松、金纳多、东菱迪芙和甲钴铵。泼尼松(上海信谊药厂有限公司,国药准字H31020675)1 mg/kg,每日7:00~8:00 1次口服,连用3 d,如果有效,延长使用2 d;金纳多(每支5 mL含有银杏叶提取物17.5 mg,其中银杏黄酮苷4.2 mg,悦康药业集团有限公司,国药准字H20070226)10 mL加入0.9%氯化钠注射液250 mL,每日1次静脉滴注,连用10 d;东菱迪芙(又名巴曲酶,北京托毕西药业有限公司,国药准字H20030295)10 BU加入0.9%氯化钠注射液100 mL静脉滴注,随后5 BU隔日(即第3、5、7、9 d),用药前及药后第7 d检测血浆纤维蛋白原情况,若<100 mg/L,停止使用;甲钴铵片(含甲钴铵0.5 mg,辰欣药业股份有限公司,国药准字H20051425)0.5 mg,日3次口服。

1.3.2 治疗组 在对照组治疗基础上加用中医组合治疗。

1.3.2.1 中药口服 予通窍活血汤。药物组成:赤芍药15 g,川芎10 g,桃仁15 g,大枣15 g,红花10 g,鲜姜6 g,白芷10 g,葱头2根。气虚加黄芪、党参;血虚加当归、何首乌;阳虚加补骨脂丸;阴虚加耳聋左慈丸。日1剂,水煎取汁400 mL,分早、晚2次温服。

1.3.2.2 针灸治疗 取双侧翳风、耳门、听会、外关、会谷、足三里、三阴交、太溪、太冲、足窍阴穴。用3寸毫针,常规穴位消毒。翳风斜向内上方刺入25~40 mm,频频捻动针柄,以耳内有沉胀感为度;听会斜向内耳道刺入25 mm左右,且方向斜向下,捻转针柄使针感扩散至内耳;外关直刺25~40 mm,采用提插捻转相结合的泻法,施术1 min;余穴常规刺入,得气即可。留针30 min,10 min行针1次。每日1次。

1.3.2.3 耳穴贴压 取双耳内耳、肾、神门3个穴位,王不留行耳穴贴压,每日更换1次,嘱患者自行按揉,每日3次,每次8~10 min。

1.3.3 疗程 2组均10 d为1个疗程,治疗过程中所有症状消失,达到痊愈标准,可以停止治疗;以结束疗程的最后1次听力检查为最终结果,未愈者治疗1个月后复查听力,痊愈者1个月后随访是否复发。

1.4 观察指标 观察2组临床疗效,检测治疗前后平均听阈值变化。

1.5 疗效标准 痊愈:受损频率听阈恢复至正常,或达健耳水平,或达此次患病前水平;显效:受损频率平均听力提高30 dB以上;有效:受损频率平均听力提高15~30 dB;无效:受损频率平均听力改善不足15 dB[1]。

2 结 果

2.1 2组治疗前后平均听阈值比较 见表1。

表1 2组治疗前后平均听阈值比较

±s

与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,△P<0.05

由表1可见,2组治疗后平均听阈值均降低,与本组治疗前比较差异均有统计学意义(P<0.05),且治疗组降低优于对照组(P<0.05)。

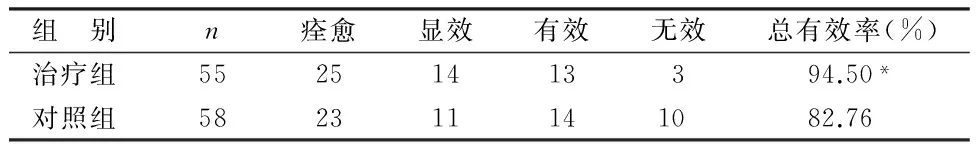

2.2 2组临床疗效比较 见表2。

表2 2组临床疗效比较 例

与对照组比较,*P<0.05

由表1可见,2组总有效率比较差异有统计学意义(P<0.05),治疗组疗效优于对照组。

3 讨 论

突聋是指突然发生的,可在数分钟、数小时或3 d以内,原因不明的感音神经性听力损失,至少在相连的2个频率听力下降20 dB以上[1],是耳鼻咽喉科常见急诊病,若不及时治疗,则会导致永久性听力障碍或耳鸣,严重影响患者生活质量。突聋发病率5/10万~30/10万,近年发病率有逐年增加趋势;大约80%的患者伴有耳鸣、耳闷,30%伴有眩晕[4-5]。突聋的确切病因病理不明,一般认为与病毒感染、自身免疫功能异常、内耳供血障碍等有关,其中内耳供血不足为其最终原因[6-10]。由于突聋病因不明,很难针对病因设计治疗方案,故有关治疗方案比较混乱,西医通常采用糖皮质激素、改善微循环药物(扩张血管、降低血黏度)、营养神经等药物治疗及高压氧治疗。糖皮质激素作为治疗突聋的一线用药,主要是利用其非基因效应,即抗炎、抗过敏、免疫抑制作用,其疗效已得到循证医学的肯定。金纳多也是常用的用于治疗突聋和耳鸣的药物,其主要作用机制是改善血液流变学和抗氧化作用[11]。营养神经通常采用甲钴胺、鼠神经生长因子等药物。高压氧治疗也广泛应用于突聋的治疗[12]。中医治疗包括内治和外治等许多方法,如中药饮片、针灸、耳穴贴压等也取得了一定效果。

突聋属中医学暴聋、厥聋范畴,暴聋是因邪犯耳窍、起病迅速的感音神经性聋,主要指突聋,多由外邪、痰热、内虚及血瘀引起。《医方集解》曰:“五脏皆禀气于脾胃,以达于九窍;烦劳伤中,使冲和之气不能上升,故目昏而耳聋也。”《古今医统·耳证门》曰:“耳聋证。乃气道不通,痰火郁结,壅塞而成聋也。”清代王清任在《医林改错》中也指出“耳孔内小管通脑,管外有瘀血,靠挤管闭,故耳聋”,“血受寒则凝结成块,血受热则煎熬成块”。综合诸家学说[13-14],突聋的中医病因病机可总结为:实证有外感风热,肝火上扰,痰瘀互结,痰火蕴结,气滞血瘀等;虚证有肝肾阴虚,脾胃虚弱,气血亏虚,肾阳亏虚等。其中血瘀耳窍为最主要的病机。耳窍脉络不通,耳窍失用而发生暴聋,血瘀耳窍是暴聋发生的中心环节,且贯穿于暴聋的始终。

近年来国内对突聋进行了大量的研究,但各种疗法所报道的疗效不一,相互间的差别很大,对于治疗效果不能得出一致的答案。鉴于突聋的诊治现状和临床迫切需求,杨仕明和余力生教授等共同提出了全国突发性聋多中心临床研究的设想,并进行了相关研究[15];但该多中心临床研究在研究过程中规避了中医药在突聋研究中的作用。而事实上,突聋的中医药治疗在临床工作中应用广泛,通常应用以活血化瘀法为主的中药、针刺及耳穴贴压等手段,并取得了一定疗效。复习以往文献,所有的研究均以某一点作为研究对象观察临床疗效,如黄卫[16]通过针刺治疗突聋,李果丽等[17]利用中药耳聪丸治疗气滞血瘀型突聋。但这种现象与临床工作脱节严重,临床工作中中医治疗通常中医组合法即综合治疗,包括中药饮片、针灸、耳穴贴压等,而不是采取单一疗法,而目前为止没有中医组合法结合西医治疗突聋的研究报道。本研究采用通窍活血汤为基本方治疗气滞血瘀型突聋,通窍活血汤为清代王清任所创,主要由桃仁、赤芍药、川芎、红花等组成,治头面、四肢、周身血管血瘀之证。《医林改错评注》释,方中赤芍药、川芎行血活血,桃仁、红花、白芷活血通络,葱、姜通阳,麝香开窍,佐以大枣缓和芳香辛窜药物之性。其中赤芍药、川芎、桃仁、红花活血通络,与姜、葱等配伍更能通络开窍,通利气血运行。本研究在西医常规疗法基础上,针对突聋耳窍闭塞、经脉不畅等病机特点,加针刺治疗(取双侧翳风、耳门、听会、外关、合谷、足三里、三阴交、太溪、太冲、足窍阴穴)以开窍启闭、镇静安神、活血通络。《灵枢·厥病》有“耳聋无闻取耳中”的论述。耳穴中肾穴是肾脏在耳中的反应点,刺激肾穴有益肾纳气、使精气上达耳窍的作用;内耳、神门是距病位最近的耳穴,间断的压迫刺激,可以直接疏通耳窍之经络。

本研究以气滞血瘀型突聋患者为研究对象,通过中医组合法结合西医常规治疗,以西医常规治疗为对照组,发现治疗组疗效优于对照组(P<0.05),且降低平均听阈值优于对照组(P<0.05)。但本研究由于时间较短,收集病例较少,有待于今后工作中进一步观察。

[1] 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会.突发性聋诊断和治疗指南(2015)[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2015,50(6):443-447.

[2] 国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[M].南京:南京大学出版社,1994:121.

[3] 石勇兵,陈洪文,韩维举.临床听力学[M].2版.北京:中国协和医科大学出版社,2008:496-509.

[4] Schreiber BE, Agrup C, Haskard DO S,et a1.Sudden sensorineural hearing loss[J].Lancet,2010,375(9721):1203-12l1.

[5] 李玲,黄志纯,陶锋.突发性耳聋治疗及预后相关因素的研究进展[J].东南大学学报:医学版,2013,32(3):350-353.

[6] Ban JH,Jin SM.A clinical analysis of psychogenic sudden deafness[J].Otolaryngol Head Neck Surg,2006,134(6):970-974.

[7] Stachler RJ,Chandrasekhar SS,Archer SM,et al.Clinical practice guideline:sudden hearing loss[J].Otolaryngol Head Neck Surg,2012,146(3 Suppl):S1-S35.

[8] M sges R,K berlein J,Heibges A,et al.Rheopheresis for idiopathic sudden hearing loss:results from a large prospective,multicenter,randomized,controlled clinical trial[J].Eur Arch Otorhinolaryngol,2009,266(7):943-953.

[9] Klemm E,Deutscher A, M sges R.A present investigation of the epidemiology in idiopathic sudden sensorineural hearing loss[J].Laryngorhinootologie,2009,88(8):524-527.

[10] 王英歌,张榕,许元腾,等.不同年龄及不同类型突发性耳聋患者近期疗效观察[J].中华耳科学杂志2012,10(3):364-367

[11] 王丽,关淑芬,孙慧子,等.巴曲酶和银杏叶提取物注射液治疗高龄患者突发性耳聋的疗效[J].中国老年学杂志,2014,34(8):2103-2105.

[12] 库薇,刘业海,吴静,等.国内高压氧联合药物治疗突发性耳聋临床疗效的Meta分析[J].中华耳科学杂志,2014,12(1):93-98.

[13] 李展宗,李云英.突发性耳聋中医病因病机现代研究概况[J].辽宁中医药大学学报,2011,13(7):71-73.

[14] 李漫,沈红强,信莉,等.中药联合针刺治疗突发性耳聋100例临床观察[J].中医杂志,2012,53(10):1737-1741.

[15] 中国突发性耳聋多中心临床研究协作组.中国突发性聋分型治疗的多中心临床研究[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2013,48(5):355-361.

[16] 黄卫,岳荷英,胡华,等.针灸结合西医常规疗法治疗突发性耳聋59例[J].上海中医药杂志,2014,48(3):50-52.

[17] 李果丽,陈协云,孙静.耳聪丸治疗气滞血瘀型突发性耳聋临床观察[J].湖南中医药大学学报,2008,28(3):60-61.

(本文编辑:董军杰)

10.3969/j.issn.1002-2619.2016.12.019

※ 项目来源:上海市浦东新区科技发展基金项目(编号:PKJ2014-Y16);上海浦东新区卫生系统重点专科(病)建设项目(编号:PWZz2013-01)

郝亚楠(1983—),女,主治医师,硕士。从事中西医结合耳鼻咽喉科临床工作,擅长耳科疾病的诊治。

R764.437;R764.437.058

A

1002-2619(2016)12-1833-04

2016-10-29)

△ 通讯作者:上海中医药大学附属第七人民医院耳鼻咽喉科,上海 200137