中美自贸区空间布局比较研究

2016-02-27张时立虞阳武祥琦

张时立 虞阳 武祥琦

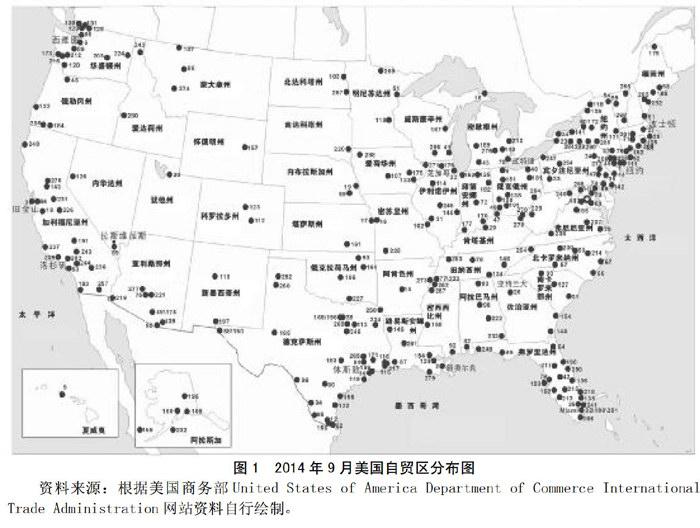

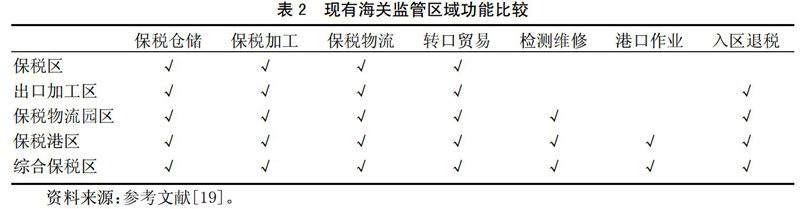

摘 要:自贸区是我国深化改革背景下对外开放的重大举措,更是应对TPP协定和加快中美BIT谈判的勇敢实践。美国是世界上拥有自贸区最多的国家,270个自贸区组成美国独具特色的自贸体系。百年来美国自贸区的发展经历了初始形成、局部发展、快速扩张和平稳增长四个阶段,现已形成了自贸区沿海、沿河、沿边境、沿国界分布的特征,且商贸型自贸区主要分布在美国东部,制造型自贸区主要分布在墨西哥湾,自贸区并具有带状或圈层状分布特点。中美两国在国土面积、海岸线长度、经济规模上具有极高的相似度,通过对美国自贸区的作用、类型、空间分布和空间布局演化分析,对比中国的自贸区、保税港区和综合保税区的空间分布,发现两国自贸区同时具有沿海、沿河分布的特点和呈现带状或圈层状形态。根据两国自贸区共性特点和差异,认为未来我国保税港区和综合保税区有向自贸区演化的趋势,在空间分布上将出现沿海、沿长江、沿黄河、沿重要铁路枢纽分布的趋势,并将出现自贸区的集聚,形成自贸圈或自贸带。

关键词:美国自贸区;布局;空间机制;启示

中图分类号:K901.2 文献标识码:A

中国(上海)自由贸易试验区(以下简称“上海自贸区”)的建设,是在经济形势复杂多变、经济增长呈现拐点、对外贸易缺乏活力、国内需求支撑不足的形势下,对我国经济发展方式和外资管理体制进行的重大探索和改革。自2013年9月建立以来,上海自贸区在政府职能转变以及金融制度、外商投资和税收政策改革等诸多方面取得成就。然而,在中美BIT谈判加速、TPP步步紧逼、亚太自由贸易协定方兴未艾的情况下,上海自贸区如何更好地发挥先行先试作用正面临着巨大挑战。

自贸区作为中国发展的新兴事物,无疑需要对其他国家和地区自贸区建设经验进行深入的研究和借鉴,不少学者围绕国外自贸区建设展开研究,其中,有关自贸区空间布局的研究日益引发关注,相关研究主要集中在四个方面。一是对特定国家或地区范围内多个自贸区的布局研究。夏瑾瑶等[1]研究了台湾六大自由港区、韩国仁川机场自贸区片区等的分布情况,由此提出上海自贸区未来“一城两区”的空间布局设想;上海前滩新兴产业研究中心专家组[2]通过对日本国家战略特区地域空间分布及其政策的分析,对上海自贸区发展提出了建议;周汉民[3]提出我国四个自贸区各有特点,国家须成立强有力的协调机构,并与“一带一路”战略紧密对接。田毕飞等[4]讨论了建立内陆自贸区的必要性。二是自贸区与周边产业的空间关联分析。梁经伟等[5]从城市群的角度运用社会网络分析法对中国-东盟自贸区的空间经济联系进行研究,发现自贸区内核心城市群与边缘城市群之间的圈层关系;赵波[6]借鉴阿联酋迪拜、韩国仁川等自贸区产业外溢经验,探讨了上海浦东新区在自贸区背景下的生产力布局;倪外[7]以香港等自由港经济发展为例,分析了自贸区核心竞争力的构成要素及作用机制,包括构建发达物流客运网络以及连接经济腹地与全球市场的重要性;蔡春林[8]提出广东自贸区要增强自贸区辐射带动功能,实现珠三角和东西两翼及山区的双赢发展,要借助自贸区重新进行全球布局和产业整合;李红等[9]讨论了自贸区边境效应,分析了自贸区政策变化对企业分布的影响。三是城市内部自贸区选址研究。石菘等[10]针对上海自贸区三个片区的功能定位进行了分析;王周杨[11]结合自贸区扩大开放的文件,就未来影响自贸区产业发展格局的因素进行了分析,预测未来上海自贸区的产业体系和空间关系;陈亮等[12]从上海自贸区与我国其他海关特殊监管区的比较研究,认为上海自贸区将对其他海关特殊监管区域的发展形成冲击;Yi[13]等通过对台湾和韩国自贸区的空间布局,分析了自贸区对港口腹地和就业的影响。四是自贸区对不同国家产业空间布局的影响研究。余振等[14]分析了中国与东盟区域经济一体化对成员国产业空间布局的影响,发现越来越多制造业向中国集中,区域一体化重塑了产业空间布局;汪占鳌等[15]测度了中国-东盟自贸区产业集聚现状,认为中国-东盟自贸区形成了“核心-边缘”模式,加速了成员国之间的产业贸易,并可能出现区域间经济不平衡现象;黄鹏[16]等就上海自贸区与中美BIT谈判的关系进行了分析,认为上海自贸区改革的内容与中美BIT谈判核心要素高度一致。

尽管相关研究从不同角度对自贸区的空间问题进行了探讨,但对于经济体内自贸区体系的总体布局研究尚显缺乏,尤其是对中国这样的大国而言,自贸区的设置不仅是关系到城市发展的重要抉择,更与城市群、区域乃至全国对外开放的总体格局息息相关。就此而言,对美国自贸区布局的空间机制研究具有突出的重要性。美国是目前拥有自贸区数量最多的国家,且与中国在面积、人口、产业、经济等方面具有一定的相似性。遗憾的是,迄今有关美国自贸区的研究大多针对自贸区的运行方式展开,美国不同类型自贸区在空间布局等方面的差异尚未引起充分关注。实际上,自贸区的空间关系非常重要,空间区位反映了特定地区的通达性、战略地缘价值、产业关联与产业集群等诸多因素。在此背景下,本研究聚焦美国自贸区布局的空间机制展开研究,力求通过对美国自贸区的类型、空间分布研究和美国自贸区时空演变特点,为中国自贸区的扩展提供参照。

1 美国自贸区概况及数据来源

1.1 基本概况

美国作为世界上拥有自贸区最多的国家,截至2014年底共批准自贸区270个[17],现今依旧活跃的自贸区有177个,已关闭的自贸区13个。2013年,全美自贸区中的3050家企业共吸纳了39万个工作岗位,其中289家为生产制造型企业。全年进入全美自贸区的货物总值8350亿美元,其中65%的货物来自美国国内。全年自贸区内仓储和分销运营产值超过2640亿美元,生产制造产值超过5710亿美元,生产制造收益占自贸区总收益的68%。自贸区内主要产业为炼油、汽车、电器、医药和机械/装备。自贸区内全年出口795亿美元,其中186亿为仓储和分销出口,609亿为制造出口[18]。

美国自贸区由自贸区委员会审批,自贸区委员会则由商务部部长和财政部部长组成,商务部部长担任主席,美国海关和边境保护局局长也在其间扮演重要角色。美国自贸区根据使用者的不同又分为两类区域,一类是通用区(General-Purpose Zone,也叫Magnet Sites),另一类是分区(Subzone)。前者是不同企业可在其中共同经营的自贸区,例如美国第49号自贸区(纽约和新泽西自贸区)的1号场区(Site 1);后者则是专为某个企业所使用的自贸区,例如美国第49号自贸区通用汽车分区,目前全美现有约500个自贸区分区。

1.2 数据来源

本研究中所涵盖的美国自贸区,即美国对外贸易区(Foreign Trade Zone),其实质也是“境内关外”,相当于自由贸易区(Free Trade Zone)。研究所采用的数据主要来源于:1)美国自贸区委员会(U.S. Foreign-Trade Zones Board)网站的统计数据;2)美国商务部国际贸易管理局(United States of America Department of Commerce International Trade Administration)网站资料;3)美国自贸区管理委员会(Foreign-Trade Zones Board)2014年发布的研究报告“75th Annual Report of the Foreign-Trade Zones Board to the Congress OF THE UNITED STATES”。

2 美国自由贸易区空间布局演化及其阶段特征

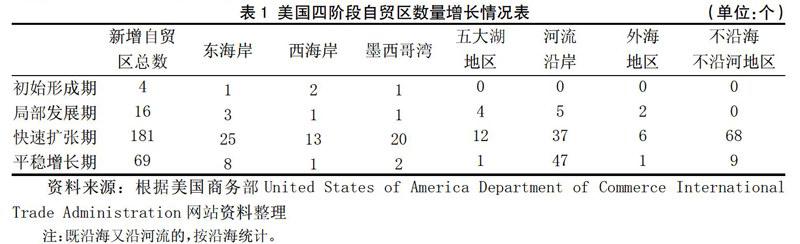

美国的自由贸易园区计划始于1934年颁布的《美国自由贸易区法案》,作为经济大萧条时期提振美国经济的重要举措之一,该法案旨在通过赋予某些区域开展自由贸易的权利以促进产业和贸易复苏。自1936年全美第一个自贸区正式建立至今,已逐步形成覆盖全国规模庞大的自贸区体系。根据美国自贸区在不同时期呈现出不尽相同的阶段特征,大致可以归纳为初始形成期、局部发展期、快速扩张期和平稳增长期等四个时期。

2.1 初始形成期(1936年~20世纪50年代)

最初设立的美国自贸区主要有4个,分别是位于纽约的1号自贸区、位于新奥尔良的2号自贸区、位于旧金山的3号自贸区和位于西雅图的5号自贸区。不难发现,美国自贸区设置初期分布较为均衡,在美国东西海岸以及墨西哥湾均有分布,究其原因,自贸区的布局与其功能密切相关,由于早期建立的自贸区主要具有贸易出口方面的优势政策,尚不具备加工制造等功能,因而最早的4个自贸区全部为美国的重要海港。

2.2 局部发展期(20世纪50年代~70年代)

美国自贸区的设置在这一时期稳步扩张,全美共新增自贸区16个,从分布来看,东海岸3个、西海岸1个、墨西哥湾1个、五大湖地区4个、河流沿岸5个、外海地区2个,内陆地区尚未设置。50年代后自贸区设置的设立明显受到贸易体系与流通网络进一步延伸的作用,87.5%的新增自贸区沿海或沿河分布,呈现出一定的沿海(湖)分布特征,例如,分布在密苏里河沿岸的第15、第17和第19号自贸区成为美国中部重要的商业节点,并连接新奥尔良和五大湖地区形成贯通美国南北的重要商贸航运体系。与此同时,自贸区的大量建立还受到两方面因素的直接影响:一是美国国会于1950年同意在自由贸易区中设立加工制造业;二是美国自贸区理事会于1952年颁布条例允许设置自贸区亚区,成为专门为某些特殊公司、仓库或生产制造业企业提供服务的区域。两项因素使更多企业和城市有动力利用自贸区保税优势发展生产制造业。不仅如此,外海地区在此期间首次出现自贸区,分别是分布在夏威夷和波多黎各,其中第7号自贸区所在地波多黎各的圣胡安港至今仍是美国重要的商贸和制造基地。

2.3 快速扩张期(20世纪70年代~20世纪末)

20世纪70年代以来,美国迎来自贸区设置的高峰,随着美国高新技术产业的快速发展,对外贸易规模不断扩大,与之相伴的是自贸区数量的快速增加,共新增181个,较上一阶段增长了11倍。其中,东海岸25个、西海岸13个、墨西哥湾20个、五大湖地区12个、河流沿岸37个、外海地区6个。值得注意的是,在沿河沿海地区大量设置自贸区的同时(61.3%的新增自贸区沿海沿河分布),首次出现设立于不沿海不沿河地区的自贸区,并且高达68个,超过这一时期全部自贸区总量的1/3,新增数量甚至略高于沿海和沿河地区。众所周知,70年代末期以来,随着美国国内生产制造成本上升和海外加工生产体系的渐趋成熟,美国制造业出现较大规模衰退,制造业人数减少了40%。但与此同时,自贸区却普遍保留甚至新增了制造业就业岗位,提供就业机会的企业主要来自于海外进口商,它们基于降低生产和运输成本的考虑在美国自贸区内进行组装加工。因此,这一时期,自贸区数量激增以及在内陆地区的大量布局与外国企业直接面向美国市场开展出口加工具有直接关联,同时,内陆地区也更多地利用自贸区这一载体参与到国际贸易体系之中。

2.4 平稳增长期(2000年~2010年)

新世纪以来,与同期其他国家自贸区的发展趋势相比,美国自贸区增加的速度趋于平稳。美国国会研究服务中心报告数据显示,在1997年至2006年之间,全球自贸区数量翻了两番,雇佣工人数量翻了3倍,而美国自2000年以来,仅新增自贸区69个,其中东海岸8个、西海岸1个、墨西哥湾2个、五大湖地区1个、内陆河流沿岸47个、外海地区1个、其他地区9个。这一时期自贸区增长较为平缓,85.5%的新建自贸区沿海沿河分布。新增自贸区仍以河流沿岸分布为主。这一时期沿河分布的新增自贸区占新增总数的68.1%,沿海和内陆新增自贸区数量非常有限,表明流域经济的开发成为这一时期自贸区设置的重要驱动力量。尽管美国自贸区数量仍然保持上升,但受到北美自由贸易协定等的影响,使用自贸区的企业数量呈现下降趋势,从3600多家下降到2400多家(图1)。