纳岭沟铀矿床局部隔水层分布样式及对铀矿开发的影响

2016-02-17戴明建彭云彪焦养泉苗爱生荣辉陈法正申科峰刘璐

戴明建,彭云彪,焦养泉,苗爱生,荣辉,陈法正,申科峰,刘璐

(1.中国地质大学(武汉),武汉430074;2.核工业二〇八大队,内蒙古包头014010)

纳岭沟铀矿床局部隔水层分布样式及对铀矿开发的影响

戴明建1,2,彭云彪2,焦养泉1,苗爱生2,荣辉1,陈法正2,申科峰2,刘璐2

(1.中国地质大学(武汉),武汉430074;2.核工业二〇八大队,内蒙古包头014010)

纳岭沟砂岩型铀矿是鄂尔多斯盆地重要的铀矿床之一,具有含矿含水层厚、岩矿比大的特点。通过详细研究该矿床局部隔水层的空间分布特征,将其总结为3种类型:完整型、残缺型和天窗型,并细分为11种亚类型。详细分析了局部隔水层的空间分布对铀矿开发的影响,不同的局部隔水层空间发育样式,控制着浸出液的不同分布模式。以完整型的同顶不同底亚类和残缺型的双边缺底板亚类进行了动态注采模拟分析,将整个模拟过程分为反应前阶段、初始反应阶段、反应中阶段、浸出液连通阶段、见矿阶段和稳定阶段,对该矿床的下一步有效开采将具有很好的借鉴意义。

纳岭沟铀矿床;铀储层;局部隔水层;分布样式;矿体开发

可地浸砂岩型铀矿是当今世界上最具经济意义的铀矿床类型之一。自20世纪90年代初以来,我国铀矿勘查的主攻方向由南方的火山岩型和花岗岩型铀矿调整为在北方中新生代沉积盆地中寻找储量大、开采成本低的可地浸砂岩型铀矿[1]。中核地质系统经过10多年的不懈努力,相继发现和探明了一批大型、特大型砂岩型铀矿[2-4]。其中,纳岭沟地浸砂岩型铀矿床的成功发现,为内蒙古铀业大基地的建设提供了资源保障。它的顺利投产,将成为我国最大的铀生产基地之一。

纳岭沟铀矿床含矿含水层厚度巨大,一般为80~160 m,平均124 m,隔水顶、底板距离矿层较远,可堪称具有巨厚铀储层。而从砂体的铀成矿几率来看,成矿砂体的最佳厚度是25~44 m,其中30~35 m区间成矿几率最高[5]。根据国内外地浸砂岩型铀矿开采经验,岩矿比(含矿含水层厚度与矿层厚度之比)10~20为地浸采铀技术的适宜条件,最好是小于10[6]。而纳岭沟铀矿床含矿含水层厚度与矿层厚度之比一般为15~35,平均25。夹层对油田的开发影响国内、外已有许多学者做过研究[7],针对地浸砂岩型铀矿开采具有同样意义的局部隔水层研究则涉及较少。作者以具有巨厚铀储层的纳岭沟地浸砂岩型铀矿床为例,研究其局部隔水层空间分布特征,可为该矿床的有效开采提供地质依据。

1 地质背景

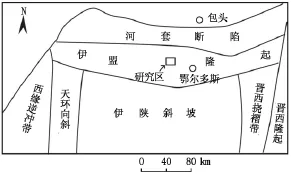

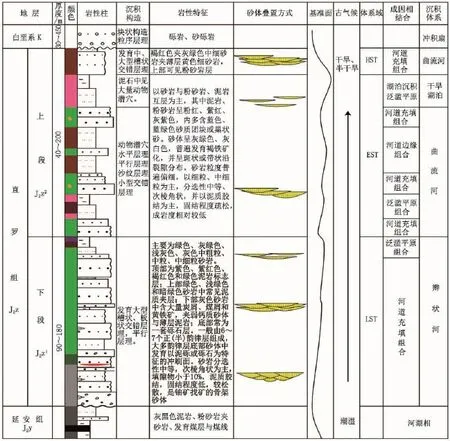

纳岭沟可地浸砂岩型铀矿床位于鄂尔多斯盆地北东部呼斯梁巨型铀成矿带上,次级构造单元属伊盟隆起,该隆起带为向南缓倾的稳定斜坡带,其北为河套断陷,南为伊陕斜坡,西为西缘逆冲带,东为晋西隆起[8](图1)。纳岭沟铀矿床钻孔揭见层位自下而上分别为中侏罗统延安组(J2y)、直罗组(J2z)和下白垩统(K1)。中侏罗统直罗组下段为赋矿层,为一套辫状河沉积[3,9-10](图2)。

图1 鄂尔多斯盆地北部构造分区略图Fig.1Structure schematic map in northern part of Ordos Basin

2 局部隔水层样式及分布规律

隔水层指铀矿地浸开采过程中不能透水并不能给水或不能透过与给出极少量水的岩层,包括隔水顶板和隔水底板,分别位于含矿含水层的顶部和底部。局部隔水层是相对隔水层而言的,同样分为局部隔水顶板和局部隔水底板两类,一般分布范围小,延伸长度一般为100~300 m,在进行地浸开采时,只对矿床内局部矿体具有隔水作用。

根据纳岭沟铀矿床的局部隔水层空间发育情况,将其总结为3种类型:完整型、残缺型和天窗型,并可进一步细分为11种亚类型。

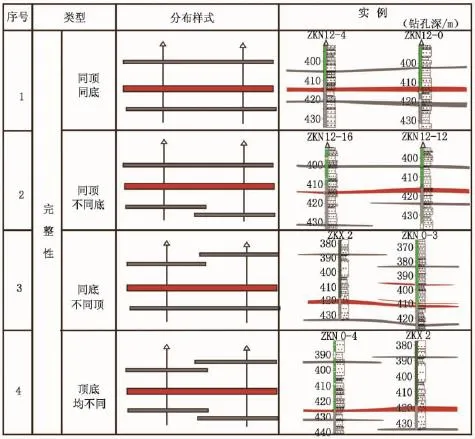

2.1 完整型

完整型即局部隔水顶、底板均发育。根据局部隔水顶、底板是否为同一个局部隔水层又可以细分为同顶同底、同顶不同底、同底不同顶和顶底板均不同共4种亚类型(图3)。同顶同底板亚类,即抽、注孔的局部隔水顶、底板为同一个,该亚类在矿床中部分布较广泛,含矿含水层厚度分布稳定;同顶不同底亚类,即抽、注孔具有相同的局部隔水顶板,但是局部隔水底板不同,两个局部隔水底板呈空间叠置状;同底不同顶亚类,即抽、注孔具有相同的局部隔水底板,但是局部隔水顶板不同,两个局部隔水顶板呈空间叠置状;顶底均不同亚类为井组间局部隔水顶、底板均发育,且均由单孔控制,各局部隔水层互不相连。

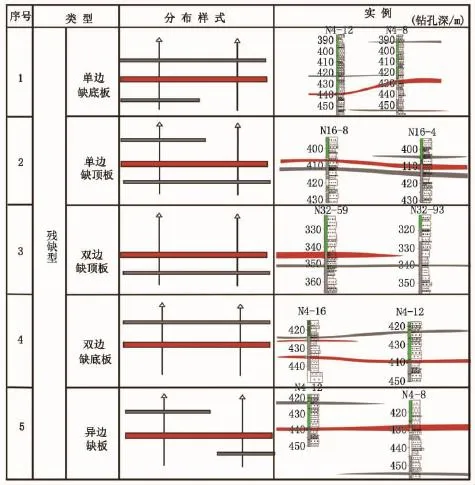

2.2 残缺型

残缺型即局部隔水顶板或底板未发育。根据局部隔水层残缺的位置又可以细分为单边缺底板、单边缺顶板、双边缺顶板、双边缺底板和异边缺板5种亚类型(图4)。单边缺底板亚类指井组的一侧局部隔水顶、底板发育齐全,一侧只发育局部隔水顶板,缺失底板;单边缺顶板亚类,为一侧局部隔水顶、底板发育齐全,一侧只发育局部隔水底板;双边缺顶板亚类,即未发育局部顶板;双边缺底板亚类指井组两侧只发育局部隔水顶板,未发育局部隔水底板;异边缺板亚类指井组的一侧缺失局部隔水顶板,一侧则缺少局部隔水底板。

图2 鄂尔多斯盆地直罗组综合柱状图Fig.2Comprehensive column of Zhiluo Formation in Ordos Basin

2.3 天窗型

图3 完整型局部隔水层分布样式Fig.3Distribution patterns of completed-type local impermeable layers

图4 残缺型局部隔水层分布样式Fig.4Distribution patterns of incomplete-type local impermeable layers

天窗型指局部顶、底板均不发育。根据局部隔水层发育的位置又可以细分为单边天窗和单边有板2种亚类型(图5)。单边天窗指一侧局部隔水顶、底板均发育,一侧未发育局部隔水层;单边有板指只有一侧发育局部隔水顶或底板。

图5 天窗型局部隔水层分布样式Fig.5Distribution patterns of scuttle-type local impermeable layers

3 局部隔水层空间分布对铀矿开发的影响

3.1局部隔水层空间分布样式对浸出液的控制

局部隔水层与石油地质中所提的夹层具有同样的意义,它束缚了浸出液在铀储层中的渗流,是控制液态铀空间分布的主要因素之一,同时,它的存在增强了铀储层的非均质性。在辫状河相铀储层内,尤其是在垂向上,局部隔水层的出现改变了浸出液的分布模式,影响了垂向渗透率、波及系数和见水时间[11]。流体的垂向流动受阻,局部的驱替效果变差,矿体的浸出效果自然也会变差,从而形成了溶浸死角区。在没有局部隔水层发育的含矿含水层中,浸出液的空间分布主要受储层物性规律、非均质性的控制[12]。不同的孔隙度、渗透率影响浸出液的运移,高孔、高渗区是浸出液的优势运移通道[5]。因此,厚铀储层层内局部隔水层样式是进行可地浸砂岩型铀矿开采井场部署方案时最重要的影响因素之一,是合理调整注液结构和抽液结构的基础[13]。

不同的局部隔水层空间发育样式,控制着浸出液的不同分布模式,需采用不同的抽注方案来提高浸出率,进而提高矿山经济效应。如完整型的局部隔水顶、底板均发育,该类的井场可依照完整型布置,可适当放宽井距,将局部隔水层离矿层较近的一侧设为注液孔,而将离矿层较远的一侧设为抽液孔,反之则不利于含铀液体在局部隔水层内有效运移至抽液孔,从而不能有效开采铀矿体;残缺型的井场布置方案则应将注液孔设在局部隔水层发育齐全的一侧,而将抽液孔设在局部隔水层有残缺的一侧,根据渗流力学,注入的溶液在离开注液孔后呈发射状,只有在局部隔水层的控制下才能有效沿地层向抽液孔运移;天窗型进行井场布置总体原则是让注入溶液从有局部隔水层发育的钻孔向没有局部隔水层发育的钻孔运移,没有局部隔水层发育的抽液段选择重点考虑垂向韵律特征和渗透率,将位置定在离矿层最近的高渗段。

3.2 典型钻孔动态抽注模拟

研究区的局部隔水层空间分布样式以完整型和残缺型为主,下面以完整型的同顶不同底亚类型和残缺型的双边缺底板亚类型2种典型分布样式进行动态注采模拟分析。

3.2.1 完整型动态抽注模拟

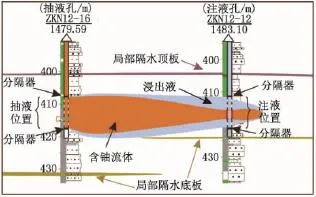

图6 完整型局部隔水层抽注示意图Fig.6Schematic diagram of injection and production simulation of completed-type local impermeable layers

以ZKN12-12与ZKN12-16(图6)为例,该组钻孔具有相同的局部隔水顶板,局部隔水顶板呈水平展布,但两个钻孔的局部隔水底板不在同一标高,ZKN12-12的局部隔水底板距离矿层更近,为典型完整型的同顶不同底亚类。ZKN12-12由局部隔水层控制的含矿含水厚度为19.20 m,ZKN12-16由局部隔水层控制的含矿含水厚度为23.50 m,较ZKN12-12的含矿含水层厚度要大。两个钻孔的铀矿化位置近水平。综合分析以上因素,将ZKN12-12定为注液孔,注液位置为埋深411.10~421.10 m;ZKN12-16为抽液孔,抽液位置为埋深407.59~417.59 m。若反之,将ZKN12-16定为注液孔,会导致部分注入溶液沿ZKN12-12的局部隔水底板的下部运移,从而达不到经济有效开采的效果。对该组钻孔抽注过程进行动态模拟分析,主要有以下几个阶段:

1)反应前阶段

将溶有O2+CO2的浸出液由注液孔向含矿含水层进行注入,浸出液很快到达孔底沉砂管。该阶段时间短,且浸出液几乎不与矿体发生反应。

2)初始反应阶段

在强大注入压力作用下,注入的浸出液开始由注液位置向含矿含水层内运移。由于含矿含水层垂向上的非均质性,不同深度的渗透率和孔隙度不同,从而使不同层位的浸出液推进速度不一样,浸出液会首先选择高孔、高渗区运移,然后才是选择较低的孔、渗条件区运移,因此,浸出液在离开注液孔位置呈不规则的锥体向四周推进。同时,浸出液在向含矿含水层推进的过程中,当浸出液沿矿层渗透迁移时,浸出液与矿石发生化学反应。浸出液与矿石的相互作用是一个多相(液-固)化学反应过程[7],溶解氧把矿石中的4价铀氧化成6价铀,在碳酸氢根的作用下,6价铀同碳酸氢根反应生成碳酸铀酰络合离子,铀矿物从固相转入液相的浸出液中,从而浸出矿石中的铀金属。受反应速度的影响,浸出液的前端液体不含6价铀,只是含O2+CO2的浸出液。

3)反应中阶段

该阶段为注入一段时间后,大量浸出液在含矿含水层内与铀矿体发生反应,含铀液体呈发射状继续向前推进。受抽液孔抽液影响,在抽液孔位置形成一个负压圈,浸出液向抽液孔方向的推进速度将大大高于其它方向,且其他方向的推进速度将缓慢,注液锥体呈一边倒的形态。

4)浸出液连通阶段

该阶段为注入的浸出液开始到达抽液孔阶段,根据纳岭沟铀矿床地浸实验结果,从注液钻孔注入浸出液到达抽液钻孔附近的时间一般为20~25 d,与国内外地浸矿山相近。首先到达抽液孔孔口的浸出液不含6价铀,且受含矿含水层的非均质性影响,不同层位到达抽液孔的时间不一样。经过抽液段位置的液体将沿抽液孔直接被抽至孔口,然后输送至集液池,而从封隔器上、下部经过的浸出液将继续向前推进,包括部分含铀液体。

5)见矿阶段

该阶段为含铀液体到达抽液孔孔口阶段。该阶段浸出液与矿体发生充分反应,应及时调节O2+CO2的含量。加入CO2一方面是调节浸出液pH值,避免pH值升高引起地下水中钙镁等离子的化学沉淀,导致含矿含水层堵塞;另外可以补充地下水中碳酸氢根的消耗,保持浸出液中浸出剂碳酸氢根的活度,有利于铀的有效浸出。

6)稳定阶段

经过生产过程中不断调节抽、注液量,使得抽、注过程达到一个相对平衡阶段。该阶段不但使抽、注液量在含矿含水层内达到相对平衡,而且浸出液的空间运移通道由先前的发射状通道,慢慢变成连通注液孔与抽液孔的高速平行通道,其宽度也基本由抽液段和注液段的位置控制,其他方向的溶液运移速度慢慢变小,直至基本停止。

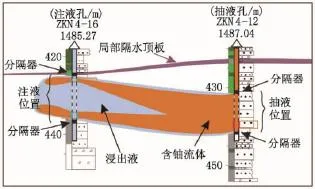

图7 残缺型局部隔水层抽注示意图Fig.7Schematic diagram of injection and production simulation of incomplete-type local impermeable layers

3.2.2 残缺型动态抽注模拟

以ZKN4-16与ZKN4-12(图7)为例,该组钻孔具有相同的局部隔水顶板,未发育局部隔水底板,局部隔水顶板呈近水平展布,为典型残缺型的双边缺底板亚类。ZKN4-16发育两层铀矿化体,为铀矿化孔;ZKN4-12发育一层工业铀矿体,其品位和平均铀含量均高于ZKN4-16。综合分析以上因素,将ZKN4-16定为注液孔,ZKN4-12为抽液孔。由于没有局部隔水底板,因此注液段、抽液段的位置应充分考虑铀矿化与局部隔水顶板位置,以及垂向非均质性。将注液位置顶部分隔器放在ZKN4-16局部隔水顶部处,底部分隔器放在第二层铀矿化的底部,埋深为427~437 m;抽液位置顶部分隔器放在ZKN4-12含矿单砂体的沉积韵律顶部,底部分隔器放在矿体之下沉积韵律底部,即储层物性较差的部位,埋深为432~442 m。对该组钻孔抽注过程进行动态模拟分析,与完整型动态抽注模拟一样,亦可分为反应前阶段、初始反应阶段、反应中阶段、浸出液连通阶段、见矿阶段和稳定阶段。需要重视的是充分利用本区储层垂向非均质性远大于平面非均质性的特点,合理利用储层物性规律,适当提高抽、注液量,让抽、注液量在含矿含水层内尽快达到动态平衡,提高经济效益。

4 结论

1)总结了纳岭沟铀矿床局部隔水层的空间分布样式。根据纳岭沟铀矿床局部隔水层空间发育情况,将其总结为3种类型:完整型、残缺型和天窗型,并细分为11种亚类型。矿床内以完整型和残缺型为主,天窗型只是局部发育。

2)不同的局部隔水层空间发育样式,控制着浸出液的不同分布模式。尤其是在垂向上,局部隔水层的出现改变了浸出液的分布模式,影响了垂向渗透率、波及系数和见水时间。在没有局部隔水层发育的含矿含水层中,浸出液的空间分布主要受储层物性规律、非均质性的控制。因此,在厚铀储层内局部隔水层的不同空间分布样式,需采用不同的抽注方案来提高浸出率,进而提高开采效益。

3)以完整型的同顶不同底亚类型和残缺型的双边缺底板亚类型进行了动态注采模拟分析,并将整个过程分为反应前阶段、初始反应阶段、反应中阶段、浸出液连通阶段、见矿阶段和稳定阶段,对纳岭沟铀矿床的开采具有一定的借鉴意义。

[1]韩绍阳,侯惠群,腰善丛,等.我国可地浸砂岩型铀矿勘查方法技术研究[J].铀矿地质,2004,20(5):306-314.

[2]王永君.呼斯梁地区直罗组下段古层间氧化带特征及其控矿性研究[J].河南理工大学学报:自然科学版,2010,29(增刊):164-169.

[3]张金带,徐高中,陈安平,等.我国可地浸砂岩型铀矿成矿模式初步探讨[J].铀矿地质,2005,21(3):139-145.

[4]潘蔚.伊犁盆地铀成矿时空分布特征与层间氧化带砂岩型铀矿找矿思路分析[J].铀矿地质,2000,16(1):19-25.

[5]焦养泉,陈安平,杨琴,等.砂体非均质性是铀成矿的关键因素之一:鄂尔多斯盆地东北部铀成矿规律探讨[J].铀矿地质,2005,21(1):8-15.

[6]武伟,蒋小辉.疏松砂岩型铀矿床的地浸开采技术[J].中国矿业,2012,21(增刊):324-328.

[7]焦养泉,李祯.河道储层砂体中隔挡层的成因与分布规律[J].石油勘探与开发,1995,22(4):78-81.

[8]杨建新,陈安平.鄂尔多斯盆地呼斯梁地区可地浸砂岩型铀矿地质特征及找矿前景[J].铀矿地质,2008,24(2):96-100.

[9]彭云彪,李子颖,方锡珩,等.鄂尔多斯盆地北部2081铀矿床成矿特征[J].矿物学报,2006,26(3):349-355.

[10]张金带,徐高中,林锦荣,等.中国北方6种新的砂岩型铀矿对铀资源潜力的提示[J].中国地质,2010,37(5):1 434-1 449.

[11]林博,戴俊生,陆先亮,等.河流相储集层夹层的三维空间分布研究[J].中国石油大学学报:自然科学版,2006,30(4):17-20.

[12]郭长春,李阳.河流相储层中夹层的发育规律及预测[J].石油天然气学报:江汉石油学院学报,2006,28(4):200-203.

[13]陈程,孙义梅.厚油层内部夹层分布模式及对开发效果的影响[J].大庆石油地质与开发,2003,22(2):24-28.

Spatial distribution patterns of local impermeable layers and their influence on uranium development in Nalinggou uranium deposit

DAI Mingjian1,2,PENG Yunbiao2,JIAO Yangquan1,MIAO Aisheng2,RONG Hui1,CHEN Fazheng2,SHEN Kefeng2,LIU Lu2

(1.China University of Geosciences,Wuhan 430074,China;2.Geologic Party No.208,CNNC,Baotou,Inner Mongolia 014010,China)

Nalinggou sandstone type uranium deposit is one of the most important uranium deposits in Ordos Basin which is characterized by thick ore-bearing aquifer and the bigger rock-ore thickness rate. Based on the detailed study on spatial distribution patterns of local impermeable layers,this paper classified the patterns into three types:completed-type,incompleted-type,and scuttle-type and 11 subtypes.Besides,the influence of spatial distribution patterns of local impermeable layers to uranium exploitation was analyzed.The different patterns had the different functions in controlling the movement patterns of leaching liquid.Moreover,this paper made the dynamic injection and production simulation analysis to subtype of completed-type with same top and different floors between two adjacent areas and incompleted-type with no floor subtype,and the simulation process wasdivided into six stages,which are before-reaction stage,initial reaction stage,reaction stage,leaching liquid intercommunication stage,uranium-bearing liquid discovery stage,and stable stage. The study result will provide important geological basis for the further exploitation in Nalinggou uranium deposit.

Nalinggou uranium deposit;uranium reservoir stratum;local impermeable layers;distribution pattern;uranium exploitation

P619.14;P641.4

A

1672-0636(2016)02-0084-07

10.3969/j.issn.1672-0636.2016.02.004

[资金项目]中国地调局重点项目“鄂尔多斯盆地砂岩型整装勘查区专项填图与技术应用示范”(编号:12120114076501)资助。

2015-04-10;

2016-01-04

戴明建(1984—),男,湖南邵阳人,在职博士研究生,主要从事储层沉积学(油气、铀)研究和铀矿勘查工作。E-mail:384289527@qq.com。