5从巅峰时刻到郁郁而终

2016-01-15

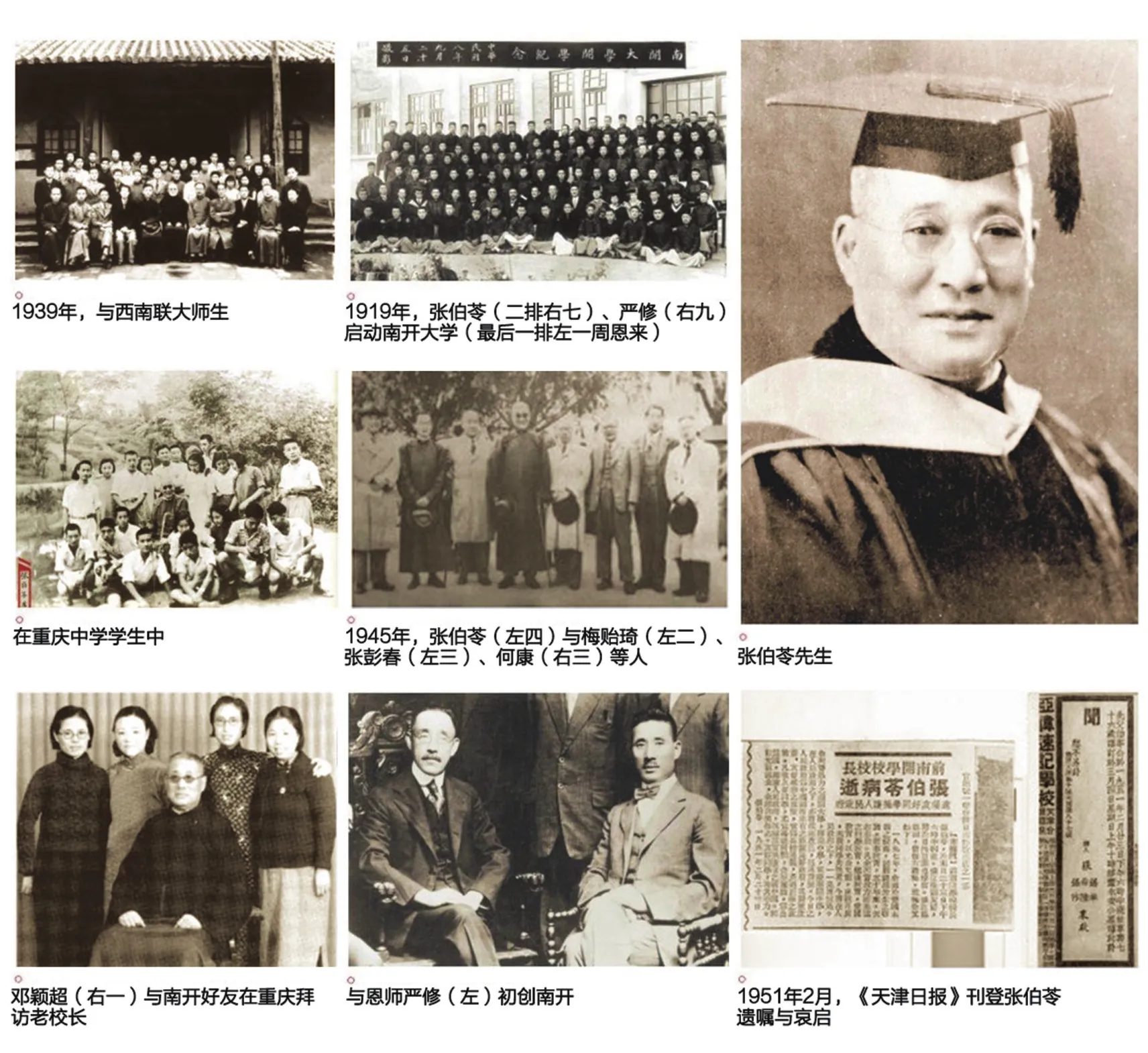

建校四十周年

重庆南开中学是抗战时陪都文化教育的一个亮点。张伯苓常驻于此,办学一如往昔的井井有条,声誉卓著。校内聚集了不少社会名流或其家属,如翁文灏、马寅初、谭熙鸿、段茂澜、郝更生、张平群等均借住校内宿舍。为数众多的各界要人,如卢作孚、曽养甫(战时交通部长)、陈调元等的子弟进入该校就学。南开校友周恩来、吴国桢、梅贻琦等不时造访,而蒋介石亦多次来校,看望张校长。

1944年,南开迎来建校四十周年,毕业校友已有3万多人。

1月,国民政府颁布嘉奖令,授予张伯苓一等景星勋章,表彰他一生兴学育才,功在国家。中央通讯社以《南开四十周年纪念》为题发表长文,称赞南开学校“经张伯苓四十余年惨淡经营,不懈努力……为国内私立学校中首屈一指者”。

10月17日,南开要在重庆南开中学运动场召开建校四十周年纪念会。蒋介石提前一天(10月16日下午)来到学校探望张伯苓,赞扬他桃李满天下,并说:“希望中国的学校都能办得像南开这样好”,“要推广南开的教育精神和方法”。

17日上午8时,纪念会开始,2000余名师生、校友和各界名流参会。为了这次校庆,张伯苓特著长文《四十年南开学校之回顾》,第一次系统地叙述了南开学校的办学宗旨、发展历程及成功的原因。

在这篇文章的最后,他深情展望,“齐心协力,携手并进,务使我南开学校,能与英国之牛津、剑桥,美国之哈佛、雅礼(即耶鲁)并驾齐驱,东西称盛”。

1945年9月6日中午,在重庆谈判的毛泽东在周恩来、王若飞、邓颖超陪同下到学校拜望张伯苓,相谈甚欢。10月17日,抗战胜利后第一个南开校庆日,校友振奋,周恩来、张厉生请张伯苓坐上滑竿,绕张宅一周庆贺。周张曾分任军委会政治部副部长,第二日即有佳话在山城流传:“国共两部长,合作抬校长,师生情谊厚,佳话山城扬。”

古稀之年的张伯苓,在他的教育人生道路上,已经走到辉煌的顶点。桃李遍满天下,南开精英引领社会风潮,各方赞誉纷至沓来,这是对他成功教育人生的最好褒奖。

抗战胜利后,1947年1月5日,在南京的南开校友为张伯苓一行举办茶会,南开校友会南京分会召集人、中央通讯社唐际清在致辞中说:“据我所知,抗日战争胜利后,在被立案惩处的汉奸之中,没有一个是战前的南开学校毕业生。虽然这个发现暂时也许不宜公诸报端,但是凡我南开校友理应为此自豪。”3月19日,张伯苓回到天津,南开校友、天津市长杜建时也向张伯苓报喜:平津二市被立案的汉奸之中,没有一个战前南开毕业生。张伯苓笑答:“这比接受任何勋章都让我高兴。”

最后岁月

1945年后,随着解放战争的深入,国民党在大陆的统治摇摇欲坠。为了挽救颓势,国民党政府计划把有影响力的大学者、民主人士网罗到政府里来,利用他们的“名人效应”来提升形象。自然,教育界的旗帜性人物张伯苓是其中之一。

张伯苓原本无志于仕途,“我不愿意做这些事,黎元洪当总统时曾约我当教育总长,说什么我也不干……我就是办教育的,还是办教育的好”。

可这次,蒋介石不顾张伯苓的推辞,亲自连发数封电报“督请”,且在没经过张伯苓同意之前,任命其为考试院院长的决定在国民党的最高领导机构——中央常务委员会——已经通过。1948年7月6日,别无选择的张伯苓,离开天津赴南京就任国民政府考试院长。

这也让张伯苓的晚年,掺杂进了过多的政治色彩和本不该有的曲折。

国民党退走台湾前,蒋介石父子几次三番登门劝张“出走”,可去台岛,也可去美国,并留下专机,随时可用。此前张的家眷已被接到重庆,无后顾之忧。张伯苓最终留在了大陆……

新中国成立后不久,量身居重庆的张伯苓非常想回到天津。1950年3月,量他给周恩来写信表达了北归的心情。在得到周总理“允其北归”的批示后,5月4日,量张伯苓和夫人搭乘一架军用运输机飞抵北京,周恩来和老友傅作义亲往机场迎接。在北京的几个月里,张伯苓夫妇一直住在傅作义的一处私人住宅内。

1950年9月中旬,张伯苓回到天津,20日,张伯苓来到了阔别已久的南开大学。由于他曾短期担任国民党考试院院长,新中国成立后,政府又没有对他的问题明确定性,大家都有些顾虑甚至冷漠。当他在校园里走走看看时,曾在养鱼池旁驻足,并与养鱼的老工友亲切握手寒暄,而仅距两三米处的几名同学知道他是老校长张伯苓,但并没有对他做任何表示,仍然旁若无人地说笑着。这让原本想与他们打招呼的张伯苓甚感失落。

接下来的两天,张伯苓又先后去了南开女中、南开中学,情况类似。在校园中,他遇到一群刚下课的孩子。这些孩子看到他居然笑嘻嘻地随口叫着他的名字:“张伯苓!张伯苓!”量见此情景,张伯苓只有加快脚步离开。

有些老教授和教师希望他能回来继续工作,担任学校的名誉校长,但遇到了很大的阻力。三所学校的同学们对此事的态度,也非常冷淡。10月17日,是南开校庆日。张伯苓想去南开中学参加校庆。他起了个大早,穿上雨衣正准备出门,却遇到了儿子的劝阻,不得不痛苦地脱下雨衣。原来,学校在16日晚派人告诉张伯苓儿子,不欢迎张伯苓参加校庆。

1951年2月23日,张伯苓在天津溘然长逝,享年75岁。他的衣兜里存有六块七毛钱和两张过期戏票,这就是张伯苓留给儿孙们的全部遗产。

尽管张伯苓生前曾有“我死后一定要埋在南开,要看着南开”的遗愿,但在当时的政治氛围下是很难实现的。张伯苓葬于天津永安公墓,后来迁至杨家台祖坟、北仓烈士公墓、水上公园烈士陵园等处。

1980年代后,张伯苓终于得到了政府和社会的全新评价,《南开大学学报》1980年第1期刊登的《爱国的教育家张伯苓》一文,在教育界确立了张伯苓“爱国教育家”的历史地位。

1986年4月5日,国家隆重举办纪念张伯苓诞辰110周年大会,并在南开大学为其敬立铜像,张伯苓夫妇的骨灰也合葬于铜像后,张伯苓终于实现了他的遗愿。

铜像中的张伯苓,和蔼可亲,目光炯炯。他用自己一生的“知”和“服务”,伴着国人继续摸索、前行。