谈高一学生运用牛顿第二定律解决问题的思维障碍

2016-01-12谢素荣

谢素荣

(无锡外国语学校 江苏 无锡 214131)

谈高一学生运用牛顿第二定律解决问题的思维障碍

谢素荣

(无锡外国语学校江苏 无锡214131)

摘 要:教师在教学中,要努力创造条件让学生思维充分暴露,如有针对性地编制易错习题,先让学生犯错,对易错题的纠错,通过师生的互动交流、学生的分组讨论、个人自查等方法寻找错误,分析原因,让学生在交流讨论中思维碰撞,在纠错中吸取教训,从而促进学生分析问题和解决问题能力的提高.

关键词:受力分析牛顿第二定律案例分析

牛顿第二定律是整个力学知识的核心和基础,而它的研究思想和分析方法则贯穿于整个物理学知识中.牛顿第二定律是高考的热点和重点,所以对牛顿第二定律内容的深刻理解、准确把握是提高学生分析问题和解决问题能力的要求.对高一新生来说该内容是个难点,学生有几个极易犯的错误,现作一些分析如下.

1凭经验多画力

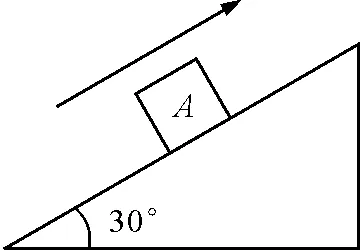

【例1】如图1所示.重为100 N的物体A沿倾角为30°的斜面向上滑动.斜面对物体A的摩擦力大小为10 N(g=10 m/s2),画出物体A的受力分析图,求物体的加速度.

图1

错解1:受力分析如图2所示.

图2

分析:典型的受生活经验的制约,认为运动需要外力维持,沿斜面向上运动必然受到沿斜面向上的力.然后是研究对象不明确,压力是物体施加给斜面的力,而不是物体受到的力.

错解2:由牛顿第二定律得

mgsinθ+f=ma

f=μmg

分析:凭感觉和记忆认为f=μmg,没有正确的分解力和列出方程.在这里可以让学生证明物体对斜面的压力为

FN′=mgcosθ

证明如下:

由二力平衡得

FN=mgcosθ

由牛顿第三定律FN=FN′,则

FN′=mgcosθ

这样可以有效地帮助学生纠正错误.

正解:如图3由牛顿第二定律得

mgsinθ+f=ma

f=μmgcosθ

解得

a=6 m/s2

图3

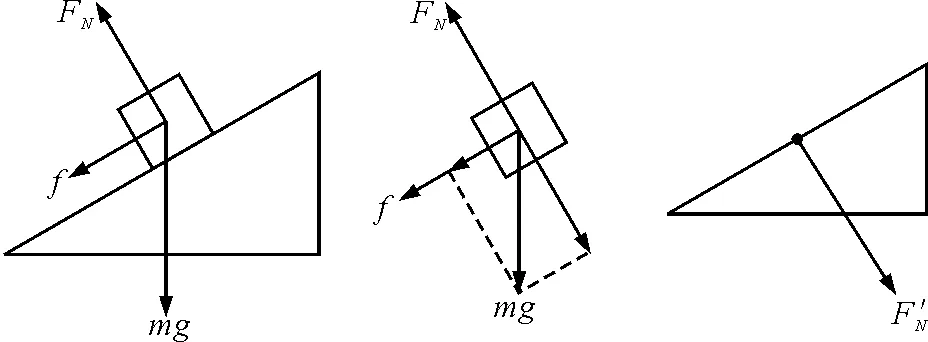

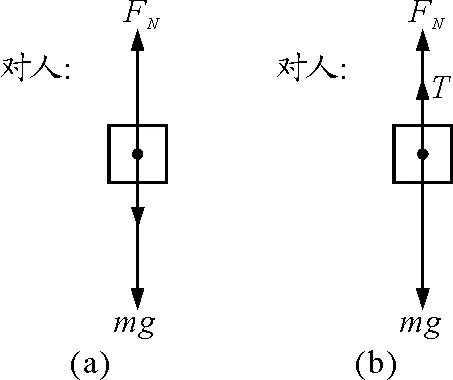

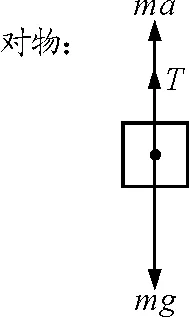

【例2】如图4所示,质量M=60 kg的人通过光滑的定滑轮用绳拉着m=20 kg的物体,当物体以加速度a=5 m/s2上升时,求人对地面压力为多大?(g=10 m/s2)

图4

错解:如图5(a)所示.

图5

分析:凭感觉人往下拉绳子,绳子受的拉力就是向下的,画出如图所示的错误的受力分析图.对连接体问题没有明确研究对象.

解析:人站在地面上,匀加速拉升物体,同时绳子也有个力拉人,这个拉力是竖直向上的.由牛顿第二定律可求出绳子的拉力,从而对人受力分析,由平衡条件可求出人受地面的支持力,最后由牛顿第三定律可得出人对地面的压力大小.

先研究物体,若以加速度5 m/s2匀加速被拉升,受力分析如图5(b).重力与绳子的拉力,则有

F-mg=ma

得

F=m(g+a)=300 N

再研究人,受力分析,重力、绳子拉力、支持力,当处于平衡状态时,则有

Mg=F+F支

解得

F支=600 N-300 N=300 N

由牛顿第三定律可得

F压=300 N

虽然压力是地面所受,但应该选人作为研究对象;要知道绳子的拉力,则必须选中物体为研究对象由牛顿运动定律方可求出.所以此题渗透如何合理选择研究对象的思想.

2缺方法 少画力

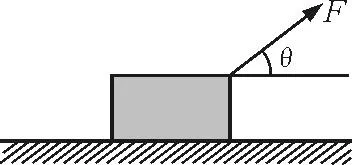

【例3】如图6所示,质量m=4 kg的小物块在与水平方向成θ=37°角的恒力F作用下,从静止开始向右做匀加速运动,已知小物块与水平地面间的动摩擦因数为μ=0.5.经过t1=2 s后撤去恒力F,小物块继续向前运动t2=4 s后停下.重力加速度g取10 m/s2.(sin 53°=0.8,cos 53°=0.6)求:

(1)恒力F的大小;

(2)小物块的总位移x.

图6

错解1(节选):受力分析如图7(a)

F2=μFN=μmg=0.5×4×10 N=20 N

图7

错解2:(1) 受力分析如图7(b):

由于在竖直方向受力平衡,所以

Fy=mg=40 N

则

f=μFN=μFy=0.5×40 N=20 N

根据牛顿第二定律

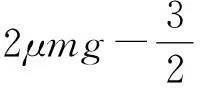

分析:两解都未能正确的受力分析,没有很好地理解力的分解从而导致错误,二者都没有利用牛顿第二定律正确列方程.

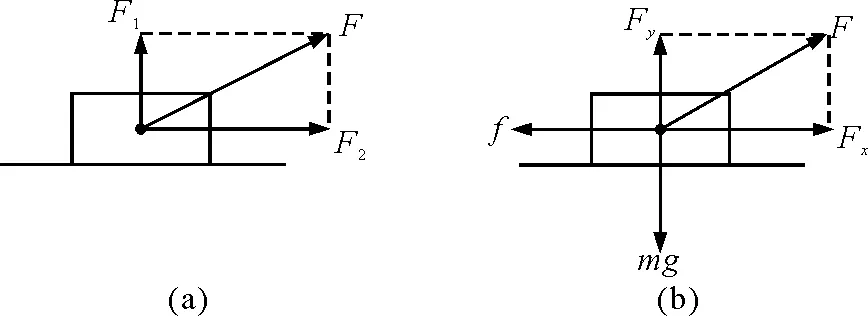

解:(1)受力分析如图8,设力F撤去之前物体的加速度为a1,t1秒末物体的速度为v,根据牛顿第二定律可得

Fcosθ-μ(mg-Fsinθ)=ma1

由运动学公式得

v=a1t1

图8

设力F撤去之后物体的加速度大小为a2,根据牛顿第二定律可得

μmg=ma2

由运动学公式得

v=a2t2

联立以上各式得

F=54.5 N

(2)设t1秒内物体的位移为x1,t2秒内物体的位移为x2.

由上解得

a1=10 m/s2a2=5 m/s2

所以物体的总位移

x=x1+x2=60 m

3负迁移创造力

仍以例2为例.

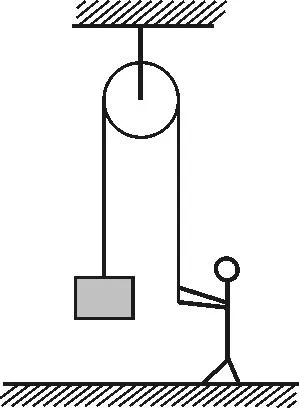

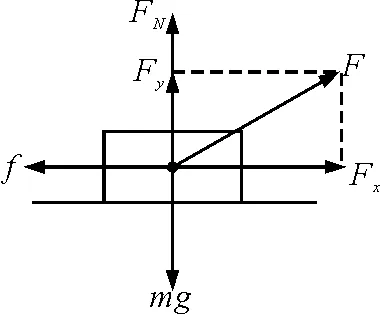

错解:受力如图9: 由牛顿第二定律得

F+ma-mg=0

图9

分析:未理解牛顿第二定律,F合=ma是实验得到的,ma并不是一个力,未理解等式两边的意义,与平衡条件混在一起.

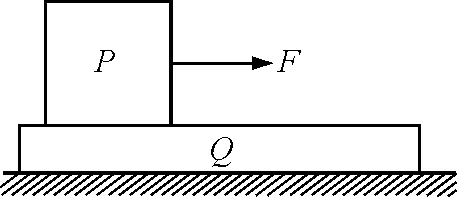

4想当然少条件

A.当F<2μmg时,P和Q都相对地面静止

C.当F>3μmg时,P相对Q滑动

图10

错解:选A,认为P和Q间的最大静摩擦力是P和Q相对地面静止的临界条件.

漏选B和C,总认为F>2μmg时,P和Q间发生了相对滑动,导致错误.

漏选D的认为F越大P的加速度就越大,“带动”Q的力就越大,Q的加速度就越大.

分析:本题学生有一错误观念,总以为拉力大于最大静摩擦力,两物体就会分离.本题有两个临界条件,将临界条件与原来的错误观念对比,做到真正理解临界条件.

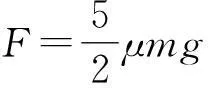

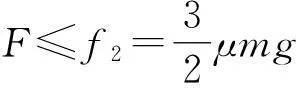

解析:PQ之间的最大静摩擦力为

f1=μmPg=2μmg

Q与地面间的最大静摩擦力为

由于f1>f2,随着拉力F的增大,两物块由静止开始以共同的加速度运动,随F的增大,P和Q之间发相对滑动,

当P和Q之间发生相对滑动时,由牛顿运动定律得

对P

F-2μmg=2maP

对Q

解得

刚好发生相对滑动时P和Q间的摩擦力达到最大静摩擦力

f1=2μmgaP=aQ

解得

F=3μmg

当F>3μmg时,P和Q相对滑动,且

综上分析就可判断正确答案B,C,D.

虽然学生的错误千差万别,但易错情形有其共性的原因,主要是受力分析受生活经历的制约,物理过程认识片面.学习物理不能凭感觉,物乃研究的对象,理乃说理,要重视理解,重视对物理过程的细节和变化的分析.教师教学中要给学生更多的机会展示,多听听学生的心声,从而走进学生的困难,走进学生的心灵才能达到师生共赢.

参 考 文 献

1吴劲松.利用“绳球模型”组题分析学生易错原因.物理教学,2014(5):69~71

收稿日期:(2015-03-24)