透析“网络暴力”

2015-12-26

自2006年的一起“虐猫事件”,网络强大的“人肉”功能开始崭露头角,网络上面一个血腥的视频使得网友们纷纷化身为“正义的使者”集体声讨“虐猫女”,直至她不堪舆论重负发表郑重道歉声明。在这件事情之后,网络的步伐远远没有停止的迹象,“铜须门”事件将一场虚拟世界的纠纷在现实世界中上演;“三里屯优衣库”事件的出现令网民再一次“大义凌然”的“人肉”出照片中的男女主角,谩骂声不断的在网络上进行传播;“地铁激情”事件的出现令很多热恋的情侣在公共场合甚至不敢牵手,唯恐被偷拍后招致骂名。

类似于这样的事件在如今这个网络发达的时代已经不胜枚举。一系列令人咋舌的事情让我们不禁感叹网络是一把“双刃剑”,他在为我们的生活提供便捷的同时也在无形中轻易的摧毁一个人的生活。在前不久,著名演员袁姗姗以自己的亲身经历站出来发声“在网络暴力中捍卫自己”,这一段十五分钟左右的视频迅速在社交网络中被频频转载。她介绍道,在2013年被一句开创演艺圈网络暴力先河的“滚出娱乐圈”将自己的名字与一无是处画上等号,自己的演艺事业与现实生活都陷入无尽的困惑之中。于是,她通过运动等方式让自己不要被网络暴力吞噬,积极的在网络暴力之中走了出来。并同时呼吁“请善用语言,让人言可敬!”。

名人尚且如此,当普通人面对巨大的网络施暴行为后能否敢于站出来说出自己的心声?我们在庆幸这个女孩从网络暴力之中走了出来的时候,又有多少人没能挣脱他的魔爪呢?

在网络暴力事件中,我们不难发现这样一个普遍的模式:一小群中坚分子义愤填膺的发表一个口号,大众在这样的口号以及所谓的“正义感”带领之下开始“一边倒”进入口水战之中。在这样的煽动之下,很少有人真正地考量事情的真实性,不假思索的投入到“网络暴力”的制造者行列直至被谴责的对象身败名裂。

从众心理

这一行为在社会心理学中被称为从众行为。美国社会心理学家阿希曾做过一个著名的线段实验向我们表明:有些人情愿追随群体的意见,即使这种意见与他们从自身感觉得来信息相互抵触。群体压力导致了明显的趋同行为,即使是以前人们从未谋面的偶然群体。由于这种真实的或想象的群体压力而导致行为或态度的变化有可能会内化成为性格的一部分从而使这种从众行为成为一种潜意识的惯性行为。

心理学家认为,从众行为是由于在群体一致性的压力下,个体寻求的一种试图解除自身与群体之间的冲突、增强安全感的手段。这些实际存在的或是想象的压力会促使个人产生符合社会或群体要求的行为与态度。网民的固定活动圈子也会形成群体压力,使网民有了“法不责众”的心态,因而会使得其言辞更加肆无忌惮。有时候,个体不仅在行动上表现出来,而且在信念上也改变了原来的观点,放弃了原有的意见,从而产生了从众行为。再加之网络传播具有匿名性特点,这样可以打消受众害怕表达不同意见而被群体孤立的疑虑。

宣泄出口

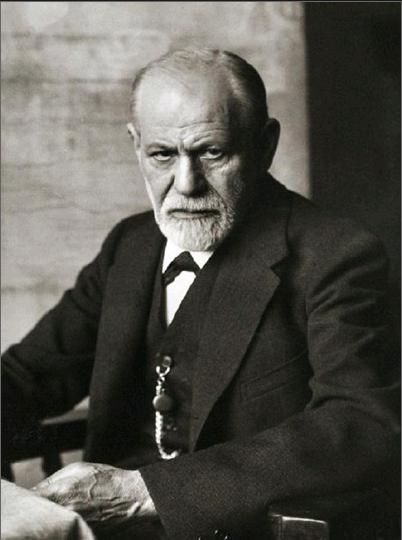

“网络暴力”的出现也许是为现实生活中压抑郁闷的人们提供了一个宣泄出口。根据弗洛伊德学说,人积累了心理能量“力比多”总要找到一个宣泄的出口。所谓的“力比多”是使人的心理得以活动的动力。如此想来,那些所谓的“网络暴民”破口谩骂的目的是什么呢?是为了造成那些处于风口浪尖“大恶人”的人身损害甚至受伤死亡?许多人在事件之后开始反思,但他们的答案是否定的。其中有很多网友表示他们的行为让他们感觉自己在对别人进行道德监督。著名的社会学者夏雪銮表示,“网络之所以频频出现这种集体行为,声讨、讨伐运动,尤其如今在这种情况下,当然一般是出于正义的义愤了。我一直坚持这种观点,这是一个社情民意的窗口,从这里可以看到大家的各种想法、思潮。但是,有的人对事物的判断往往牵扯了一些个人的事情,搅在一起变成了一个宣泄的工具,在网络上寻找替罪羊,把平时在现实生活中积累的一些愤怒、不满转移到网络上来也转移到别人身上。随便找了一个替罪羊抓来发泄。我觉得这失去了网络批评的意义,这样就变味了。”

社交网络的平台给了每个普通人发表自己观点的机会,但是,一旦这种声音“变了味”,就不仅仅放大了发生者自身的消极情绪,还增添了“替罪羊”的巨大生活困扰。

狂欢心理

事实上,网络暴力的很多因素都可以用狂欢心理来解释。如果说,先前的网络暴力事件大部分是出于对当事者的道德审判,很多网民的意见观点也是就事论事。而现在的网络暴力则呈现出恶搞倾向。在如今网民生活的大时代里,生活条件虽然进步不少,但是生活压力依然不可小觑。人的一些欲望和诉求在主流文化中处于被压制的状态,这样就会导致一部分人逃避现实、过分追求娱乐。挖掘当事人隐私或是无尽的谩骂宣泄会使得他们获得自我实现的成就感。网络上流行着这样一句“名言”:恶搞是智者的游戏。当他们以恶搞为乐并且越刁钻就越显示出自己的睿智和与众不同的时候,网络暴力、语言攻击就会迎合他们颠覆主流、消灭积极的趋势,契合了所谓的“狂欢时代”的精神。这种群体娱乐的特征也正是网络消息得以快速传播的依托。

现实生活中的我们忙碌在各自的生活轨道之中,网络的世界使我们产生了千丝万缕的联系,这张“网”的创始初衷是为了我们的生活更加便捷,但是,如今他的副作用却令我们陷入困惑。网络暴力的鲸吞蚕食跨界的影响到了现实生活,这个责任可以说是每个网络用户都不能推卸的。