三叉神经岩骨嵴压迹的研究及临床应用

2015-12-26郭化东张本华南方医科大学附属江门医院放疗中心广东江门59000泰山医学院附属医院放疗中心山东泰安7000

郭化东,张本华南方医科大学附属江门医院放疗中心,广东 江门 59000;泰山医学院附属医院放疗中心,山东 泰安7000

三叉神经痛是一种很剧烈的疼痛,有天下第一痛之说,往往久治不愈,严重地影响患者进食及生活。为临床常见病、多发病,最近报道其发病率约8/100 000,50~60岁为高发年龄。目前放射治疗是比较好的治疗方式,治疗风险小,疗效高,远优于其他的治疗方式。但是由于常规放疗需要高磁场磁共振成像,限制了放射治疗三叉神经痛的发展,本研究为单纯应用CT定位就可以找到理想的靶点提供理论根据。

1 对象与方法

1.1 对象

我们自2004年7月~2013年7月应用X-刀治疗原发性三叉神经痛95例原发性三叉神经痛患者,男32例,女51例。年龄43~81岁,平均57.4岁。病程8~30年,平均16.4年。左侧33例,右侧59例,双侧3例;Ⅰ支2例,II支31例,III支54例,II支合并III支者8例。神经影像检查无阳性发现,均有长期服用卡马西平史,或者合并服用苯妥英钠史。56例有射频治疗和其它封闭治疗,外周支损毁术等。

1.2 方法

1.2.1 CT及MRI图像融合研究 面模固定下,病人取仰卧位,躯干用真空定位待固定,头部下颏翘起,眼外眦与外耳孔连线垂直地面,用TN-M-UB/Q粘结式面膜罩具用热水加温变成可塑性面膜固定,紧密固定头颅。定位面罩与头颅的皮肤定位:取3~4个固定点,分别在额正中、下颏两侧眉工,保持面罩与头颅的固定。95例原发三叉神经痛患者行普通CT扫描,应用骨窗位,从中颅凹底始,到颞骨岩嵴段,连续作1.25 mm或者0.625 mm厚薄层扫描,岩骨嵴三叉神经压迹这一骨性标志寻找三叉神经位置,设置靶点;应用10~13 mm限光筒,中心剂量17 Gy推量至29 Gy,单次照射。治疗系统为TOPSLANE治疗专家系统,此系统具有图象融合功能。参考剂量线为100%剂量曲线。靶点均采用共面照射。

我们对50例原发性三叉神经痛患者的并进行薄层CT研究,扫描层厚从1.25~0.625 mm进行研究,同时应用1.5T磁共振做颅脑层厚为1.25 mm的轴位扫瞄,扫描摆位同CT定位。对50例病人行CT及MRI图像融合研究。

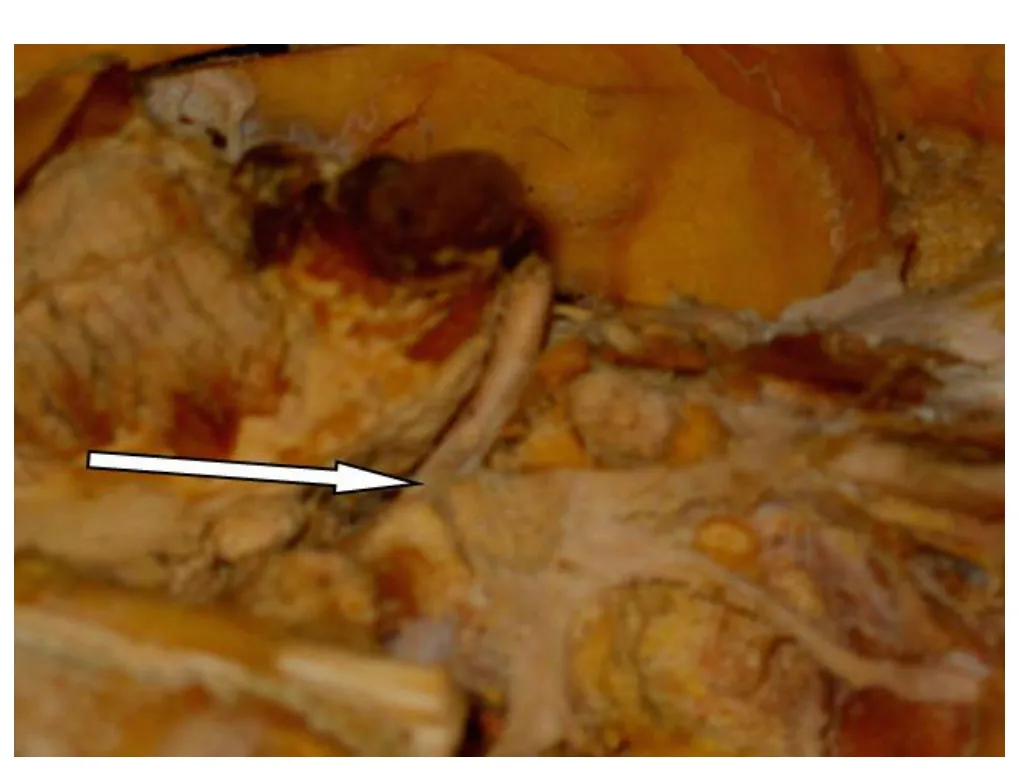

1.2.2 三叉神经的解剖学观察 应用泰山医学院解剖学教研室尸体解剖观察三叉神经的走形及三叉神经穿越岩骨嵴处。

1.2.3 疗效标准 治疗1个月后评价,按照Lunsford等[1]在1998年报道的治疗标准。疼痛完全消失为治愈,疼痛缓解90%以上为明显改善(包括服用少量止痛药物疼痛完全消失),疼痛缓解50%以上为有效,总有效数包括治愈、明显改善及有效,疼痛缓解50%以下为无效。疼痛按照十分法的标准,X刀治疗前为10。疼痛评分标准采用中华医学会疼痛学会监制的VAS卡。在卡中心刻有数字的10 cm长线上有可滑动的游标,两端分别表示“无痛”(0)和“最剧烈的疼痛”(10)。患者面对无刻度的一面,本人将游标放在当时最能代表疼痛程度的部位;医生面对有刻度的一面,并记录疼痛程度。划线记录法(visual analogue scale,VAS法)即视觉模拟测定VAS法将疼痛用一线段表示,该线段分为10段,0为无痛,1~3为轻度疼痛,4~6为中度疼痛,7~9为重度疼痛,10为极度疼痛。在线上标出能代表疼痛强度的点,测量0到标出点的距离即为疼痛强度评分值。

2 结果

2.1 压迹研究

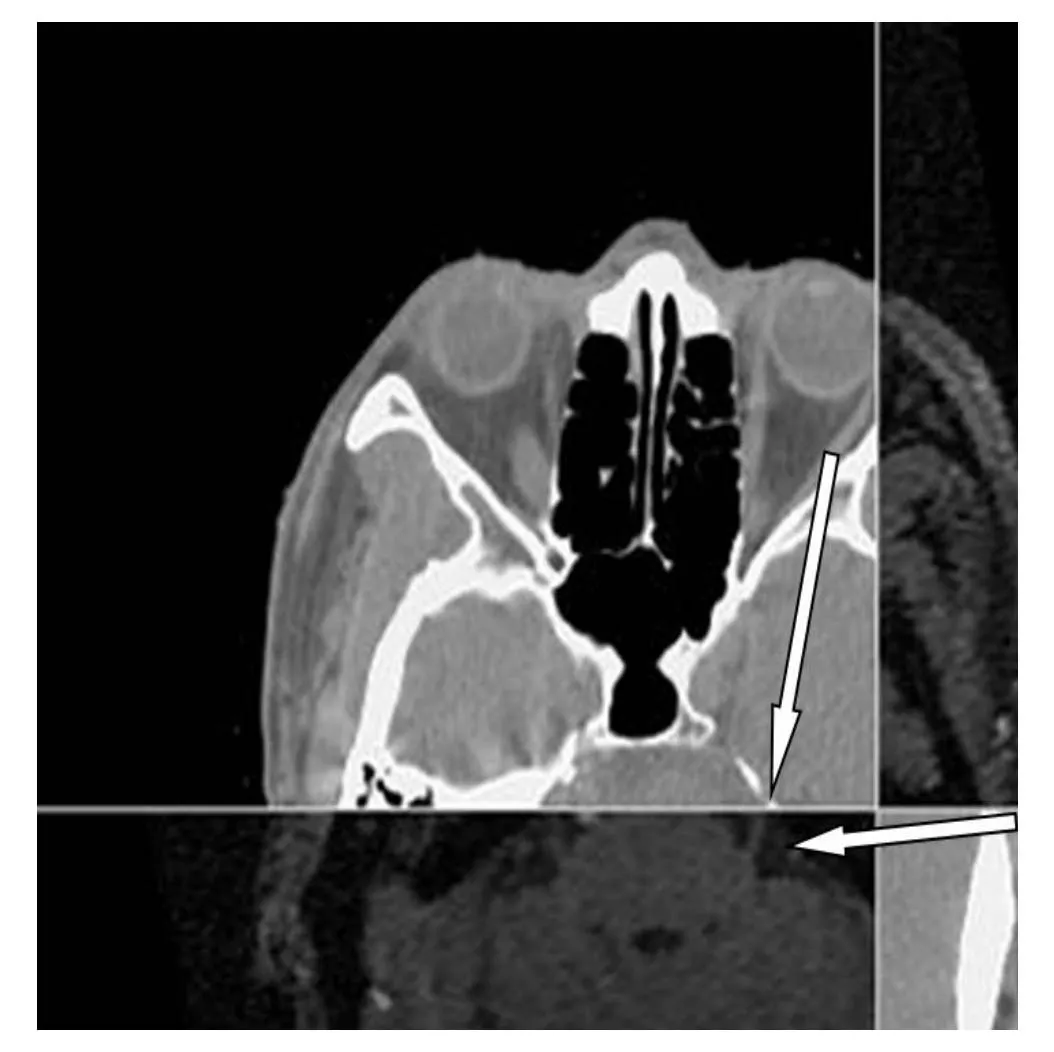

从CT片上,在岩骨嵴上,可以看到明显的三叉神经压迹(图1)。此靶点相当于三叉神经根和三叉神经半月节之间跨越岩骨嵴的位置上。岩骨嵴三叉神经压迹的位置:在三叉神经半月节压迹正上方或者略偏内侧,此压迹目前没有解剖学的命名(图2)。在1.25 mm层厚层厚CT压迹发现率94%,0.625 mm压迹发现率100%,并进行CT和MRI图象融合研究,并于MRI图象显示的三叉神经穿越岩骨嵴形成的凹陷完全一致,准确率100%,基本上左右对称,2例三叉神经痛的同侧有钙化明显现象。

2.2 治疗疗效

全部病例均随访1~5年以上,患者在放疗后短期内均需服用止痛药物,剂量较低着者中例症状均在1~5个月缓解或消失,随着放疗剂量的加大,起效时间缩短,疼痛缓解效果较好;治愈37例,明显改善26例,有效18例,无效14例,总有效率85.26%,5例病人在1个月内疼痛症状加重现象;22 Gy以上者第2天疼痛均明显改善,随时间推移,疼痛越来越轻;全部病例均无面麻或者眼干等并发症。2例分别于8,10个月后疼痛复发,经再次治疗后疼痛症状消失。

图1 1.25 mmCT-MRI融合图像研究

图2 解剖学观察

3 讨论

目前治疗原发性三叉神经痛的方法很多,但是每种方法在适应证选择上尚无统一的标准,各种方法的临床疗效、并发症、复发率也存在较大差异。药物治疗,局部药物注射封闭治疗,半月神经节射频热凝术,电刺激三叉神经带治疗三叉神经痛等可暂时缓解症状,复发率高,远期疗效差,并发症多。放射治疗和外科手术微血管减压术的疗效高且最为肯定,两者疗效差不多,长期有效率都约90%左右,但是放疗为无创治疗,无外科的手术死亡风险,基本上没有并发症或者很轻微,是外科手术所不能比拟的,也是病人较为喜欢的一种治疗方式,是目前放射治疗良性疾病中疗效最肯定的一种。

1953年Leksell[2]首先采用立体定向放射外科技术,使用经过限光筒的高能X线将X线束交叉照射三叉神经节及其邻近神经纤维上,治疗2例原发性三叉神经痛患者,照射剂量分别为16.5 Gy和22 Gy,分别于治疗后1个月和5个月疼痛消失,取得了疼痛消失且无并发症的疗效至治疗后18年。

1991年Lindquist等[3]曾试图以50 Gy以下的放射剂量对三叉神经半月节进行照射,单因剂量较低,故疗效欠佳。1997年Rand等报道选择半月节作靶点,采用CT或MR定位,使用4 mm或8 mm准直器照射,剂量57~75 Gy,用γ刀治疗12例患者中有8例症状缓解(66.6%),未发生并发症。1998年Kondziolka等[4]用γ刀治疗106例患者,选择三叉神经根进入桥脑区作为照射靶点,剂量70~90 Gy,随访6~48月,其中64例(60.3%)疼痛完全消失,18例(16.9%)明显改善,9例轻微改善(8.4%),早期治疗的64例中有6例复发(9.3%)。很显然,在半月节处作靶点疗效欠满意,与剂量偏小有关。再者,运动神经纤维对射线的耐受性要比感觉神经纤维高,故取半月节为靶点在治疗剂量范围内。1999年Regis等[5]报道取三叉神经半月节作靶点用γ刀治疗,应用4 mm准直器,中心剂量为35~45 Gy,50%的剂量曲线覆盖靶区,总有效率为65.5%。近些年随着高分辨率MRI的辅助,从事放射外科的专家们大多倾向使用γ刀,在神经后根近脑桥处设计靶点治疗三叉神经痛,一是认为这段神经根周围仅有少突胶质细胞包裹,对射线敏感;二是认为该段神经根与运动纤维间有段距离,可以防止损伤运动根。在剂量的选择上,多数学者主张中心剂量应在70~90 Gy,也有达到100 Gy者[5],总的来说,剂量越高,疗效越好,但并发症也越多。

放射治疗原发性三叉神经痛不能普及的原因很简单,CT看不见三叉神经。目前放射治疗三叉神经痛均需要高磁场磁共振成像,而且精确放射治疗软件需支持磁共振成像,我国虽然我放射治疗大国,但是目前能够满足上述两个条件的医院较少,立体定向放射外科治疗三叉神经痛,使用1.5T MRI,在影像片上能看到神经根和桥池段,CT扫描无法识别三叉神经,但岩骨嵴三叉神经压迹这一骨性标志却清楚可见。半月节压迹与岩骨嵴交界点[6]必是后根经过处,即有理论根据,又便于操作,且无桥池段三叉神经后根因血管移位挤压而变位之虑。我们选择的靶点照射野多数位于骨组织上,相当于三叉神经门进入区和三叉神经半月节相接点的位置,脑组织受量少,也远离脑干,治疗点安全。本研究是在不需要高磁场磁共振的情况下,单纯依靠CT可以找到理想的靶点,能够在放射治疗领域迅速推广。

[1] Lunsford LD,Kondziolka D,Flickinger JC.Gamma knife brain surgery;gamma knife radiosurgery for trigeminal neuralgia[J].Prog Neoro Surg.Base,Karger,1998(2):220.

[2] Leksell L.Stereotaxtic radiosurgery in trigeminal neuralgia[J].Acta Chir Scand,1971,137(6):311-4.

[3] Lindquist C,Kihlström L,Hellstrand E.Functional neurosurgery--a future for the gamma knife[J].Stereotact Funct Neurosurg,1991,57(1/2):72-81.

[4] Park KJ,Kondziolka D,Berkowitz O,et al.Repeat gamma knife radiosurgery for trigeminal neuralgia[J].Neurosurgery,2012,70(2):295-305.

[5]Regis L,Bartolomel F,Metellus P,et al.Radiosurgery for trigeminal neuralgia and epilepsy[J].Neurosurg Clin N Am,1999,10(2):359-77.

[6]张伟国,张绍祥,巫北海,等.三叉神经脑池段MRI与塑化薄层切片对照研究[J].第三军医大学学报,2002,24(6):636-9.