今天,应该以何种形式尊重科学家?

2015-12-23阎半刀

文_阎半刀

今天,应该以何种形式尊重科学家?

文_阎半刀

难以想象,如果没有这些科学家的探索、坚持、牺牲,我们生活的世界会是什么样子——往近了说,我们甚至见不到飞机和高铁;往远了说,我们的社会将失去那一份不断发展的活力。

美国情景喜剧《生活大爆炸》中有句台词风靡网络:Smart is the new sexy(聪明是种新式性感)。在中国,剧中的几个科学家角色都受到不同程度的追捧,他们大多数是年轻人。

多项调查表明,科学家是最受美国人欢迎的职业之一。在某种程度上,《生活大爆炸》中科学家“好玩”“逗趣”的一面,正是这种社会心理的映射。即便是在与美国不同的文化和国情之下,不少中国的年轻人们,尤其是年轻的科学工作者,也能从中体会到共鸣——比如,某些“科学笑点”,以及相似的科学工作片段。

20世纪以来,科学家在流行文化中“露面”的次数似乎在不断增多。但大多数科学工作者,都在公众的视野之外。他们的“新式性感”,往往都隐藏在社会的热闹之下。

尊重科学家的N个理由

我们尊重科学家,首先因为他们为我们的世界贡献了太多财富,不管是精神的,还是物质的。

今年的雨果奖最佳长篇小说《三体》中,三体人计划通过扰乱地球上科学家的思维,来阻止人类科学的进步。这个故事里,科学家个体的命运与人类整体的命运紧紧相连。

去年大热的电影《星际穿越》中,为了人类的延续,科学家像英雄一般完成了一次史诗级冒险,经历了极致的孤独。

而现实世界中,科学家为我们贡献了什么?

从历史看,科学家为了探寻物质世界的运行规律,甚至不惜牺牲自己的生命。他们帮助人类逐渐摆脱蒙昧和原始的状态,宇宙的面貌才逐渐清晰起来。

从当下看,现代生活的每一个环节都有科技的参与。我们使用的每一款最新电子设备,无一不是几十年前的人难以想象的。“科学技术是第一生产力”,科学家所做的工作,与我们的生活息息相关。

众所周知,如果没有基础科学的突破,就没有20世纪太空探索、能源开发、基因工程等领域的新进展。科学发端于人类想要理解自然世界的欲望,这是一种非功利性的、出于对真理的渴望,人类最珍贵的品质之一。这种“无用”的探寻却极大地改变了世界的面貌。

尊重,还因为科学家们的牺牲和奉献。“科研人员应该做到两个可以——可以耐得住寂寞,可以默默无闻。”九院的一名科室副主任蒋鸿宇这样告诉廉政瞭望记者。

这个80后将九院老一辈的科学家视为事业上的标杆,而后者的爱国主义精神也深深影响着他那一代人。“我们这一代年轻九院人心里也有浓浓的国防情结。为了国防事业,为了那份科研的执著,即使身处荒凉之地数月,咬着牙,也要把任务完成。”在国防科研领域,这种爱国情怀早已成为一种文化传承。

尊重,还因为很多科学家身上淡泊宁静的品质。在一些领域,科学家甚至需要长时间“失踪”,远离名和利。上世纪40年代有一段时间,国际上一批杰出的核物理学家忽然“失踪”了。直到美国爆炸成功第一颗原子弹,这批科学家才又在公开场合露面。

1955年,钱学森突破重重阻力毅然归国,为我国航天事业做出了杰出贡献。

邓稼先也是曾经“失踪”的科学家。他所从事的工作,在那段时期属于国家的高级机密。1958年秋天,他接受研制原子弹的任务,从此销声匿迹,他的身影只出现在严格警卫的深院和大漠戈壁。他冒着酷暑严寒,在试验场度过了整整8年的单身汉生活,有15次在现场领导核试验,从而掌握了大量的第一手材料。

很难想象,如果没有这些科学家的探索、坚持、牺牲,我们生活的世界会是什么样子——往近了说,我们甚至见不到飞机和高铁;往远了说,我们的社会将失去那一份不断发展的活力。

不一样的舞台

历史上著名的科学家很多,但能写出超级畅销书的,屈指可数。史蒂芬·霍金就是其中一位。他的著作《时间简史》虽然晦涩难懂,却在全球创造了惊人销量。以“物理”之名,霍金卖书的数量甚至超过了麦当娜的写真集。

当年,这种现象的流行,也引起不少争议。一些评论家认为,《时间简史》是另一种形式的“迷信之书”,还有人指责那本书的出版商“无耻地利用了霍金的残疾”。有人说,这是第一次,科学家的流行程度击败了娱乐明星。

屠呦呦获得诺贝尔奖后,网络上一篇篇行文愤怒的文章其鸣不平,认为中国社会对这样一个科学家的关注,远不及一场明星的婚礼秀。

但是,在记者采访到的几名科研人员看来,这样的对比没有什么意义。“在我们心中有更大的舞台。”蒋鸿宇告诉记者,“对于我们来说,看到自己的科研成果壮大我们的国防,比起社会上那点评论重要太多太多。”

“明星和科学家,两者的受众和定位本来就不一样,没有可比性。”九院的另一名科室副主任万强表示,科学工作者经常会十年磨一剑,也许长期都默默无闻,但一旦成功,就可能对人类社会产生深远的影响。

科学家和明星两者各自的价值,分属不同的坐标和纬度,像商品一样按物质论价,是一种简单粗暴的对比。

眼球和尊重并不能划上等号。在多数国家和地区,明星都比科学家更“红”,更有钱,但这并不影响整个社会对科学家整体的尊重。

“一开始,国人对屠呦呦的关注方式让我挺失望的。”一名研究人员坦言,看到中国人获得诺贝尔奖引发了网络和朋友圈的“站队”,他觉得很心痛——科学话题就这样被快餐化地消费了。“不过,后来也想通了,眼球社会,所有人都需要博眼球。但是有操守的科学家,仍然在默默做着自己喜欢的事,外界争论的喧嚣,对他们的研究并不会产生什么影响。这何尝不是一种幸福?”

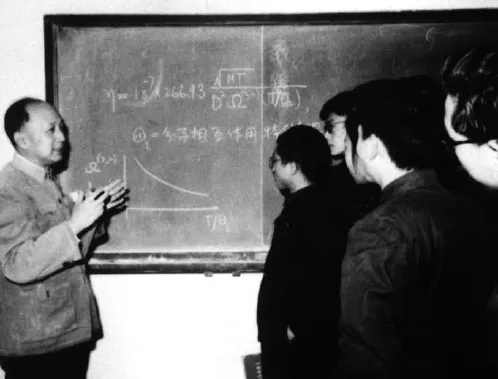

2015年5月7日,李克强到中科院物理所考察,向科研人员致敬。

让他们说话,不是替他们说话

在中国,行政干预科研的问题一直为人诟病。科研机构本是进行科学研究的场所,但如同其他事业单位一样,一些科研机构存在着严重的行政化。北大生命科学院院长饶毅和清华副校长施一公也曾在《科学》杂志上合作发表《中国的科研文化》一文,集中探讨了中国的科研基金分配和科研气氛问题。

要尊重科学家,首先要从权力开始——不以行政指挥科学,让科学回归本真状态,改善科研人员的评价体系,都是现在努力的方向。

今年3月,全国政协副主席、科技部部长万钢在答记者问时表示,科研去行政化,最重要的还是转变职能,更多地建立服务型政府,遵循规律来激发全社会创新主体的积极性和创造性。

尊重科学家,就要尊重科学研究的规律,给科学家提供宽容、自主的科研环境。

当下的科研评价机制仍然有很大的改进空间,改革的方向应该是引导评审专家敢于支持颠覆性、高风险创新研究,防止简单量化、急功近利等倾向。同时,进一步对管理体制进行改革,赋予创新领军人物更大人财物支配权、技术路线决策权,鼓励科学家自由探索和自主创新。

尊重科学家,还不能让其陷于流俗,为生活奔波计较。今年,李克强总理在考察中科院物理研究所时强调:“一个国家需要一批甘于寂寞、枯坐冷板凳、投身高精尖的科学家。国家会进一步加大对基础科研的投入,让科学家的待遇与贡献相匹配,生活体面有尊严。科学家受尊重,创新才会蔚然成风。”

尊重,还可以体现在文化产品和形象塑造上。比如,在西方的很多优秀的影视剧中,科学家都是一群有血有肉的人,他们不仅精于研究,还深谙人性。这也许在某种程度上反映了,这些国家的观众正是一群关心科学、关注科学家的人。要塑造成功的科学家形象,就要真正走近科学家群体,摆脱对科学家的刻板印象——让他们说话,而不是替他们说话。

好在,在中国,越来越多的人意识到科学和自己息息相关,关注着科学家群体的命运和状态。他们将是整个社会形成尊重科学家共识的动力。