《复乐园》里的耶稣

——基督式英雄之原型

2015-12-21吴玲英

吴玲英

(中南大学外国语学院,湖南长沙,410083)

《复乐园》里的耶稣

——基督式英雄之原型

吴玲英

(中南大学外国语学院,湖南长沙,410083)

以弥尔顿本人的“反三位一体”神学观为切入点,以史诗《复乐园》中不为学界关注的第二重诱惑为主要文本分析对象,从两方面解读史诗英雄耶稣。首先,弥尔顿为全面展现耶稣的“内在精神”之品质,基于认知层面的第一重诱惑而设计了第二重诱惑,具体针对耶稣在物质、知识和意志另三个层面的需求;正是恶魔撒旦的持续诱惑使耶稣展示为“特选的完人,去拯救世人”。其次,弥尔顿设置耶稣抵御撒旦时的回应始终“简短”,而这是对抗邪恶最有效的回击策略。这两点共同构成弥尔顿将耶稣塑造为“基督式英雄之原型”的匠心。

弥尔顿;《复乐园》;史诗英雄;耶稣;基督式英雄;原型

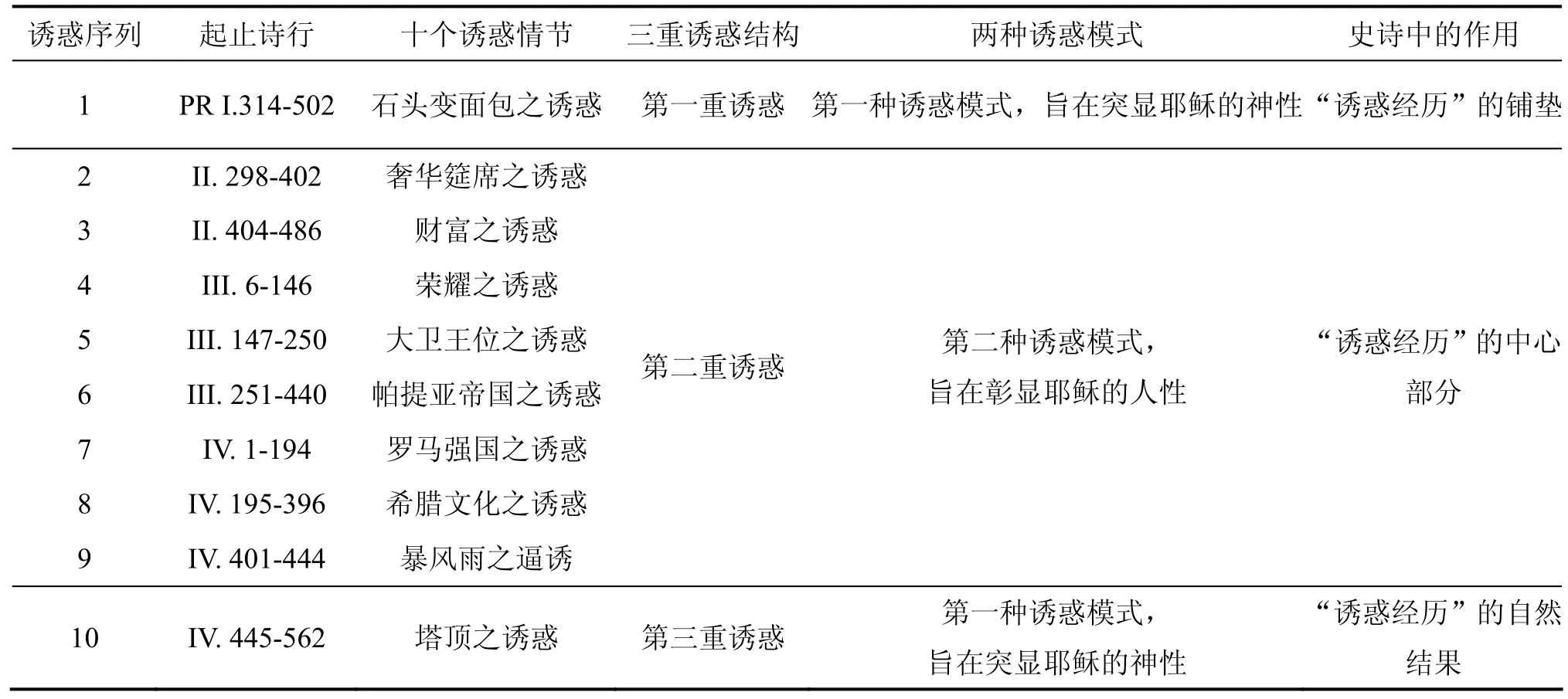

为全面展示史诗主人公“基督式英雄①之原型”耶稣,弥尔顿将整部史诗《复乐园》②设计为“一个诱惑经历”[1](229),具体由十个诱惑情节组成(见表1中的前三列)。关于这十个诱惑情节,国外学界的研究有两大主要特点。第一,学者将之归纳于三重诱惑结构和两种诱惑模式(见表1中的第四列和第五列);第二,与基督教传统思想相一致,学者主要关注第一个和最后一个诱惑,认为这两个诱惑属于旨在突显耶稣神性的第一种诱惑模式,而忽略之间的八个诱惑情节,将之作为整体归于旨在彰显耶稣人性的第二种诱惑模式,唯有其中的“希腊文化之诱惑”因被视为弥尔顿本人的思想体现而得到充分诠释。③

然而,学界的正统诠释不太符合弥尔顿的“反三位一体”神学观,更无法阐明弥尔顿设置“英雄之原型”耶稣为史诗主人公以及将史诗《复乐园》设计为由十个诱惑情节组成的“一个诱惑经历”的旨意。此外,如表1中的第六列所示,即使我们依然按照学界的阐释,将史诗里的十个诱惑归于三重诱惑,但三重诱惑的划分只是为了方便辩识耶稣人性的逐级升华。其中,第一重诱惑是史诗整个“诱惑经历”的铺垫,第三重诱惑中耶稣神性的显现是自然结果,是其完美人性的至高显现。因此,《复乐园》里的诱惑模式只有一种而非两种诱惑模式,而第二重诱惑旨在充分地展露耶稣的品质和本质,是史诗的中心部分,不仅在篇幅上,更在意义上,值得一一分析。由此,本文首先以弥尔顿本人的“反三位一体”神学观为切入点以阐释耶稣神性的真正涵义,接着对不为学界关注的第二重诱惑展开研究,探究弥尔顿本人更青睐《复乐园》的原因。

表1 《复乐园》中的十个诱惑情节

一

根据基督教正统教义,耶稣的身份兼具神性和人性,他战胜撒旦的诱惑是基督教中的一个深刻悖论:如果他不是神之子,他不可能彻底击败撒旦,但如果他依靠神性战胜撒旦,他等于挫败了自己道成肉身拯救人类的使命。这也许就是史诗《复乐园》即使在基督教为主流宗教的文化里仍备受冷遇的主要原因。三个多世纪以来,《复乐园》一直都不大受学者欢迎;结果,同一主题的两部史诗《失乐园》和《复乐园》有着截然不同的命运。相比而言,《复乐园》“似乎没有得到多少评论家的注意,是弥尔顿诗歌中最不受欢迎的作品”[2](44);尽管弥尔顿本人倾向于《复乐园》,无法容忍别人说“更喜欢《失乐园》”[2](44),但迄今为止,没有多少学者认同他的观点。据统计,《失乐园》几乎每年再版,而《复乐园》每五年才再版一次。[2](357)在中国,《复乐园》得到的关注更少。也就是说,一方面,就诗人弥尔顿而言,基督教正统教义中耶稣的身份限制了他的诗歌艺术想象,从而导致史诗主人公耶稣的形象塑造相对“扁平”,缺乏张力;另一方面,就读者而言,对耶稣神性的正统认识阻碍了他们深刻理解和真正欣赏史诗《复乐园》及史诗英雄耶稣。因此,有必要首先阐明弥尔顿对耶稣“神性”及其“救赎”作用的诠释。

弥尔顿虽然在《教义》里同样论述道,“他[耶稣]的本质是双重的,既有神性,又有人性”(WJM XIV, 211),但“弥尔顿式基督教”④[3](5)却反复强调,耶稣“神之子”的身份完全是隐喻而非自然,正如弥尔顿在《复乐园》里通过上帝之口说,“按美德称他为我的儿”(PR I. 166)。换言之,在弥尔顿看来,耶稣是有着完美品行之人的代表,是“特选的完人,去拯救世人”(167),即“人的内在老师”。[4](24)这正是弥尔顿“反三位一体”神学思想的部分异端性和革命性之所在,也是弥尔顿设置耶稣为《复乐园》的史诗主人公和史诗英雄的基础。

在《教义》第一卷第七章“关于创造”(“Of Creation”)中,弥尔顿指出,人是按照上帝的形象而造。既然上帝在所有的存在中是至高无上的,包涵物质和精神上的所有可能,那么,“人,作为神的形象,在自己的权限里也拥有无穷的能力,生物的、感官的、理性的、精神的”(WJM XV, 41)。只要愿意,人便可以在自己身上找寻并达到“神一样的” 最高精神层面,因为人是“活跃的、敏感的、有理性的、活着的灵魂”(41),而“这个活着的灵魂”就是“信仰”。“信仰”贯穿了弥尔顿《教义》第一卷的始终,并成为几乎所有章节讨论的内容。⑤弥尔顿旨在使每个人都坚定对上帝(真理)的信仰和对自己的信心,坚信自己无论是外在还是内在,都有着“神一样的”特质;用亚里士多德形容“英雄”的描述“神一样的”⑥来表达,弥尔顿视野里的人无论是外在还是内在都有着“英雄”的特质。这是包括耶稣在内的“都是神之子”(撒旦语)的所有人的“神性”之本质。

接着,在《教义》的第二卷中,弥尔顿进一步阐明,有着“神一样的”特质的人如何才能永保“神性”、让自身的特制材料展现,而这却是每个人自身的责任。弥尔顿于是在《教义》的整个第二卷里都坚持探讨人的种种义务和责任,包括对上帝、对自己、对邻居、对他人,并将这些义务和履行义务所需的美德分成“首要的”和“其次的”两大类。

值得特别提及的是,弥尔顿在《教义》第一卷第八章的“关于神意”中论述,人往往忽略自身潜在的神性,而将从恶或堕落的倾向归因于外在因素。然而,弥尔顿认为,人之所以堕落关键在于自身,是因为其信仰不够坚定,“理解受蒙蔽”(XIV, 85),正如他在《失乐园》里所说,是因为“自甘堕落,自我诱惑”(PL III. 130)。因此,“信仰”必不可少。

此外,弥尔顿认为,信仰“不只是相信,并意味着为之受苦”(WJM XIV, 393)。他在第二十章专门论述“信仰”时指出,信仰是“义和真理的最高荣耀”(401)。我们行善是基于我们对“精神事物”的理解,并从此生活在信仰里(live in faith)。单靠盲目地服从一个外在的法规,仅仅接受遥远的未来之承诺,这不足以让人们的行为规范和有价值。所有的人都有“理智的天赋”深植内心,那便是人身上神的神圣形象之所在。弥尔顿说,“理智的天赋深植所有人内心,足以让他们抗拒坏的诱惑,因此,没有人可以抱怨或有借口来抱怨说,自己本质的败坏是因为自己不比别人强大。”(131)

弥尔顿的论述旨在使人们的信仰从外在的权威(如可能会被歪曲的经文)转向自身的“内在精神”力量,因为对于拥有完善的“内在精神”之人来说,遵从“摩西律法”是作为内在的道德导向,而不是外在的法规约束。弥尔顿在《失乐园》里也写道,每个人依靠的是“‘内在精神’刻在心上的”(PL XII. 521-22),“靠他自己的而不是别人的信仰/站立”(527-28)。弥尔顿坚持认为,人的“信仰”是独有的,遵从二手基督教教条不是“信仰”,而是盲从。弥尔顿在《教义》里特别强化耶稣的现实属性,使“道成肉身”的救世主耶稣之救世楷模成为人们可以感知和达到的救赎方式。

弥尔顿坚信,人们的信仰方式应从对外在救赎力量的信仰发展为理性的信仰。换言之,救赎应由外在的他人救赎(如上帝救赎)转化为“上帝在心中”的自我救赎,依靠的唯有人自身的“内在精神”。《教义》启发读者找到并遵循那永驻信仰者心中的上帝之道,如同艾略特所说,“谈及宗教,人们往往想到西天的佛、天上的神;然而,它就在周围的世界上。提起神学,我们自然想起寺庙的烟、教堂的顶;然而,它就在你我的心中。”[5](1)17世纪的弥尔顿对“神性”和“救赎”的阐述与20世纪艾略特的论述有异曲同工之妙。这应该才是弥尔顿将信仰笃定的耶稣塑造为史诗主人公和史诗英雄的旨意。

二

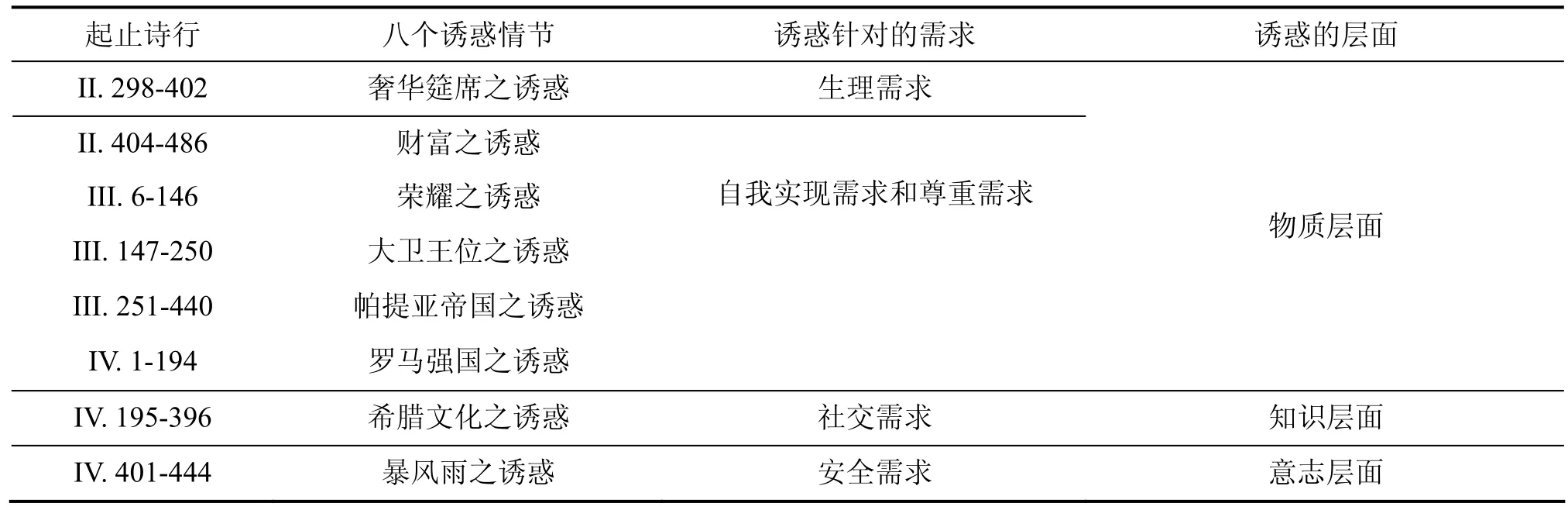

笔者曾撰文诠释《复乐园》里的第一个也是第一重诱惑“石头变面包之诱惑”,将之解读为“英雄的自我认知之机会”[6](108−115);正是在这个认知层面的诱惑中,史诗英雄耶稣认识自我,确认自己身为“精神国度之王”救世主的伟大神职,并相应地做出选择。而对手恶魔撒旦⑦见诱惑失败,紧急召集地狱众徒商讨对策,设计出由八个诱惑情节组成的第二重诱惑,以考验耶稣的方方面面(见表2)。

表2 史诗第二重诱惑的诱惑层面和所考验之人的需求

如表2所示,第二重诱惑的八个诱惑情节从物质到精神、从肤浅到深入逐步升级,覆盖物质、知识和意志三个层面,用20世纪美国心理学家马斯洛(Abraham Maslow)的术语来表达,诱惑涉及生理、自我实现、尊重、社交、安全等五大需求。弥尔顿始终将他的史诗主人公和史诗英雄暴露在层次不同、形式各异的诱惑面前,使之全面彻底地经受锤炼。

具体而言,史诗第二卷里的两个诱惑“奢华的宴席”和“财富”代表物质层面人性最基本的需求和欲望;前者⑧针对耶稣的生理需求,因为耶稣已斋戒40天,“此刻正饿着肚子,/在荒野中绝对找不到食物”(PR II. 230-31),而后者对于家境贫寒之人尤其具有难以抗衡的诱惑力。史诗第一卷交代,耶稣家境寒碜,却一直渴望英雄的行为,希望“能有什么方法变得伟大”(I. 417)。撒旦于是连用四个反问句怂恿耶稣不择手段获取财富,并向耶稣强调:想要完成伟业,智慧、美德都无济于事,而须先得到金钱财富,但必须听命于他撒旦,因为这些都掌握在他撒旦的手里。耶稣反驳道:财富若不以智慧和品德为基础便不能助人成功;不仅如此,财富常常会禁锢人的思想,使人忽略美德,趋于邪恶,但唯有能把握自己的内心、管理自我欲望并“为大众肩负一切重担”的人才是“更大的国王”(467)或真正的王者。因为“王者之气就是引导灵魂,统治内心”(476),而这才是管理的高贵境界。耶稣平静睿智的回答使撒旦哑口无言。

史诗第三卷中的三个诱惑是“荣誉”“大卫王位”和“帕提亚帝国”。《复乐园》的第一卷曾通过耶稣的独白将荣誉、王位、帝国作为耶稣思考的重要主题提出,耶稣渴望得到这些,并将其视为自己救世主身份的象征。撒旦由此推断,耶稣急需它们,于是力劝耶稣首先去追求荣誉,说:“您有这些神性的美德,/为什么隐藏在这荒凉的旷野里,/暗自过着这隐退而默默无闻的生活?/为什么不让全世界惊叹您的作为?”(III. 23-26)但耶稣用弥尔顿早期在《黎西达斯》中的宣言拒绝撒旦,并警告说:“不要寻求时常落空的荣誉。”(III. 105)

史诗本卷里关于“真假荣誉”的评述对理解弥尔顿的“英雄”非常重要。弥尔顿曾在《失乐园》的第九卷中将“忍耐的刚毅精神/和英勇壮烈的牺牲”(PL XI. 31-32)定义为弥尔顿的史诗英雄主义,而《复乐园》里的这一段诗行(PR III. 45-107)在阐明“真假荣誉”之后进一步明确地诠释了弥尔顿的基督式英雄和英雄主义。弥尔顿借耶稣之口辛辣地抨击古典史诗英雄或异教英雄⑨,因为撒旦给予的这些自我实现的方式往往要通过阴谋、武力等邪恶争斗才能获得。撒旦的诱惑暗含使用暴力,撒旦刻意挑选的事例都是暴力行为和战争英雄的典型,比如,腓力的儿子战胜亚细亚、西匹欧打垮迦太基人、庞培征服朋底王国。⑩但耶稣“不动声色”(43)地反驳撒旦的谬误,尤其是撒旦错误的荣誉观,指出,“乌合之众”所羡慕的荣誉往往来自名利争斗、掠夺甚至战争等。具有讽刺意味的是,传统史诗和浪漫诗歌颂扬的却正是这类战争英雄,而真正的美德精神英雄一直没有得到歌颂。弥尔顿在此暗示,自己的史诗英雄与以前的史诗英雄之间有着根本的区别。

此外,耶稣还谴责那些被常人称为“历史英雄”而名垂青史的征服者,认为“他们不再是人,而是残忍的猛兽”(86),给世界带来的唯有毁灭,他们的铁蹄所到之处都“寸草不留,只有残瓦颓垣”(79)。相比之下,真正荣誉的获得不是也不会借野心、暴行、战争等途径,而是凭“和平的行动,优秀的智慧以及宽容和自制”(91)。比如,“忍耐的约伯”一生默默无闻、悲惨受辱,但他为信仰而忍耐的精神永存;“睿智的苏格拉底”一生为真理遭受痛苦,其“名誉不亚于最威风的征服者”(99)。弥尔顿再次强烈谴责和屏弃战争英雄,并如此描述耶稣,“我不要寻求我自己的荣誉,/只寻求那差我来者的荣誉”(105-106)。这说明,弥尔顿将美德与志向完美地结合在他的史诗英雄耶稣的身上;这是弥尔顿视基督式英雄为真正的史诗英雄的原因。在弥尔顿看来,战争英雄之类的世俗英雄都在“寻求自我的荣誉”,这是基督教七宗罪之首“自傲”的表现,而只有耶稣这样为上帝(或真理)而非为自己默默忍受苦难的人才能获得真正意义上的荣誉,才是真正的史诗英雄。

接着,撒旦企图用“大卫王位”作诱饵引诱耶稣臣服。撒旦曾在《失乐园》里通过将基督教里的唯一真神“上帝”换成希腊神话中的诸神而致使夏娃自我膨胀并堕落。此时,撒旦同样偷梁换柱,将“上帝”换为“大卫王”,故意将耶稣的理想降格为普通一任国王,并希望通过将耶稣捆绑于世俗责任中而使之忽略自己身为“精神国度之王”的神职。但耶稣宣称,放弃王位等世俗荣誉“是更伟大、更高尚的举动,远比登基称帝更恢弘博大”(II. 482)。

又一次失败的撒旦带领耶稣登上高山,向他展示军事力量强大的巴提亚帝国,以继续怂恿耶稣立志成为战争英雄,使之深陷于冲突纷争中而无暇去顾及真正伟大的事业。诗人在每个诗行里都塞入三个地名,以衬托巴提亚帝国令人晕眩的诱惑效果。但面对撒旦的第五个世间荣华之诱惑——“巴提亚帝国之诱惑”,耶稣坚决抵御,将帝国里体格强壮的武士形容为“徒有其表”(PR III. 387),武装战具为“脆弱的武器”(388)。这令人联想到,弥尔顿在《失乐园》里将基督式英雄的武器“内在精神”称为“上帝的武库”(PL VI. 321),以暗示唯有这样的精神武器之力量才会永不枯竭。同时,耶稣表示,他完全相信上帝,耐心地等候他的时刻的到来。基督教认为,撒旦熟知人类历史的发展。在此,撒旦狡猾地将耶稣置于失败者的位置,因为“巴提亚帝国之诱惑”情节暗指古罗马诗人卢肯描写法撒卢之战的史诗《法撒利亚》(Phasalia)?,其中庞培在法撒利亚战败后建议从帕提亚去搬救援,但遭到士兵的反对,不仅因为巴提亚军队懦弱、不可靠⑫,而且因为巴提亚国王腐败、犯有母子乱伦之罪(Phasalia VIII. 406-09)。从这一史诗典故来看,“帕提亚帝国”和下一个情节“罗马强国”可以解读为同一类诱惑,因为庞培希望得到巴提亚军队的支持只为武力夺取罗马。但基督教还认为,耶稣的学识远比撒旦渊博,能力更强,尤其具有撒旦缺乏的美德,因此耶稣才不会为撒旦所蒙蔽和利诱。耶稣直言不讳地拒绝撒旦的诱惑,并在第三卷的结尾再次重申道,“我只等待上帝的旨意。”(443)

史诗第四卷以“罗马强国之诱惑”开篇。如上所述,新的诱惑可视为前一个诱惑的翻版,因为分别位于高山东西两边的巴提亚帝国与罗马强国代表的都是物质层面的世间荣华之最高点。通过设计两个本质相似的诱惑并将其并置,弥尔顿不仅表明耶稣虽然被困其中却始终坚定抵制,同时揭示出身陷诱惑之中和选择之时人与人生的真谛。就撒旦而言,他利用罗马强国为诱饵是为了鼓动耶稣发动军事政变推翻罗马皇帝自诩为王。但耶稣依然“毫不动心”(109),因为他知道,如果他屈服于撒旦的罗马之诱惑,就意味着,他将自己的精神王国置于罗马教皇的统治之下,若如此,罗马教庭自然有权利和理由掠夺更多的物质利益和其他帝国的财力,而这一点正是弥尔顿始终深恶痛绝的。弥尔顿曾在《论英国改革》中写道,基督教堕落的主要起因就是君士坦丁教廷的物质富有(WJM III, 22-28)。英雄耶稣再次陈述了诗人弥尔顿的观点,评述说,罗马的繁荣是“虚假的”(PR IV. 123)、“卑贱的”(124)、“腐朽的”(126)、“骄横淫逸的”(127)。耶稣的藐视溢于言表。耶稣还表示,这一切的奢华既不能迷惑他的眼,也不能蒙蔽他的心。此外,耶稣认为,用武力去解救自甘被奴役的人毫无意义,因为“内在的奴隶怎能从外在去解救呢?”(145)至此,撒旦最后一个物质层面的诱惑再一次遭到耶稣直接而强烈的拒绝。

三

撒旦终于意识到任何物质上的世间荣华都不能引诱耶稣堕落,于是向耶稣施以另一种意义上的诱惑,即以雅典为代表的“希腊文化之诱惑”,建议耶稣通过获取知识而出名,由此希望,这最后的诱惑能引诱耶稣做出错误的选择而犯罪。

从一定程度上看,撒旦的“文化之诱惑”在第二重诱惑中最有诱惑性。因为希腊文化是最杰出的异教知识,而耶稣从小就喜爱这种知识性和学术性的生活,既能逃避外界的喧哗与躁动,又能最终与人更好更有效地进行交流和辩论。然而,它实质上最为微弱,因为耶稣自始至终蔑视一切异教文化,尤其包括异教英雄和异教知识。众所周知,西方文明主要源于希腊文化和希伯来-基督教文化两大传统,但在基督教看来,前者属于异教知识,而后者才是真正意义上的知识。耶稣,如同弥尔顿的代言人,反复强调,希腊文化是一切矛盾和邪恶的始作俑者,因此,无论多么丰富的异教知识都不能帮助一个人成为真正的王者;与希腊文化相反,希伯来文化在每一个领域都充分显示出超越一切的优越,其《圣经》更是一切生命的源泉。对耶稣来说,异教知识的所有形式都是“虚伪的梦境、/臆测、幻想、空中楼阁”(291-92)。相比之下,希伯来文化中的学问和律法“最适宜造就帝王”(364),因为要成为王者,重要的是“美德”(301),也唯有“我祖国语言所表达的东西”(322)才能带给人以内心平静和精神安慰,唯有基督教的学问和《圣经》律法才是真正的知识。弥尔顿通过耶稣之口得出结论,既然唯有《圣经》是最好的艺术,能诠释成为王者的智慧,那么,为什么还要舍本逐末呢?在弥尔顿看来,对知识的追求也是“真假英雄”的体现,为自我而获取知识以及将所有荣耀归于自我的人无疑是异教英雄和伪英雄。

看到所有这些世人梦寐以求的机会都无法诱惑耶稣俯拜于他,撒旦转向“命运之书”(IV. 383),声称他可以阅读天上的星宿,预言耶稣的命运,由此希望从意志上摧跨耶稣,使之臣服。撒旦预卜说,既然耶稣多次拒绝抓住“我[撒旦]这巧妙而谨慎的帮助,帮助您/于短时间内,轻易登上大卫王位,/甚至登上全世界的王位”(377-79),那么,耶稣的生活将充满苦难,如痛苦、敌对、仇恨、侮辱、毁谤、强暴、鞭打以及最后惨死在十字架上。撒旦此时的威胁之辞与前几个诱惑情节中豪华奢侈的场面构成强烈的对照,其威逼之意显而易见。

为配合达到他逼诱耶稣的效果,撒旦还谋划两个计策。第一,撒旦留下耶稣孤身一人在荒野,而自己隐匿一旁窥伺。第二,等耶稣深夜睡去,撒旦用闪电、雷声、狂风、暴雨、恶鬼、冤魂等各种恐怖景象威胁耶稣。撒旦习惯利用梦境将邪恶之念或恐惧置入他将要引诱之人的脑海。在《失乐园》里,撒旦在诱惑夏娃之前的夜晚曾对梦中的夏娃耳语;在《复乐园》的“豪华宴席之诱惑”的前夜,撒旦也用食物美梦进一步折磨已经斋戒40日的耶稣;此时,撒旦向梦中的耶稣施展威胁。在自然科学刚刚起步的17世纪,人们仍然普遍认为,自然界的混乱和奇特现象预示上帝对人类罪孽的愤怒,上帝用自然凶兆惩罚人的罪行或泄露未来将要发生的事情。撒旦希望通过恐怖的一夜将刚刚目睹了世间荣华的耶稣置于被抛弃和被隔离的绝望境地,逼迫耶稣出于安全考虑而与他撒旦同流合污。

纷扰之夜过后,撒旦知道“一切计策都已用完”(445),便现出原形,威胁耶稣,指责耶稣引起了这些自然凶象。但信仰坚定的耶稣依然不为所动,简捷而讽刺地反驳道,一切凶象都“出自你”(491),但“想来恐吓我以听从你的摆布完全是休想”(497)。弥尔顿插入这个情节的目的在于:第一,强调撒旦邪恶力量的强大;第二,如弗莱指出,这狂风暴雨的一夜“是下一个诱惑必不可少的前奏”。[1](237)因为随着诱惑耗尽,撒旦由怀疑变为恐惧、且恐惧越来越强烈,以致最后撕抓着耶稣,将之放在最高的尖塔上,威胁道,“若站不住/就请跳下去。”(IV. 554-555)但耶稣毫不怀疑自己的身份和神职,身处至高点却依然能保持“站立”(561),而撒旦“不胜惊恐而下坠”(561)。根据基督教教义,怀疑或信仰不坚便是犯罪;但耶稣在整部史诗里都始终信仰坚定,避免了犯罪。

正是撒旦持续的诱惑给予耶稣足够的机会逐步展露英雄的品质,即以信仰、自制、忍耐等为核心的“内在精神”,成为“特选的完人,去拯救世人”(I. 167),供全人类效仿。也就是说,《复乐园》里的耶稣是完美人性之楷模。肖克罗斯说,耶稣“不是楷模,而是高于楷模”。[7](82)如果说,楷模塑造的目的是便于人们模仿,而史诗塑造的耶稣主要是向人们展示,人应该如何完美地生活,那么,肖克罗斯的观点有一定的道理,而从这个意义上讲,“原型”比“楷模”更合适,既包括“楷模”又“高于楷模”。因此,与其说弥尔顿在树立一个“英雄楷模”为人们去效仿和学习,还不如说是塑造了一个完美的人、一个同有“灵”与“肉”的存在、一个“英雄之原型”,以引导人们。

四

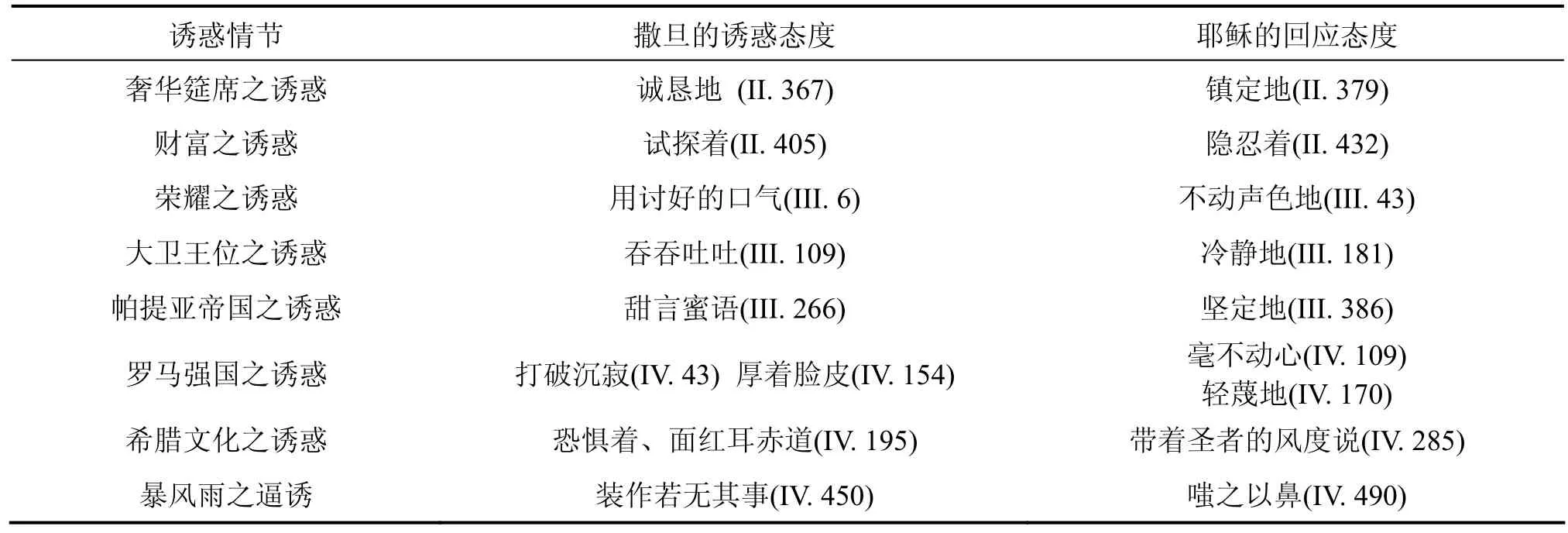

耶稣“英雄之原型”的体现不只是在于抵御上述每个诱惑时展现的“内在精神”之英雄品质,还在于他抵抗邪恶诱惑的态度和方式上。如前所示,耶稣与撒旦间的对峙已远非传统史诗所渲染的行动之对抗,而是言语和意志的交锋;但“细微之处显神奇”[8],正是在这样的较量中,无论在语气、句式、措辞还是态度上,耶稣都显示出英雄的特质,视逆境为“试炼”(189;192),相信“最能吃苦的最能做事;/最善于统治的,必先善于服从;/我必要先受试炼,才能升到高位”(195-97)。实质上,在很大程度上,史诗的张力就在于,撒旦持续努力,用份量不断增加的诱饵来激发耶稣采取行动,而耶稣在撒旦不断变幻的诱惑面前始终沉着、从容、睿智,一直是镇定以对、不为所动(见表3)。

表3 第二重诱惑中撒旦与耶稣的态度之比较

耶稣坚定而冷漠的回应态度使学者评论《复乐园》显得冰冷⑬,不如《失乐园》和《斗士参孙》那样充满激情,读来令人热血沸腾。一方面,弥尔顿将耶稣塑造为摒弃一切异教文化而坚持基督教精神的史诗英雄,“形象极为完美”[9](15),休斯称之为“文艺复兴后期史诗中的英雄典范”。[10](257)换言之,耶稣身为“英雄之原型”,形象稳定,无需变化发展,缺乏戏剧性,无论撒旦如何变幻,耶稣都冷静而坚定。另一方面,诗人相应地将史诗风格变得如《圣经》一样朴素。与其在史诗中的形象一致,耶稣的措辞单调、刻板,不够宏大华丽,韵律简洁、词句简短;对应撒旦时,耶稣援引经文。由此,读者很难从《复乐园》中感受到《失乐园》的“崇高史诗风格”之魅力。或许正因为如此,加之史诗中缺乏错综复杂引人入胜的故事情节,《复乐园》一直不受青睐。

不可否认,无论从史诗文本的语义结构、韵律模式还是修辞技巧等方面看,《复乐园》都朴实无华。史诗里少见被艾略特描述为“无法喘息的身体感受”之吊尾句[11](324),也没有《失乐园》里常为学者热衷探讨的“弥尔顿宏伟体”[12](22)之史诗风格,如拉丁语言结构、倒装句等等。然而,我们并不能由此认为,《复乐园》缺乏史诗艺术成就,尤其是认为,耶稣英雄形象的塑造缺乏艺术魅力。相反,《复乐园》在西方史诗传统中的地位丝毫不逊色于《失乐园》,甚至可以说,《复乐园》和《失乐园》一样具有非凡的史诗艺术之实验性,其中史诗英雄形象的塑造具有突破性。

在《失乐园》里,弥尔顿主要从史诗的《圣经》选材、史诗英雄的重新定义和句子结构等方面进行实验,但史诗的诗体仍然沿用荷马史诗和维吉尔史诗的“无韵诗”。⑭弥尔顿在《失乐园》前言“本诗的诗体”中写道,《失乐园》通过运用“英雄无韵诗”(heroic verse without rime)挑战了当时英国文学中最流行的“英雄双体诗”⑮,为后来的诗人“树立了一个样本……恢复了英雄史诗原有的自由”,对后世英国诗歌产生了深远的影响。特别是,弥尔顿在《失乐园》里因重新定义了史诗英雄并创造了“弥尔顿宏伟体”而名留青史。

在《复乐园》里,弥尔顿再一次并从根本上对史诗展开实验性的创新。这一实验的结果就是他在《教会政府的理由》中所提及的“简短史诗”(Brief Epic)。关于“简短史诗”的史诗类型、意义、特点和艺术成就,笔者另文专题探究,在此仅讨论与“基督式英雄之原型耶稣”密切相关的两点。第一,弥尔顿将史诗结构从《失乐园》对荷马、维吉尔史诗那种十二卷本模式的模仿改为《复乐园》中的四卷本结构,与《新约》的四部福音相一致,由此强调基督式英雄之原型耶稣传递给信仰者的信仰和希望等福音。第二,《失乐园》艰涩难懂,“有多宏大就有多么难懂”[13](xiii),但《复乐园》却统一简单,这是史诗英雄形象对史诗语言风格的要求。在此特举两例说明。首先是诗歌吁求(poetic invocation)。《失乐园》中有四次诗歌吁求,而且每次吁求时所用的句子结构复杂⑯,但《复乐园》中仅在史诗开头有一次跨10个诗行的诗歌吁求(PR: I. 8-17)。因为弥尔顿相信,基督教史诗缪斯“精神”具有无所不能的威力,仅一次吁求便能赋予史诗诗人足够的灵感将史诗一气呵成,也能赋予英雄之原型耶稣足够的力量摧毁邪恶。其次是史诗中的句子长短。据莱瓦尔斯基统计,《失乐园》中常见跨越30诗行的单句,但“简短史诗”的句子却一般不超过15行。[14](344)尤其在分析“简短史诗”里英雄耶稣的措辞之后,笔者发现,耶稣仅在史诗第一卷中内心疑虑时的独白里有一个长达26行的诗句(I. 201-26),而其他语句都简明扼要。这说明,耶稣不仅品德完美,而且还具有深刻的历史意识;身为英雄之原型,耶稣有着明确的自我认识和强烈的神圣使命感与责任感,对未来亦充满把握。所以,面对复杂多变的恶魔撒旦,耶稣始终用“简短史诗”的“简短”来回击。这说明,对付如撒旦式的邪恶势力,耶稣式简单直接的语言风格才是最有力有效的策略。

可见,“简短”恰恰是史诗《复乐园》的独到之处。如表3所示,就耶稣而言,无论撒旦如何变换十个诱惑的内容和自己的诱惑者形象以使诱惑愈加有吸引力和迷惑性,但耶稣自始至终都不为所动。因为他从一开始就知道撒旦的邪恶用心,对伪装的撒旦说,“我知道你是谁”(I. 347),“你来这里的目的,我全部都知道”(494),总能透过撒旦的表象而看到他诱惑者的本质,于是回应一直简略而沉静,态度始终冷淡。这表明,耶稣对撒旦早已了如指掌,他不屑于浪费时间和精力与撒旦理论,因为与本性邪恶之人辩论没有任何作用和意义。也许,对于是否视耶稣为英雄之原型的现代读者而言,《复乐园》本身就是一种耐力测试,而测试本身无疑是另一种形式的诱惑,引诱急噪的读者失去耐心而放弃读完史诗,放弃找到精神乐园。因为《复乐园》最终为被诱惑所围困的现代人揭示人生真谛,即,唯有坚定信仰、坚持忍耐、保持自制方能抵御诱惑,获得“内心/那远为快乐的乐园”。

但耶稣也表示,自己不会永远“不行动”,只是激活他采取行动的绝非恶魔撒旦;耶稣宣布,在“对的人或事”到来之前,忍耐和等待远胜于行动,说,“难道你不知道我的兴起就是你的没落吗?/难道你不知道我的升高就是你的沦亡吗?”(IV. 198-202)耶稣的回应中终于出现一连串的反问号、破折号、惊叹号,态度也从“忍耐”“镇定”变为“激昂”。正如莱瓦尔斯基所注意的,耶稣终于在史诗中将撒旦当作对敌发出挑战,并宣告自己最终将不可避免地胜利。[14](257)

最后需要指出的是,基督式英雄之原型耶稣的“诱惑经历”发生在无人目睹的荒野。这揭示两层涵义。其一,耶稣在“无人目睹的”荒野里凭借信仰、自制和忍耐而坚定抵制住诱惑,这才是弥尔顿眼中“超乎英雄的伟绩”,值得为诗颂祷。因为弥尔顿认为,唯有此类“暗中取得的伟绩”才能永恒,不需要别人的认同;也唯有达到这样的认识,一个人才能成为独立于他人与他物、完全依靠自身“内在精神”的基督式英雄。其二,“荒野”象征我们身处的这个堕落世界,与催生乔伊斯、卡洛斯·威廉斯、庞德、海明威、艾略特等一代文学巨匠的“精神荒原”无异。史诗将撒旦形容为荒野里的黑暗,耶稣为荒野里的光亮。撒旦虽然曾经贵为大天使和“光明之子”,但堕落后却失去“最初的光明”(PR I. 378),形象“黑暗”(41),他到哪里,哪里就有“遮阴”“乌云”“黑夜”(194, 296, 304, 500; II. 242; III. 326-7; IV. 397-400; 410)。耶稣虽然“出身卑微”(II. 287; III. 94),身处“蔓草无径的荒野”(II. 296),但其“神圣的光亮”(92)与撒旦式黑暗形成强烈的对比,这一对比贯穿整部史诗,给予所有时代的读者以启示。可以说,在基督式英雄之原型耶稣的光亮指引下,身处荒野的我们依然能凭借自身的美德精神力量坚决抵御诱惑、战胜邪恶,实现弥尔顿眼中“超乎英雄的伟绩”,最终达至最高点而始终保持“站立”。

注释:

① “基督式英雄”(the Christian Hero)是弥尔顿的基督教史诗英雄范式。对他们而言,获胜的“武器”并非体格神力或非凡的杀人武器等外在力量,而是信仰、自制、忍耐、谦卑等“内在精神”之美德。由此,“基督式英雄”亦称为“精神英雄”(the Spiritual Hero)、“信仰英雄”(the Hero of Faith)或“美德英雄”(the Heroof Virtues)等。详见吴玲英:《诱惑与英雄的“自我认知”——解读〈复乐园〉里的第一个诱惑》,《中南大学学报》(社科版)2014(4):108-115。

② 文中所选弥尔顿诗文皆出自英文原版哥伦比亚《弥尔顿集》(The Works of John Milton. New York: Columbia UP, 1931-38)。文内《弥尔顿集》缩写为WJM。其中,《基督教教义》(以下简称为《教义》)收录于WJM的第十四卷至第十七卷,所有出自《教义》的引文由笔者所译,并以WJM加卷数和页码的方式随文标出,不另加注;但为了强调,弥尔顿史诗的所选诗行,改以诗歌名加行码的方式标出,不另加注,PR指《失乐园》,PR指《复乐园》。所引诗行的中文翻译参考了朱维之和金发燊的译本,略有改动。为免繁琐而影响阅读,以下只视需要出注。

③ 分别参见Allan H. Gilbert, “The Temptation in Paradise Regained,’’ Journal of English and German Philology, 1916 (XV): 607;Stanley Fish, “Inaction and Silence: the Reader in Paradise Regained, ’’ in Joseph Wittreich Jr. ed., Calm of Mind (Cleveland: P of Case Western Reserve U, 1987) 37; Lawrence Hyman, The Quarrel within: the Art and Morality in Milton’s Poetry (London: Kennikat, 1972) 82; Ira Clark, “Christ on the Tower,’’ Milton Quarterly, 1974 (18): 106.

④ “弥尔顿式基督教”(“Miltonic Christianity”)这一表述足以表明弥尔顿神学思想的独特性、革命性和复杂性。“Miltonic Christianity”之表述参见William Kerrigan, The Sacred Complex (Cambridge: Harvard UP, 1983) 5.

⑤ “信仰”覆盖《教义》第一卷(共三十三章)的以下二十五章:4、5、6、7、8、10、11、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、25、27、28、29、30、32、33。

⑥ 亚里士多德在《尼克马古伦理学》(Nicomachean Ethics)中将“英雄”定义为“神一样的人”(Godlike man),将英雄的美德形容为“超人的、神圣的品质”。参见Aristotle, Nicomachean Ethics (Cambridge: Cambridge UP, 2000) IV. Iii. 66。

⑦ 了解撒旦的邪恶本性和恶魔本质是解读弥尔顿的史诗《失乐园》和《复乐园》的根本基础。就《复乐园》而言,这一背景知识至少能帮助读者理解,为什么《复乐园》的史诗主人公耶稣面对撒旦的任何诱惑都始终坚定抵御并冷淡以对。有关恶魔撒旦,详见吴玲英:《〈失乐园〉里的撒旦与基督教的恶魔传统》,《外国文学》6(2014):62-71。

⑧ 关于“豪华宴席之诱惑”,详见吴玲英:《诱惑与英雄的“自我认知”——解读〈复乐园〉里的第一个诱惑》,《中南大学学报》(社科版)2014(4):108-115。

⑨ 根据荷马史诗等古典史诗对英雄的刻画,英雄拥有非凡的杀人武器、超群的身体神力、好战且英勇善战,由此被定位为“战争英雄”(the Warfaring Hero)。由于这些英雄往往为财物、女人、战利品等自我荣耀而奔赴战场撕杀,展示出极度的暴力和残忍,因此也被视为“暴力英雄”(the Hero of Violence)或“武士英雄”(the Martial Hero)。由于这种英雄源自希腊荷马史诗和希腊诗人埃斯库罗斯(Aeschylus)、索福克勒斯(Sophocles)和欧里庇得斯(Euripides)的悲剧诗,因而又统称为“希腊式英雄”(the Greek Hero)。但在基督教视野里,基督教以外的信仰均为“异教”,异教眼中的英雄为异教英雄;而在弥尔顿的史诗里,“希腊式英雄”或“战争英雄”是异教英雄的代表,是“基督式英雄”或“美德英雄”的对立面。

⑩ 腓力的儿子亚历山大(Alexander)23岁征服波斯,罗马将军西匹欧(Scipio)29岁攻陷迦太基,庞培(Pompey)年少时就征服黑海之滨的“朋底”古国(Pontic)。这些都是历史上年轻战争英雄的典型。

⑪ 文中《法撒利亚》的引文出自以下版本:M. A. Lucan, Phasalia (Ithaca: Cornell UP, 1993),所引诗行为笔者翻译。引文行码随文注出,不另加注。

⑫ 分别参见Mary Nyquist and Margaret W. Ferguson eds., Re-membering Milton: Essays on the Texts and Traditions (New York: Methuen, 1988) 128-137;James Nohrnberg, “Paradise Regained by One Greater Man: Milton’s Wisdom Epic as a Fable of Identity, ” in E. Cook, et al. eds., Centre and Labyrinth: Essays in Honour of Northrop Frye (Toronto: U of Toronto P, 1983) 83-114.

⑬ 分别参见Alan Fisher, “Why Is Paradise Regained So Cold?”, Milton Studies, 1983 (14): 207; Joseph G. Mayer, Between Two Pillars: The Hero’s Plight in Samson Agonistes and Paradise Regained (New York: UP of America, 2004) 234; Lawrence W. Hyman, The Quarrel Within: Art and Morality in Milton’s Poetry (London: Kennikat P, 1972) 76.

⑭ “无韵诗”(blank verse),或称“素体诗”,顾名思义就是没有韵律装饰的(blank)诗歌。本诗体不压韵,不受韵律(rhyme)的束缚,但格律(meter)规则,主要是抑扬格五音步。这种诗体很贴近英语语言的自然节奏。弥尔顿称之为“无韵英雄诗体”,认为这是适合刻画英雄的诗体。

⑮ “英雄双体诗”(the heroic couplet)由抑扬格五音步诗行组成,每两行压韵,如aa,bb, cc等。在英国复辟时代以及之后的新古典主义英语压韵诗体中,“英雄双体诗”一直占主导地位。

⑯ 例证参见PL: I.6-26; III. 1-55; VII. 1-39; IX. 21-47.

[1] Frye, Northrop. “The typology of paradise regained” [J]. Modern Philology, 1955 (LIII): 227−38.

[2] Evans J, Martin. John Milton 20th-century perspectives vol. 4 paradise lost [C]. New York: Routledge, 2003.

[3] Kerrigan, William. The Sacred Complex [M]. Cambridge: Harvard UP, 1983.

[4] Martz, Louis L. Poet of Exile: A study of Milton’s Poetry [M]. New Haven: Yale UP, 1980.

[5] 艾略特T S. 基督教与宗教[M]. 杨民生译, 成都: 四川人民出版社, 1989.

[6] 吴玲英. 诱惑与英雄的“自我认知”——解读〈复乐园〉里的第一个诱惑[J]. 中南大学学报(社科版)2014(4): 108−115.

[7] Shawcross, John T. Paradise Regained: Worthy t’ Have Not Remained so Long Unsung [M]. Pittsburgh: Duquesne UP, 1988.

[8] 黄怀军. 丰赡·覃精·新锐——评赵炎秋先生《西方文论与文学研究》, 2013(3): 126−128.

[9] Tillyard E M W. Milton [M]. New York: Collier, 1966.

[10] Hughes, Merritt Y. “The Christ of paradise regained and the heroic tradition” [J]. Studies in Philology, 1938 (XXXV): 256−277.

[11] Eliot T S, “Milton” Milton criticism [C]. James Thrope. New York: Octagon, 1966.

[12] Ricks, Christopher. Milton’s Grand Style [M]. Oxford: Oxford UP, 1863.

[13] Bloom, Harold ed. John milton [C]. New York: Bloom’s Literary Criticism Publishing, 2011.

[14] Lewalski, Barbara K. Milton’s Brief Epic: The Genre, Meaning and Art of Paradise Regained [M]. Providence: Brown UP. 1966.

Jesus in Paradise Regained: The prototype of the Christian hero

WU Lingying

(School of Foreign Languages, Central South University, Changsha 410083, China)

The present essay, by taking Milton’s own theology of Anti-Trinity as the perspective and by focusing on the second try of temptations in Paradise Regained as the major object of textual analysis, attempts to interpret the epic hero Jesus from two aspects. First, Milton, in order to exhibit comprehensively Jesus’s qualities of “the Spirit within,”on the basis of the first temptation aiming at the cognitive level of knowing oneself, devises the second try of temptations to target Jesus’s needs at another three levels in the material, the intellectual and will; it is Devil Satan’s insistent temptations that help display Jesus as “the perfect man…/To carn Salvation for the Sons of men.” Second, Jesus’s resistance to all Satan’s temptations has been “brief” all through, which suggests the most effective strategy of counter-attack against the evil. These two aspects combine to expose Milton’s artistry in characterizing Jesus as the prototype of the Christian Hero.

John Milton; Paradise Regained; the epic hero; Jesus; the Christian Hero; the protopye

I059.9

A

1672-3104(2015)01−0175−09

[编辑: 胡兴华]

2014−10−10;

2014−12−10

国家社会科学基金一般项目“弥尔顿与西方史诗传统研究”(14BWW057)

吴玲英(1967−),女,湖南慈利人,文学博士,中南大学外国语学院教授,博士生导师,主要研究方向:英美文学,西方文论