皖南地区天井山金矿的矿化时空结构及矿体定位规律

2015-12-12陈昌明曾令高

陈昌明,曾令高,2,张 均

(1.中国地质大学资源学院,武汉 430074;2.新疆维吾尔自治区地质矿产局,乌鲁木齐 830000)

0 引言

安徽南部的天井山地区自上世纪90年代以来,其金矿勘查工作一直备受关注。地质学者对该区金矿的成矿规律进行了初步总结[1-3],认为该金矿区:位于江南隆起带;赋矿层位主要为中元古界—寒武系浅变质岩群,金矿床(点)大多是产于中元古界双桥山浅变质岩中,双桥山群变质岩是重要的赋矿围岩;区内发现的主要金矿床(点)都受控于断裂构造,且以NE向、近EW向为主,绝大多数金矿床(点)沿NE向断裂构造或其邻近部位产生,往往构成NE向金矿(点)分布密集带;区内晋宁期、印支期和燕山期岩浆活动强烈,金矿床(点)大多发育于区内燕山期花岗岩体北西侧外接触带一定范围内,显示燕山期花岗岩体与区内金矿成矿的密切联系。

尽管天井山地区已进行了大量的勘查和研究工作,但金矿找矿工作一直未取得突破性进展,长期处于“只见星星,不见月亮”的徘徊状态,找矿前景不明。因此,揭示控矿地质要素和矿化富集规律,剖析矿化时空结构特征、厘定矿体定位规律已成为该区一个亟待解决的关键问题。本文在系统的野外地质调研和专题研究基础上,阐述天井山金矿区的矿化时空结构及矿体定位规律,以期对区内的金矿找矿工作有所帮助。

1 成矿地质背景

天井山地区地处江南隆起带的东段[4],皖浙赣断裂带的北西侧边界断裂的北东段,地质构造较为发育,璜茅—五城—屯溪韧性剪切带贯穿全区并控制了区内地质体的空间展布。天井山地区是皖浙赣金多金属成矿带的重要组成部分。

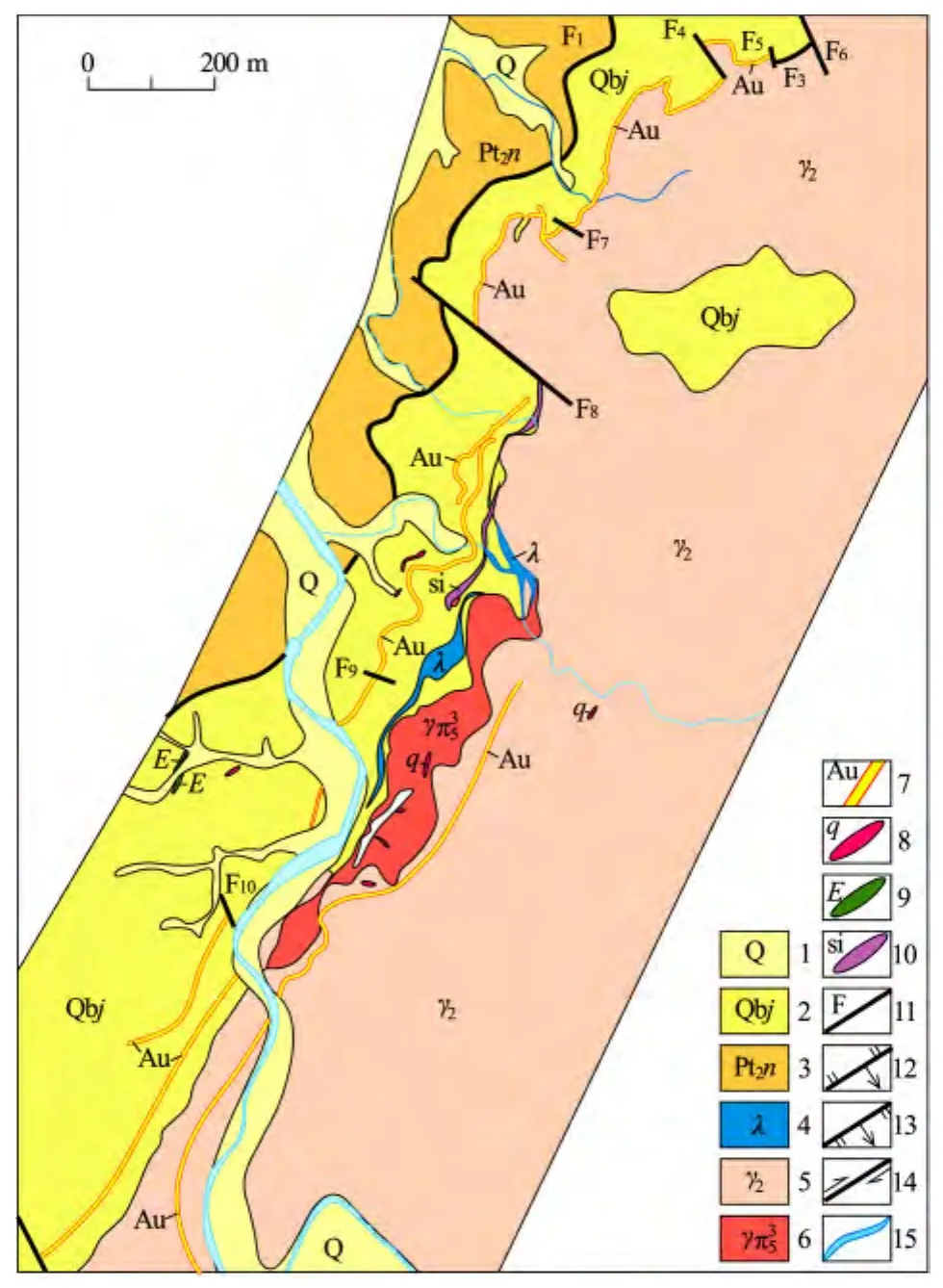

(1)地层。区内出露地层简单,在北西部为中元古界牛屋组(Pt2n)变质细碎屑岩系,岩性主要为黄绿、青灰、黄褐色千枚状砂岩、灰黑色粉砂质千枚岩夹含钙砂岩等;在南东部为青白口系井潭组(Qbj)火山碎屑岩系,岩性主要为变质安山岩、凝灰质粉砂岩、变质流纹质凝灰岩夹含碳千枚岩、流纹斑岩及变质英安斑岩等;牛屋组与井潭组呈断层接触关系。井谭组岩石变质变形强烈,与南东侧岩体多为断裂接触关系,局部为侵入接触关系。第四系沿韩家河及其支流沟谷零星分布(图1)。

(2)构造。区内断裂构造发育有NE-NNE向、NW-NNW向、近EW 向、近SN向四组,且以NENNE向和NW-NNW向两组为主。NE-NNE向断裂为区内的主要断裂,规模大、延伸长,具多期活动特点;NW-NNW向断裂为次级断裂,一般规模较小,以平移断层为主。

图1 安徽省休宁县天井山金矿矿区地质简图Fig.1 Geological sketch of Tianjingshan gold deposit,Xiuning county,Anhui province

(3)岩浆岩。区内岩浆岩发育,主要侵入岩体为晋宁期灵山花岗岩体(γ2),分布于矿区南东部位,约占矿区总面积的2/3;在矿区中部犁太白及天井山一带,沿灵山花岗岩体与井潭组接触带有燕山晚期花岗斑岩(γπ35)呈不规则条带状侵入,多呈岩枝、岩脉产出。此外,区内普遍发育辉绿(玢)岩和煌斑岩等脉岩。

2 矿床地质特征

天井山金矿床的空间展布明显受到花岗质岩体与井潭组接触带构造控制(图1)。矿化带整体呈NE-SW向展布,与区域构造线展布方向趋于一致;矿体主要赋存于接触带构造及其附近,其空间就位受控于叠加在璜茅—五城—屯溪韧性剪切带之上的脆性断裂。根据金矿体产出构造部位、围岩建造类型、矿化类型组合的不同,天井山金矿可分为3条近于平行展布的NE向矿化带,分别为产出于接触带、外接触带和内接触带的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号矿化带,每条矿化带均由多条矿体组成。矿体规模大小不一,常成群成带出现,主要呈脉状、透镜状等产出,形态复杂,多呈不连续带状分布,膨大狭缩、尖灭再现特征明显。矿体总体走向NE,一般而言,矿体在浅部倾向NW,在深部倾向SE。按含矿建造的不同,区内的矿化类型主要分为赋存于石英脉中的石英脉型矿化、赋存于井潭组地层中的千糜岩型矿化和赋存于花岗质岩石中的蚀变岩型矿化。各类型矿化热液蚀变充填成矿特征明显。

天井山金矿床属于极贫硫化物(<1%)的金矿床,其金矿石成分简单。金属矿物主要为黄铁矿,其次为方铅矿、黄铜矿、闪锌矿,以及少量毒砂等;非金属矿物主要为石英、绢云母、绿泥石等,以及少量云母、长石、方解石、萤石等。

矿石组构主要发育有自形-他形粒状结构、花岗压碎结构、交代结构、细脉-网脉状结构、格状结构、骸晶结构、包含结构、乳浊状结构,细脉-网脉状构造、星点状构造、角砾构造状、晶簇状构造、薄膜状构造、稀疏浸染状构造、梳状构造、团块-块状构造、草莓状构造等。

金主要以自然金的形式存在,明金发育是一个重要特色,其赋存状态可分为裂隙金(37.6%)、晶隙金(34.4%)和包裹金(28%)三种形式,石英、黄铁矿以及多金属硫化物为主要的载金矿物。

围岩蚀变强烈,主要发育有硅化、绢英岩化、钾长石化、碳酸盐化、萤石化、黄铁矿化、毒砂化等,其中的硅化、绢英岩化、黄铁矿化与金矿化关系密切。

3 矿化时空结构特征

3.1 矿化时间结构特征

所谓矿化的时间结构,是指成矿演化与地质构造演化的关系和成矿热液本身演化的多阶段性特征及其相互关系。从系统分析角度出发,研究和探讨金矿化的时间结构特征,必须从含矿热液自身演化的矿化阶段划分入手,这是研究矿化时空结构的基础性工作。

通过对天井山矿区典型矿脉的重点剖析,结合其他金矿集中区脉状金矿床(点)的对比考察,笔者发现脉状金矿的内生热液成矿系统具有大致相似的成矿演化过程和时间结构(成矿期含矿热液演化的多阶段性及其相互关系)特征,尤其是在与矿质聚集、矿体定位密切相关的微观结构特征上具有惊人的相似性。根据各阶段金矿化之间的相互关系和组构特征,可将本区内生热液期金矿化的成矿过程划分为以下4个矿化阶段,即微量金-石英阶段(Ⅰ);金-单硫化物-石英阶段(Ⅱ);金-多金属硫化物-石英阶段(Ⅲ);微量金-萤石-方解石-石英阶段(Ⅳ)。

微量金-石英阶段(Ⅰ)。区内石英大脉形成阶段,主要矿物为弱油脂光泽纯净乳白色石英,偶见星点状黄铁矿;矿化规模大,分布范围广,矿化强度小、品位低。石英脉的充填就位往往致使围岩遭受热液改造,形成硅化、绢云母化等有利于形成蚀变岩型矿化及千糜岩型矿化的围岩蚀变。

金-单硫化物-石英阶段(Ⅱ)。区内主成矿阶段,石英脉多呈乳白色,具强油脂光泽,可见少量的单一金属硫化物,且以发育晶面条纹的黄铁矿为主,呈星点状分布在石英脉中或靠近石英脉的围岩建造中,局部地段毒砂发育。在石英脉中可偶见方铅矿、闪锌矿等金属硫化物矿物颗粒及自然金零星分布,呈星点状分布在石英颗粒间隙中。这一阶段形成的金属硫化物矿物晶型较好,粒度较粗,多呈中-粗粒自形-半自形粒状结构。伴随成矿热流体的作用促使围岩硅化、绢英岩化、黄铁矿化等热液蚀变发育,形成了蚀变岩型矿化和千糜岩型矿化(在PD200、PD8中可见)。该阶段矿化的基本特点是矿化规模较大,分布范围较广,矿化强度明显增强,矿化类型发育齐全,含金性较好。

金-多金属硫化物-石英阶段(Ⅲ)。矿化叠加富集成矿阶段,相对富含铜铅锌组分的热液沿受构造应力作用石英脉破碎形成的石英碎块或微裂隙充填成矿,形成叠加在第Ⅰ、Ⅱ矿化阶段之上的细脉状、网脉状、团块状矿化,以含方铅矿、闪锌矿、黄铜矿等金属硫化物组合为特色,形成局部矿化富集。硫化物集合体多为细脉状或团块状。此阶段的石英多呈烟灰色,具强油脂光泽,往往呈线状细脉、细透镜体等充填在早阶段石英脉裂隙内,并与此阶段形成的方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、黄铁矿等多金属硫化物以及自然金相伴而生。含多金属硫化物石英脉裂隙常见明金以裂隙金的形式产出,呈薄膜状、细脉状、哑铃状分布在石英裂隙、石英与蚀变岩接触面以及黄铜矿、方铅矿集合体中,与之共生的金属硫化物多呈半自形-他形粒状或浸染状产出。金属硫化物结晶程度明显差于第Ⅱ阶段,尤其是黄铁矿的晶型和粒度明显变化,多呈细粒他形结构;产出状态也明显表现出集中产出,呈薄膜状或团块状赋存于石英脉裂隙中,在局部可见黄铁矿呈草莓状构造分布在石英晶簇颗粒间。

微量金-萤石-方解石-石英阶段(Ⅳ)。以形成方解石、萤石等一些低温矿物组合为特征,可见少量玻璃光泽灰白色石英,基本未见金属矿物,矿化含金性差,分布零星,规模有限,基本上不具工业意义。

综上,内生热液期金矿化的不同矿化阶段具有不同的矿化特征,相同的矿化阶段则显示共同的矿化特征,成矿具有统一的时间演化过程。具体表现为:①成矿期构造活动的脉动性决定了含矿热液及其成矿过程的多阶段性,而成矿期构造的继承性则造成了多阶段矿化空间上的叠加富集。这在同一类型矿化的不同矿床中皆可见及,是区内热液期成矿演化的基本特点之一;②不同矿床中相同矿化阶段的矿化特征基本类似,其在野外宏观的穿插、包裹关系,室内微观的矿物标型特征以及金品位的统计分布特征和混合总体筛分结果上显示明显的相似性,从而佐证了区域范围内热液期金矿化4个阶段划分方案的科学性及普适性;③在内生热液期金矿化的成矿阶段中,普遍以第Ⅱ、Ⅲ阶段为主成矿阶段。各成矿阶段的成矿意义一般表现为:矿化广度以第Ⅰ矿化阶段为佳,它从整体上框定了金矿化的空间展布范围;矿化强度以第Ⅱ矿化阶段为最,该阶段黄铁矿含量多且普遍含金,是区内所有工业金矿体的主要组成部分;第Ⅲ矿化阶段含金富但分布局限,在第Ⅲ矿化阶段与第Ⅱ矿化阶段叠加部分常常构成金矿化的局部富集地段;第Ⅳ矿化阶段空间分布更为局限,野外观测主要见于金矿体尾部,是矿化趋于结束的宏观标志;④不同矿床中矿石矿物与不同矿化阶段的对应关系及其演化特征显示统一性,即从早到晚,矿石的矿物组合从简单到复杂,皆显示从以氧化物(石英)为主演化到以单硫化物(黄铁矿)为主,进而以复杂硫化物(黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿、磁黄铁矿等)为主,最后以碳酸盐组合结束的演化趋势,反映出成矿溶液及其成矿演化过程的统一性特点。

天井山金矿床热液富集期的成矿演化对金矿化富集起着至关重要的作用。第Ⅰ阶段矿化大致限定了矿体的空间分布范围,以形成石英大脉为主;第Ⅱ阶段矿化形成了矿化的主体,以形成石英脉型和蚀变岩型矿化为主;第Ⅲ阶段矿化叠加在第Ⅰ、Ⅱ阶段矿化之上,导致了矿化的局部富集而形成局部矿化富集中心,第Ⅱ、Ⅲ阶段矿化形成了区内的主要金矿化工业矿体,为主成矿阶段;第Ⅳ阶段矿化分布局限,无工业意义,预示着成矿作用趋于结束。

3.2 矿化的空间结构特征

查明金矿体的空间定位规律是隐伏矿体定位预测的核心问题,而研究金矿化的空间结构特征则是揭示矿体空间定位规律的最有效途径。以下重点讨论金矿化在空间展布上的层次性结构特征。

3.2.1 矿化的整体结构特征

天井山金矿床成矿作用最突出的特点是受构造作用控制明显。矿区位于总体走向30°~60°的璜茅—五城—屯溪韧性剪切带中段,其定向矿物变形特征及变形强度等研究表明天井山金矿床范围内的天井山矿段、小贺矿段和白石坑矿段均位于韧性剪切带的应力相对集中区,3个矿段呈串珠状产出,矿化受叠加在韧性剪切带之上的NE向脆性断裂控制;NE向展布的花岗质岩石与地层的接触带构成了矿区基本的矿化格架,矿体均产于接触带及其两侧一定范围内。也就是说,接触带构造控制了矿化的整体展布格局,NE向的压扭性断裂构造控制了矿体的具体产出特征。

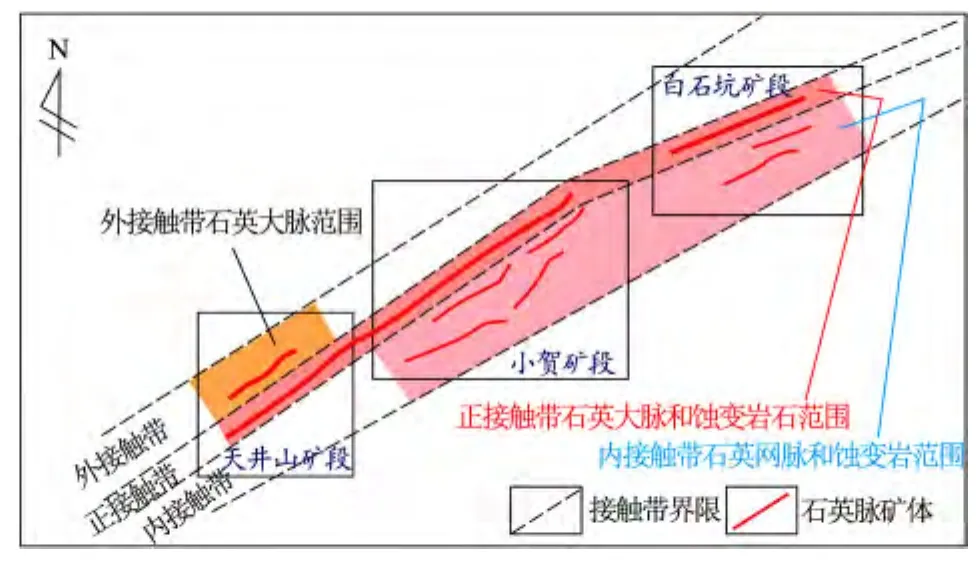

图2 天井山矿区接触带构造控制矿化类型分带及局部差异性示意图Fig.2 Sketch showing zoning of the contact zone-control of gold mineralization and local difference in Tianjingshan gold deposit

天井山金矿床自南向北依次分为天井山、小贺和白石坑3个矿段(矿化富集中心),具似等距性分布特征,总体上呈NE-SW向展布,且与区域构造线展布方向趋于一致;各矿段矿体具体走向略有差异,天井山矿段主要发育NE向矿体,小贺矿段发育NE向、近SN向及少量NW向矿体,白石坑矿段主体走向NE向,同时也发育一定NW向矿体,主要矿化体的产出空间位置及矿体的形态、规模受灵山花岗岩体与井潭组地层的接触带控制(图2)。从矿化体产出的整体结构来看,以接触带为界,可将矿化在空间上的展布格局分为外接触带矿化带、接触带矿化带和内接触带矿化带,各矿化带的矿化特征见表1。

值得注意的是,不同矿段矿化的具体产出空间位置、主要矿化类型具有局部差异性。天井山矿段3个矿化带均有一定规模的矿化发育,三种矿化类型均较发育;小贺矿段和白石坑矿段矿化主要赋存在接触带和内接触带,主要发育石英脉型矿化和蚀变岩型矿化,千糜岩型矿化少见。

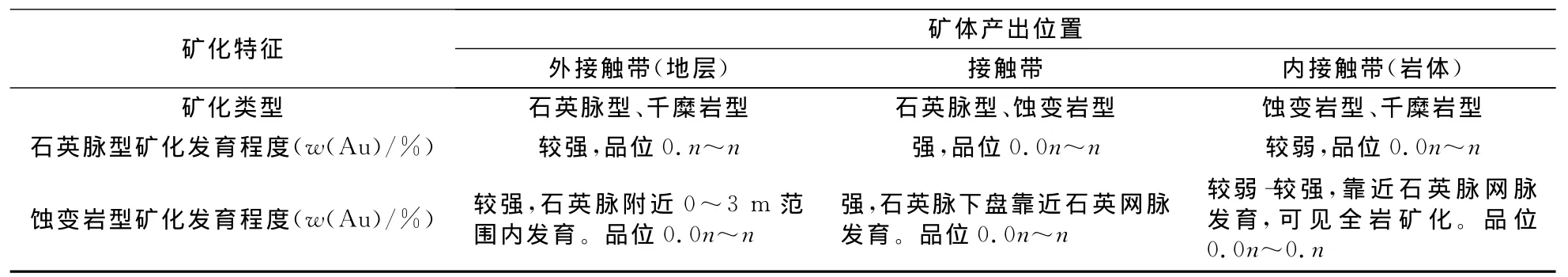

表1 天井山矿区接触带各部位矿化特征对比表Table 1 Characteristic comparison of gold mineralization at various parts of contact zone in Tianjingshan gold deposit

千糜岩型矿化和蚀变岩型矿化在空间上与石英脉型矿化具依附关系,在成矿作用方面具有内在成生联系,控矿断裂下盘的花岗质蚀变岩石,依其蚀变岩类型和强度自主断裂面向外依次具有石英脉碎裂岩带(石英网脉)→黄铁绢英岩化碎裂岩带→绢英岩化碎裂岩带-钾化带的分带性特征。一般而言,越靠近石英脉矿化越好,上盘蚀变往往较弱;在矿化规模上,石英脉型矿化占主体,蚀变岩型矿化次之,千糜岩型矿化也具有一定规模。

以上表明,天井山金矿床的3个矿段在整体矿化结构上具有相似性,表现出受区域构造的整体性控制特征。

3.2.2 矿化场空间的精细结构分析

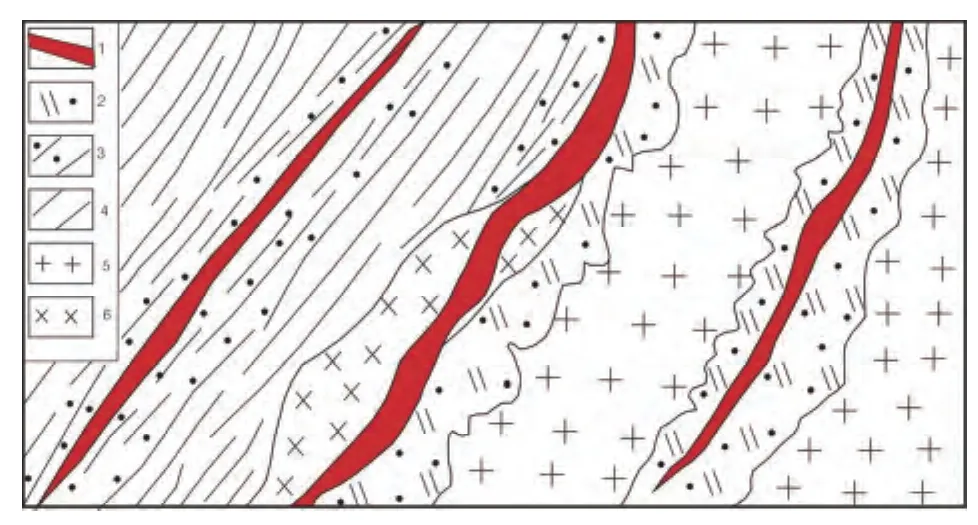

天井山金矿床金矿化为多矿化类型的复合成矿系统,各矿化类型一般为组合产出,矿体空间定位的产出样式按赋矿建造的不同可分为3类,即外接触带型、接触带型和内接触带型(图3)。

(1)外接触带型。在矿化类型上以石英脉型矿化和千糜岩型矿化组合为特征。石英脉厚度一般不大,但延伸较为稳定;千糜岩型矿化在空间上与其表现出依附关系,发育在石英脉的上、下盘,且下盘较上盘发育。

(2)接触带型。在矿化类型上以石英脉型矿化、蚀变岩型矿化和千糜岩型矿化组合为特征。石英脉一般较为厚大,主要沿岩体与地层的接触带就位,在接触带往往有辉绿岩脉与石英脉在空间上伴生;蚀变岩型矿化较为发育,千糜岩型矿化基本不发育。

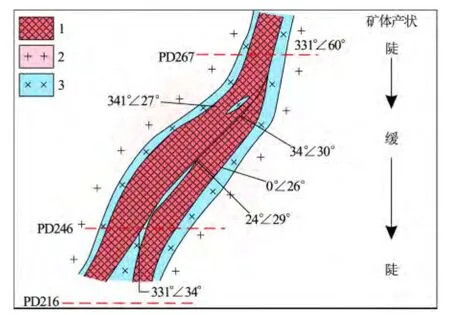

图3 天井山地区金矿化产出样式示意图Fig.3 Sketch showing location patterns of mineralization in Tianjingshan gold deposit

(3)内接触带型。在矿化类型上以石英脉型矿化和蚀变岩型矿化组合为特征。石英脉往往具有一定的规模,常常伴有辉绿岩脉;蚀变岩型矿化主要发育在石英脉的下盘,局部地段在上盘也发育有一定规模的矿化。

天井山金矿床据其矿体产出位置、赋矿围岩以及矿化类型等特征可分为3条矿化带(图4):赋存在灵山岩体与井潭组接触带中的Ⅰ号矿带(Au1)、赋存在井潭组内部的Ⅱ号矿带(Au2)和赋存在岩体内接触带中的Ⅲ号矿带(Au3)。

(1)Ⅰ号矿化带(Au1)。受F3断裂控制,沿花岗岩体与井潭组接触带分布,延伸长约1.6km,总体走向40°±,倾向以SE向为主(XJ3以南地表倾向NW,但深部仍倾向SE),走向和倾向上均呈舒缓波状。矿化带厚度与断层宽度一致,以1~2m常见,局部达十余米。矿化带顶底板受断层两盘控制,带内岩性以钾化、绢英岩化花岗岩和千糜岩为主,石英脉及石英细网脉为辅,金主要赋存在脉石英中,少量赋存在千糜岩内。矿化在XJ2-180中段、XJ2-166中段、XJ3-166中段、PD200、YM01、YM02部位均有揭露。此矿带金分布不均匀,金矿石品位w(Au)=0.03×10-6~583.78×10-6。

(2)Ⅱ号矿带(Au2)。受F2断裂控制,分布在井潭组地层内部强应变带内。此矿带展布大致与Au1矿带平行。其产状在XJ3附近的以北地段,倾向SE,倾角较缓;在XJ3附近的以南地段,倾向NW,倾角较陡。该矿带区内延伸长约1.2km,带内圈出6个金矿体。其矿化特征与Au1大致相似,在PD8、PD216、XJ2-180中段、XJ2-184中段、CCM4等工程均有揭露,主要为石英脉型、含金千糜岩型和含金碳质千糜岩型矿化。

图4 PD216,PD246和PD276联合中段图Fig.4 Integrated map of level PD216,PD246,PD276

(3)Ⅲ号矿带(Au3)。受F3断裂控制,分布在花岗斑岩体与井谭组地层的内接触带中,内部发育强应变,总体走向NE,倾向NW,该矿化带区内延伸长约1.5km。在天井山矿段 PD8、PD200、PD246、PD276、YM02、YM03、PD15等工程中均有揭露,以石英脉型矿化、石英网脉+蚀变岩型矿化为主。

天井山金矿床已控制的4个金矿体在空间上具有明显的膨大狭缩、尖灭再(侧)现、似等距展布和侧伏现象(图4)。

对天井山金矿床主要开采对象3号脉近900多个金品位数据的统计分析发现,沿脉的金品位呈锯齿形跳跃:216中段以上品位波动幅度高于216中段以下,246中段金品位波动幅度最大(w(Au)=0.01×10-6~201.5×10-6);从726中段至216中段,金的最高品位和平均品位呈下降趋势,品位极差减小,变异系数逐渐变小。表明从矿脉上部到下部,金矿化逐渐趋于均匀稳定,金的矿化强度降低,但矿化连续性变好。

分析天井山金矿床矿脉厚度和金品位不难发现,金品位空间结构总体表现为多中心富集、似等距展布、矿化富集段尖灭再现,这种富集、贫化相间的空间结构主要受到控矿断裂在空间上的相对挤压和启张部位的制约。因此,查明控矿断裂构造在空间上的变形特征和几何结构规律,对指导隐伏矿体定位预测有重要的现实意义。

4 矿体产出样式及定位规律

查明矿体的空间定位规律是区内成矿规律研究的核心问题,其研究内容主要包括矿体的空间产出样式、空间定位规律和矿体的侧伏规律等,其目的在于表征矿体在空间的赋存状态,明确其产出样式,为找矿远景评价及成矿预测提供可靠依据,提高成矿预测成果的精度和信度。

4.1 矿体的空间产出样式

天井山金矿床矿体空间产出样式有外接触带型、接触带型和内接触带型3类。外接触带型在矿化类型上以石英脉型和千糜岩型矿化组合为特征,以PD8为典型代表;石英脉厚度一般不大,但延伸较为稳定;千糜岩型矿化在空间上表现出依附关系,发育在石英脉的上、下盘,且下盘较为发育。接触带型在矿化类型上以石英脉型、千糜岩型和蚀变岩型矿化组合为特征;石英脉一般较为厚大,主要沿岩体与地层的接触带就位,以Ⅰ号石英脉的XJ2-166中段和XJ3为典型代表,且在接触带往往有辉绿岩脉与石英脉伴生;千糜岩型矿化不甚发育,主要发育蚀变岩型矿化。内接触带型在矿化类型上以石英脉型和蚀变岩型矿化组合为特征;石英脉往往具有一定的规模,且常常伴有辉绿岩脉;蚀变岩型矿化主要发育在石英脉的下盘,局部地段在上盘也发育有一定规模的矿化。以上3类产出样式尽管在矿化特征方面表现出差异性,但具有内在的成生联系,为同一次成矿作用在不同赋矿建造的具体表现形式,矿化均受断裂构造控制,热液成矿特征明显。

石英脉型矿体是天井山金矿床主要工业矿体,多呈NE向展布,常见多条石英脉近于平行产出,尖灭再现或尖灭侧现,空间赋存特征受断裂构造控制:成矿前构造控制了石英脉的整体展布,成矿期构造制约了矿化的叠加富集(成矿期构造作用造成石英脉微裂隙发育为矿化叠加富集创造了有利条件),成矿后构造破坏了矿体的自然完整性;矿体在形态上受压扭性断裂控制,在水平方向上和垂向上均表现出舒缓波状产出特征,石英脉呈透镜状、豆荚状产出,膨大狭缩、尖灭再现现象明显;矿体产状变化明显,剖面上有陡→缓→陡的变化特征(图5),波状起伏特征明显。在垂向上矿化总体呈上贫下富的特征,同一石英脉矿体往往中下部含矿性好,而中上部则相对变差,其与多阶段矿化叠加具有直接关系,反映了成矿流体脉动性自下而上运移沉淀的成矿机制。

图5 某石英脉垂向形态产状变化及矿化富集示意Fig.5 Sketch showing occurrence change and gold enrichment of a quartz vein

蚀变岩型矿化主要沿石英脉上、下盘分布,赋矿建造原岩主要为花岗质岩石及部分辉绿岩。矿化的发育程度及规模与断层的性质密切相关,当控矿断裂表现为压扭性时,往往只能形成薄层矿化体,而当控矿断裂宏观上具有压扭性特征但又兼有张性特征时,蚀变岩型矿化往往较为发育,矿化强度大,矿体厚度可达数十米,以PD200最为典型。矿化发育程度对岩性具有明显的选择性,当矿化产于岩体与地层接触带的花岗质围岩中时,矿化往往较为发育,而产于内接触带时矿化一般较差,而且总的来说花岗斑岩分布区的蚀变岩型矿化往往较花岗岩分布区发育,花岗斑岩侵位的范围大致限定了区内规模性蚀变岩型矿化的分布范围,两者在空间上十分吻合。此外,基性岩对成矿热液的隔挡效应也是形成蚀变岩型矿化的重要制约因素,基性岩发育地段石英脉下盘的蚀变岩型矿化发育;当基性岩不发育时,一般不形成规模性的矿体。石英脉的厚度与蚀变岩型矿化强度及规模不具有特定的相关关系,在一定程度上具有负相关关系,同一石英脉在膨大处一般不形成厚大蚀变岩型矿体,而在狭缩处往往能形成一定规模和矿化强度的蚀变岩型矿化,这可能与这些空间有利于成矿物质的停积富集有关。石英脉产状也会影响蚀变岩型矿化的发育程度,陡倾斜石英脉不利于矿化形成,缓倾斜石英脉较利于发育该矿化类型。赋存深度是矿化发育程度的另一个影响因素,同一矿脉随赋矿标高降低,矿化蚀变和矿化强度总体有增强的趋势,矿化规模增大。总而言之,蚀变岩型矿化发育程度受多种因素制约,沿岩体与地层接触带构造侵位的花岗斑岩有利于矿化发育,在裂隙系统较为发育的有利构造空间、石英脉上盘有辉绿岩隔挡层、含矿热液多次叠加、赋存深度相对较大的缓倾斜石英脉下盘,往往易于形成较大规模和较高强度的蚀变岩型矿体。

千糜岩型矿化主要分布在矿区的NW部,以PD8最为典型,矿化规模局限,但矿石品位往往较高,矿化空间主要沿石英脉上、下盘分布,且下盘往往更为发育。地层中的石英脉厚度较小,一般为几厘米至数十厘米,但可控制相对其规模大得多的千糜岩型矿化。一般而言,越靠近石英脉矿化越发育,远离石英脉矿化渐趋减弱。黄铁矿等金属硫化物的发育程度是该类型矿化强度的直接判断标志,金属硫化物越多金矿化往往越强。

4.2 矿体的空间定位规律

天井山金矿床矿化总体受大致沿NE-SW向展布的区域构造线控制,矿体主要产在叠加于韧性剪切带之上的脆性断裂主断面及其两侧有限范围内。区内发育的石英脉型矿化、蚀变岩型矿化和千糜岩型矿化的空间定位规律,取决于石英脉型矿化在空间上的赋存特征;蚀变岩型矿化和千糜岩型矿化与石英脉型矿化在空间上相依,矿化主要分布在石英脉的上、下盘,且下盘往往更为发育,远离石英脉矿化强度减弱。成矿物质来源相似,矿化规模及强度与石英脉赋存特征密切相关。

石英脉型矿化除受后期断层破坏外,沿走向和倾向都比较连续,矿体的展布格局及矿体形态受NE向压扭性断层控制。矿体产状不稳定,变化明显,空间上多呈舒缓波状起伏产出,膨大狭缩现象明显,矿体总体呈脉状产出,局部形态呈透镜状、豆荚状等;矿体随赋存深度增加其倾向明显发生反转,一般而言,在浅部倾向NW,深部倾向SE,倾向发生反转多发生在166—180标高附近,如XJ3就是一个典型的案例。矿化总体具有上贫下富,矿化极不均匀、品位变化大的特点。在矿脉上部矿化一般较差,少见矿化叠加,如PD276及PD276与PD246间见厚大纯净石英脉;在矿脉的中上部—中下部位,矿化总体来说较好,但矿化强度差异明显,未被矿化叠加的纯净石英脉一般品位很低,矿石品位w(Au)≤1×10-6,而被矿化叠加的石英脉含金品位明显增高,w(Au)多大于10×10-6。

蚀变岩型矿化发育一般不稳定,矿化厚度变化大,一般深部矿化较为发育,在石英网脉产状较缓的地段蚀变岩型矿化发育。此外,多条石英脉叠加部位往往有利于形成蚀变岩型矿化,如PD15两条石英细脉叠加区矿化强度明显增强。

千糜岩型矿化发育一般较稳定,主要沿地层中就位的石英脉呈带状产出,石英脉多顺层产出,厚度一般较小,但延伸稳定。千糜岩型矿化厚度从几厘米到2m不等,但每一条石英脉控制的千糜岩型矿化均稳定延伸,如PD8石英脉厚度不到10cm,但受其控制的千糜岩型矿化却以50~80cm厚度稳定延伸,形成一定规模的金矿化。

4.3 矿体的侧伏规律

天井山金矿床基础地质资料缺乏,加之在垂向上工程控制深度有限,给矿体侧伏规律研究造成了一定的困难,但通过系统的大比例尺坑道地质编录和联合中段、联合剖面图的编制,仍可发现区内石英脉型矿体具有一定的侧伏规律:石英脉走向为NE向,目前有工程控制的石英脉总体倾向NW,局部出现反倾,矿体延长大于延深;通过对倾向NW的Ⅲ号主矿脉作为研究对象,以PD276,PD246,PD216中段地质图为基础作出的联合中段、联合剖面图及垂直纵投影图,可以清晰看出,从PD276到PD216中段,石英脉在三维空间的展布具有向NE侧伏的趋势,侧伏角约42°(图4)。

5 结论

(1)天井山金矿床矿化带严格受断裂构造控制,其工业矿体在断裂中断续分布、错落有序。

(2)天井山金矿床发育石英脉型、蚀变岩型和千糜岩型多类型矿化,是一个复合金矿化体系,各矿化类型一般组合产出,各矿化类型在成因及时空配置上具有密切的内在成生联系。金矿化的发育程度与基性岩脉空间关系密切,蚀变岩型矿化在下盘往往更为发育。

(3)成矿演化多阶段特征明显,成矿演化的微观结构可分为4个阶段:微量金-石英阶段(Ⅰ);金-单硫化物-石英阶段(Ⅱ);金-多金属硫化物-石英阶段(Ⅲ);微量金-萤石-方解石-石英阶段(Ⅳ)。其中,Ⅱ、Ⅲ矿化阶段为主成矿阶段。

(4)矿体空间定位的产出样式可分为外接触带型、接触带型和内接触带型。矿体主要赋存于接触带构造及其附近,其形态、产状、规模受断裂构造产状制约,膨大狭缩、尖灭再现特征明显;在空间上均呈舒缓波状,断裂构造产状变化处及裂隙极为发育的地段易于形成厚大富矿体。金矿体总体向NE方向侧伏。

[1]段留安,杨晓勇,孙卫东.皖南天井山—小贺金矿区地质地球化学特征及找矿前景分析[J].矿床地质,2010,29(Z3):921-922.

[2]段留安,杨晓勇,孙卫东,等.皖南天井山金矿床地质-地球化学特征及找矿前景[J].地质学报,2011,85(6):965-978.

[3]吴建阳,张均.从天井山金矿和金山金矿的成矿特征对比谈天井山金矿的找矿前景及突破方向[J].矿床地质,2010,29(Z3):1004-1004.

[4]邓国辉,刘春根,冯晔.赣东北—皖南元古代造山带构造格架及演化[J].地球学报,2005,26(1):9-16.

[5]沈俊.皖南上元古界金矿成矿条件及找矿方向[J].华东铀矿地质,1991(2):16-25.

[6]付怀林,辛厚勤.皖南白际岭地区金的地球化学特征及找矿预测[J].桂林工学院学报,2004,24(1):14-18.

[7]张均,曾令高,江满容,等.休宁县小贺—韩家金矿带矿权区成矿规律研究及找矿前景评价报告[R].武汉:中国地质大学,2010.