中国科大首次实现确定性单光子的多模式固态量子存储

2015-12-10

中国科学技术大学教授、中国科学院院士郭光灿领导的中科院量子信息重点实验室在量子中继、量子网络的研究中取得新进展:该实验室李传锋研究组成功实现了量子点发射的确定性单光子的多模式固态量子存储。该成果在国际上首次实现量子点与固态量子存储器两种不同固态系统之间的对接,并且实现了100个时间模式的多模式量子存储,模式数创造世界最高水平,为量子中继和全固态量子网络的实现打下坚实的基础。研究成果发表在近期的《自然·通讯》上。

纠缠分发是构建量子网络的核心技术。由于信道中不可避免的传输损耗,目前在信道中直接进行纠缠分发只能达到百公里量级,要想实现长程的纠缠分发则需要基于单光子量子存储和两光子Bell基测量的量子中继技术。目前已经实验验证的量子存储或量子中继方案都是基于概率性光源(光子产生几率一般低于1%且存在多光子项)的存储,这类方案的长程纠缠分发时间预计将在分钟量级以上。

李传锋研究组利用自组织量子点产生确定性单光子源(原则上光子产生几率100%且每次有且仅有单个光子),然后通过光纤传输到5 m外的另一张光学平台上的固态量子存储器中。他们一方面利用局部光学加热方法调节单光子的波长与固态量子存储器的操作波长相匹配,另一方面利用光学频率梳技术把单光子存储到研究组自主研发的“三明治”型固态量子存储器中,并测得单光子偏振态的存储保真度为91.3%。研究组进一步实验实现确定性单光子的100个时间模式的多模式量子存储,模式数创造了世界最高水平。

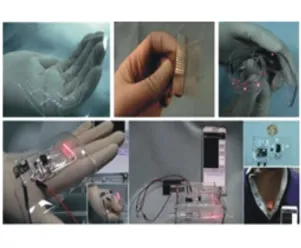

该项成果实验演示了加速纠缠分发的两个最重要的要素,即确定性量子光源和多模式量子存储。前者可以指数加速纠缠分发,后者则可以线性加速,两者结合在一起预计可以使长程纠缠分发的时间缩短到毫秒量级。该成果还首次实现了两个固态量子节点,即量子点和固态量子存储器的对接,向实现全固态量子网络迈出了重要的一路;之后,在此电路上进一步覆盖PDMS溶液并加以固化;如需要,在PDMS尚处液态时,可在其上浸没入任意形状的待贴附目标物体;最后,对整个对象加以降温,以使液态金属转为固体,由此即可轻易地将最初的液态金属电路完整快捷地转印到PDMS柔性基底上。这一过程中,当 PDMS固化后,揭下 PVC膜及目标物体后,即形成内嵌有液态金属柔性电路的PDMS器件,此时在相应管脚贴上相应IC元件并加以编程调试,即制成功能电子器件。由于PDMS基底形状可完全与使用对象贴合,由此即达到电子器件的高度适形化制造。该技术在医疗健康、家居、环境等应用场合的传感监测方面有重要意义,相应器件易于贴合到诸如膝盖、脚腕、手掌、面颊、头部、耳廓以及更多复杂形状表面执行特定功能。研究还通过对“PVC-液态金属-PDMS”界面微观结构的刻画、受力测试与仿真验证,揭示了相应的转印分离机理。

为展示新技术的应用特点,作者们还特别设计实现了几类完整的可编程柔性电路,并证实其在弯曲、扭转、拉伸等往复形变下均能保持高性能和可靠性。进一步地,结合手机生理检测平台与集成电路芯片,设计实现了微型柔性红外温度采集模块,可通过蓝牙将采集到的信号以无线方式发送至手机予以实时显示和存储,而同时这些器件则可以适形化方式贴合于身体表面。

相较于传统的硬质电路,柔性电子具有重量轻、韧性好以及可承受一定形变等优势,这使其应用范围更为宽广。基于相变转印原理的液态金属柔性电路加工方法突破了传统工艺的局限性,更加简便、快捷、稳定,并与现有集成电路技术较为兼容。除了能以高质量快速加工出用以满足可穿戴设备、皮肤电子、医学植入、柔性显示、太阳能电池板等诸多前沿需求外,新方法的重要意义还在于,随着液态金属打印技术的普及,人们将有望随心所欲地在任意物体表面实现各类柔性功能器件的定制化快速开发,这会显著扩展传统电子工程学的技术范畴,继而推动个性化柔性电子应用向前快速发展。