民事检察建议实证研究

——基于GY市各区县检察实践(2011—2014年)的分析

2015-12-07傅贤国陈筑郡

傅贤国 陈筑郡

(贵州民族大学法学院,贵州贵阳550025)

民事检察建议实证研究

——基于GY市各区县检察实践(2011—2014年)的分析

傅贤国 陈筑郡

(贵州民族大学法学院,贵州贵阳550025)

对2011年至2014年GY市各区县检察院践行民事检察建议的实证研究,反映出该制度的施行状况不容乐观:制发数量少且不均衡、检察建议权的行使不规范、人为提高回复率的情况较为普遍、法院的态度不一。具体原因在于法律规定过于原则、救济机制不明确、文书制作不规范、实践部门重视程度不够。对此,可从两方面予以完善:首先,健全相关法律,明确规定民事检察建议的适用原则、适用范围、适用条件、程序强制力、适用程序以及救济渠道;其次,强化工作机制,规范民事检察建议的制发和审批程序,构建跟踪回访制度,建立科学的评价体系,重视民行检察业务,优化人员配置。

民事检察建议;检察监督;实证研究

2012最新修改后的《民事诉讼法》将“民事检察建议”正式确定为法定的检察监督形式,这就意味着民事检察建议由此从实践探索上升至法律规定。从制度设计的初衷来看,民事检察建议是落实检察监督权的重要手段,但是从实践反馈的数据信息来看,民事检察建议的运作似乎并未达到既定目标。虽然近年来的《最高人民检察院工作报告》中对全国的民事检察建议有相关的统计数据,但是由于各地数据统计的方法和标准并不一致,全国性的数据可能会掩盖地方性差异,尤其会遮蔽基层检察院民事检察建议的现实境况[1]。法律与社会现实之间错综复杂的关系,在基层往往有着更为直接、生动、鲜明的反映[2]。考察民事检察建议制度的实践效果,有助于该制度的完善并提升民事检察监督工作的水平。为此,笔者选取GY市①考虑到检察院的内部保密规定,本文对提供调研数据的检察院的名称作了技术处理。各区县检察院在2011年至2014年间所制发与被采纳的民事检察建议相关数据作为研究对象,希望通过对相关数据的分析还原民事检察建议制度的真实面貌、探求问题背后的深层次原因并提出相应的对策。

一、GY市各区县检察院适用民事检察建议的总体情况

(一)GY市各区县检察院民事检察建议书的制发与采纳情况

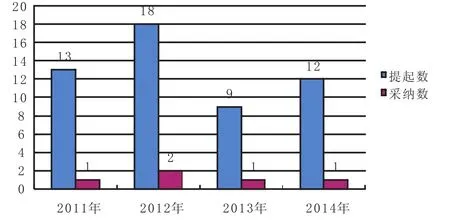

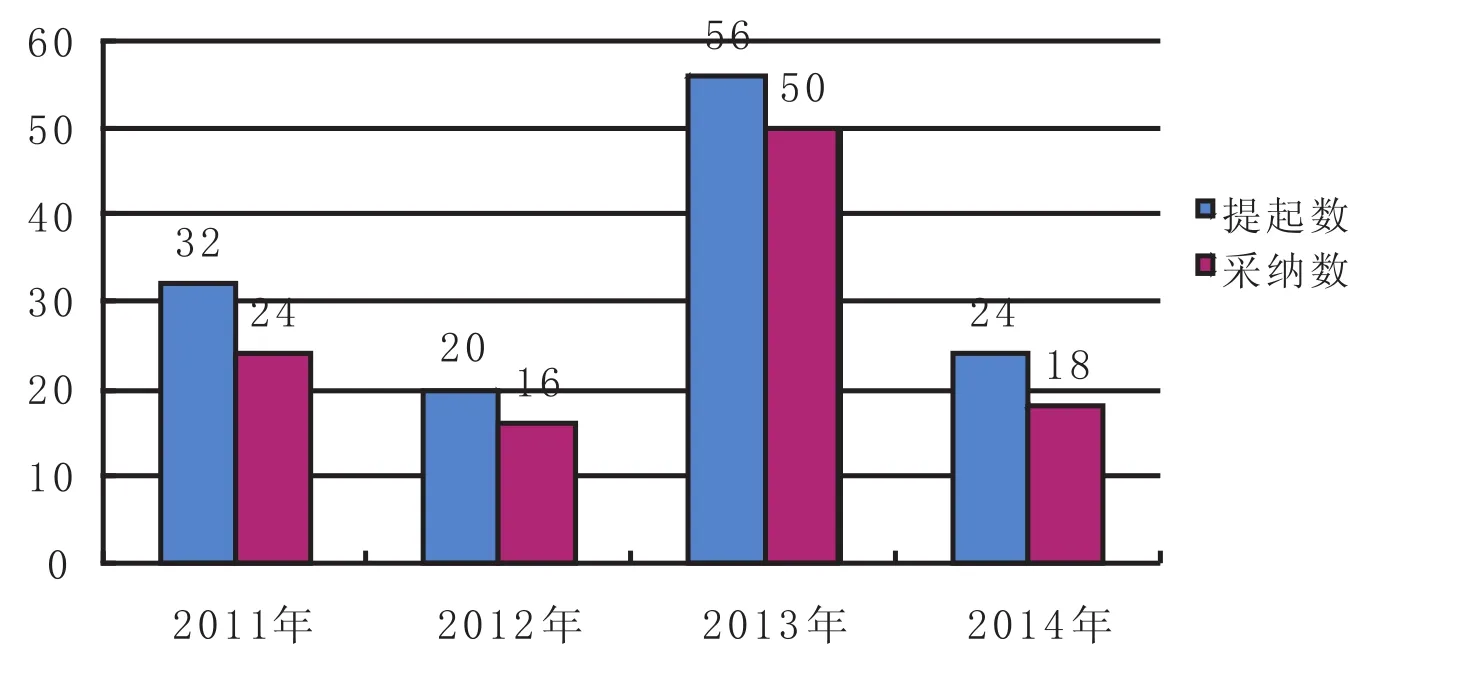

通过实地调研,笔者对《民事诉讼法》修改前后GY市各区县检察院制发民事检察建议以及被采纳的情况进行了统计,发现GY市各区县检察院在2011年至2014年间共制发52份再审检察建议书,采纳率基本上持平,分别为:2011年7%、2012年11%、2013年11%、2014年8%(见图1);另外,2011年至2014年间共制发132份其他类检察建议书①需要特别说明的是,“其他类检察建议(书)”并非正式的法律术语,而是笔者为了表述的便利于本文中使用的一个特定概念。根据修改后的《民事诉讼法》第208条,民事检察建议包括再审检察建议和非再审检察建议,非再审检察建议即为针对非审监程序中审判人员违法行为的检察建议,这里的违法行为主要指程序违法的行为和违反相关办案纪律的行为,譬如民事案件应立案不立案、应保全不保全、超标的查封等情形。除此以外,非再审检察建议还包括实践中针对机关、单位机制不健全的漏洞提出整改意见的检察建议。由于这两种非再审检察建议较为分散,不易进行收集、统计、分析,故而本文笼统地称之为“其他类检察建议(书)”。,采纳率分别为:2011年75%、2012年80%、2013年89%、2014年75%(见图2)。

图1 GY市各区县检察院2011—2014年再审检察建议书统计

图2 GY市各区县检察院2011—2014年其他类检察建议书统计

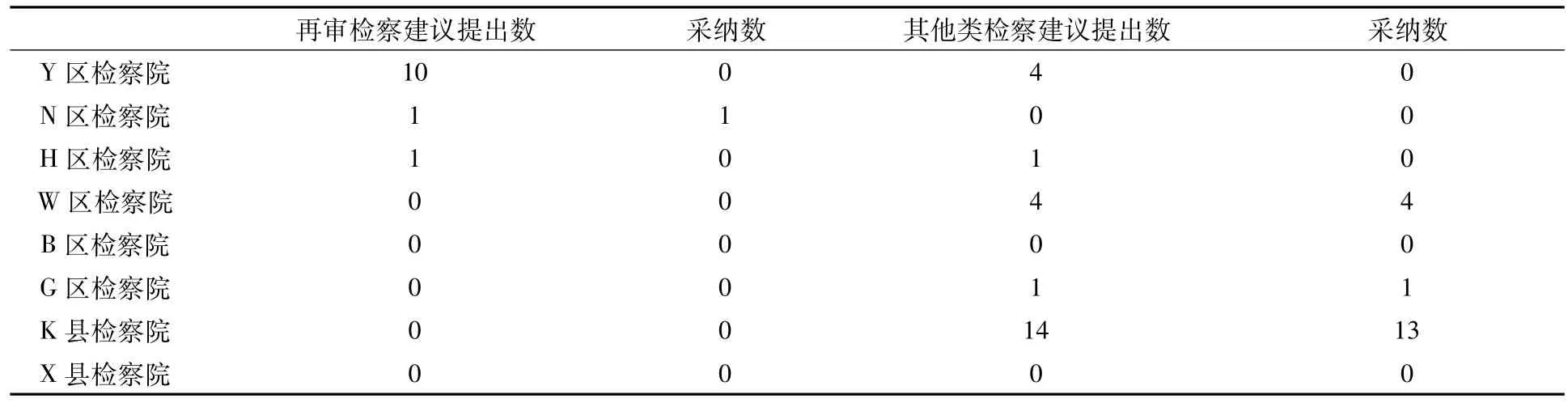

2013年9月23日,最高人民检察院通过了《人民检察院民事诉讼监督规则(试行)》(以下简称《诉讼监督规则》)并于即日起施行。由图1、图2不难看出,GY市各区县检察院在《诉讼监督规则》施行前后的态度和做法存在明显差异:相较于2013年,2014年GY市各区县检察院对再审检察建议的提出呈现出走高的趋势,而对其他类检察建议的提出则是急剧下降。为了更微观地反映GY市各区县检察院践行《诉讼监督规则》的情形,笔者专门统计了2014年GY市各区县检察院制发民事检察建议的情形,结果发现:2014年GY市各区县检察院共制发了12份再审检察建议书,采纳1份,采纳率为8.3%;共制发了24份其他类检察建议书,采纳18份,采纳率为75%。

(二)GY市各区县检察院适用民事检察建议呈现的主要问题

1.民事检察建议的制发数量少且各区县检察院制发的数量不均衡

综合图1、图2不难看出,GY市各区县检察院制发民事检察建议数量最高的年份为2013年(共65份),最低的年份为2014年(36份)。再审检察建议的制发总量较少,从图1可以看出GY市各区县的再审检察建议制发数呈不规则的曲线发展态势。2011年3月最高人民法院与最高人民检察院会签了《关于对民事审判活动与行政诉讼实行法律监督若干意见(试行)》《关于在部分地方开展民事执行活动法律监督试点工作的通知》,凸显了再审检察建议这一法律监督形式,使得再审检察建议在2011—2012年的制发量较高。其他类民事检察建议的制发数在2013年也呈倍增状态(见图2),这也能够说明2013年1月1日起正式实施的“修改《民事诉讼法》的决定”将民事检察建议上升到法定的检察监督形式的影响之大。从表1可以看出,K县检察院制发的其他类检察建议有14份,而B区检察院和X县检察院在2014年并没有制发检察建议,可见GY市各区县检察院在制发民事检察建议的数量方面存在较大差异。据笔者了解,这主要是因为GY市各区县检察院对民事检察建议的必要性和重要性的认识不统一所致,多数检察院的民行科室的工作人员均认为,只要办好抗诉案件即可。同时,制发数量多少也与是否将民事检察建议列入考核内容,以及考核方式、考核分值的高低有关。有些检察院根据上级部门的考核标准,有针对性、有选择性的办理考核得分较高的案件,如抗诉、督促起诉案件,而忽视了民事检察建议。总之,GY市各区县检察院制发的民事检察建议的数量反映出该制度的运行效果并不理想。

表1 GY市各区县检察院2014年民事检察建议书统计

2.检察建议权的行使缺乏具体的操作规范

2012年修改后的《民事诉讼法》虽然规定了民事检察建议,但由于缺乏具体的操作规范,使得其适用效果大打折扣①笔者通过与GY市各区县检察院民行科的检察人员进行访谈了解到,2014年民事检察建议制发数量回落的原因之一即是由于缺乏具体的操作规范。。之后,最高人民检察院于2013年9月23日公布并实施了《诉讼监督规则》,但仍未对民事检察建议的具体操作规范作出明确规定,使得检察人员对民事检察建议权的行使无从下手,典型如:民事检察建议制发以后,被建议机关或部门应当在多长时间内回复、以什么形式回复、回复与否的法律后果等均无明确规定,甚至建议在事实和法律根据均明确的情况下不予采纳的,检察院该如何做也无明确规定。

3.民事检察建议书的回复率高,但采纳率低,存在人为提高回复率的情况

根据前述图1、图2,由于“修改《民事诉讼法》的决定”于2013年1月1日起正式施行,2013年度民事检察建议得到了一定的重视,GY市各区县检察院提出民事检察建议书共计65件,是其他年份制发数量的近2倍,被采纳的民事检察建议有51件,总的采纳率为78%,较之2012年的47%增长了31%。单从这一统计数据来看,民事检察建议的回复、釆纳率是乐观的,但通过访谈得知,由于民事检察建议的制发和采纳数量均与考核挂钩,制发民事检察建议得到被建议对象回复或采纳均可加分,这使得民事检察建议在实践中已成为一种互相示好的“友情制度”②笔者了解到,部分检察人员在工作中事先与法院联络,得到回复的承诺后,再制发民事检察建议书。此外,还存在个别检察人员就同一问题通过多个案件重复的制发民事检察建议书,人为提高民事检察建议书的制发数量和回复率。,而没有主动、认真地去发现案件中存在的问题,致使民事检察建议书的内容普遍较为空洞。

4.法院对民事检察建议书应有效力的态度不一

如前所述,民事检察建议分为再审检察建议和其他类检察建议两大类。为了更全面地了解法院对民事检察建议的态度,笔者专门就法院采纳民事检察建议的情形进行了调查、统计(详见表1)。结果发现:就再审检察建议而言,Y区法院法官认为,再审检察建议书与抗诉虽为两种并列的法律监督方式,但抗诉的效力更强,故而再审检察建议书的采纳率低于抗诉书并无不当。而N区法院法官则认为,既然修改后的《民事诉讼法》已经把再审检察建议规定为与抗诉并列的法律监督方式,则应当赋予其与抗诉相当的法律效力,一旦检察院制发了再审检察建议,即应予以采纳①有学者认为,目前的立法只规定了原则性条款,民事检察建议不具有操作性,程序法特征不明显。建议今后通过两高的司法解释进一步完善有关检察建议的程序规则,以增加检察建议的可操作性和规范性,使其具有程序法的特征。参见熊跃敏:《承继与超越:新民事诉讼法检察监督制度解读》,《国家检察官学院学报》2013年第2期。。而H区法院拒绝采纳再审检察建议的理由,显得模糊不清。譬如,H区检察院以H区法院办理的一起案件超期为由向其发出民事检察建议书,法院则回复其并未超期,只是由于填写结案审批表时的笔误所致。相较而言,法院对其他类检察建议书的态度非常积极,除个别法院(即Y区法院、H区法院)之外,GY市各区县法院对于同级检察院制发的其他类检察建议书的回复率在92%以上(如K县法院),甚至可达到100%(如W区法院、G区法院)。

二、GY市各区县检察院适用民事检察建议呈现问题的原因

民事检察建议虽然已作为检察院履行监督职能的重要方式之一,也是民行科室检察人员的日常工作,但是由于适用标准过于原则化、救济机制不明确、文书制作不规范、实践部门重视程度不够以及只重考核、不重质量等原因,使得GY市各区县检察院适用民事检察建议的质量普遍不高。

(一)适用标准过于原则化

修改后的《民事诉讼法》将检察院法律监督的范围从“民事审判活动”扩大到“民事诉讼”,使得民事诉讼的各个环节都可以适用民事检察建议。《诉讼监督规则》对再审检察建议的适用范围进行了规定,将其与抗诉的适用范围区别开来,而对其他类民事检察建议的规定则过于原则化,缺乏具体的操作规范。

(二)民事检察建议的救济机制不明确

从性质上看,作为法律赋予检察机关的一项国家权力,民事检察建议权也应当具有国家权力的一般特征[3]。根据2012年修改后的《民事诉讼法》第209条至第213条规定,检察院对当事人要求抗诉或检察建议的申请应当在三个月内进行审查,作出提出或者不予提出抗诉或者检察建议的决定;检察院因履行法律监督职责提出抗诉或者检察建议的需要,可以向当事人或者案外人调查核实有关情况。检察院决定对法院的判决、裁定、调解书提出抗诉的,应当制作抗诉书;检察院提出抗诉的案件,法院再审时,应当通知检察院派员出席法庭。《诉讼监督规则》规定了地方各级检察院在工作中发现有符合《诉讼监督规则》第83条各项之规定情形的,可以向同级法院制发再审检察建议,但是却缺乏对具体制发程序的规定,导致了没有配套措施可以对接。收到申诉人抗诉请求后检察院应当在多长期间内进行审查受理,受理后是否向申诉人发出受理案件通知书以及立案后的办案程序,调查核实情况时需履行哪些程序,需要准备什么手续才能行使调查核实权,检察人员调查的具体权力有哪些,调查怎样进行,被调查人员有哪些权利,以及接收建议的机关拒绝接受检察建议时,检察院如何应对等均缺乏规定,使得民事检察建议得不到重视,而渐渐流于应付考核的形式,出现民事检察建议可发也可不发,接收建议机关可理也可不理的尴尬状况。

(三)大部分民事检察建议书的制作不规范

民事检察建议书的制作应当是统一、严谨的,但《民事诉讼法》仅规定了检察院有权提出民事检察建议书,并未规定抗诉程序的办案规则同样适用于民事检察建议书[4]。同时,由于《民事诉讼法》对民事检察建议书的文书格式、具体内容以及接收建议机关回复的文本格式、具体内容等均无规定,使得GY市各区县检察院制作的民事检察建议书的质量整体上参差不齐。笔者通过对收集到的民事检察建议书进行比对分析,发现GY市各区县检察院对于再审检察建议书的制作相对规范②比如,N区检察院于2014年制发且被采纳的再审检察建议书就是严格参照法律文书的基本格式写作的,该再审检察建议书分为首部、正文、尾部三个部分;首部“GY市N区人民检察院检察建议书”居中写明,编号为N检民行再审建(2013)1号,对当事人的基本情况、案由、审理经过等首部信息写作标准,正文部分则围绕法院判决书存在的实体和程序问题分别展开,尾部署名、日期等均按照法律文书的格式写作。,而其他类检察建议书的行文则较为随意,缺乏相对固定的文书格式,正文部分所阐述的问题不集中、不明晰,建议事项和理由逻辑不清。

(四)大部分检察院对民行检察业务的重视程度不够

从检察人员和其他资源的配置来看,GY市各区县检察院偏向于对刑事案件的法律监督而忽略对民事案件的法律监督,民行科的业务在整个检察部门受重视的程度不够,配备的民行检察人员也较少。2008年,最高人民检察院实行“大民行”政策,提高了民行检察业务的地位,使得民行科室在检察系统内部受重视的程度不断提高,但部分检察机关并未能与时俱进的转变思想观念,对民行检察业务仍然重视不够,使得“大民行”的开展速度缓慢。以笔者调研的GY市各区县检察院为例,除了N区检察院和H区检察院对民行科室的人员配备趋于年轻化,并配备专门的检察人员担任民事检察建议书的制发工作之外,GY市大部分区县检察院均把民行科室作为接纳即将退休人员的去处,这部分人员对于办理民事案件的法律适用不熟悉,知识体系更新的态度消极,导致民事检察建议书的制发混乱,质量参差不齐。

(五)考核标准不科学

有学者批评,我国民事检察建议书的制发主要与内部的考核制度有关,且有的检察院只要求民事检察建议书的数量达到多少即可,而不是以民事检察建议书制发后的回复率和采纳率作为考核指标,也未对民事检察建议书的质量、制发后产生的社会影响及接收建议机关的回复率、采纳率等进行综合考评[5]。GY市各区县检察院对民事检察建议书的考核制度只注重民事检察建议的数量,不注重检察建议的质量,致使接收建议的机关消极对待,因而民事检察建议的监督效果大打折扣。而且,由于缺乏统一的考核和管理制度,使得民事检察建议书的制发演变成了应付检查或应对考评加分的一项制度,部分检察人员为了完成工作指标而滥发民事检察建议书,甚至出现民事检察建议书的内容雷同,毫无针对性可言的现象。

三、完善我国民事检察建议的对策

(一)健全民事检察建议的相关法律规定

检察院要履行好法律监督职能,就应当充分利用好民事检察建议这一监督手段。但由于相关法律规定过于原则化,可操作性不强,使得民事检察建议制度的落实不到位。有学者认为,应当充分考虑民事检察建议的适用领域和适用范围,从民事诉讼程序法律的特点出发,并结合民事检察监督司法实践的经验,对其尽可能做出详细、全面的规定,以保证这一具有创新性的立法规定得到切实可行的执行[6]。笔者认为,在短期内不可能再次对《民事诉讼法》进行修改的前提下,可以考虑由两高联合出台司法解释,或由两高签订会签文件等措施,规定民事检察建议的适用原则、适用范围、适用条件、程序强制力、适用程序以及救济渠道等,以提高民事检察建议的权威性,使其能够有效发挥作用。

1.民事检察建议的适用原则

民事检察建议的提出,应当遵循公开、公正、公平的原则,确保质量、提高效率、注重效果,既要保障当事人的合法权益,又要保证法院独立行使审判权、执行权。

2.民事检察建议的适用范围

笔者认为,应当采用列举和概括相结合的方式完善民事检察建议的适用范围。具体而言,将民事检察建议的主要情形以列举的方式予以规定,如适用《民事诉讼法》第200条规定的须再审的情形、执行监督的主要内容、民事检察建议主要解决的问题;将其他适用民事检察建议的情形以概括抽象的方式列明。这样一来,既为适用民事检察建议提供明确的法律依据,又不会造成须对某些违法现象发出检察建议时却因其未在适用范围中列明而于法无据。

3.明确民事检察建议的适用条件,合理协调其与民事抗诉的关系

笔者认为,应当从立法的层面,区分民事检察建议和民事抗诉的适用条件,以列举方式明确规定在何种情况下适用民事抗诉,在何种情况下适用民事检察建议。还应当规定,当民事检察建议不起作用时,应及时提请上级检察院运用民事抗诉手段进行法律监督。另外,应合理协调民事检察建议与民事抗诉的关系,使得这两种法律监督方式不仅各司其职,还可以相辅相成、相得益彰,充分发挥各自的功能与优势,更好地发挥民事检察监督的法律效果。

4.赋予民事检察建议程序上的强制力

既然民事检察建议已经正式纳入《民事诉讼法》,与抗诉一起成为法定的检察监督方式,就应具有必要的强制力。为了保证民事检察建议的适用,应当通过相应的立法解释或者司法解释,以赋予其必要的程序强制力,为民事检察建议的顺利开展提供保障。具体来说,当检察院针对相关问题提出了民事检察建议以后,对于所涉及的问题,被建议机关应当进行必要的复查、审核,并针对民事检察建议作出必要的答复、回应、解释以及纠正、整改与规范。

5.规范民事检察建议的适用程序

鉴于当前民事检察建议的适用现状及立法现状,笔者认为,应出台立法解释或司法解释,细化民事检察建议适用的程序,增强民事检察建议的强制力。例如,规定检察院办理各类民事检察建议案件,应当在受理案件后三个月内审查终结,作出是否提出民事检察建议的决定。经审查,决定提出民事检察建议的,应当制作《提出检察建议决定书》,并在七日内送达案件当事人。与此同时,按照规定的格式和内容制作《检察建议书》,并在十五日内将《检察建议书》连同案件卷宗正卷移送法院;决定不提出检察建议的,应当制作《不提出检察建议决定书》,并在七日内送达案件当事人。

6.增加救济渠道,授予被建议机关或部门异议权

(1)明确民事检察建议不被回复、采纳时的救济渠道。

适用民事检察建议可以减少诉讼环节和成本、节约司法资源,应当给予肯定。但这一制度在实践中存在较大困难。为了切实保障民事检察建议的实施效果,防止被建议机关对民事检察建议不闻不问或久拖不决,还应当建立配套的监督方式,加强对民事检察建议执行情况的监督。具体而言,当检察院以裁判错误或程序违法为由提出民事检察建议,法院不采纳的,检察院可以根据情况进一步跟进监督或者向上级检察院及相关主管部门反映情况,保证监督实效①参见最高人民检察院副检察长姜建初2012年12月1日在《全国检察机关学习贯彻修改后民事诉讼法座谈会》结束时的讲话。。除再审检察建议发出后,法院必须依法裁定再审外,检察院提出其他类民事检察建议后,应当及时了解和掌握被建议对象的采纳落实情况,必要时可以进行个案监督②下文中,除非特别提及,否则所谓“民事检察建议”均指此处的“其他类民事检察建议”。。为此,应建立抄送、备案制度,明确规定被建议对象及其主管部门或上级机关的义务。民事检察建议书除向被建议部门发送外,还应向其主管部门、上级机关或所属协会抄送[7],被建议机关在一定期限内未予回复或无正当理由不予采纳,或者以推诿、搪塞等方式不予采纳的,检察院可以通过其上级检察院向被建议机关的主管部门、上级机关或所属协会反映情况或提出处理意见,由其责令该被建议部门借鉴、采纳民事检察建议中的合理成分,并视情节决定是否给予有关责任人员批评教育或者行政处分。

(2)授予被建议机关或部门异议权。

为了不使民事检察建议流于形式,授予被建议机关或部门必要的异议权,不仅是合理的,也是必要的。如果被建议机关或部门不采纳民事检察建议的,应予说明理由。被建议机关或部门可以对民事检察建议中的事实、整改意见提出异议,发出民事检察建议的检察机关,应对有关问题重新核实[8]。同时,当被建议机关或部门认为民事检察建议有所不当或者存在较大的问题时,可以在一定期限内向发出民事检察建议的检察院申请复议,要求撤销该民事检察建议。检察院应当重新审查民事检察建议,发现确有错误的,应予撤销;没有错误的,作出维持决定。如果被建议机关或部门对复议决定仍有异议的,可以向发出民事检察建议的检察院的上一级检察院申请复议,由其作出最终的决定。

(二)强化民事检察建议的工作机制

“检察建议的内容是否切中要害,是否具有可行性,决定了检察建议能否得到重视和被有关单位采纳,在某种程度上也反映出检察机关的工作质量和水平。”[9]由于民事检察建议的非强制性特征,对于被建议机关或部门而言并不必然服从。法律监督作用的发挥是民事检察建议的最终目的,也是《民事诉讼法》将民事检察建议法定化的立法初衷。因此,应当通过各种工作机制强化民事检察建议的监督效果。修改后的《民事诉讼法》虽然确立了民事检察建议的法律地位,并没有改变其非强制性的性质。这就使得检察院制发的民事检察建议容易被被建议机关或部门忽略,从而使民事检察建议流于形式、难以发挥应有的法律监督作用。

1.进一步规范民事检察建议书的制作、审批程序

(1)规范民事检察建议书的格式。最高检应进一步细化《人民检察院法律文书格式(样本)》,根据民事检察建议的特点和民行检察部门的职责范围,统一民事检察建议书的格式规范,从表述方式、逻辑结构和内容要素等方面作出明确、具体的规定,避免民事检察建议的随意性和简单化,提高民事检察建议的针对性和可行性。

(2)细化民事检察建议书的内容。民事检察建议书应当写清问题的来源或提出建议的起因,出现的违法现象或应当消除的隐患,治理或防范的具体意见,所依据的事实和法律、法规及其他相关规定,被建议机关或部门书面回复落实情况的期限等事项。民事检察建议书提出的问题要准确,具有鲜明的观点和意见,并且应有充分的说理性,做到观点有理有据、有的放矢,切忌内容空泛、缺乏可操作性;语句表述要准确,逻辑结构要严谨。

(3)规范审批程序。在审查案件的过程中,承办人认为应当发出《民事检察建议书》的,应在《审查终结报告》中注明,并结合办案情况拟定《民事检察建议书》的初稿,经部门负责人审核后,由检察长或分管的(副)检察长审批决定是否签发,必要时,可以提交检委会讨论决定。经审批需要签发《民事检察建议书》的,应标注检察院文号、落款,加盖院章后予以签发。

2.构建民事检察建议的跟踪回访制度

检察院发出民事检察建议后,应主动到被建议对象处了解民事检察建议的落实、采纳情况,让被建议对象意识到民事检察建议所提出问题的重要性,增强被建议对象的自觉性,就民事检察建议所提问题是否符合实际、是否有遗漏、建议措施是否适当等给出反馈意见。检察院还应与被建议机关或部门建立长效合作机制,及时询问民事检察建议落实的情况和遇到的困难,通过开展法制讲座的方式加大宣传力度,进行警示教育,以案释法,帮助被建议机关或部门解决存在的困难和问题,督促被建议机关或部门落实民事检察建议。如此,既服务了被建议机关或部门,又可以确保将民事检察建议落到实处。

3.建立科学的民事检察建议评价体系

在民事检察建议工作考核中,应当彻底摒弃单纯重数量和回复,轻质量和功效的做法,以建议质量、落实整改效果为考查重点,探索建立科学的评价体系[10]。首先,对民事检察建议工作的考核,应当以民事检察建议实际发挥的作用为标准,以民事检察建议的质量、落实整改效果为考查重点,而不能单纯考量制发数量或被建议对象是否回复。其次,在办案流程管理规定中,强化对民事检察建议制发的质量、落实反馈、社会效果等的考量,并将结果纳入考核。再次,适当扩大民事检察建议的考核面,增大考核的分值比例。最后,制定相应的激励政策,对开展民事检察建议工作成绩突出的单位和个人予以表彰和奖励。为此,应将民事检察建议作为部门领导和一般干警个人业绩的一个评定事项,并将民事检察建议纳入社会治安综合治理一并考核,以提升被建议机关或部门的重视程度。

4.加强对民行检察业务的重视程度、优化人员配置

一直以来,检察院偏重于刑事法律监督,对于民行法律监督重视不够。由此,导致对民行检察部门的重视程度不够,对民事检察监督的动力不足,对民行检察部门的人员配备不齐,对民事检察建议的后续监督不强。修改后的《民事诉讼法》增加了民事检察建议,对民事检察监督提出了更高的要求,这就要在民事检察监督工作力度上和人员配置上下功夫。只有整合优化检察院的资源,加强对民行检察监督的重视,才能合理的行使法律监督权。因此,检察院须加大对民行检察部门的重视程度,调整资源、优化民行检察部门的人员配置,抛弃以往民行检察部门属于“养老科”的旧观念,摆脱“两人科”“三人科”的旧局面。

四、结语

我国民事检察建议是在民事检察实践中产生和发展起来的。随着民事检察建议的正式入法,其已成为与抗诉并列适用的民事检察监督的法定方式之一,在提高办案效率、协调公正与效率、柔化法院与检察院的关系等方面发挥了积极的作用。然而,由于我国立法的不完善以及相关程序规则的缺失,民事检察建议在我国民事检察实践中的运行较为混乱,这无疑将影响到司法的权威。

本文从实证研究的角度,通过对GY市各区县检察院2011年至2014年间民事检察建议制发与被采纳的数据进行统计和分析,探讨了GY市在践行民事检察建议的过程中所遭遇的问题并有针对性地提出了完善对策。需要指出的是,我国各地检察院的差异性较大,在践行民事检察建议的过程中面临的问题可能不完全相同,故而本文对GY市各区县民事检察建议的研究推导出的结论并不具有当然的普遍性。这一点希望读者诸君明鉴。

[1]陶杨,郝欣.检察建议的理想与现实——以A省B县检察院为样本[J].理论界,2014,(6).

[2]朱苏力.送法下乡——中国基层司法制度研究[M].北京:中国政法大学出版社,2000.10.

[3]张智辉.论检察机关的建议权[J].西南政法大学学报,2007,(2).

[4]甄君玮.检察建议司法适用中存在的问题及对策[J].山西政法管理干部学院学报,2012,(3).

[5]朱春莉.检察建议的实践运用与规范[J].人民检察,2009(6);刘铁流.检察建议实施情况调研[J].人民检察,2011,(2).

[6]廖中洪.关于完善中华人民共和国民事诉讼法修正案(草案)有关“检察建议”规定的若干问题[J].西南政法大学学报,2012,(3).

[7]姜伟,杨隽.检察建议法制化的历史、现实和比较[J].政治与法律,2010,(10).

[8]孟群,陶程.检察建议的实证分析与法律规制[J].西安文理学院学报(社会科学版),2009,(6).

[9]韩成军.检察建议的本质属性与法律规制[J].河南大学学报(社会科学版),2014,(5).

[10]顾文虎,林清红.检察建议工作原则与机制完善[J].上海政法学院学报(法治论丛),2014,(4).

责任编辑:程政举

Em pirical Research on the System of Civil Procuratorial Suggestions——Based on GY’s procuratorial practice(2011—2014)

Fu Xianguo Chen Zhujun

(Law School,Guizhou Minzu University,Guiyang Guizhou 550025)

The empirical research of GY’s procuratorial practice(2011—2014)reflects the implementation of civil procuratorial suggestion system is not optimistic:the number is short and uneven,the exercise of procuratorial suggestion right is not standardized,artificially increasing the recovery rate is common,and courts have different attitudes.The reason is that the law is too principled,reliefmechanism is not strong t,the production is not standardized,and the degree of attention is not enough.In this regard,it can be perfected in two aspects:firstly,improve the relevant laws and clearly stipulate the rules of civil procuratorial suggestions,such as applicable principle,applicable scope,applicable conditions,programs force,applicable procedures and relief channels.Secondly,strengthen the work mechanism by regulating the procedure of writing and delivery,building track and review system,establishing scientific evaluation system,paying attention to civil and administrative prosecution business and optimizing the allocation of personnel.

civil procuratorial suggestion;prosecutorial supervision;empirical research

D923.9

A

2095-3275(2015)04-0175-08

2015-06-05

2014年度贵州省教育厅审判专业学位研究生工作站项目“民事诉讼法新问题研究”。

傅贤国(1979— ),男,贵州大方人,贵州民族大学法学院副教授,硕士生导师,武汉大学法学院博士研究生;陈筑郡(1990— ),女,贵州铜仁人,贵州民族大学法学院2012级硕士研究生。