超深大直径钻孔灌注桩基施工技术

2015-12-05滕晓军汪仲琦

□文/滕晓军 汪仲琦

超深大直径钻孔灌注桩基施工技术

□文/滕晓军 汪仲琦

超深大直径钻孔灌注桩以其单桩承载力高并能适应各种土质条件而得到越来越广泛的应用,但因其常需穿透多层地层及复杂地层而加大了施工难度。结合工程实例,介绍了超深大直径钻孔灌注桩施工技术,由于施工过程采取先进合理的施工工艺,确保了成桩质量,从而取得了良好的效果。

超深;大直径;钻孔灌注桩;施工;技术

1 工程概况

天津万达中心工程地处天津市河东区海河东岸,其中甲级写字楼主楼建筑高度194.38 m,地上共41层,地下2层,总建筑面积约82 000 m2,采用钻孔灌注桩作为承重桩基,主楼桩总数191根,桩径为1 000 mm。其中核心筒下,A型桩27根,成孔深度80 m,有效桩长68.2m,B型桩92根,成孔深度80 m,有效桩长64.2 m;核心筒外,C型桩72根,成孔深度70 m,有效桩长58.7 m,桩位布置及型号见图1。

图1 主楼桩位布置

A、B型桩竖向极限抗压承载力标准值均采用16200 kN,试桩的单桩竖向极限抗压承载力标准值≮18 000 kN;C型桩竖向极限抗压承载力标准值采用14 400 kN,试桩的单桩竖向极限抗压承载力标准值≮15 600 kN。桩身混凝土设计强度等级C40,所有主楼桩均进行桩端后注浆,单桩水泥用量≮2.5t。

工程位于天津海滨淤积平原,沉积作用明显。该场地地层自上而下分层描述见表1。

表1 工程地质情况

续表1

工程桩A、B的桩端持力层为14a粘土层,工程桩C的桩端持力层为13c粉质粘土层。

2 钻孔灌注桩施工难点分析

1)泥浆质量控制。泥浆指标是保证成孔的关键,泥浆密度及粘度偏低则容易坍孔;偏高则不利于钻进且会造成孔壁泥皮过厚而降低桩的摩擦力。

2)超深灌注桩成孔垂直度控制。主楼桩桩径为1000 mm,成孔深度80m,其长细比达到了80∶1。设计要求每根桩都满足成孔倾斜度<1/100的检测指标,必须从工艺本身着手进行改进和控制。

3)桩端后注浆工艺控制。以往工程和本工程桩型试验结果表明,钻孔灌注桩采取后注浆工艺后可有效稳定承载力。要确保每一根桩都注浆成功并研究实施一套可靠的保障应急措施。

3 钻孔灌注桩施工

3.1施工工艺要求及流程

根据本工程地质特点,采用泥浆护壁反循环回转钻进成孔、反循环清孔排渣、二次换浆清孔、导管法灌注水下混凝土的施工工艺。其工艺流程为测定桩位→埋设钢护筒(包括挖泥浆沟槽)→复测桩位→安装钻机就位(包括接通电源)→钻进成孔(包括供给护壁泥浆)→冲孔(第一次清孔)→吊接钢筋笼→下放导管→清孔(第二次清孔)→水下导管法灌注混凝土→清洗机具→移至新桩位。

3.2测定桩位

根据基准点和基线,选用高精度J2型经纬仪和钢卷尺测定出桩位中心并用十字交叉法确定护筒的挖掘位置,然后挖埋护筒;在埋设完护筒后复测校正护筒位置,使护筒中心与桩位中心偏差≤50 mm,在桩位中心插上一根长钢筋作为桩位标志;然后用DS3型水准仪测护筒口地坪高程,做好测量记录;在钻机就位时再使用线锤进行第三次桩位校正,使转盘中心与桩位中心重合。

3.3埋设护筒

为防止钻进施工中护筒外圈返浆造成塌孔和护筒脱落,护筒要埋入自然地面以下1.0 m(粘性土)或1.5 m(砂土),高出自然地面20 cm,与坑外之间空隙用回填土填实,保证护筒的稳定与垂直度。同时,护筒中心与桩位中心线误差≯5cm。

护筒作用主要是定位、保护孔口和承受水头压力等,它由钢板制成,厚度5 mm,内径应大于钻头直径,大于桩径100mm。

3.4泥浆制备

钻孔前根据桩位及现场场地情况,设泥浆沟、沉淀池、储浆池及制浆筒,以便钻孔中溢流出的带渣泥浆经沉淀后再返回泥浆池使用,泥浆沟的纵向坡以≮1.5%为宜,槽宽视估计出浆情况而定,沉淀池的体积应不小于一根桩实体的3~4倍。

在钻孔施工及成孔清孔完成后,要检查泥浆的性能指标,见表2。

表2 泥浆性能

3.5钻进成孔

将GPS-15型钻机移至桩中心,四周垫实,转盘用水平尺校平,天车、转盘中心、桩中心三点成铅垂线,放入钻头,接上钻杆和泥浆循环系统。钻头选用三翼条形刮刀钻头,机上钻杆安装导向钢丝绳,减轻机上钻杆在回转时的晃动,使钻进平稳,孔壁完整,钻孔垂直。钻进过程中应根据试成孔的钻进参数,对不同的地层与土质采用相应的钻进参数。

3.6第一次清孔

钻孔至设计高程,经过检查,孔深、孔径、孔的偏斜符合要求后,将钻渣抽净。进行第一次清孔,见表3。

表3 清空尺寸

清孔采用换浆法,在钻进至设计深度后,稍稍提起钻头,同时保持原有的泥浆密度进行循环浮渣,随着残存钻渣的不断浮出,孔内泥浆比重和含量不断降低,然后注入清水继续循环置换,随时检查清孔质量;个别孔底沉渣采用泥浆泵吸出的方式进行清孔。

清孔后泥浆指标:泥浆相对密度为1.03~1.10,含砂率<2%,粘度为17~20 Pa·s;胶体率>98%。

3.7钢筋笼安装

钢筋笼采用分节制作,焊接连接。钢筋骨架的保护层采用厚5 cm的水泥砂浆(水灰比<0.4)垫块并固定在主筋上,砂浆垫块按竖向每隔2 m设一道,横向圆周不少于4个。骨架顶端应设置吊环,吊环长度根据护筒顶标高和桩顶标高计算确定,钢筋笼安装要求见表4。

表4 钢筋笼安装

续表4

钢筋笼应分段焊接,每段长度不超过12 m,钢筋笼主筋采用双面搭接焊。

钢筋笼运转安装过程中,防止高起猛落,采用吊车起吊,以防止弯曲和扭曲变形(因直径大自重亦较大),吊放钢筋笼入孔时,应注意勿碰孔壁,防止坍壁和将泥土杂物带入孔内。

先将下段挂在孔内,吊高第二段进行焊接,逐段焊接逐段放下,吊入后校正位置垂直,勿使相互扭转和变形,各节焊接连接以前,须使上下节笼各主筋位置相对应校正且上下笼保持垂直状态,焊接时两边对称施焊。

3.8第二次清孔

工程使用的灌浆导管为φ219 mm或φ250 mm二种规格的无缝钢管。钢筋笼及导管安放结束后,立即进行第二次清孔。

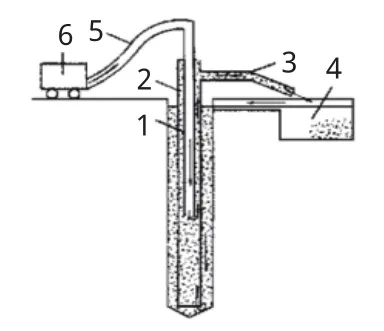

第二次清孔时采用了正反循环结合的清孔方法,即首先采用正循环工艺置换调节泥浆,即由3PNL泵向导管输入合格泥浆,通过导管将泥浆送入孔底、冲刷孔底,置换孔底泥浆并连同部分沉渣一起带出孔口;等泥浆的性能参数符合设计规范要求后再用气举反循环工艺逐步吸净孔底的沉渣,直至孔底沉渣厚度符合设计规范要求(≤50 mm),孔底泥浆性能符合设计规范要求。气举反循环清孔见图1,其中φ60mm钢管伸入桩孔内的长度一般应为孔深的2/3。如孔深为80 m,则钢管的长度应为=80×2/3≈54(m)。若清渣困难,可加大伸入长度。

图2 气举反循环

3.9水下混凝土灌注

为保证孔底沉渣厚度符合设计规范要求(≤50mm),各孔均保证在第二次清孔合格后的30 min内灌注混凝土。由于大直径灌注桩单位长度所需混凝土量较多,混凝土沿导管下来后向周边水平流动的径向距离较大,因此对混凝土拌和物和易性要求尤为严格。在整个灌注过程中,导管下口距混凝土面2~6 m,单桩灌注时间控制在3~4h以内。在起拔导管时,每拔0.5 m下沉0.1~0.2m,使孔内混凝土挤密,以防止混凝土出现断层而产生露筋。由于工程桩的空孔段较长,为保证钻孔灌注桩顶混凝土的质量,混凝土加灌高度控制在2.0m以上。

3.10桩端后注浆

所有主楼桩均需进行桩端后注浆施工,设计注浆量不小于2.5t水泥/根桩,注浆水泥采用P42.5普通硅酸盐水泥,水泥浆液水灰比0.45~0.65。桩端注浆终止标准应采用注浆量与注浆压力双控的原则,以注浆量(水泥用量)控制为主,注浆压力控制为辅。当注浆量到要求时,可终止注浆;当注浆压力>2 MPa并持荷3 min,也可终止注浆。桩底注浆采用桩身均匀设置2根注浆管,注浆管下端与单向阀式注浆器相连。桩端注浆器应插入孔底以下0.2~0.5 m。注浆管随钢筋笼同时下放并在管内注水以严防漏浆。

实际注浆压力一般情况下≮2 MPa,注浆流量不宜超过75L/min。达到以下3个条件之一均可停止压浆:

压力大于2MPa并持荷3 min;压浆水泥用量超过2.5t;桩顶出现冒浆。

4 钻孔灌注桩质量检测结果

该工程在施工过程中实时调整泥浆性能至最佳,确保了桩基施工的顺利进行。基坑开挖后对桩基进行100%小应变试桩,测试结果表明,全部191根桩均无断桩、较大缩径及扩孔现象,桩身质量评定Ⅰ类桩为91%,无Ⅲ类桩。

5 结论

1)采用反循环工艺施工,钻进效率高,清渣能力强,成孔时间短。

2)第二次清孔时采用的正反循环结合的清孔方法具有清孔速度快、清孔质量好的特点,特别适合工程土层较差、对孔底沉渣要求高的施工,如果二次清空时单独采用反循环长期置换泥浆清孔易造成孔壁坍塌的不良后果。

3)尽可能地减少第二次清孔至水下混凝土灌注的时间间隔有利于维护孔壁稳定、降低孔底沉渣厚度。

□DOI编码:10.3969/j.issn.1008-3197.2015.04.011

□汪仲琦/中建八局第三建设有限公司。

□TU473.1

□C

□1008-3197(2015)04-24-03

□2015-01-08

□滕晓军/男,1986年出生,工程师,中建八局第三建设有限公司天津分公司,从事建筑工程技术和管理工作。