硅谷前世今生:了解过去才能更好投资未来

2015-12-02张洁编译

张洁/编译

硅谷前世今生:了解过去才能更好投资未来

张洁/编译

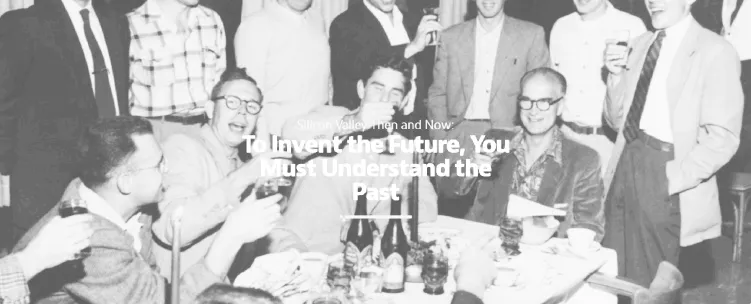

图为1956年威廉·肖克利(William Shockley)由于发明晶体管获得诺贝尔物理学奖时,他的员工和他一起庆祝的场景。图片来源:计算机历史博物馆

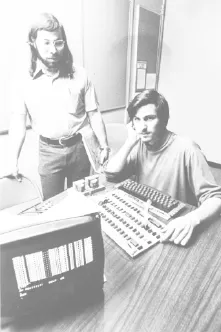

●“了解过去才能够更好地开创未来。”史蒂芬·乔布斯(Steven Jobs)深以为是。这也是为什么他花费大量的时间与老一代的硅谷企业家们进行交流的原因,这些人包括罗伯特·诺伊斯(Robert Noyce,集成电路发明者之一,仙童半导体公司和英特尔创始人之一)、安迪·格鲁夫(Andy Grove,英特尔创始人之一)和里吉斯·麦肯纳(Regis McKenna,苹果最早的营销大师)。

2003年一个晴朗的周六早晨,我坐在乔布斯家客厅的沙发上,访问坐在我身边的乔布斯。我当时问他,为什么会花这么多时间了解硅谷的历史。站在巨人的肩膀上不行吗?为什么还要借鉴他们的智慧?

乔布斯答道,“这个问题可以用叔本华关于魔术师的描述来回答。”我一时间有些茫然,乔布斯让我稍候。他特地跑上楼,拿下来一本书,高声朗读了这一段:一个见证过两三代人成长的人,就像是一个坐在观众席看着魔术师连续两三次表演同一个魔术一样。看到后面就能看清楚里面的门道了。

乔布斯认为,历史给了他看穿魔术的机会,让他学会如何应对各种问题。

11年后,也就是2014年,我拜访了罗伯特·泰勒(Robert W.Taylor)。1996年,泰勒说服国防部建立阿帕网(ARPANET),阿帕网最终成为了互联网的起源。之后,他接手了大名鼎鼎的施乐计算机实验室,该实验室研发了世界上第一台现代个人电脑。泰勒的收山之作是带领美国数字设备公司的一支团队——这支团队于3年后创立了谷歌公司。

采访泰勒就像是驾驶着硅谷的时空机。沿路,你会看到沙丘路(Sand Hill Road)上的创投公司,经过280号高速公路,你会看到一条曲折的双行道。这条路周末几乎不通车,因为很多自行车骑行者会在这里骑着昂贵的自行车上坡下坡,锻炼心肺功能。一个急转弯后,你仿佛进入了另一个世界:人们电话不停;早晨,星巴克餐厅里企业家们喝着咖啡时,协商着大桩生意;GPS则徒劳地尝试着定位。

当我到达泰勒位于硅谷山顶的家时,他告诉我不久前一个和乔布斯怀着同样好奇的年轻人拜访过他——这个年轻人就是马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)和他带领的脸谱网(Facebook)团队。

“扎克伯格肯定听说了我的事迹,他想看看我是怎样的人吧。”泰勒用他那德克萨斯的语调说着。

毕竟,投资未来,必须先理解过去。

作为一个专门研究硅谷的历史学家,我并不意外乔布斯和扎克伯格都能意识到:硅谷的历史对于硅谷的现在和未来有重要意义,了解历史能推动创新。我也和其他公司的创始人聊过,他们对于硅谷的历史也同样好奇。他们的问题通常归结为这两个:第一,一开始为什么是硅谷冒出来?第二,为什么硅谷能一直保持世界科技经济中心的地位?

研究了硅谷这么久,我有把握回答这两个问题。

首先,我需要对一些术语进行定义。硅谷指的是旧金山半岛、夹在海湾东部到海岸山脉西部的狭长地带(从地理意义上来说,硅谷确实是个谷——海湾遥远的侧边上有山)。硅谷从传统上是由圣克拉拉县(Santa Clara County)和圣马特奥县(San Mateo County)南端组成。在过去几年,阿拉梅达县(Alameda County)和旧金山市(San Francisco)的部分地区也被认为是硅谷的地盘,或者说是“大硅谷”的地盘。

“硅谷”这个名字从1971年开始火,由当时一位酗酒成性、文笔动人的八卦记者丹·赫夫勒(Don Hoefler)提出。赫夫勒当时写了一系列电子新闻。在此之前,硅谷的名字是“愉悦谷”,以杏、梅子、樱桃和杏园著称。

西方著名作家华莱士·斯特格纳(Wallace Stegnev)赞道,“那里原来是乡间农场,三代人生活在这篇宁静、美丽、富饶的土地上。虽然面积不大,但物产丰富。”如果想知道硅谷当年是怎样的,可以看1948年的宣传片《愉悦谷》的前几分钟。

我认为,三大因素成就了今天的硅谷:科技、文化和金融。

科技

就科技而言,硅谷的成功部分得益于运气。1955年,晶体管的发明者之一威廉·肖克利迁居回到了儿时呆过的帕洛阿尔托(Palo Alto)。肖克利是位杰出的物理学家,1956年因晶体管获得了诺贝尔物理学奖。同时,他还是出色的教师、可怕的企业家和老板。由于肖克利本人是杰出的科学家和发明家,他招募到了一批最优秀的青年才俊——肖克利把他们称为“热血”。这些人放弃了在波士顿东部沿海密布的研究密集性的公司和实验室,甚至放弃了贝尔实验室工作的机会,来到了3000英里以外的乡下。由于肖克利是出色的教师,这些从未接触过晶体管的年轻人在他的教导下,不仅很快理解了这些微型设备的结构、原理,还在半导体领域进行创新。

由于肖克利是个可怕的老板——那种张贴工资表,强制要求员工接受测谎仪的老板,很多慕名而来的年轻学者迫不及待离开,其中的一些人选择了创业。8名从肖克利公司叛离的员工于1957年成立了仙童半导体公司(Fairchild Semiconductor),这是硅谷第一个现代创业公司。1960年代后期,仙童公司四分五裂,员工们陆陆续续创立了十几家公司(其中包括芯片巨头英特尔,美国半导体,超微半导体公司等)。这些公司被统一称为仙童后裔。

肖克利教他的员工们创建晶体管。正是这小小的晶体管,对于硅谷的过去和未来同样重要。现代技术革命和硅谷的辉煌都起源于它。

如果把硅谷比作珍珠的话,晶体管就是形成珍珠的核心——那一粒沙。当人们把晶体管和电阻、电容等电子元件组合起来,封装在硅片上形成电路时,沙粒外的一层珍珠质就形成了。这种基于硅片的集成电路被称为芯片。后来人们创建了可编程的芯片——微处理器。第一个便携式计算机就是由这些微处理器构建而成。之后,有人设想了把微处理器和屏幕之类的元件结合起来,于是形成了计算机。人们为这些计算机编写程序,设定操作系统和软件。这种计算机发展到一定地步后,人们开始把各个计算机联系起来,这就形成了网络。然后,人们意识到,应该把计算机虚拟化,把存储的内容放在网络的“云端”,便于搜索不同计算机中存储的信息。再之后,人们缩小计算机的体积——仅仅保留了屏幕、键盘等关键元件,于是平板电脑和智能手机就诞生了。现在,人们开始为这类移动设备编写各种应用。

这就是电子产业的发展轨迹。这些技术的发展完全符合摩尔定律。

形成珍珠每一层的技术能促进下一层的形成,推动相关行业的发展。举例来说,人们总会认为苹果公司独特、自成一格。但苹果早期的关键员工都曾供职于英特尔、雅达利以及惠普等大公司。苹果的风投者们也都曾投资过仙童、英特尔,或在这些公司工作过。麦金塔电脑(Macintosh,苹果个人电脑)用户友好的设计、图形用户界面、重叠窗口以及鼠标的灵感都来自于1979年乔布斯和员工们对施乐实验室的一次参观。换句话说,苹果是硅谷环境和技术的产物,并没有多少特殊之处。

仙童八叛徒:高登·摩尔(Gordon Moore),谢尔顿·罗伯茨(Sheldon Roberts),尤金·克莱尔(Eugene Kleiner),罗伯特·诺伊斯(Robert Noyce),维克多·格里尼克(Victor Grinich),朱利亚斯·布兰克(Julius Blank),金·赫尔尼(Jean Hoerni)和杰·拉斯特(Jay Last).图片来源:Wayne Miller/ Magnum Photos

文化

硅谷辉煌的第二大支柱是文化。当1955年,肖克利带着晶体管和招募的青年才俊来到这里时,硅谷还是以农业为主,不过当地产业集中在高科技。当地最大的雇主是国防承包公司洛克希德马丁公司(Lockheed,世界军用飞机市场的领军企业);IBM筹划在当地建一个小型的研究中心;惠普是为数不多的50年代前成立的土著,当时已存在了10多年。

同时,斯坦福也计划在当地建立物理和工程研究中心。由于当时东海岸经济较发达,企业较多,工作岗位也较多,斯坦福大学的弗雷德里克·特曼教授(Frederick Terman)非常担心人才大量流失到东部。因此他和当时的校长华莱士·斯特林(J.E.Wallace Sterling)联手,成立了“技术学者社群“。这个社群把学院和工业动态联系了起来。这意味着,当半导体-芯片公司开始诞生时,斯坦福的毕业生们就已经具备了需要的技能。

当硅谷人口急剧增长时,这种人才集聚的趋势愈发明显。1950年到1970年间,圣克拉拉(硅谷所在地)的人口翻了三倍,从30万居民增加到超过100万。这就相当于连续20年,每15分钟就有一个人搬进硅谷。这些新来的居民比原著居民更年轻,受教育程度更高。最终,硅谷的主要居民由渐渐老去的有高中文凭的农民变成了一帮20多岁的博士。

新人涌入一片农业区,这意味着可能创造适合新公司发展的商业环境,而不是把新行业套入到原有的企业文化中。然后硅谷实现了一种自我循环,专门针对电子行业的律师事务所、招聘、原型设计、股权计划、分区法,以及专门针对行业的社区学院课题陆续建立,这构成了一种以支持科技为基础的商业结构。

历史学家理查德·怀特(Richard White)说过,美国西部的现代化是与生俱来的,发生于这些新来人口搬进来之前,人们只是追随着国内和国际市场才搬到这里。硅谷自诞生就是后现代的,这不仅取决于它的地理位置,也取决于这里的人们能够接受并积极开展新的商业结构和方式。这种商业结构完全不同于东海岸200多年的商业传统。

从一开始,硅谷的企业家们就与东海岸的同仁们持有不同的态度。西部企业家把自己看成是牛仔和开拓者,开创一个新领域。这些人胆大心细,不惧失败,并善于从失败中吸取经验。在1970年代,随着反主流文化的流行,硅谷的企业以穿着随便、闲散的企业文化闻名。他们把优秀的产品,包括电动游戏和个人电脑等带给了我们这些“其他人”。

图为苹果联合创始人史蒂夫·沃兹(Steve Wozniak)和乔布斯。图片来源:计算机历史博物馆

金钱

当技术的种子埋进肥沃的文化土壤,金钱的雨水迅速催生了硅谷。当然,时机也很重要。联邦政府为硅谷注入了资金,硅谷的腾飞由此开始。当时,国防部购买了所有硅谷出产的最早期微芯片;惠普和Lockheed公司把产品卖给军方;冷战后,国防部恨不得把所有资金投入到先进的电子设备和系统的研发上,大量资金流入斯坦福,而硅谷也直接受益。可以说,政府才是硅谷的第一个投资者。

1970年代,第一波风投公司入驻硅谷。红杉资本和KPCB公司(Kleiner Perkins Caufield and Byers)都是由仙童后裔在1972年成立的。这两大投资巨头先后投资过亚马逊、苹果、思科、Dropbox、美国仪电公司、脸谱网、谷歌、Instagram、财捷和领英等著名公司。

一代人成功了,转而为下一代企业提供经济支持和管理经验,这是硅谷持续成功最重要、最低调的秘密。罗伯特·诺伊斯把硅谷这种模式形容为“如果我从溪流中钓走了鱼,那么我有义务回馈这条溪流,确保溪流中有足够的鱼”。其实这就是硅谷的“回馈文化”。而乔布斯在2005年斯坦福毕业演讲中,将这种模式比喻成跨时代的接力赛,前一位选手跑完后,要把赛棒交给下一位。

以上三个因素造就了硅谷的崛起。那为什么硅谷能一直保持领先地位?

现代硅谷于1950年代出生,如今已近7旬高寿。硅谷观察者时常预测硅谷会和底特律一样消亡。第一次是1970年代的石油危机和能源危机,差点导致生产微芯片的工厂倒闭;第二次是在1980年代,硅谷与日本同行的竞争接近白炽化。随后互联网泡沫的破灭,其他强大的高新科技兴起,移动技术和互联网让人可以在任何地方工作——这些都敲响了硅谷消亡的钟声。

硅谷经济因周期性而臭名昭著,但它在潮起潮落的经济大潮里幸存了下来。2015年,硅谷有更多专利,更多公开上市的公司,以及更多的风投公司和天使投资。硅谷联合创投的一份近期报告指出,“我们的就业率连续四年都有所上升,是全美收入最高的地区。同时我们占了全美高成长、高收入的最大份额。”全世界的创业者涌入到硅谷。很多不是在硅谷成立的公司都搬迁到了硅谷,脸谱网是最好的例子。

为什么?硅谷持续繁荣的基础是什么?很多1950年代促使硅谷崛起的因素今天仍在起作用,保障了硅谷经济强大的适应力。

科技

硅谷的核心仍然是晶体管,科技和基建都以支持半导体相关产业为目的。记得我前面提到的珍珠的比喻吗?很多不直接与半导体相关的产业也在兴起——例如生物科技产业。这些产业也利用了已有的基建和支持结构。

金钱

风投公司仍然是硅谷新成立公司的主要资金来源。2014年,硅谷总共收到了145亿美金的风投,占到全国风投的43%。一半以上的硅谷风投公司专注软件投资。而软件产业的蓬勃发展也促进了大批科技公司搬到旧金山。值得一提的是,硅谷一半的风投资金都流入到了旧金山。生产微芯片、计算机或其他专业设备,需要大量的人力、巨大的生产机器,并需要多种专业化学药剂生产设备和处理设备——这意味着,占地很大。而生产软件只需要一台电脑和云端服务器空间。因此,软件公司更容易在旧金山这样的地方立足,而年轻的科技工作者也想住在这里。

文化

硅谷对受过高等教育的年轻人仍然有着致命的吸引力。21世纪前,大量其他地区的居民涌入硅谷;21世纪,全世界的移民涌入硅谷。移民对硅谷的重要性怎么夸大都不为过。如今硅谷37%的人口都不是在美国出生——这些人里,超过60%生于亚洲,20%生于墨西哥。硅谷一半的家庭的日常用语不是英语。本科毕业的、从事科学和工程的硅谷工作人员有65%来自其他国家。也就是说,在硅谷科技与工程产业中,三个读过大学的人里,有两个出生在外国。(将近一半的、拥有大学学位的硅谷工作人员是外国人。)

从另一个角度看:1995年到2005年间,一半以上的硅谷创业公司有一位及以上的创始人是外国人。这些企业,包括谷歌和易趣网站,为美国创造了大量的就业机会和数以亿计的财富。

无论是现在还是以前,硅谷都是由移民建立并维持的。

斯坦福大学一直是硅谷的核心。据估计,斯坦福校友创立的公司每年盈利达到2.7万亿美金,1930年后共创造540万个工作机会。这些公司中有一些与科技无关,例如耐克、Gap和乔氏超市。就算只看硅谷里斯坦福校友创立的公司,也非常惊人:思科、惠普、谷歌、Instagram、艾迪欧、MIPS、Netscape、NVIDIA、Silicon Graphics,Snapchat,Sun, Varian,VMware和雅虎公司等。有些评论家抱怨说,斯坦福太鼓励学生成为企业家。尽管我不赞同这种观点,但我觉得2012年的一篇文章的总结非常精辟:想赚钱就去斯坦福。

图为硅谷的前身愉悦谷

改变

以上几点是硅谷的传统优势,变化对硅谷的发展也至关重要。几十年来,硅谷一直在不断地自我更新,紧跟甚至引领潮流。从硅谷主攻技术的时间表就能看出这一点:

1940年代:仪器

1950-60年代:微芯片

1970年代:生物技术,基于芯片的消费性电子产品(电动游戏,个人电脑等)

1980年代:软件、网络

1990年代:网页、搜索引擎

2000年代:云、移动设备,社交网络

硅谷意味着风险,意味着大卫对战歌利亚(意味着奇迹般的胜利)。硅谷的人都有这样一个信念:失败是宝贵的经验。过去几年里,就像淘金热和西部拓荒一样,硅谷又出现了一股新的思潮:打乱(Disruption)。

“打乱”这个概念最初是基于约瑟夫·熊彼特(Joseph Schumpeter)1942年提出的一个理论:一个小公司通常可以借由新技术打乱和改变现有市场格局。所以,Uber打乱了出租车产业,Airbnb打乱了酒店行业。打乱的本质是打破现有格局,让世界变得更美好。冒险、反体制、机会和风险,其实都是打乱的不同表现形式。

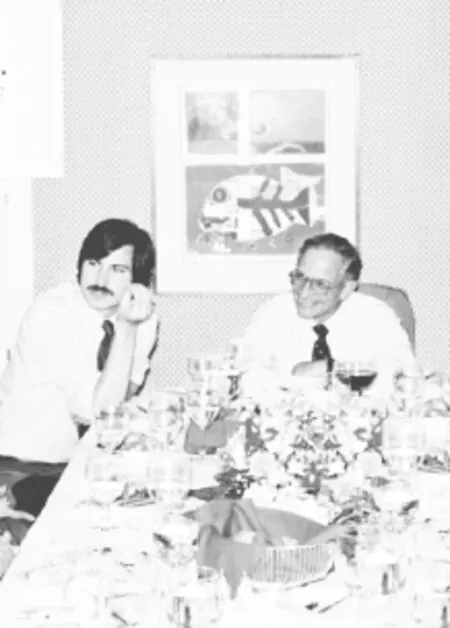

图为1970年高登·摩尔和罗伯特·诺伊斯在英特尔公司工作的场景。图片来源:英特尔公司

文化迁移反映了移民在硅谷发展中的重要作用。很多受过高等教育的职场人士从那些文化与西方文化有着天壤之别的国家搬到硅谷,他们甚至都不曾到西方国家旅行过。这些人从东方或北方而来。我很好奇,在这种文化迁移的冲击下,西方思潮能挺立多久?或许,这道思潮防线已在悄然崩塌?

过去十年,硅谷的文化发生了新的变化。比如说,当年反体制的小公司已经成长成制度建立者,苹果解决了一桩反垄断诉讼。总有新闻报道,脸谱网、谷歌等硅谷巨头公司侵害公众隐私权,收集个人信息,一些信息甚至被递交至美国国家安全局。如果硅谷的公司开始成为行业垄断者,硅谷又会怎么样呢?

未来会怎样?

在这篇文章里,我把硅谷看成了一个地理概念。很多人问我,在移动技术不断发展,网络拉近距离的今天,人们可以选择远程办公,或者SOHO在家,地域的影响还会那么大吗?换句话说,地域这个概念是不是过时了?

我一直相信,在科技创新上,地域一直都很重要。距离很重要。创意往往是不期而至的。如果不在同一个地域,灵感来袭时,你不可能立即召集同事开个半小时电话会议。重要的工作也可以远程完成,但能够带来真正突破的对话往往偶然发生。人们在大厅、咖啡店、教堂、健身房等地方碰到,无意间的聊天偶尔能引发创意。

正因为地域在未来仍有重要意义,硅谷最大的威胁将来自其他地域和国家。硅谷的创新经济依靠的是不断吸引全球各地的人才。一旦硅谷的吸引力下降——比如公立学校的质量下降,孩子们的教育受影响;或是房价太高,一半以上的硅谷的职工买不起中等价位的一手房;或是移民政策过于严苛——硅谷的地位、乃至美国的经济都会受到冲击。还有一点值得担忧的是,硅谷的收入差距日益增大:最高收入与最低收入差距大,底层和中层技工的收入未见增长,同等教育程度的男性比女性收入高,并且收入最低的阶层比收入最高的阶层收入少70%。尽管硅谷自称是平等之地,但很明显,这里人的收入并不平等。

另一个威胁是联邦政府对基础科研的投入不断减少。风险投资对于公司研发产品非常重要,但政府的投资占基础科研基金的大头。硅谷的发展很大程度上依赖于基础科研。最近发表的一份关于美国研发的报告标题为“没有基础科研,就没有苹果”,我大爱这个标题。如今,在经济合作与发展组织中,美国的研发投入排第10位。排名按照研发投入占GDP的比例——美国的研发投入比大概在2-3%,比10年前降低了13%。中国的研发投入,无论是绝对值还是占GDP的比例,预计在10年之内将超过美国。

全球各地都想复制硅谷奇迹,至今无人成功。

这是因为没有地方——即便是现在的硅谷——也无法复制当时硅谷学术研究、科技、反主流文化思潮,以及加州淘金热的风气(人们大胆冒险,无惧失败)的奇妙混合。此外,随着时间的流逝,只有硅谷里有很多想回馈硅谷的企业家、想掘金的创业者,这种文化才能自我延续。

复制硅谷奇迹可能注定要失败,但这并不一定是坏消息。高科技经济并不是零和博弈,各方都可能成功。21世纪全球科技经济的馅饼足够巨大,足够复杂,接下来几十年里,多个地区都能分到这杯羹——如果硅谷能够严肃对待存在的威胁,它肯定也能分一杯羹。

[资料来源:https://medium.com][责任编辑:粒灰]

本文作者:Leslie Berlin,斯坦福大学硅谷档案室的历史学家,著有《微芯片幕后人:罗伯特·诺伊斯与硅谷的创建》(The Man Behind the Microchip:Robert Noyce and the Invention of Silicon Vally)一书。