追寻散落在宁夏的丝路文化瑰宝

2015-11-05薛正昌

薛正昌

丝绸之路上诞生的石窟

丝绸之路东段宁夏境内有两处石窟,其艺术价值与文化内涵皆十分丰富,是丝绸之路石窟宗教文化的重要遗存。其一是固原须弥山石窟,其二是中宁石空寺石窟。

须弥山石窟为全国十大石窟之一,坐落在固原市原州区西北,六盘山的余脉丹霞地貌为石窟的开凿提供了天然石材。出固原古城沿清水河谷北上,行50余公里即抵达须弥山石窟,其身旁就是著名的石门关(古称石门水),这里是丝绸之路必经之地。

须弥山石窟初创于十六国时期的后秦和北魏,兴盛于北周和唐代,至今已延续了1500多年。须弥,原本是佛教的专用术语,认为是宝山的意思。佛教典籍中所说的须弥山高大无比,是神仙居住的地方。如此神圣的称谓落在须弥山石窟,自然增加了须弥山的神秘感和浓郁的宗教色彩。北魏和北周时期,是须弥山石窟的重要开凿期;唐代,是须弥山石窟开凿的后期,也是开凿规模最大的时期。唐代末年,须弥山之称谓已约定俗成。明代《万历固原州志》在记《重修圆光寺大佛楼记》碑文里,已直呼“须弥山”之名了。

须弥山石窟是我国开凿最早的石窟之一,至今保存有历代石窟130余个。北魏以前开凿的石窟,集中分布在子孙宫区。这一时期的佛造像面目清瘦,身材修长,着褒衣博带式袈裟,裙带覆盖于龛下;双肩稍窄,透视出秀骨清像之美。菩萨也是面目清瘦,身着对襟大袖襦,以宽袍大袖的汉族服装取代了圆领窄袖的胡服。这是北魏孝文帝太和改制在佛教文化方面的影响和反映,也是南朝汉式“秀骨清像”艺术风格流传到北朝之后在须弥山石窟造像过程中的反映。

北周时期,须弥山石窟开凿主要分布在圆光寺、相国寺区域,开凿数量多,造像精美,在整个须弥山石窟造像中占有重要地位。北周的石窟样式,除了窟形与佛龛造像的变化外,石窟的装饰有了新的发展,即洞窟的装饰已按照殿堂庙宇中佛帐的形式雕刻佛龛,富丽华美。这些雕有幔帐式的佛龛,有龛边龙嘴衔流苏的画面等;壁画多为伎乐飞天、伎乐人等,他们有的吹着横笛,有的弹着琵琶,有的击羯鼓,有的奏箜篌。窟顶围绕塔柱还有翱翔的飞天。佛像底座上的莲瓣,叶宽瓣厚,古朴典雅。这种装饰性的图案和内容丰富的壁画,为观赏者提供了一个全方位的艺术视角和审美空间。

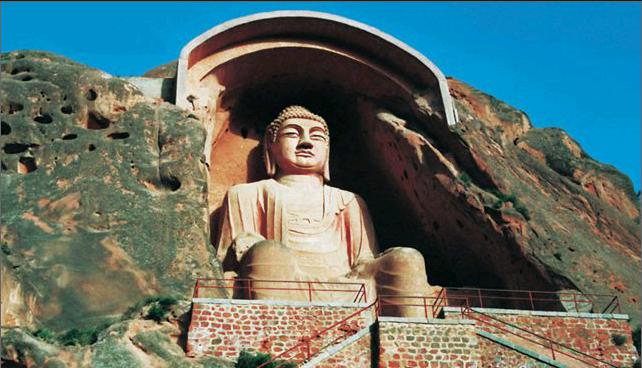

须弥山石窟唐代造像中最具代表性的是一尊高达20.6米的露天弥勒佛坐像,为武则天时期所开凿。佛像占整座山头的上半部分,光一只耳朵就有两人高,一只眼睛足有一人长,头部螺髻,双耳垂肩,浓眉大眼,嘴角含笑,神态端庄而慈祥。大佛造型比大同云冈第19窟大坐佛还高7米多,比洛阳龙门奉先寺卢舍那大佛也高,因而是全国大型石窟造像之一。如此高大的坐佛,其雕刻刀法却十分精美,有着女性的温柔特征,这自然与武则天有关,体现的是当时造像艺术的审美时尚。唐代禅宗理论的兴起,将人性与佛性融为一体,表现在佛教造像方面,即呈现出体态健康丰满、鼻低脸圆耳大、表情温和的特点。

明代是须弥山石窟夕阳返照时期。明英宗赐名“圆光寺”,对须弥山大兴土木,整饬修缮。明代须弥山的再度兴盛,已不是前代大规模地开窟造像,而表现为寺院文化的兴盛。

须弥山石窟藏传佛教造像的出现,是石窟佛造像的新变化。蒙元时期,成吉思汗、忽必烈、安西王忙哥剌等人对须弥山石窟佛教艺术产生过直接影响。忽必烈与八思巴在六盘山的会面,对藏传佛教文化在固原的传播起到了直接的推动作用。1247年,藏传佛教萨迦派的首领萨迦班智达(1182~1251)在凉州与阔端会面并达成相关协议,是一种划时代的举措,为此后忽必烈与萨迦班智达在六盘山的会面奠定了基础,尤其是忽必烈与夫人察必接受八思巴“灌顶”的宗教仪式,对六盘山地区的藏传佛教文化影响深远。

元朝建国后,忽必烈封皇子忙哥剌为安西王。忽必烈实行帝师制所推行的藏传佛教文化政策,再加上忙哥剌的特殊身份,六盘山下的安西王府就成了藏传佛教的要地。元朝虽然不足百年,安西王府虽然中途因政治变故而衰落,但当时藏传佛教的宗教影响是巨大而深远的。缘此,须弥山石窟出现藏传佛教造像的文化遗存,是在情理之中的事。考察须弥山石窟,可以发现第46窟、第48窟藏传佛教彩绘造像有明显变化。第48窟彩绘造像,明显是受藏传佛教造像风格的直接影响而生成的。第46窟石造像,是在原北周造像基础上改造的佛造像,完全是藏传佛教的造像样式:造像均为坐式,有头光;高髻广额,袒露右肩,耳垂于肩,目光下视,肩宽腰细,左衽红色迦裟,两手当胸前做佛印状,结跏趺端坐于须弥座上,腰肢苗条,藏传佛教造像特点十分清晰。

须弥山石窟佛教艺术东传日本与草原丝绸之路有缘,二者的结合将绿洲丝绸之路与草原丝绸之路有机地连接起来,共同完成了历史上佛教文化东传的使命。

草原丝绸之路源起的时间应该在春秋战国以前。中国北部广阔的草原地带,自古就是游牧民族栖息的地方,马文化为草原丝绸之路的开辟提供了物质保证。通常意义上,草原丝绸之路是指东起大兴安岭,西至黑海的欧亚大陆上的草原通道。向西与新疆相连,往东可达辽东(辽宁辽阳),经朝鲜而至日本。这是一条连接西亚、中亚与东北亚的国际通道。朝鲜和日本发现的公元4世纪以来的西方金银器和玻璃器,有一部分可能就是这条横贯中国北方的草原丝绸之路输入的。须弥山石窟佛教文化东传日本,这条通道就是载体。近30年间不断出土的大量西方文化遗存,诸如东罗马金币、波斯萨珊王朝银币等,都在不断证实着丝绸之路曾经辉煌的历史和中西文化的繁荣,也在不断印证着须弥山石窟佛教文化东传朝鲜半岛与日本的特殊经历。

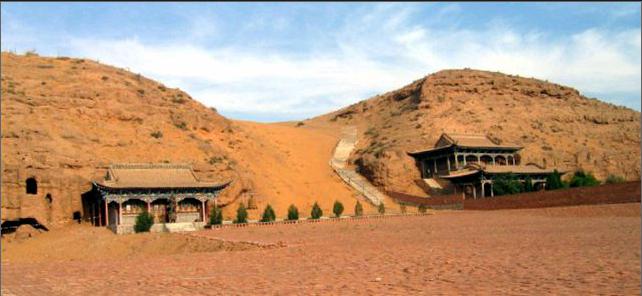

石空寺是宁夏境内的又一处石窟,它坐落在中宁县余丁乡境内的石空寺山(又名双龙山)上。石空寺山,或许是因石空寺而得名的。石空寺有东、西两院,石窟造像在东院,西院实际上是礼佛的地方。

石空寺的开凿,同样是丝绸之路的产物。石空寺坐北向南,距滔滔黄河仅数里之遥,古人在这里选址开窟造像,充分体现了丝绸之路在贺兰山以南、腾格里沙漠边缘穿越的走向。登上石空寺楼阁高处,但见黄河如带,穿银川平原而过,山水与田畴阡陌相连,地理位置和自然条件都有利于开窟造像。与宁夏南部须弥山石窟造像相比,这里的地质属砂砾状沙崖,洞窟的前半部用砖砌,以固其根基。造像只能是石胎泥塑,或浮雕粘贴,洞窟由于沙漠掩埋反而保存完好。

石空寺依山而建,其石窟开凿形式与甘肃敦煌莫高窟类似。石窟开凿时间很早,如果我们把它的开凿与丝绸之路联系起来看,自然是唐代以前开凿的。最晚,也是在唐代中期以前。因为“安史之乱”后,吐蕃民族进入并占据宁夏大部分地区,汉唐以来的丝绸之路被阻塞而停滞。现在看到的原遗址的地砖,是重新清理后的石空寺原大殿地砖,仍完整无损。35厘米见方的大青砖,考古专家认定其为唐代的建筑遗物。这里保存较多的是元代、明代的遗物,主要是佛造像和彩塑(绘)。明代的中卫,虽然是防御蒙元南下的主要通道之一,但明代外来文化较丰富,极大地带动和丰富着地域文化。

20世纪80年代初,清理石窟洞窟时出土了一批佛造像,近百尊或泥塑、或刻凿的造像保存完好,造像大小不一,高者1米余,低者一般70~80厘米。从造像内容看,各宗教人物佛造像相对齐全,有道教造像、佛教造像,还有藏传佛教造像(红教、黄教)以及各种造型的世俗弟子造像。从这数十尊佛造像的人物造型和服饰看,不仅有中国的佛教、道教僧徒造像,也有藏传佛教的造像,有中亚人造像,更有非洲人造像。从人物面部颜色的深浅程度看,即使同为非洲人,还可看出有东非人和西非人之别。中亚阿拉伯人造像也很特殊,长长的头巾与浓浓的胡须反映了他们的人物特点。

从佛造像神态看,无论是中国佛、道僧人,还是中亚、非洲的宗教人物造像,其神态都活灵活现,十分传神,小沙弥的造像更是十分亲近。世俗人的神情面貌暗合于造像,唐代的审美时尚和世俗化在佛造像身上体现得非常明显。这数十尊佛造像,各有各的相貌和神情,造像神态逼真,服饰色泽艳丽。他们的服饰除了体现其本宗教的穿着外,非洲和中亚人的造像大多也穿中国的服饰,与中国佛造像的穿着大致相同:很有质感的长袍,红颜色,镶着蓝边。仙鹤原本是道教的象征,但出土的造像中有一尊佛却骑着仙鹤,这在传统宗教造像中也是十分罕见的现象。

交通与道路的兴废,对于一处文化景观的繁荣与衰落至关重要。元代以后,尤其是明代,丝绸之路逐渐淡出,再加上腾格里沙漠的长期吞噬,石空寺石窟逐渐被漫漫黄沙所覆盖。1920年的海原大地震,最后遮盖了它的容颜。这种现象如同宁夏须弥山石窟、重庆大足石刻的发现过程一样,直到20世纪80年代初,被黄沙掩埋的中宁石空寺经过长达三年的清理,洞窟和洞窟内的彩绘造像终于重见天日。

石空寺石窟出土的各种宗教人物的造像,尤其是唐代以后的石空寺,在反映丝绸之路畅通的同时,宗教意义上的多元接纳与吸收,同样反映了文化意义上的多元融会。这种非常直观的、已经世俗化的各类宗教人物造像,在全国恐怕都是少见的。这种宗教文化现象的历史折射说明,唐代及元、明时期,包括清代早期,中宁一带宗教文化非常兴盛,而且多种宗教文化并存。洞窟里的各类造像中有戴着道冠站立的道人,有披着袈裟盘腿而坐的佛祖,有头戴松赞干布式尖顶帽子的藏传佛教人物,世俗化的各类人物造型,神态百出,栩栩如生。通过人物面相和服饰再现了不同宗教文化在这里融会的历史经历。另外,汉唐以来,丝绸之路文化繁荣的历史,在这里同样得到了印证。在众多的佛造像里,有棕色或黑色皮肤的非洲人,有包着头巾的中亚阿拉伯人。这些各类宗教人物造像在中宁石空寺的出土,同样再现的是古代丝绸之路文化在宁夏的繁荣。

粟特人与丝路文化

隋唐时期的粟特人,是一个特殊的群体。丝绸之路,给粟特人开了一扇天窗。

汉武帝时期,派遣张骞前往西域、中亚,“凿空”之举打通了东西方文化交流的丝绸之路。实际上,早在张骞“凿空”之前,中国的丝绸早已传到了中亚和欧洲。只是经过两汉的推动,丝绸之路已发展成为文化交流和中西方贸易的大通道,为魏晋南北朝丝绸之路的繁荣奠定了坚实的基础。这一时期,北方虽然处在民族融合与纷争的时期,但丝绸之路并没有因此而冷落,反而为隋朝建立后丝路文化的进一步发展提供了空前的大舞台。中亚粟特人的东来,就是丝绸之路文化繁荣的历史见证。这个历史背景揭示了丝绸之路的包容、融合、和谐与厚重。

昭武九姓人的家园在中亚,位于中亚阿姆河与锡尔河流域,就是现在的乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦境内。这里分布着大大小小的绿洲,绿洲上生活着康、安、米、曹、何、史、石等国的众多民族,中国的典籍里称其为“昭武九姓”。 昭武九姓人是宗教信仰多元、文化素质较高的民族。史国史姓粟特人,作为丝绸之路上东来的人群,在历史上很有影响,是一个很会经商的民族。《旧唐书·西域传》里记载,粟特人“善商贾,争分铢之利”。从地理意义上看,两河流域正当丝绸之路亚欧大陆的枢纽,地理优势极为明显,东可向中国,南可至印度,西可至波斯、拜占庭,东北可达蒙古,这个特殊的空间,为粟特人创造了凭借丝绸之路获取丰厚利润的渠道,有史料称这里为丝绸之路黄金贸易最大的中转站。用现在人的眼光审视,粟特人实际上是穿越古代欧亚内陆及周边国家,往返于丝绸之路的国际商人。

在这样一个背景下,经过两汉、魏晋南北朝的发展,精明而逐利的粟特人已不想坐地为贾,而是要走出两河流域,沿丝绸之路东进,以获取更多的利益。粟特商人沿丝绸之路不断进入中国,进入丝绸之路必经之重镇——固原。

固原是汉唐关中北出西进的重镇,为丝绸之路东段北道必经之地。特殊的地理环境和适宜的丝路驿站,吸引了东进长安的粟特商人。他们看重了固原,驻足于固原,或者为官隋唐,或因巨商成为贤达,都曾与固原结缘。1000多年后,由于地下考古发掘获取大量中西文化信息,人们终于知道了这段厚重的充满中西文化魅力的历史时空。

20世纪80年代初,考古工作者在固原城南陆续发掘了系列墓葬群,后人称其为北朝和隋唐墓地。1982~1987年,考古工作者先后在固原县南郊乡相继发掘隋唐时期墓葬九座,其中六座为中亚史姓家族墓,他们分别是隋朝正仪大夫、右将军、骠骑将军史射勿之墓,唐朝请大夫、平凉都督、骠骑将军史索严之墓,唐左亲卫史道洛之墓,唐司驭寺右十七监史铁棒之墓,唐游击将军、虢州刺史、直中书省史诃耽之墓,唐给事郎兰池正监史道徳之墓,这六座墓葬分别属于一个大家族中的两个家族。墓葬中出土的保存完好的墓志铭,记载了史姓家族的经历。其以墓葬群的形式出现,在全国考古发掘中实属罕见,它见证了丝绸之路在固原的繁荣和固原在当时的重要地位和影响力。

唐代,是一个开放的时代。丝绸之路是一个标志,中西文化往来融合呈空前之势。当时,活跃于中亚地区两河流域的粟特人,沿丝绸之路商贸通道东来徙居固原,并非仅仅是商人,他们同时还扮演着传播中西文化的角色。自北朝以来,他们就通过丝绸之路往来于中亚和中国之间。史姓家族主要成员早在北魏时已迁居固原,北周时已步入仕途,以族居的形式落籍固原。善于经商的粟特人,即使进入仕途,也不会放弃经商。他们不仅在中国做官并经商,而且将中国传统文化融为一体,以籍贯为固原人的身份自居。据墓志得知,史射勿自称这个家族就是平凉平高县人,即今固原人,他曾是北周隋朝的武将;史诃耽从隋朝开皇年间即入仕中原王朝,供职京师长安,在中书省任翻译。尤其是其妻康氏死后,续娶汉族张氏女为妻。他们从籍贯、民族成分和出仕等多个方面完全融入中国,体现的是中国传统文化的意义。墓地出土的石床与石门等高规格的丧葬遗物,同样见证了史姓家族的贵族阶层和官僚身份。

出土的文物,有墓志、金戒指、萨珊银币、铜镜、镏金桃花形花饰、金带扣、玉钗、东罗马金币仿制品、壁画、玻璃碗、蓝色圆宝石印章等大量珍贵文物。壁画艺术价值极高。蓝宝石印章属萨珊王朝时期工艺品,颇具艺术价值。最引文化界、学术界关注的还是罗马金币、萨珊银币、陶俑、玻璃器、镏金铜制装饰等,影响最大的是金币和陶俑。陶俑分为武士俑和镇墓兽两大类,镇墓兽又分为人面与兽面两类造型,神态逼真,生气勃勃,周身施有精美的色彩,包括金箔和银箔,装饰十分华丽。

从墓葬文化的现象看史姓家族,就反映出他们的中国化程度与多元文化的吸纳。它留给我们的是多维视角:墓道的形制,既有天井,也有长斜坡道。每个墓地都有记载和反映墓主人身份的墓志铭。墓志铭由盖与志石两部分构成,志盖造型为盝顶式,盖上面刻有非常精美的篆体文字,反映着那个时代的书法艺术与审美特点。盖外围装饰图案体现了中国传统文化的内容,比如“四神”、朱雀、青龙、天马、十二生肖等,这些文化符号雕刻在墓志铭盖上的不同位置,莲花瓣、卷草纹、忍冬等图案,制作得同样精致。粟特人的名字完全汉化,除姓名外,几乎都有各自的“字号”。从文化体现上,已经无法看出他们的中亚人身份。

史姓家族墓,不仅从墓道与墓志上反映了这个特殊人群的中国化,而且从更深层面上体现着中国传统文化的精粹。史姓家族的中国化籍贯,已完全融注在他们的墓志铭文里。他们的葬俗,同样完全中国化。如果仔细梳理,无论史射勿的墓志,还是史道德的墓志,他们都有其共同特点。一是其先出自“西国”,在隋唐时期的中国皆屡有战功而获取职位很高的武官待遇。史索严墓志还记载,在唐朝统一的过程中,他参加过征讨军阀薛举的战役。当时征讨薛举的主帅,就是后来继承皇位的秦王李世民。从这些意义上讲,史索严还是唐朝的功臣呢。二是他们都有在中国生活四代以上的经历,从曾祖、祖父、父辈,再到墓主人自己。三是他们的墓志铭文里都称自己是原州平高县人。原州,即宁夏固原,平高县,为现在的固原市原州区。墓志铭文里还称:“远祖因宦来徙平高,其子孙家焉,故今为县人也。”渊源与现实都记载得清清楚楚,原州平高县就是他们的籍贯。

隋唐史姓墓葬在固原,是一个特殊的历史经历,蕴藏着一段宏大的文化融合背景。西魏北周以后,固原城南塬大片土地逐渐变成了官吏选取坟茔的风水宝地。出土的墓志铭文里称这里为“原州西南陇山之足的”“ 北达原”。千年前那些生活于固原,经商于中国,为官于朝廷、或为官于固原,埋葬于固原的本土化了的昭武九姓之史姓人,在经历了隋唐时空演进之后,都成了固原人,固原城南塬的厚土成了他们的安息之地;承载丝绸之路穿越的重镇固原,同样成了丝绸之路上东来西往过程中文化传播的桥梁和纽带,东、西方多元文化在这里积淀与传承。从北朝至隋唐的数百年间,丝绸之路留给固原的辉煌,达官显贵选择固原城南为百年后茔地,这个跨越地域、跨越时代的墓葬群,再现的是汉唐时期固原地位的重要性及其在中西文化交流过程中的巨大影响力。

史姓家族墓地的考古发现是一大奇迹。它揭示了一段特殊的历史,它见证了丝绸之路曾经的辉煌。现在,北周、隋唐的历史烟尘早已散去,而固原城南出土的大量丝路文物的面世,如同一幅幅色彩斑斓的世俗风景画,向后世人诉说着那段辉煌的历史。