百万大裁军:邓小平的强军之路

2015-10-28宗文

宗文

与其说是“精兵”,不如说是“精官”

新中国成立后,人民解放军总员额曾计划由550万整编至400万。然而,由于抗美援朝战争的爆发,解放军总员额一度达到611万。后来虽再次整编,但在20世纪60年代,为应付美、苏两个超级大国可能对中国发动的侵略战争,解放军还是逐步扩大军队规模,到70年代,又增加到610万左右,成为世界上最庞大的军队。

1975年,邓小平第二次复出。他在领导军队整顿工作的过程中,清晰地看到了军队的现状:“现在,好多优良传统丢掉了,军队臃肿不堪。军费开支占国家预算的比重增大,把很多钱花费在人员的穿衣吃饭上面。更主要的是,军队膨胀起来,不精干,打起仗来就不行”;军队存在的问题可以概括为“肿、散、骄、奢、惰”五个字,而问题的解决要从“消肿”切入。

进入20世纪80年代,在冷战等国际局势下,中国军队一直处于“盘马弯弓箭不发”的临战准备状态。虽然战争危险依然存在,但和平力量也日益增长。邓小平敏锐地看到了这些变化:“冷静地判断国际形势,多争取一点时间,不打仗还是可能的。在这段时间里,我们应当尽可能地减少军费开支来加强国家建设。”

1981年6月,在中共十一届六中全会上,77岁的邓小平出任中央军委主席,成为人民军队的最高统帅。这年9月,他观看了人民解放军在华北某地举行的军事演习。这是新中国成立以来规模最大、投入兵力最多的一场诸军兵种实兵实弹演习,代表了当时中国军队的最高水平。在5天的演习中,邓小平认真地看、严肃地听,但话语并不多。演习进行到精彩处,他也会鼓掌,却并没有像其他人那样显得兴奋异常。他的整个情绪,始终是平稳和深沉的。

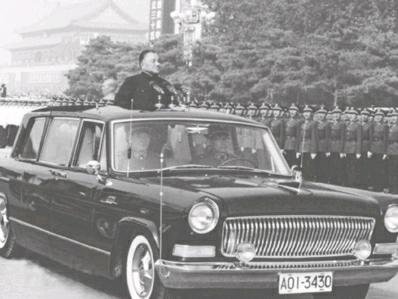

华北军事大演习结束的第二天,9月19日,邓小平检阅完部队后,发表了重要讲话:“必须把我军建设成为一支强大的现代化、正规化的革命军队。我们一定要在国民经济不断发展的基础上,改善武器装备,加速国防现代化。”

实现军队现代化,首先要解决的问题是处理好军队建设与整个国家经济建设的关系。邓小平认为,经济建设是党和国家的中心工作,是军队建设的基础,军队建设必须服从经济建设这个大局。在国家经济困难的条件下,军队只能走精兵之路。通过体制改革,精简编制,实行“消肿”以节省开支用于现代化装备。

那段时间里,邓小平逢会就讲“为什么要消肿”,见到军队领导就谈“消肿”的意义。他忧心忡忡地说:“我们在战火中生活几十年,打仗靠指挥灵便,现在有什么灵便啊?这么臃肿的机构,真正打起仗来,不要说指挥作战,就是疏散也不容易。 ”

邓小平以变革的思维提出强军必先精兵,要按“精兵、合成、高效”的要求走中国特色的精兵强军之路。

然而,要精简已沿袭几十年的中国军队体制,谈何容易。在1975年至1984年的10年间,虽然军队进行过4次精简,整编到400万,但同样的问题多次出现:机关精简一次,膨胀一次,边减边增,互相攀比,人浮于事,陷入“精简——增编——再精简——再增编”的怪圈,甚至出现了增编大于减员的反常现象。对此,邓小平坦率地讲:“解放军有300万足够应付意外事件,多了,实际是增加了吃闲饭的人!”

1984年9月30日下午,在中国人民解放军总参谋部军务部任职的毛凤鸣接到一个电话,让他立即将制定好的裁军方案送到中央军委副主席杨尚昆的办公室。当时通过广泛征求意见,形成了裁军30万、50万、70万的三种方案,方案的编制者大都认为50万的规划最为合适。然而这个方案经由杨尚昆送到邓小平手中得到的回应是:裁军力度仍然太小。

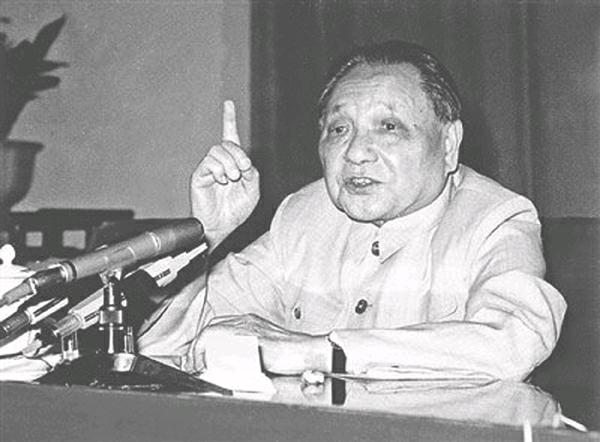

这一年的10月25日,一次具有重大意义的会议在北京京西宾馆举行。这是军委组织的座谈会。出席者包括大军区、军兵种、三总部等部队各大单位的最高军政首长。会议进行到最后一天时,即11月1日,邓小平来到会场,在会上做了近90分钟的讲话。

邓小平环视着在座的将军们,以幽默诙谐的语气说:“从哪里讲起呢?从这次国庆阅兵讲起吧!我不是讲这次阅兵如何,这次阅兵是不错的,国际国内反映都很好。”顿了片刻,他说,“我说有个缺陷,就是80岁的人来检阅部队,本身就是个缺陷……”邓小平的讲话触及了对在座的人来说最敏感的问题,即军队高层领导老化的问题。

会上,邓小平提出了让所有在座者都出乎意料的裁军方案——100万。他陈述了他的理由。首先是机构臃肿,每个军区的领导班子有十几名二十几名之多,邓小平幽默地说“打麻将都得凑好几桌”。当时中国军费很少,只有191亿元,折合60亿美元,约占同年美国军费的2%;还不及苏联的一个零头。但是中国军队员额相当于美军的两倍,和苏军的人数差不多。军费中相当大的一部分被众多兵员的“人头费”占去了。

其次,军队员额不仅多,且结构不合理。尽管有400万人,但连队并不充实,臃肿的是各级机关,甚至还有什么“团职保密员”“营级打字员”等等。据统计,当时世界几个国家军队的官兵比例是:苏联为1∶4.56;美国为1∶6.15;联邦德国为1∶10;而中国为1∶2.45,平均每个军官领导两个半士兵。

邓小平一语道破:现在不是“肿”在作战部队,而是在各级领导机关。因此,与其说是“精兵”,不如说是“精官”;减人要同体制改革结合起来,百万裁军,表面上是减人,实际上是一次大的革命,对人的革命,对体制的革命,靠修修补补、零敲碎打等改良办法根本行不通。他还坦率地说:“这是个得罪人的事情!我来得罪吧!不把这个矛盾留给新的军委主席。”

1985年6月4日,北京人民大会堂,邓小平在中央军委扩大会议上郑重宣布:中国政府决定,人民解放军减少员额100万。

当时,许多中外媒体对此用了一个形象的描述:邓小平轻轻伸出的一根手指头震惊了世界。

裁军100万,在当时意味着在南疆越南军队频频犯界、自卫反击战炮火不断以及北面苏军重兵压境的局势下,中国军队员额要减少25%。在国际裁军争吵多年不见成效,两个超级大国明里裁军,暗里扩充军备的背景下,中国政府主动裁军100万的这一惊人决策,犹如平地惊雷。

一次脱胎换骨的“大手术”

这一惊心动魄的举动,触一发而动全局,错综复杂,极难操作。

时任中国人民解放军总参谋长的杨得志知道,主张精兵是邓小平一贯的思想。他先后多次深入部队调查研究,精心筹划。据刘华清、张震回忆,为了把精简整编方案搞得更科学、合理,他们亲自主持召开了40多次总参党委会、办公会和10多次专题会议。

拟订和论证百万大裁军方案的过程,对杨得志来说,是一个理智战胜感情的过程。从某种角度说,这比起战争年代制订作战方案要难多了。在那些日子里,杨得志不止一次心热眼湿,常常陷入久久的沉思。感情告诉他,这都是多么好的单位,怎么能撤销呢?他真想找出一千条理由,将他们保留下来。但从国家经济建设大局和未来作战需要出发,总得精简,不撤这一些,就得撤另一些。他在军委扩大会上强调说:“对军人来说,这就是命令,是必须执行必须做到的。全军各级领导机关、领导干部,都要解放思想……”

时任解放军副总参谋长的何正文,分管军务和部队编制体制,自始至终组织并参与了军队的精简整编工作。早在酝酿大裁军预案时,邓小平就多次对何正文谈到:“前几次精简整编,只是减了人,但体制变动不大,这好像光拔鸡毛不杀鸡,结果拔得哇哇大叫,精简整编方案的实质却落实不了……”

在全军精简整编、体制改革的“大手术”中,何正文扮演着“主刀大夫”的角色,组织军务部门提出预案,分别征求老帅、各军区、各军兵种、各总部的意见,汇总后上报军委,还要搜集世界各国的资料,再根据上下基本形成的共识,对预案进行十几次、几十次的修改。

那段时间里,身负重任的何正文一手夹着个大皮包,里面装着各种涉及编制、精简、统计、意见等方面的文件和资料,一手拿着把“大斧子”,看准了就是一个字——“砍”!在这一过程中,大凡涉及被撤、并、降、减的单位,由于直接牵扯到各自利益,不可能心悦诚服。多尖锐的意见,多尖刻的语言,多冷漠的态度,多难看的脸色,何正文都得听、都得看,而且还要有极大的耐心、诚心、热心去做这些单位的工作。

对于可能遇到的阻力,绰号“钢铁公司”的邓小平早有准备,他对何正文讲过一句话:头头不通调头头。邓小平坚定不移的强硬态度使裁军工作得以持续。其实,作为百万大裁军的主刀人,何正文“割”的不仅是别人的肉,同时也是在“剜”自己的心!手心手背都是肉,作为参加过长征的老红军,数十年军旅生涯,许多被裁部队的领导中,不少都是和他关系密切的同乡、同学、出生入死的战友,他真切地感受到了这次大裁军的悲壮和阵痛。

一天深夜,何正文接到一个电话,是一位老首长打来的,他想知道有一支在红军时期组建的老部队是否保留。何正文知道这支部队也在撤并之列,但在方案未公布之前不能说,他只能答应着去了解一下。次日凌晨,这位老首长又来电话,力陈这支部队的光荣历史,历数出了多少位党和国家的领导人以及部队的将军,言下之意还是要保留。但当老首长得知何正文同样也是彻夜未眠后,只得默默接受。

很少有人知道何正文负责裁军工作后,其子女的人生轨迹由此改变,他的4个子女为此都脱下了军装,带头响应中央号召。更让人没有想到的是,何正文自己也很快就告别了数十年的军旅生涯。这看似“平常”的一幕,在解放军三总部机关激起巨大的反响,并给随后的军区合并带来强烈的示范。

裁军百万,决心难下,实施起来更加困难。加上同时进行的体制改革,使这次精简整编涉及的方面很多,从总部机关精简、大军区调整、部队裁减,到县市人民武装部划归地方建制,边防部队移交公安部门等,都有比较大的改革。对全军来说,几乎每一个人都面临着去、留的选择和被选择,几乎每一个军人家庭的实际利益都会受到触动。难怪有人说,这是一次从上到下、从里到外的“立体震荡”,是对军队这个庞大机体进行的一次脱胎换骨的“大手术”。

1985年6月14日,邓小平签署了一份文件:保留北京、沈阳、济南、南京、广州、成都、兰州等军区,撤并武汉、福州、昆明、乌鲁木齐等军区。把原来的11个大军区合并成为 7个军区,4个军区将被撤销。

每一个军区都是一部历史,这些大军区,都有各自精心设计、建造的战备机构,有许多具有光荣历史的部队番号、代号和名称,更有在数十年建设中与地方、地域共生共长的具有鲜明特色的军队文化内涵和精神风貌,这都是成千上万人花了几代人的心血才建设和形成的,一旦被撤销,无论从工作、生活和情感上讲,并不比战争年代的“残酷”逊色多少。

在处理成都军区和昆明军区撤与留的问题上,还真就闹出了一些误解和讹传,一种所谓“成昆之变”的说法,一度还广为流传。

原来,大家最初的基本倾向是成都合并到昆明军区,方案也的确是这么报的。当时有人想,昆明军区是小平同志的二野部队,是全军唯一还有作战任务的大军区,不可能裁。这样的军区被合并,从感情上是难以接受的。但是,在后来的反复论证中,认为昆明合并到成都更为合适的意见逐渐占了上风,这其中最大的一个因素就是因为成都军区距离西藏最近、最便利,几十年来一直承担着保卫西藏、作为西藏战略后方的重任。而且成都又是西南地区经济和文化的中心,历代军事重地,交通发达,人口众多,物产丰富。而军区指挥机关如果设在昆明,战略纵深比较短,一旦有情况,不利于部队的机动和调动。于是,大家又一致认为还是昆明合并到成都更合适。

邓小平等人的态度是,没有说某个部队就是谁的,应该怎样,而是要考虑全党全军和国际国内形势的需要。他相信自己的老部队会交上一份让人满意的答卷。1985年8月31日,昆明军区结束办公。从接到撤销命令到最终画上句号,只用了3个月。

在面临被撤销的福州军区,有些干部要军区司令员江拥辉找中央军委首长做工作。江拥辉语重心长地劝大家:“百万大裁军是党中央、中央军委做出的英明决策,我们必须无条件服从。至于撤销哪个军区,要等军委决定,我们谁也没有权力去干扰军委决策。我自己不能去找门子,也不准你们去拉关系。”

军区撤并后,随之而来的就是裁撤军级单位。36个野战军从军长到战士,都面临进退去留的问题。陆军部队的建制单位有1/4要撤销,这其中包括那些有着几十年光荣历史、立过赫赫战功的部队。

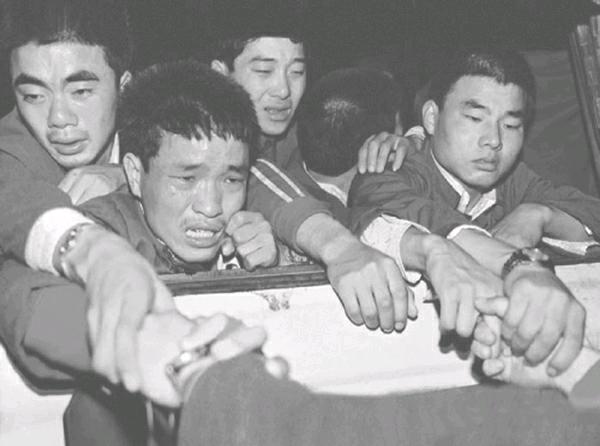

第68军是一支功勋卓著的部队,现代京剧《奇袭白虎团》的原型就出自这里,但部队依然成为被裁撤的对象。军史还没写完,部队就要撤销了,时任68军某师政治部主任的吴明录回忆起这段经历时哽咽落泪:“家没有了,庙没有了,很多人不能接受。而我们的头等大事是还要安抚干部及家属的情绪,我内心非常痛楚……”1985年9月4日,第68军番号被撤销,永远从解放军序列中消失。

济南军区某团,前身是毛泽东于1929年在井冈山组建的“中央军委警卫营”;抗日战争时期,改为“八路军总部特务团”,内称“朱德警卫团”。在著名的保卫黄崖洞战斗以后,毛泽东在给朱德的贺电中号召:“全军学习‘朱德警卫团黄崖洞守备战。”这个团转战南北,声誉日隆。该团要合并组建的风声传开后,干部、战士一时想不通。于是,团队请来老政委讲传统,组织重新认识团史,“针尖对麦芒”地对出现的各种问题做思想工作。

时任13军某师政委的柴家信回忆:“有一个连队的所有人在走之前,都给领导跪下了,战友之情,情深似海,特别是经过战争以后,感情更深厚。战士走的时候,没有什么东西可以带走,就是一点儿被子,自己的军装,其他没有了。这些人,真是无私奉献啊……”

军人的天职是服从命令,谁对自己的老部队没有感情呢,正因为如此,才不能抹黑。许多普通故事的背后,是一支支英雄部队对作风和荣誉的珍视和维护,他们知道这支部队军旗可以消失,但魂魄必将永远存在。

在裁军中,最棘手的问题就是干部的安置。除去少部分老干部、创建共和国的有功之臣离退休外,一夜之间,军队有60万干部被列为“编外”,大部分“编外”干部只有转业一条路。

时任1军某师副团长的翟耀娃一直清晰地记得接到转业通知时的情景:“当时重大的军事演习、比武活动,我都是领兵在先,冲锋在前。那天星期六,我正领着我们团参加司令部比赛,全师机关干部手枪比武,我打了全师第一名。星期天我打算把这个比武总结写写,准备参加表彰。没想到,星期一组织上通知我转业,就这么突然。”

14岁就入伍的翟耀娃一直是部队的重点培养对象,以他当时的军事素养,再干几年,就能顺理成章地走上团长、师长的岗位。但按照当时邓小平提出的作战部队“团职干部30岁左右,师职干部40岁左右,军职干部50岁左右”的方案,已年近40岁的翟耀娃,显然超过了规定的年龄。和他一样,当时很多有着优秀素养的军人干部,在人到中年时,却突然面临离开熟悉的军营,重新开始今后的人生。

这60万干部要在三年之内退出现役,在地方得到适当安置,这不仅需要军队自身的努力,更离不开地方的理解和支持。由于当时地方上的工作岗位也比较紧张,同样面临精简机构的问题,部队不得不做出规定,按照降低职级的原则对军转干部进行安置。

据统计,1985年至1987年间,全国共设立军转干部培训中心60多个,举办军转干部培训班1万余次,大部分转业干部得到了妥善安置。

这些把一生中最好时光交给祖国和人民的军人,面对今后陌生的生活,没有战场上死的壮烈和生的呐喊,只是一个默默远去的背影。而在和平年代,军人这种别样的“牺牲”,同样构成一幅幅动人心魄的画卷。许多人的命运就此改变,有的人将星闪耀,有的人成为企业家,有的人默默无闻操劳一生。

百万大裁军开启中国强军之路

1987年4月4日,在全国人大六届五次全会举行的中外记者招待会上,中国人民解放军副总参谋长徐信自豪地宣布:“中国人民解放军精简整编的任务已基本完成!裁减员额100万后,军队的总定额为300万。”

到这一年,人民解放军各总部、各军兵种、各大军区和国防科工委机关及其直属单位,撤并机构,人员编制精简近一半;将原来的11个军区合并为7个大军区;减少军级以上单位31个;撤销师、团级单位4050个;机关、部队的76种职务由军官改为士兵担任;官兵比例降低到1∶3.3……

人们注意到,百万大裁军成为时代的分水岭。中国军队实现了战略性的转变——朝着现代化军队转型的方向开始明确,开启了中国特色精兵强军之路的伟大进程。

大裁军后,实现了军队结构战略性大调整,宣告了“大陆军时代”的终结,从陆军“一军独大”到海、陆、空、二炮科学搭配;从单一兵种到合成兵种,到诞生陆军航空兵、海军陆战队等新型兵种;从各自为战到体系作战,各军兵种比例结构进一步趋向均衡合理。它改变了以数量衡量战斗力的传统思维定式,打破了以军队规模效应满足国家防卫的传统建设模式,在重塑均衡协调的军力结构方面进行了深入且带有革命性的探索。

裁军决策者邓小平更是敏锐地捕捉到“现代战争是合成军作战”的重要发展趋势,他对技术力量发展极为重视,强调精简主要是减步兵,不是减技术兵种,要有强大的空军,把海军“搞大一点”,“根据军队装备不断改进的情况,搞些合成军、合成师”。

凡保留下来的陆军,军级建制全部改编为“合成集团军”,装甲兵的全部、炮兵的大部及部分野战工兵部队,划归集团军建制,同时充实扩编通信、防化、运输部队,有的还增建了电子对抗部队。与原陆军的军相比,集团军的火力、突击力、机动能力都有所加强,提高了现代条件下的合成训练和作战能力。合成集团军的组建,“从某种意义上讲,不亚于在战争年代开辟一个根据地”。

此外,与精简整编同步进行的还有军队人才培训体制的变革。为了加大对新型军事人才特别是联合作战的指挥人才的培养,国防大学在这个背景下成立,成为部队院校体制变革的一个标杆。对三总部、大军区、军兵种的领导班子的调整配备提出“革命化、年轻化、知识化、专业化”的方针。调整后的三总部领导班子的人数比原来减少23.8%,大军区领导班子的人数比原来减少一半。在平均年龄上,由原来的64.9岁下降到56.7岁,每个班子中都有40岁、50岁、60岁左右的干部,基本上形成了梯次结构年龄。知识结构也进一步改善,一批德才兼备、年富力强的干部走上军队高级领导岗位。

在大裁军之后的1985年至1997年的12年间,中国国防费占国内生产总值的比重从4.26%下降到1.03%;占国家财政支出比重从9.56%下降到8.80%。与此同时,国家加大了对经济、科技的投入,为军队发展武器装备和改革体制编制奠定了坚实的基础,为科学处理国防建设与经济建设的关系问题提供了全新模式。这些宝贵经验都为以后的军队建设提供了科学镜鉴。

美国哈佛大学教授傅高义在《邓小平时代》一书中论述到:“邓小平给接班人留下了一支规模更小,教育水平更高,对现代战争的要求理解更深刻的军队,以及一个更强大的民用经济与技术基础,使他的接班人得以继续致力于军事现代化。”

30年后的今天,2015年9月3日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大会上发表的重要讲话中,又郑重宣布“中国将裁减军队员额30万”。这次裁减重点是压减老旧装备部队,精简机关和非战斗机构人员,调整优化军队结构,将使中国军队总员额减至200万。此举充分彰显了中国同世界各国一道共护和平、共谋发展、共享繁荣的诚意和愿望,也展示了中国推动国际军控和裁军的积极的负责任的态度。而此次的胜利日大阅兵,不仅是对抗战历史、精神的传承,同时也展示了多年来中国强国强军的伟大成就。

中国大裁军举世瞩目,为世界和平做出了贡献,受到全世界的称赞。每一次“瘦身”都是一次嬗变,其意义深远,为中国人民解放军的精兵强军之路开辟了通道。在血脉延续的历史传承中,中国人民解放军将以更加崭新的面貌肩负起新时代的使命。