大尺寸模型水驱波及规律对比实验

2015-10-27杨海博

杨海博

(中国石化胜利油田分公司勘探开发研究院,山东 东营 257015)

大尺寸模型水驱波及规律对比实验

杨海博

(中国石化胜利油田分公司勘探开发研究院,山东东营257015)

水驱波及规律的研究是油藏开发的重点。依照油水在电性上的差异,利用电极法测量物理模型水驱过程中油水饱和度场的分布与变化,可直观地了解油水运动规律,掌握驱替动态。采用三维物理模拟实验装置,利用胶结模型考察井网改变对水驱波及规律的影响,发现2个模型在相同驱替条件下得到的水驱规律一致,平均采出程度为50.50%,改变井网后可提高采出程度18.82百分点。对于均质模型,将开发井网由五点法调整为九点法,可有效提高模型波及面积和采出程度,从而提高采收率。应用此类大平板模型进行水驱模拟更接近油藏实际情况,所得到的规律认识可直接应用于均质油藏的实际开发。

均质;物理模型;模拟实验;采出程度;水驱规律

0 引言

储层的非均质性直接影响着对储层中油气水分布规律认识和开发效果[1-7],而单一均质储层的研究是基础和核心,因此,研究均质模型的驱替波及程度及采出程度,进一步认识其油水动态运动规律非常有必要。以往的相关实验研究均是在1个模型上开展的[8-13],可以在纵向上进行对比,但缺少横向上的对比,数据可信度较差。

本次实验为排除非均质因素的影响,用2个模型并列开展对比实验。利用原油和地层水电阻率的不同,可以分辨油和水。实验过程中,利用电阻测量仪测量模型的电阻值[10-11],通过归一化处理得到油水饱和度场的分布图,可以直观看出油水运移情况。

1 实验方法

1.1仪器和设备

实验仪器包括:ISCO泵、电子天平、油水分离器、压力表、真空泵和电阻率测定装置。电阻率测定装置由LCR智能测量仪、饱和度电极、传输电缆、数据采集器、A/D转换接口板和计算机组成。

1.2实验流体

实验用油采用不同标号的白油配制而成,模拟油在25℃下黏度为50 mPa·s,密度为0.9 g/cm3;实验用水为矿化度为30 000 mg/L的KCl溶液。

1.3实验步骤

1)制作2个基本参数相近的物理模型,润湿性为亲水;2)抽真空,饱和水,由于模型较大,抽真空时间必须保障2 h以上,测定饱和水后的电阻值,计算孔隙体积及孔隙度;3)油驱水,饱和油,建立束缚水饱和度,待出口端完全出油后饱和完毕,测定完全饱和油后的电阻值;4)采用恒速法水驱油,记录实验压力、温度、注入倍数、产液量、产油量和产水量等参数。

1.4物理模型

为了排除单块模型在实验中可能产生的结果特殊性,采用相同配方、相同工艺,在相同条件下同时制作完成了2个相同尺寸的均质胶结模型[8]。该模型是用多级目数的石英砂与一定量的大青土和磷酸铝充分混合,再经过锻压、高温烧结而成。模型孔隙度为33.35%,渗透率为450×10-3μm2。模型尺寸均为19.50 cm×19.50 cm×2.03 cm,每个模型上、下两面均匀、对称布设25对电极(5排×5列),电极直径为1.5 cm,间距为4.0 cm。模型用环氧树脂进行密封,用氮气吹去模型内可能存在的碎屑粉末,以防实验过程中阻塞井眼。

1.5实验设计

实验模型井网示意见图1。1#模型设计为一注一采,即五点井网单元的四分之一,井①注入,井②采出,水驱至含水率为95%时结束,注入速度为1.0 mL/min。2#模型前期实验与1#模型相同,也为一注一采,当含水率达到95%时,进入变井网阶段,打开采出井③和④,转化为九点法注采单元,注入速度升高至3.0 mL/ min,含水率达到95%时,再提速至6.0 mL/min,水驱至含水率为99%时结束实验。

图1 模型井网示意

2 结果分析

1#和2#模型的束缚水饱和度分别为23.58%和 24.52%。实验过程中,为了得到2个模型在相同驱替条件下的驱油情况,采用了独立的驱替系统和计量方式,根据水驱过程中分别记录的产液量,得到两者的含水率、采出程度与注入孔隙体积倍数(以下简称“注入倍数”)的关系,见图2—5。

2.1一注一采阶段

图2为2个模型驱油实验进行至含水率为95%时的结果,可以看出两者的含水率与注入倍数,以及采出程度与注入倍数的关系曲线均非常接近。1#和2#模型对应的无水期采出程度分别为5.23%和6.96%;含水率为95%时的采出程度分别为53.44%和47.55%,注入倍数分别为1.25和1.15;剩余油饱和度分别为22.98%和27.93%。物理模型均质性较好,开采效果也比较理想,可对比性强。

图2 一注一采阶段采出关系曲线

2.2变井网阶段

图3为2#模型的驱油曲线。从含水率的变化看,当模型井网由五点法改为九点法时,含水率有一次明显下降,后慢慢升高至95.23%,该过程的注入倍数为0.74。当注入速度成倍提高后,含水率略有下降,但不明显。整个实验过程的采出程度达到66.37%,注入倍数15.12,与一注一采实验相比,提高采出程度18.82百分点,相比1#模型,采出程度也有大幅提高。

图4为2#模型改变井网后,各采出井的采出程度与注入倍数的关系曲线。采出井②,③,④对应的采出程度分别为4.16%,6.02%和8.65%。对总体采出程度的主要贡献来自于井③和井④,而处于对角线上的井②贡献最小,约为22%。主要原因是,处于对角线上的注采井在主流线上已被水驱波及,提速仅仅提高了驱替程度,对于均质模型来说,主流线上提高采收率的余地很小。通过加密井网,采出井③和④合计提高采出程度14.67百分点,增大了波及面积,但是对于这2个边井,提高采收率幅度差距还是比较大的,说明仍有剩余油潜力可挖。

图32 #模型的驱油曲线

图4 变井网后采出程度与注入倍数的关系

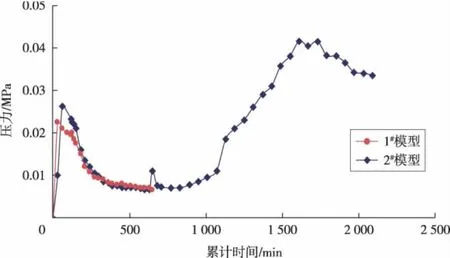

从实验过程中2个模型监测的压力曲线(见图5)看:实验前期,两者的压力曲线变化是一致的,随着更多的油被采出,水相渗透率逐渐占据优势,压力持续下降;当2#模型在后期改变井网提速时,由于“激动压力”的存在,驱替效率进一步增加,油相渗透率变大,压力随之增大,随着这部分油被采出,压力又开始回落。

图5 实验过程中模型压力曲线

图6、图7为2个模型整个实验过程中含水饱和度场的分布。由于2个模型均为均质模型,孔隙度和渗透率近似相同,饱和油后的原油分布情况整体上饱和完全。随着注入量的增加,波及范围不断增大,油水整体向采出井方向推进,实验后期主要是提高驱替效率,扩大波及范围对提高采出程度的影响越来越小。最终驱替完成后,含水饱和度达到最高,模型局部富集较高的残余油饱和度,符合实际油藏剩余油“普遍分布、局部富集”的整体特征。

图6 1#模型饱和度场分布

图7 2#模型饱和度场分布

3 结论

1)将五点法井网调整为九点法井网,可降低残余油饱和度,提高采出程度。

2)利用电阻率的变化获得的油水饱和度场可有效研究不同尺寸模型的波及规律,对指导实际油藏的开发具有重要意义。

3)应用大型物理胶结模型得到的实验结果接近油藏开发的实际情况,颇具实用价值。

[1]何春百,冯国智,谢晓庆.多层非均质油藏聚水同驱物理模拟实验研究[J].科学技术与工程,2014,14(7):160-163.

[2]孟立新,成洪文,高淑芳.复杂断块油藏注水体积波及系数与驱替程度变化规律研究[J].天然气地球科学,2010,21(4):638-641.

[3]张戈.复杂断块油藏人工边水驱提高采收率机理分析[J].断块油气田,2014,21(4):476-479.

[4]元福卿,李振泉.胜利油田化学驱扩大水驱波及系数预测方法研究[J].重庆科技学院学报:自然科学版,2014,16(2):43-46.

[5]相天章,李鲁斌.驱油效率和体积波及系数的确定[J].新疆石油地质,2004,25(2):202-203.

[6]常兴伟.电阻法测二元复合驱剩余油分布及其影响因素实验研究[J].海洋石油,2012,32(4):64-69.

[7]吴忠宝,康丽侠,王改娥.三维地质建模及油藏数值模拟一体化剩余油分布规律研究[J].地质与资源,2006,15(4):315-319.

[8]张红欣,王建,吕思洲,等.胶结模型油藏物理模拟实验技术[J].石油勘探与开发,2004,31(增刊1):59-62.

[9]沈平平,王家禄,田玉玲,等.三维油藏物理模拟的饱和度测量技术研究[J].石油勘探与开发,2004,31(增刊1):71-76.

[10]李桂云,杨胜来,李武广,等.利用探针法研究层间非均质模型水驱开发效果[J].天然气与石油,2013,31(2):58-61.

[11]杨春梅,李洪奇.不同驱替方式下岩石电阻率与饱和度的关系[J].吉林大学学报:地球科学版,2005,35(5):667-671.

[12]张立强,孙雷,陈丽群,等.裂缝性油藏井网水驱油物理模拟研究[J].断块油气田,2013,20(3):341-345.

[13]沈瑞,赵芳,高树生,等.低渗透纵向非均质油层水驱波及规律实验研究[J].油气地质与采收率,2013,20(4):91-93.

(编辑孙薇)

Comparative experiment of water flooding rule by large-scale model

Yang Haibo

(Research Institute of Exploration and Development,Shengli Oilfield Company,SINOPEC,Dongying 257015,China)

Investigation of the rule of water flooding is the key to reservoir development,according to the difference of oil and water in electricity,using electrode method to measure the distribution of oil and water saturation,the motion of oil and water in the model is understood and dynamic displacement is controlled.With advanced three-dimensional physical simulation device and cementation model,the effect of changing pattern of well spacing on flooding rule is investigated,the two models under the same displacement conditions of water flooding are consistent,the average recovery is 50.50%,average oil recovery rises 18.82%after well pattern changes.For the homogeneous model,the development pattern changes from five points to nine points,which can effectively improve flooding area and the degree of displacement.This large physical simulation is very similar to the real reservoir,the results can be directly applied to the development of homogeneous reservoirs in situ.

homogeneity;physical model;simulation experiment;oil recovery;water flooding rule

国家科技重大专项课题“断块油田特高含水期提高水驱采收率技术”(2011ZX05011-003)

TE319

A

10.6056/dkyqt201505019

2015-03-08;改回日期:2015-07-25。

杨海博,男,1984年生,工程师,2010年毕业于西南石油大学矿产普查与勘探专业,现主要从事油藏物理模拟实验研究工作。E-mail:yanghaibo370.slyt@sinopec.com。

引用格式:杨海博.大尺寸模型水驱波及规律对比实验[J].断块油气田,2015,22(5):633-636.

Yang Haibo.Comparative experiment of water flooding rule by large-scale model[J].Fault-Block Oil&Gas Field,2015,22(5):633-636.