宁波市中心城排水(雨水)防涝体系相关标准分析

2015-10-23叶晓东冯国光

叶晓东,冯国光

(宁波市规划设计研究院,浙江宁波 315040)

宁波市中心城排水(雨水)防涝体系相关标准分析

叶晓东,冯国光

(宁波市规划设计研究院,浙江宁波 315040)

城市内涝防治是系统性工程,明确相关标准是内涝防治工程推进的基础。系统地对宁波市中心城雨水排放进行了系统的梳理,明确了流域排涝标准、雨水管渠设计重现期和城镇内涝防治设计重现期,提出了各系统的边界条件、城市低洼地段确定标准和综合径流系统控制目标。

排水;内涝防治;标准;宁波市中心城

0 前言

近年来,国内多个城市发生了不同程度的内涝灾害,城市积水严重,对城市运行和人民群众生产生活造成了很大的影响。宁波市中心城同样遭受了较大的冲击,2012年“海葵”台风和2013年“菲特”台风带来的强降雨造成城区内河、三江水位持续居高不下,中心城区出现了大面积、长时间的积水。尤其是2013年“菲特”台风带来的强降雨,导致城区交通瘫痪,大量居民住宅进水,造成了巨大的经济损失。

为有效解决当前影响较大的严重积水内涝问题,避免因暴雨内涝造成人员伤亡和重大财产损失,国务院办公厅下发了《关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》(国办发[2013]23号),《通知》对城市排水防涝设施的规划建设提出了明确的要求:力争用5 a时间完成排水管网的雨污分流改造,用10 a左右的时间,建成较为完善的城市排水防涝工程体系。

城市内涝防治是一项系统工程,且涉及部门较多,需要对宁波市中心城排水(雨水)防涝体系进行系统梳理,明确标准,并统筹各项建设。

1 中心城雨水排放[1-3]

从降雨到径流产生再最终排入东海,宁波中心城雨水排放涉及三个系统,分别为城市排水(雨水)系统、城市排涝系统和城市防洪系统。

城市排水(雨水)系统属于建筑科学下的市政工程分支领域,主要是将雨水收集后排至河道;城市排涝系统和城市防洪系统,属于水利科学研究领域,排涝主要是将城市的涝水尽快排出,防洪则是将江河洪水抵挡在城市之外。

1.1 城市排水(雨水)系统

城市排水(雨水)系统一般针对小区域范围的短历时强降雨(2 min、5 min、…180 min等),主要研究对象是城市雨水管网布局等内容,目的是将地面雨水快速排至受纳水体,不在地面产生长时间积水。宁波中心城排水(雨水)有重力流排放和泵站强排两类排放模式。

重力流排放(直排):是指结合中心城河网密布的特点,雨水通过管道先就近排入内河,再通过内河排入三江或排海。中心城绝大部分区域采用此类模式。直排雨水管道长度一般几百米,服务周边几公顷用地,形成独立的排水(雨水)系统。直排区域由成千上万个小系统组成。

泵站强排(强排):部分沿江区域和下穿道路采用强排方式。部分沿江区域主要由于河网稀疏,雨水难以通过重力流直接排江或受外江水位、潮位影响直接排放困难,管道收集后通过泵站提升后排江,主要位于是三江口核心区;下穿道路由于路面标高较低,难以通过重力流直排入河,采用泵站提升后排入内河。

1.2 城市排涝系统

城市排涝系统主要为河道、水闸、排涝泵站等排水(雨水)系统之外的排除城市涝水的水利工程,主要针对长历时降雨(1 d雨量、3 d雨量等)。在降雨导致内河水位超过警戒水位后,打开沿江闸门排水或外江高潮位、高水位时启动泵站排水,降低内河水位,容纳雨水排入。另一方面,在台风或强降雨来临前,通过降低内河水位以增加内河调蓄能力,提升城市调蓄空间,提高城市排涝能力。

1.3 城市防洪系统

城市防洪针对的是江河流域范围内(大区域)的长历时降雨,重点是流域的洪水进入城市后,快速泄至区外。在宁波城区,泄洪的主要通道为奉化江、姚江和甬江,均属于甬江流域,除市区外,还承接奉化、余姚来水,最终通过甬江汇入东海。

2 相关规范解读

与排水(雨水)防涝体系相关的规范主要为《防洪设计规范,2012》(以下简称《防洪规范》)和《室外排水设计规范(GB50014-2006,2014版)》(以下简称《排水规范,2014版》)。

2.1 《防洪规范》相关标准

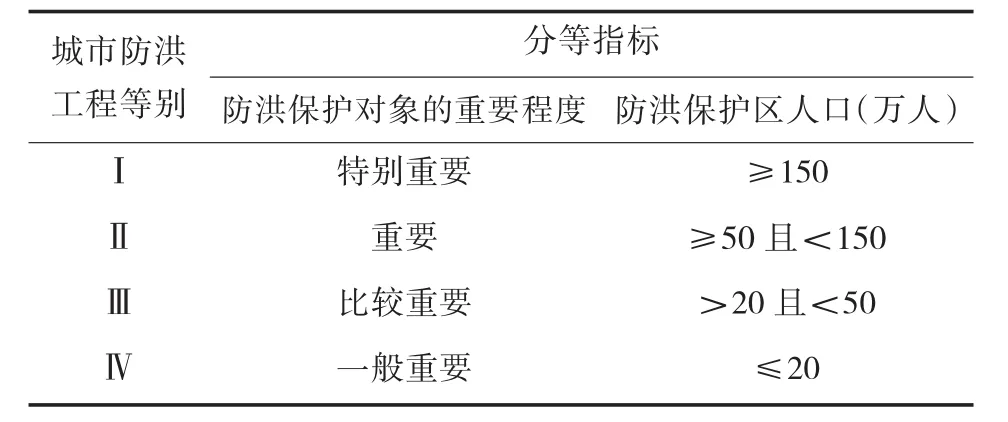

《防洪规范》按防洪工程的等别划分等级,再根据不同的防洪工程设计等别选择不同的设计标准。防洪工程等别根据防洪保护对象社会经济地位的重要程度和人口数量划分为四等,见表1。

表1 城市防洪工程等别

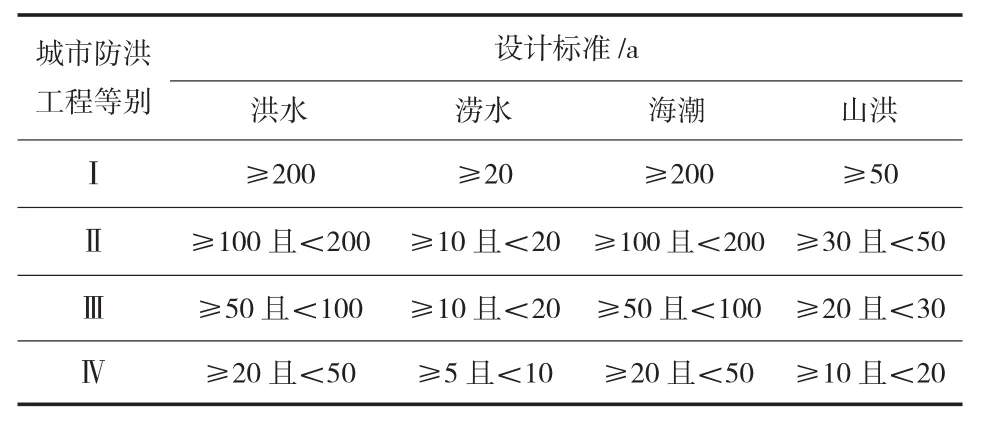

根据城市防洪工程等别、灾害类型,城市防洪工程设计标准见表2。涝水设计标准所指的暴雨重现期针对的是长历时降雨(1 d雨量、3 d雨量等)。

表2 城市防洪工程设计标准

2.2 《排水规范,2014版》相关标准

《排水规范,2014版》适用于新建、扩建和改建的城镇、工业区、居住区的永久性室外排水工程设计。

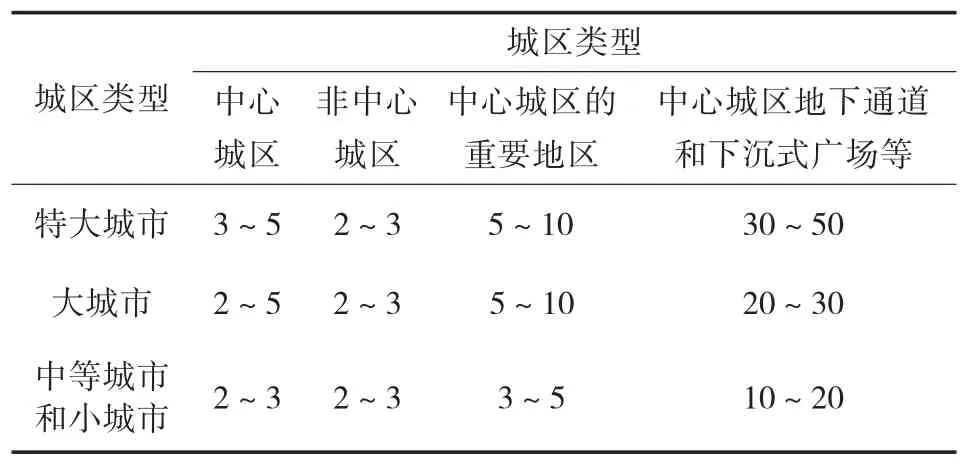

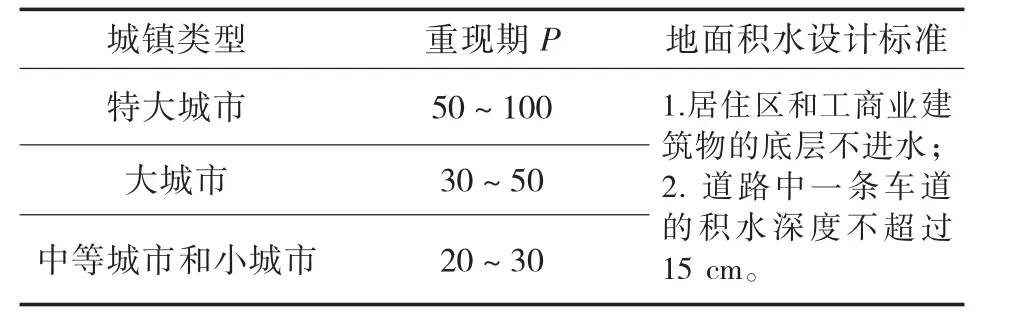

城市排水设计中标准高低之分主要体现在设计暴雨强度公式中暴雨重现期(P)的大小,针对短历时暴雨(2 min、5 min、…180 min等)。暴雨重现期根据汇水地区性质、城镇类型、地形特点和气候特征等因素,经技术经济比较后进行取值,见表3。

表3 雨水管渠设计重现期标准

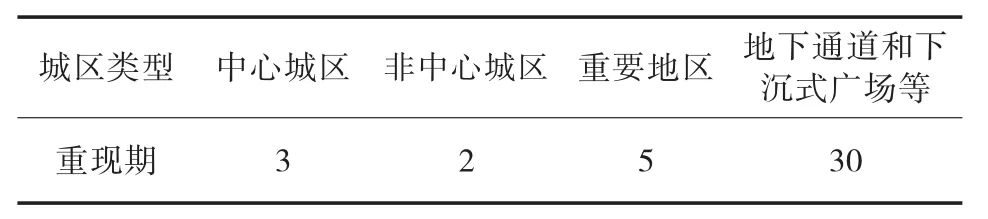

《排水规范,2014版》新增并明确了内涝防治系统的概念:用于防止和应对城镇内涝的工程性设施和非工程性措施以一定方式组合成的总体,包括雨水收集、输送、调蓄、行泄、处理和利用的天然和人工设施以及管理措施等,见表4。

表4 内涝防治设计重现期标准

3 系统边界条件分析

3.1 必要性分析

由于城市在雨水排放过程中分属不同部门管理,建设主体也不同,前端为城市排水(雨水)系统,属城建部门建设管理,而后端排涝系统和防洪系统为水利部门管理。

在直排区域,由于管道排水的最终受纳水体为河道,两者具有很强的关联性。但是管道设计流量计算中暴雨强度公式的选样方法与城市排涝暴雨公式的选样方法有所不同,两者设计暴雨历时也有显著差别,两者无法统一,建立定量关系也非常困难,唯一的办法是建立包含两系统的模型,去验证不同情景下的系统运行情况。但由于各种原因,现阶段较为困难。

在宁波中心城,除三江口核心区及其他零星区域采用强排外,其余区域均采用直排入河再排江的模式。在城市建设过程中,确实存在着水利部门主导的排涝系统和城建部门主导的排水(雨水)系统边界条件不清、建设目标不明确的问题,确定两者的边界条件非常重要。

3.2 边界条件的确定

内河是城市排水的核心,也是管理权属的分界点。对于各系统,一方面内河水位对城市排水(雨水)系统排放能力影响较大;另一方面城市排涝系统建设最重要的目标就是控制城市内河水位。因此,需要确定合理的水位作为系统建设的边界。

综合各系统建设现状、规划、城市竖向等各方面因素,建议以城市设防标准的控制水位,即涝水位为边界条件。水利部门应加快各流域防洪排涝规划确定的骨干河道、排涝泵站等工程的建设,达到设防标准;城建部门应按涝水位作为城市排水(雨水)系统规划、建设的不利条件,同时考虑作为城市低洼地段界定标准的基础。

4 宁波市中心城排水(雨水)防涝体系相关标准分析

4.1 流域排涝标准

结合宁波城市的社会经济地位和城市规模,参考城市总体规划和甬江流域防洪治涝规划,中心城排涝标准为20 a一遇,24 h暴雨24 h排出。

中心城区外山体环绕,大量山区洪水通过城市内河进入城市内部,传统的“排涝”概念在宁波并不适用,需要遵循内涝防治和山洪防治一体化策略,山洪防洪标准为50 a一遇。

“排蓄结合”理念是城市内涝治理的重要指导思想之一,城市需要建设调蓄工程体系来提升排涝能力,调蓄工程体系建设主要通过有效控制水面率和结合城市大型广场、公园绿地建设多功能调蓄设施两方面进行。

4.2 各系统边界条件

建议近期以20 a一遇涝水位作为城市排涝和城市排水的边界条件,中心城三江片、镇海片和北仑西片区20 a一遇涝水位约为2.44~2.52,北仑中片区约为2.3~2.6。在未来条件成熟时,建立系统模型,去验证不同情景下系统的运行情况。

4.3 城镇排水系统

(1)内涝防治设计重现期

结合宁波市中心城规模,城镇内涝防治设计重现期标准为50 a,同雨水管渠设计重现期,也是针对短历时暴雨。

(2)现状排水系统排水能力评估

对城市现状典型直排区域和强排区域应用Infoworks ICM模型进行了模拟。

直排区域:对现状按1 a一遇设计的雨水管网进行了不同水位状况的模拟,模拟表明现状典型区域在遭遇大重现期暴雨时地势较低区域会出现大片积水,但由于存在一定的水头差,积水能较快消除,不会造成很大的影响;在内河到20 a一遇涝水位(2.47 m)时,低于水位区域由于河水通过雨水管道倒灌而全面积水。现状调研也发现,台风期间竖向高于内河水位的区域运转基本正常。

强排区域:现状按一年一遇设计的雨水管网在遭遇大重现期暴雨时会出现大面积积水,现状雨水排放系统需要改造提升排放能力,尤其是部分老小区和待改造区域;三江高水位对直排入江区域(泵站未建)排水能力影响较大,如江东区域,“菲特”台风期间外江水位上升后,排水能力急剧下降,积水程度明显加剧。

(3)雨水管渠暴雨重现期取值

结合宁波市中心城规模及现状、规划典型区域城市排水(雨水)系统的模拟情况,新建和改建排水系统暴雨重现期取值见表5。

表5 雨水管渠设计重现期取值表

直排区域雨水管网设计按上述标准采用推理公式法计算雨水设计流量;汇水面积较小的强排区域,在按推理公式法计算后,结合周边地形地貌采用数学模型法进行校核;汇水面积超过2 km2的强排区域,宜考虑降雨在时空分布的不均匀性和管网汇流过程,采用数学模型法计算雨水设计流量。

(4)规划典型区域(直排区)模拟校核

以姚江新区某区域的雨水管网模拟校核表明:按P=3设计雨水管网,用Infoworks ICM模型对不同的竖向条件和不同的水位进行了模拟,模拟表明道路竖向高程控制在3.0 m时,遭遇50 a一遇暴雨,部分雨水检查井会出现冒水,但冒水时间较短,积水漫流路面后,远未达到表3的内涝防治期内的积水标准,且积水会快速消退。

4.4 低影响开发

低影响开发(又称低冲击开发,LID)理念其基本原理是在开发建设活动中,尽最大可能减少对自然生态系统的冲击和破坏。

低影响开发建设可以实现对雨水径流量和径流污染的有效控制,建议在宁波中心城推广的措施包括屋顶绿化、低势绿地(下凹式绿地)、植被浅沟(绿化沟渠)等,主要针对新建、改建区域。

建议以综合径流系数作为低影响开发的控制要素,通过调研城市现状各类用地综合径流系数和采用相关措施(屋顶绿化、低势绿地、透水路面等)后的变化情况,确定城市主要三大类用地的综合径流系控制目标为:居住用地不大于0.45;公共设施用地不大于0.55;工业用地不大于0.65。

4.5 城市竖向控制建议

结合新建典型区域模拟和城市强排区域模型模拟情况,依据安全性和合理性原则,建议中心城竖向按以下要求控制。

(1)直排区

新建城市道路竖向控制在3.2 m以上,新建地块竖向控制在3.4 m以上,城市改造道路结合两侧建筑竖向综合考虑确定;城市重要基础设施如应急通道、水厂、变电站等应结合各自的防护要求提高竖向标高,或通过洪水影响评价确定。

(2)强排区

新建城市道路竖向控制在3.0 m左右,新建地块竖向控制在3.2 m左右,周边区域高于该值时与周边竖向相同;城市重要基础设施如应急通道、水厂、变电站等应结合各自的防护要求提高竖向标高,并通过Infoworks ICM模型模拟校核遭遇超标准降雨时的积水情况。

4.6 城市低洼地段确定标准

由于直排区和强排区的积水成因各不相同,

其低洼积水地段的确定方法和标准也有所不同。直排区长时间积水的成因是地块竖向较低,河水倒灌,短时积水原因是地块雨水系统建设不完善或标准偏低。强排区积水主要是由于城市排水管网系统不完善而导致高地势区域雨水向低洼地段漫流,同时排水(雨水)系统内水位较高而地势较低处雨水检查井会大量冒水而积水。

综上所述,结合模型模拟情况和城市现状竖向情况,中心城直排区以各区规划工况20 a一遇涝水位(城市设防水位)高程加上适当超高(10~15 cm)即2.6 m左右为标准,北仑中片区从南到北涝水位有一定差距,以2.4~2.6 m左右为标准,分片区调研确定。强排区需结合现状雨水管网建模,按内涝防治设计重现期50 a及表3的要求确定。

5 结语

内涝防治工作是系统工程,宁波市中心城排水(雨水)防涝系统建设包括排水(雨水)系统建设、排涝系统建设、调蓄工程建设、低影响开发建设、竖向控制系统和低洼地段改造等方方面面内容,各项标准的明确是城市内涝防治工作推进的基础。

但面向未来,城市规模不断扩张,特大暴雨发生频率越来越高,单纯的工程措施并不是一种可持续的解决城市内涝问题的手段,城市内涝防治需要在系统规划、统筹建设、转变理念等方面做好工作,建立城市内涝防治规划体系,统筹城市更新与低洼地段改造、城市绿地与多功能调蓄等各项建设,推进低影响开发建设,使城市开发建设与内涝防治相协调。

[1] 香港特别行政区渠务署.防洪策略[EB/OL].http://www.dsd.gov. hk/TC/Home/index.html,2012.

[2] 车伍,张燕,李俊奇,等.城市雨洪多功能调蓄技术[J].给水排水,2005,31(9):30-34.

[3] University of Arkansas Community Design Center.Low impact development: a design mamual for urban areas[EB/OL].http: //uacdc.uark.edu,2010.

TU992.03

B

1009-7716(2015)04-0078-04

2015-01-12

叶晓东(1977-),男,浙江三门人,高级工程师,从事市政工程设计工作。