姚仁喜:打动你,不分析

2015-10-22冯岩

冯岩

中华圣公会教堂在北京不算是个知名所在,但姚仁喜却非常喜爱,因为这个复古主义风格的教堂具有他推崇的“空间性”。教堂外观采用中式的青砖、灰筒瓦,屋顶为中国式坡顶,步入教堂内,最里侧左右各一小阁楼,正在展览姚仁喜夫人的《传家》系列。整个教堂是南北走向长方形建筑,足有两三层楼高,还有钟楼和天窗。

步入教堂大门,远远看到姚仁喜正与工作人员交谈,微白的长发艺术家范儿十足,神态却豪不倨傲,未语先笑,语气平和,就像他的建筑,有一种安定、平静的气质。很难相信,他所主持的事务所,已快速成长为亚洲最知名的建筑设计事务所之一。

姚仁喜出生时的台湾正处于一个物质匮乏的时期,没有很多职业模范引导青少年可以做出明确的职业选择。和大多数孩子一样,姚仁喜从小的梦想是想当空军、警察,对建筑师这个行业知之甚少。他一直热衷于艺术,利用闲暇时间画画,随时做一些小设计,但是直到联考填志愿的时候,都不知道该选一个什么专业,只想着与艺术沾边儿就好。在当时的姚仁喜看来,“建筑”好像有点儿意思。

就是从点“意思”开始,姚仁喜就读于台湾东海大学建筑系,此后又获得美国柏克莱加州大学的建筑硕士学位。1985年他在台北创立大元建筑工场,延续用传统的做法设计现代建筑,比如坚持做模型,做样本;注重材料和手工艺。“要真正把东西做出来”,姚仁喜这样解释大元建筑工场的特色。2015年,是姚仁喜创办大元建筑工场三十周年,他选取了大元建筑30年里设计的30个作品,在北京中华圣公会教堂里举办了“30×30”建筑回顾展。

Q:办这个展的初衷是为做总结吗?

A: 30年对某些案子来说并不是太长,我们有很多方案都经过8、9年,甚至十几年才完成。可是对于一个建筑师、一个建筑事务所,从业30年是很久的,所以一方面我们是想回顾一下,另一方面想把我们30年的经验分享给同行和年轻的学生们。虽然在社会环境、制度等等方面,两岸的环境不太一样。不过我们有一些相同的背景,比如文化,历史。通过这个展览可以看到30年来不管好的还是坏的,像一面镜子可以折射出其中的变化。不完全一样的社会环境,有些东西不一定有参考价值,但是有些东西可以刺激一些好奇心,这是我们的目的。通过展览,也可以拿出我们做东西的过程以及我们做事的方法——我算是一个比较过时的传统的人,我们还坚持模型、做样本,而我身边的很多年轻人都用电脑思考、用电脑画图。这对我来讲是很困难的。我认为建筑就是一个把东西构建起来的艺术,所以我想把我们的方法也介绍给大家,让大家比較一下。

Q:在你看来,实际做出来的模型和电脑做出来的模型有很大区别吗?

A:有很大的区别。我常半开玩笑的说,只要地球有地心引力,建筑就跑不出构建的范畴,有一些先后,有一些道理,一些重量遵循。但是在电脑里你可以画出一个构筑不起来的东西。比如把一个模型放在桌子上,会形成一个光影的效果,你可以旋转,也可以想象自己在里面,或者把模型做大一点,你也可以真正坐在里面。

第二个不同是:构筑的过程中会有很多灵感,或者一些反馈。建筑最难的就是我们不论用什么方法都不可能一次就做到最后的结果,我们做的模型都是五十分之一或百分之一的比例,所以我们都有某种程度的猜测:放大以后它就是我们要的。

一个朋友曾说:画家可以直接把画画在画布上,不满意可以改改,那是他看到的结果。音乐家可以在钢琴上把曲调弹出来,听听看是不是他要的。只有建筑没办法,都要在最后盖出来才能看到结果,这是一个非常困难的挑战。所以,传统的做法是有它的好处的。

从1993年开始,姚仁喜用很多时间研究佛学。他师从不丹大师宗萨蒋扬钦哲仁波切,翻译了多部老师的佛学著作。说到此,姚仁喜笑了:“大家只是误以为我很懂佛教”。与之同步的是,姚仁喜一直尝试做现代化的寺院建筑。用光来呈现佛之语,一直是姚仁喜的心愿。所以他修建农禅寺等现代寺院时,常常想象这样一幅画面:每天透过门缝隙照进屋子里的第一束光,僧人们在光影下走着诵读《金刚经》。每次描述这个场景,他都兀自感动起来。

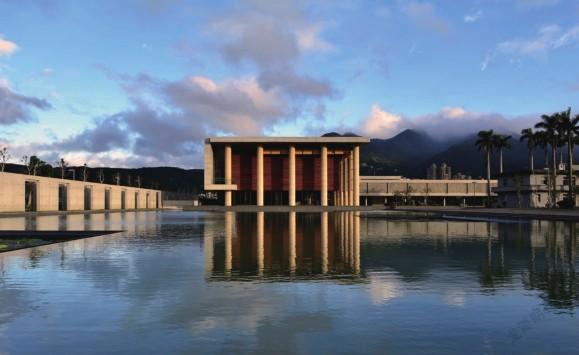

如今,农禅寺已是现代寺院的杰出代表作。人们一入寺院,就能看到正前方的主讲堂伫立于 80 公尺长的荷花池中,安静而神秘。在大厅西面厚实的木墙上可以看到用中文刻着著名的“心经”,当阳光透过镂刻的经文洒进来时,仿佛被佛语笼罩,这正是姚仁喜想要的“无声胜有声”。

Q:真的有必要建造一座现代化的寺院吗?

A:做一个现代化的寺院的想法我酝酿了很久,很高兴有人找到我。20世纪以来,事件各地有许多现代化的教堂取代了古老的教堂,因为宗教建筑基本上是一个公众空间,所以时代的反映也是必要的。

随着时代、社会的变化,人的想法都会不太一样,所以当委托人找我做一个现代化的寺院,我还觉得蛮好玩的。做完以后,在台湾引起很多回响,很多人突然发现这个时代可能不一定需要那种古老的寺院,所以后来台湾还是蛮多这种现代化寺院的。从另外一个比较宗教的角度来看,那个空间要激发起人们的一种非世俗的启发,现代的东西更能达到这种效果。

Q:不怕因此被别人打上标签吗?

A:每一个人都是不同的,这个无所谓。但人其实没那么不同,每个人只是在碰到一个题目去解题的时候,这个可能就会有不一样的地方,自己不要贴标签就好,这样会限制自己的设计。

Q:你对建筑有自己的一个评价标准吗?

A:标准就是有没有打动你。就像你去看电影,它有没有打动你。打动就好了,你管它什么标准!而这种打动可能就是看你当时的心情。有些东西第一次看觉得没什么,后来越看越觉得有味道。所以打动就好,想知道原因是喜欢分析的人的习惯。分析是危险的,是自找麻烦。在现代社会很难被打动,一旦打动要很珍惜,去分析原因反而不打动了。

建筑作品中融入中国元素,是姚仁喜现在所追求的目标。在他眼里,台湾与内地传统文化分不开,这从他的家庭文化氛围里即可窥见一斑。由于母亲一直喜欢书法,他耳濡目染,从小就对书法饶有兴趣。这种传统文化的积累在他日后的建筑中渐渐体现出来。设计台湾嘉义故宫南园时,姚仁喜就运用了中国书法中的浓墨、飞白、渲染三种笔法的理念。他解释道:“故宫”是展览古文化的博物馆,直觉告诉他应该和传统文化有所联系,至于为什么选书法?他说:“创作是有一个东西爬出来,它跟书法有亲戚关系。有些东西是没办法分清楚的,分太清楚可能有些创作就没办法进行。”

作为艺术家,姚仁喜用直觉解释他的诸多精彩创作,这种直觉让他把很多抽象“意境”化为具体。

Q:你怎么看待传统文化与建筑的关系?

A:我换个角度回答。中国人的艺术是一种修炼,我以前喜欢去博物馆,但我去故宫都不喜欢山水画,感觉都是山、云、水等,没有创新。可是当我渐渐了解中国人的艺术是修炼的过程,书法临摹也好,画画也好,是经过一个过程把内心的东西修炼出来,到了一个程度你就可以像八大山人一样,有好作品出现。

建筑是一個让我可以随性表现自己的艺术,没有意图性。有人会说:你做的建筑会让人有安定的感觉。我的一个朋友是一个企业家,喜欢收藏张大千的作品,他请我做一个私人美术馆,就建在他办公室上面。有一天他跟我说:我每次工作很烦,心情很差的时候,就会来美术馆坐一坐,心情突然就能平静下来,他很感谢我。一定是空间有某种品质可以达成这个目的。不全是我的功劳,可能和我喜欢的东西有关,至于为什么这样就很难说了。

Q:你做建筑经常提到古代“堂奥”的概念,这个怎么解读?

A:年轻的时候发现这两个字,感觉很震撼。中国人以前讲建筑、空间,用堂奥。堂原来就是看得见的东西,可以掌握;奥是说不出来的。所以建筑不是一个纯功能的东西,否则奥就没有地位。用堂奥来讲建筑艺术是非常恰当的。有一个中文理解我很喜欢,就是你把门打开能看见的叫做厅堂,奥就是门后面被遮住的空间,看不见的东西才更有存在的价值。因为所有的东西看完了就没了,那如果一间房关上门,你会想象门后面的场景,因为有那扇门才会有奥的存在。奥是一个具体的东西引发的联想或者感受,所以建筑取材于砖、石头、木材等,可是要做奥的东西,又不能具体的说出来,也不能不管,不管就会变成功能性的东西。这可能和写诗有关系,比如说写古诗你不是填完5个字就结束,你要相互联系5个字间的关系,你可以不解释,但不能不管。因为5个字放在一起会产生多余5个字的含义,所以诗才会很迷人。建筑很多都被拿来当功能用,很可惜,这样太无聊。