主题博物馆外环境景观设计与实践

——以兰州市地震博物馆综合环境改造设计为例

2015-10-19王鑫

王鑫

(兰州交通大学艺术设计学院,兰州730070)

主题博物馆外环境景观设计与实践

——以兰州市地震博物馆综合环境改造设计为例

王鑫

(兰州交通大学艺术设计学院,兰州730070)

针对主题博物馆外环境的特点,提出主题博物馆景观设计遵循的原则;然后以兰州市地震博物馆综合环境改造设计为例,通过对基地环境现状与景观特征进行分析,探索与主题博物馆的馆内藏品性质紧密结合的外环境景观设计的方法与思路,发挥景观在主题博物馆空间环境中的重要作用,旨在打造独具特色的城市景观,以提升兰州城市景观的整体文化形象。

主题博物馆;景观设计;环境改造

0 引言

博物馆在城市的历史文化传承上扮演着重要的角色。近年来,国内各大城市为展现其地域历史和文化风貌,纷纷加大了对主题博物馆外环境景观设计建设的投入和关注。随着设计理念的不断发展与创新,主题博物馆设计不仅要求重视内部展示和建筑外观,而且越来越将重点转移到了外部景观环境的营造。

1 景观设计应遵循的设计原则

1.1 立足文化,凸显主题

景观主题能很好反应出所在地域的自然地理基础、历史文化传统、社会心理基础和经济发展水平。文化不仅是确立景观设计主题的引擎,更是形成有别于其他区域景观的灵魂。因此,在景观设计时,必须全面分析项目所在区域的文化与博物馆主题文化的内涵,整合提炼出核心主题文化,并以此作为景观设计的根本。通过主体建筑的外观造型、满足兼顾功能性和美观性的小品设施等景观元素,来增添环境的文化气息,体现人文关怀,满足观赏者的精神需求。

1.2 因地制宜,生态可持续性

充分考虑地域的地形地貌与气候特点,尽量利用原有地形,少动土方,植物的选用以乡土树种为主,利用植物的季相变化,在树形、色彩、线条、质地及比例上的差异与变化、联系与配合,形成生动、自然、灵活多变的植物空间,塑造丰富多彩的园林景观效果。同时,还应考虑速生植物与慢生植物相结合,乡土植物与引种植物相结合,近期与远期相结合,生态效益、经济效益、社会效益三者兼顾,形成可持续的生态群落。

1.3 合理安排,统一规划

着眼于整个城市的生态环境,协调绿地系统与自然地形地貌的关系,注重人工景观与自然环境的融合。在大主题的统一下有细分主题,其主题内容与表达形式必须统一于大主题之内,大小主题是总分的逻辑关系。对于景观环境的构建,要在合理规划的基础上,将景观设计纳入到整体空间环境设计中来,着重分析博物馆建筑出入口位置、建筑的体量、整体造型以及博物馆外立面色彩等方面,将景观环境与博物馆建筑有机地结合起来,创造出环境优美、富有文化内涵的景观空间。

1.4 继承与创新相结合,注重意境营造

合理借鉴中外园林景观理论,尤其是场地利用和空间处理的精髓,从人的心理感受、生理体验等多维度的感觉为出发点,通过造景元素表现主题氛围,在横向或纵向上让游客扩展视觉和联想,以求得渐入佳境、小中见大、步移景异的理想境界,取得自然、淡泊、恬静、含蓄的意境效果,提供游客良好的休闲场所,实现人与自然的和谐。

2 项目实践研究

2.1 区位及现状分析

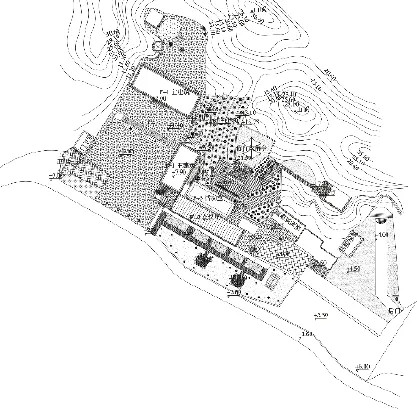

兰州市地震博物馆成立于1988年,位于甘肃省兰州市安宁区兰州交通大学的后山脚下,与该校北校区以城市干道北环路相隔,北邻兰州飞天艺术学校。展馆主要兴建于一座大型人防山洞内,是目前我国规模最大,收集、陈列、研究、宣传地震史料和地震知识最丰富的首家地震专业博物馆,占地面积7000m2,展厅面积约2500m2。博物馆主体展厅灯光迷离、神秘莫测,展馆入口洞门顶上是一条古地震断裂带,断层面清晰可见,十分壮观。所在地段交通便捷,地势西、南部高,东、北部低,坡度平缓(见图1)。

图1 区位图

2.2 景观特征分析

博物馆外环境的景观特征是由其所处的自然环境因素和人文因素所决定的。

2.2.1 自然环境

1)地理特征。

地震博物馆背靠大青山的连绵山脊,处于北山脚下,因此多地形成或陡或缓的山坡,最大坡度大概70°左右,最小12°左右。山坡地带由于侵蚀严重,加之属于大陆性季风气候类型,昼夜温差大,全年降雨少,植被稀疏,所有土壤为黄土母质或淡灰钙土下残存的钙积层,腐殖质缺乏,有机质含量低,土壤肥力和保水保肥能力极差。整体布局以山前的盘山路为界线,用连绵不断的北山作为景观绿屏,建筑坐北朝南,依山而建,形成地震博物馆特色的景观空间效果。整个场地南北距离短,东西距离长;地形中间高,两边低。景观空间呈积聚性,具有内向性和不受外界干扰性特点,视线比较封闭。场地的自然地形空间层次丰富,但空间布局设计中没有很好的利用地形来营造景观效果,竖向空间层次杂乱,景观缺乏统一性;景观节点间相互分离,联系性较差,独立性较强,没有形成连通的游览路线,降低了整体环境的趣味性(见图2)。

2)植物景观。

图2 现状图

植物景观主要以自然式种植为主,局部地区

特别是在主体建筑物周围、主干道的两侧多采用规则式。虽然运用孤植的乔木给广场上增添了些许生气,常绿植物来形成了高低不一的绿篱景观,但整体景观中的植物种类和造景手法较为单一,多以孤植为主,呈自由分散状,分布不均匀,具有较高观赏性和生态功能较好的园林植物应用偏少;种植在空间层次上的配植不够合理,乔、灌、草本、地被间的竖向搭配较少,单调乏味,覆盖率较低;季相植物的搭配不够合理,景观缺少季相变化。

2.2.2 人文环境

地震博物馆内藏有我国仅有的一块地震烈度碑、清朝时期的地震区划图、地震铜版题记等珍品;同时博物馆所处的兰州市被誉为丝绸之路黄金段上的重要节点城市,黄河上游的历史名城,是丝路文化和黄河文化的重要组成部分。但整个博物馆外环境景观规划没有与所处地域文化相依相存,忽略了人文地理的内涵文化特点,景观中人文元素体现较弱,致使游览趣味性降低;建筑规划也比较凌乱,功能分区不太明显;中心广场前摆放的张衡雕塑体量较小,没有与台地地形联系,以至于被其他景观淹没,彰显不出整个景观的主题性。

2.3 建筑及环境改造设计

2.3.1 主题定位

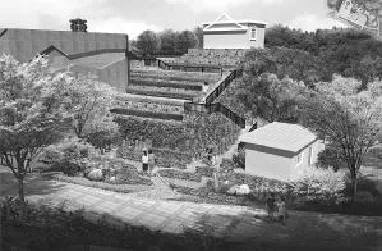

主题作为景观设计内容的组织主线,是整个景观艺术形象的高度概括,不仅要具备一定的文化内涵,还应具有识别性和感召力,景观设计的成功与否与主题界定有着最直接的联系。本案以“生态、休闲、自然、科技”为主题设计,主要体现以下4个方面(见图3)。

图3 鸟瞰图

1)寓教于乐:力求将基地规划为以地震史料与知识的陈列、宣传、研究为主体的博物馆文化和市民、游客休闲于一体的科普基地场所。

2)承前启后:注重从地域深厚的人文积淀中提炼出其精华,将文化与自然的魅力融入功能的整体环境中,创造一个主题突出、特色鲜明的人文景观,用简洁的景观手法来诠释地震博物馆的文化内涵。

3)绿色环保:充分利用基地所具有的珍贵自然生态环境资源,协调基地与周边环境的内部联系,突显生态主题,将人工景观与自然环境较好地融合为一个有机的生态整体,体现人与自然的和谐相处,实现生态的可持续发展。

4)尺度适宜:充分利用基地的原有山地地形,将建筑体量和立面与山体的比例关系、博物馆出入口与外部环境关系、新与旧建筑关系处理得当,使整个博物馆与山体的界面由硬变柔、由僵变活,具有高低起伏的隽秀轮廓线。

2.3.2 主题建筑

在满足建筑功能需要前提下,充分挖掘文化内涵,以地震构造成因,即地球板块相互挤压、碰撞、错动、破裂等为创意出发点,将主体建筑当作一个人文景观,通过东侧和西侧两块不同高度的体块构成。从视觉上的体量关系、立面的裂纹等来诠释地震博物馆的文化内涵,体现现代博物馆的科技特色。考虑室内外空间可交融流通,有利于展览空间的内外置换,整个建筑平面布局坐北朝南,依山而建。建筑耐火等级为一级,建筑内部各层设喷淋系统,防火分区及疏散楼梯设置均满足防火规范要求。

2.3.3 空间布局

1)平面布局。

整个总图布局以博物馆的“入口—出口”为构架,规划集陈列、科普、休闲于一体的博物馆环境。博物馆入口前广场景观主要以现代设计手法布置,以张衡雕塑为中心,结合台地地形组景,营造满足集散功能的休闲绿化空间。广场东侧设置带休闲坐椅的花架、花池,西侧设置景观墙、主体建筑等来限定东西空间,南侧到博物馆入口处为边界。

2)交通流线。

整个景区考虑人车分流,主要分为展览参观

的人流路线和车行路线,将人流、车流作有序的规划。利用场地原上山道路为博物馆景区主出入口道路,在进入博物馆正门内的前广场后,公众参观人流下车,然后向南步行至地震馆的东侧入口进入洞内参观,从西侧出口出来;在竖向空间路线布置上,人流由东侧的景墙处进入,再通过主体建筑的屋顶花园,然后继续可达景区的制高点地动仪景观台,然后经梯田景观的台阶下至西侧的休闲绿地空间;车流在前集散广场等候参观游客下车后,车辆沿着基地南侧边界所规划的单向车行道(宽4m,满足消防通道)向西行至后门停车场停车等候,待游客参观完到停车场上车,车辆从景区后门出,从上山路下山。从而做到人、货、车分流并保证馆区及广场休闲的安全、亲切的文化氛围(见图4)。

图4 总平面图

3)竖向空间。

竖向空间设计,借鉴中西方台地景观处理手法,合理规划,减少工程土方量,地形由“坡”改“梯”处理,由南向北、由下往上,依次为休闲绿地空间、主体建筑、制高点的地动仪景观(见图5),沿等高线形成层层叠叠、景观层次丰富的台地景观序列,并栽植树木、花草,营造具有野趣的梯田景观意境,给人带来自然的活力与乐趣(见图6)。既可俯瞰全园的景色,为借景形成提供理想的利用条件;又可景点间互为因借,一览兰州的城市风貌,与城市形成良好的视觉联系。

4)植物绿化。

在植物绿化设计,结合地形地貌,充分利用乡土植物,采用自由式与规则式的布局手法,以乔木、灌木、草、花卉、攀缘等植物组合成各种形态及不同性质的绿化群落空间。乡土小灌木、草本植物依山体等高线的走向,逐级升高,曲线布局,随地形的高差变化产生不同的空间层次感,营造“风花舞动、四季不歇”的流动花境视觉景观和自然乡野趣味意境,使主体建筑空间与绿化有机结合,巧借四周的山林景色,使整个博物馆外环境设计与自然山体相依相偎,融入其中。丰富的自然空间中存在仰视、俯视、纵深探视等独特、新奇的视觉效应,实现人与自然的和谐相处。

图5 制高点控制

图6 坡改梯处理

5)无障碍设计。

遵照《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2001),在基地内博物馆入口前广场的台阶处、主体建筑入口处、博物馆出入口处等均设置无障碍坡道设施。主体建筑内设无障碍厕所。

3 结语

打造独具特色的主题博物馆外环境景观,使景观设计与馆内的藏品性质紧密结合,发挥景观在主题博物馆空间环境氛围营造中的重要作用。这不仅契合了现代人追求的生态美学观,更丰富了城市景观空间的类型,为生活在城市中的市民创造舒适优美的公共环境,达到城市人文景观、自然环境与人三者的和谐。

[1]李东平.主题博物馆外环境景观设计研究[D].南京:南京林业大学,2012(06):3-4.

[2]刘永福.景观规划设计[M].上海:中国出版集团东方出版中心,2012:85-86.

[3]韩晶.浅谈意大利台地园造园的艺术[J].绿色科技,2013(07):107-109.

[4]谢滨.浅谈博物馆的园林建设[J].中国博物馆,2005(02):87-89.

[5]董松.论景观设计在博物馆中的应用[J].装饰,2006(12):20-21.

TU242.5

A

1673-1093(2015)09-0079-05

10.3969/j.issn.1673-1093.2015.09.020

王鑫(1979),男,陕西汉中人,讲师,硕士,毕业于西安建筑科技大学,就职于兰州交通大学艺术设计学院环境艺术系,系主任,研究方向:城市公共空间景观设计。

2015-04-27;

2015-05-03