近五年高考语文文言虚词考查分析

2015-10-15山东省济宁市育才中学刘传菠

☉山东省济宁市育才中学刘传菠

近五年高考语文文言虚词考查分析

☉山东省济宁市育才中学刘传菠

2010年-2014年,是各省市自主考试命题日趋成熟的五年。其间,全国一共有85套语文试卷(包括全国卷,不包括上海卷)。这些试卷都考查了文言文阅读这一题型,并且其分值有增加之势(2014年北京卷和上海卷的分值达到了29分,占整个试卷分数的20%)。无论是全国卷还是地方卷,文言文考查的内容和形式都趋于稳定:文言实词在文中的含义、常见文言虚词在文中的意义和用法、文章内容和作者观点态度的理解、翻译和断句。其中与教材联系最为紧密的就是文言虚词。

文言虚词是相对于文言实词而言的,虽不表示实际意义,但在表达上却各自具有不同的作用。从某种意义上说,不能掌握古代汉语的虚词,就很难读懂古文。所以,我们要重视文言虚词的学习,并根据不同的语境,分析不同虚词的意义和用法,这样不仅能在考试中游刃有余,同时还能品味出古代诗歌散文的独特韵致。

为了解高考语文对文言虚词考查的具体情况,本文针对2010-2014年五年高考语文试卷(85套试题)所考查的文言虚词进行统计、分析、比较和总结,在此基础上,探求其命题原则和规律,并针对这一考点的备考进行分析探讨,为高三学生的备考提供帮助。

一、2010-2014年高考文言虚词考查的分类统计

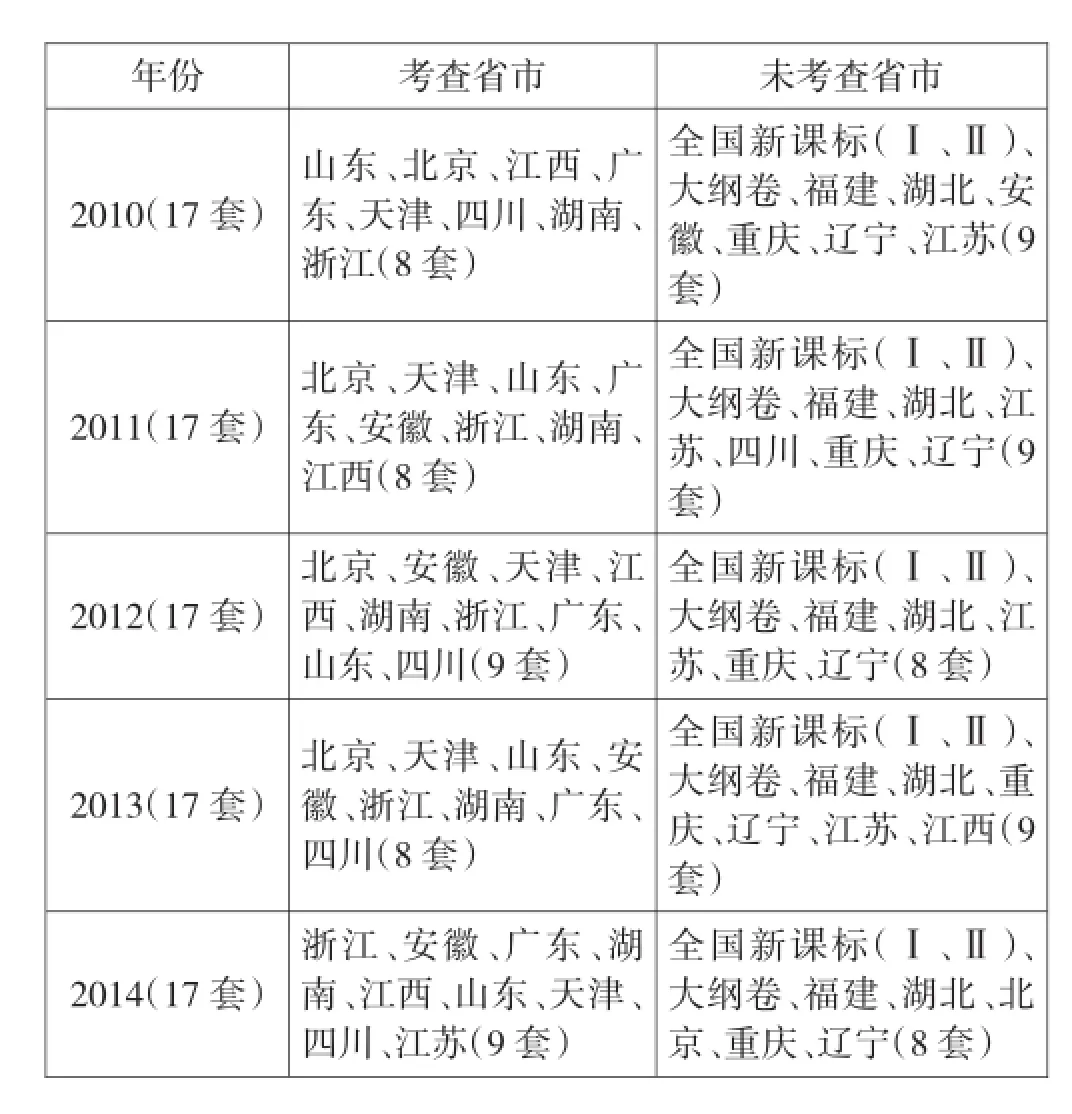

笔者分别统计了2010年-2014年的85套语文试卷所考查的文言虚词,分别从考查形式、考查频率、文章出处、作品年代四个方面进行剖析,总结了这些题项所体现出来的命题原则和规律。2010年-2014年,高考语文试卷对文言虚词进行考查的省市相对稳定,题型基本相当,具体情况如表1所示。

表1

通过表1我们可以清晰地看出:考查的省市已趋于稳定。在全国17套试题中,每年保持8至9个省市考查文言虚词,山东卷、天津卷、四川卷、广东卷、湖南卷和浙江卷6个省市的试题,连续5年都考查到了文言虚词这一考点,而江西卷和北京卷也考查了4次,其中江苏卷近几年来第一次考查这一知识点。

(一)考查形式稳中有变

文言虚词的考查一般在文言试题的第二题中出现,传统的考查形式主要是加点字的意义和用法“相同”或“不同”的一项,对文中的虚词和教材中的虚词进行比对,得出答案。

在近五年的高考语文试卷中,对文言虚词的考查主要有“下列句子中加点词的意义和用法,相同的一组”“下列X字的用法与其他三项不同的一项”“将文言虚词依次填入文中括号内,最恰当的一组”“填入下列句子□中的词语,最恰当的一项”四种形式。对于虚词的考查,大部分还是延续传统的考查模式,把材料中的文言虚词和教材中的文言虚词相对照,找出其意义和用法相同或不同的一组。但有些省市开始探索新的考查方式。2010年的17套试卷,在8套考查文言虚词的试卷中,北京卷、湖南卷和广东卷率先变革,两套试卷不再从教材中选择虚词,而是从材料内部选取,其后三年都延续这一考法。2014年的高考试卷中,广东卷又一次对文言虚词的考查进行变革,从材料中选出三句话并留有四个空,让学生根据句意和文言虚词的意义用法进行选择。

填入下列句子“□”中的词语,最恰当的一项是()(2014广东卷)

①编排官王尧臣,其内兄也,□亲嫌自列,乃以为第二

②伟即变前狱,至□四五,卒之付御史决

③敞侍英宗讲读,每指事据经,□以讽谏

A.①且②则③所B.①以②于③因

C.①且②则③因D.①以②于③所

近年来,随着新课改的不断推进以及高考命题研究的不断深入,高考试题的考查形式也呈现出多元化的特点。在对文言虚词的考查中,命题者开始探索更加灵活的考查方式,源于教材又高于教材的出题思路在一步步显现。其中北京卷和广东卷的变化更为明显,从材料内部选词,并对这些文言虚词进行比对,分析其意义和用法。2014年广东卷的考查难度更高,一方面考生必须理解这三句话的意思,另一方面必须掌握这些虚词的意义和用法,此外还要区分选项中异同点,选出最佳答案。无疑这种考查方式更为灵活,让学生由被动地识记课内虚词变为主动地掌握其意义用法,这种由被动到主动的学习方式的转变提高了学生学习的主动性、自觉性和灵活性。

(二)考查频率高低明显

对于文言虚词的考查,《考试大纲》的表述是:“理解常见文言虚词在文中的意义和用法。”并且将常见的文言虚词规定为18个,即“而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之”。重点考查考生在具体语境中理解、辨别文言虚词不同用法和意义的能力。

不同文言虚词考查的频率不同。笔者针对近五年的高考语文试题中出现的文言虚词作了一个梳理,以便于教师的教授和学生的学习。

2010年8份试题中,《考试大纲》规定的18个常用虚词,一共考查了14个,“若、何、则、与”4个虚词没有考查到。其中,“之”的出现频率最高,为5次;其次是“以、于、而”,各考查了4次;再次为“其”,考查3次;再次是“为、且”,各考查2次;“因、所、焉、乃、者、也、乎”各1次。

2011年8份试题中,《考试大纲》规定的18个常用虚词,一共考查了l2个,“乎、若、焉、也、与、者”6个虚词没有考查到。其中,“以”出现的频率最高,为5次;其次是“而、于”,各考查了4次;再次为“其、之”,分别为3次;“因、为、且、则”分别出现了2次;“何、也、所、乃”各1次。

2012年9份试题中,除北京卷的“舍”为文言实词,“然”在规定的虚词范围之外,《考试大纲》规定的18个常用虚词,一共考查了12个,“何、乃、若、焉、也、因”6个虚词没有考查到。其中,“以”出现的频率最高,为9次;其次是“为”,考查了7次;再次是“其”,5次;“之、而”分别为4次;“于、所”分别出现了2次;“则、且、乎、与、者”各1次。

2013年8份试题中,除重庆卷文言实词和虚词混合考查外,《考试大纲》规定的18个常用虚词,一共考查了l4个,“乎、若、焉、与”4个虚词没有考查到。其中,“而、以、之”出现的频率最高,分别为5次;其次是“乃”,考查了4次;再次是“且、所、为、因、则”各2次;“何、其、于、也、者”各1次。

2014年9份试题中,除了重庆卷文言实词和虚词混考外,《考试大纲》规定的18个常用虚词,一共考查了11个,“若、焉、也、何、且、因、则”7个文言虚词没有考查到。其中,“以”出现的频率最高,一共出现了6次;其次是“而”和“其”,各考查了4次;再次是“之”“者”和“其”,分别考查了3次;“于”考查了2次;“所”“与”“乎”“为”这四个文言虚词只考查了1次。

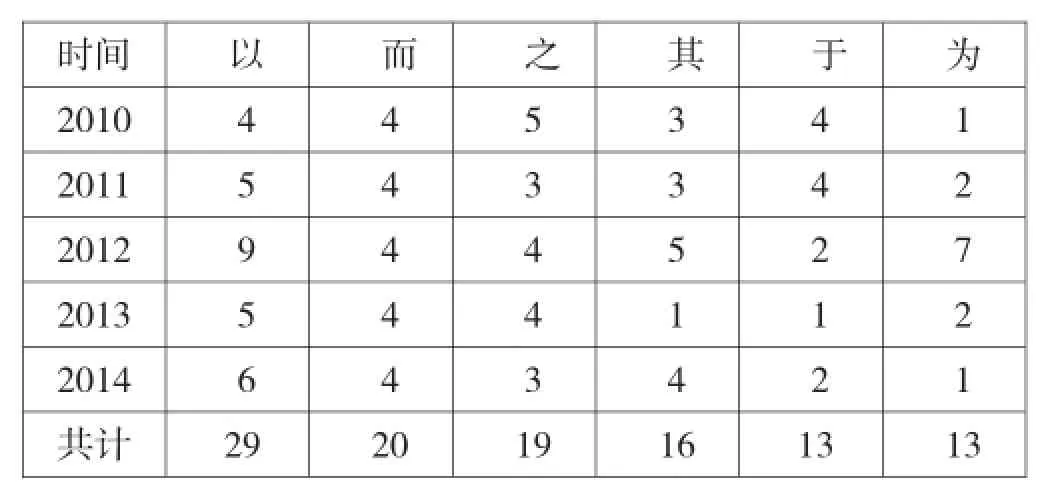

针对近五年来对文言虚词的考查情况,根据其考查频率,排在前六位的文言虚词分别是“以、而、之、其、为、于”。这六个文言虚词每年的考查频率都很高。笔者做了一个统计表格(表2),这样更为清晰直观。

表2 2010-2014文言虚词考查频率统计(单位:次)

根据近五年考查情况,我们对18个常见文言虚词考查的频率进行分类,分成三个等级,常考第一等级:以、而、之、其、于、为;常考第二等级:乃、且、所、因、者、与;常考第三等级:若、也、何、乎、焉、则。因此,学生在平时学习文言虚词的过程中,一定要全面掌握,并且有所侧重。

二、虚词出处差别有致

探究文言虚词的出处,考查文言虚词的语境,这样有利于学生对所考查的虚词有一个宏观的把握,便于他们在复习中有的放矢,更有针对性。

在2010年命题涉及的课内文言语句,覆盖了中学语文教材15篇文章(其中1句出自初中课文《出师表》)。选句频率最高的是《廉颇蔺相如列传》和《劝学》,各3句;其次是《寡人之于国也》《赤壁赋》和《鸿门宴》,各2句;《苏武传》《阿房宫赋》《逍遥游》《烛之武退秦师》《滕王阁序》《师说》《游褒禅山记》《五人墓碑记》《齐人有一妻一妾》等也是命题者涉及的对象。

2011年试题中,命题涉及的课内文言语句,覆盖了中学语文教材l6篇文章(其中1句出自初中课文《桃花源记》,1句出自诗歌《琵琶行》)。选句出现频率最高的是《廉颇蔺相如列传》,有7句;《鸿门宴》和《师说》各有3句;《烛之武退秦师》《伶官传序》各有2句;四川卷和湖南卷不约而同地选用同一语句(“尔其无忘乃父之志”)中同一虚词(“其”)作为考点。《劝学》《赤壁赋》《游褒禅山记》《归去来兮辞》等重点篇目也是命题者选材的对象。

2012年试题中,命题涉及课内文言语句,覆盖了中学语文教材17篇文章(另有四句出自课外)。选句出现频率最高的是《鸿门宴》《廉颇蔺相如列传》和《赤壁赋》,各有3句,其中天津卷和四川卷不约而同地选用《赤壁赋》中“盖将自其变者而观之”这一句,分别考查“其”和“而”的意义和用法。其次是《逍遥游》《兰亭集序》和《师说》,各有2句。《劝学》《烛之武退秦师》《荆轲刺秦王》《苏武传》《游褒禅山记》等也是命题者选材的对象。

2013年试题中,命题涉及课内文言语句,覆盖了中学语文教材l5篇文章。选句出现频率最高的是《鸿门宴》,有5句;其次是《师说》,有3句,安徽、湖南、山东卷不约而同地选用《师说》中“今其智乃反不能及”这一句,同时考查句中“乃”的意义和用法。《廉颇蔺相如列传》考查2句。《苏武传》《张衡传》《荆轲刺秦王》《烛之武退秦师》《游褒禅山记》《六国论》《滕王阁序》等也是命题者选材的对象。

2014年试题中,命题涉及课内文言语句,覆盖中学语文教材16篇文章。选句出现频率最高的是《师说》《逍遥游》和《廉颇蔺相如列传》,各有2句;《阿房宫赋》《寡人之于国也》《六国论》《劝学》《归去来兮辞》《伶官传序》《论语》《庖丁解牛》《赤壁赋》《鸿门宴》《兰亭集序》《荆轲刺秦王》《陈情表》等也是命题者选材的对象。

综观近五年文言虚词所涉及的课内语文教材,不难发现虚词选取的“重灾区”就在为数不多的几篇文章之中,其中《廉颇蔺相如列传》《鸿门宴》《赤壁赋》《师说》这四篇文章的虚词考查得最为频繁,几乎每年高考都要涉及到。因此,学生在平时学习时,一定要在这四篇文章上多下功夫,争取里面出现的所有文言虚词都要掌握,并在此基础上掌握其他文章的文言虚词,这样由点到面,由面到篇,学生在学习这些文言虚词的同时,能够对这些文言虚词有一个整体的把握。为此,笔者针对近五年虚词选取语文教材的频率作了一个统计(表3),以便于老师教授和学生学习。

表3 2010-2014文言虚词出处统计(单位:次)

通过上表可以看出回归课本、夯实基础的重要性。综观近五年的文言虚词考查,有10篇文章必须要重视:《烛之武退秦师》《劝学》《荆轲刺秦王》《过秦论》《鸿门宴》《廉颇蔺相如列传》《苏武传》《张衡传》《师说》《游褒禅山记》。在学习的过程中,不仅要对其文言虚词进行重点掌握,还要对其文言实词、句式和用法、断句、翻译进行全方位、多角度的学习,完全把这些文章吃透,通过对这些课文的复习,使上述知识得到进一步巩固和强化。

三、复习备考策略

根据近五年来高考语文对文言虚词的考查情况以及考生的答卷情况,笔者对2015年的高考语文文言虚词备考提出以下建议。

(一)立足教材,注重积累

教材是破解文言文阅读的一把金钥匙。综观近五年各省市对于文言虚词的考查情况,表面上是出自各式各样的文献资料,考查形式也是五花八门,但这并没有完全脱离中学教材,这些词在课本上都能找到。如2014年江苏卷考查“其”的用法,虽然没有选取课内文言虚词进行对比,但对于“其”的用法,在教材中早已涉及。“其”最基本的用法是第三人称代词,相当于“他(她、它)的”“他们的”。例如《论语·卫灵公》中的“工欲善其事,必先利其器”,《师说》中的“夫庸知其年之先后生于吾乎?”《阿房宫赋》中的“使六国各爱其人”等。“其”的另外一种用法是语气词,表示揣测、反问、商量或期望。韩愈的《马说》中的“其真无马耶?其真不知马也。”第一个“其”是反问语气,译成“难道”;第二个“其”则是推测语气,译成“恐怕”。《烛之武退秦师》中的“吾其还也,亦去之”,其中的“其”字,表示商量的语气,译成“还是”。

所以,教材是学生备考的出发点和落脚点。很多学生不重视教材,认为上面的内容老师都讲过,没有什么新意,不知道“温故而知新”的道理。学生在学习课内文言文时,一定要深挖教材,不能仅仅停留在“就词论词,就句论句”的层面上,要多多积累与之相同或相近的词语,通过一个字、词或句能联想到一句话或一篇文章,以点带面,以面盖点,把横向记忆和纵向记忆结合起来,全面理解词和文句在文章中的意思和用法。比如,常考的文言虚词“之”,它有固定的几种意思:(1)代词,相当于“这”“这个”“它”“他们”等,这是它最普遍的意思,几乎每一篇课文都能找到它作代词的影子。(2)动词,相当于“去”“到”“往”。这个义项出现的频率不是很高,但有的篇目也涉及到了。像《陈涉世家》中“辍耕之垄上”的“之”,《为学》中“吾欲之南海”中的“之”,《鸿门宴》中“项伯乃夜驰之沛公军”,《黄鹤楼送孟浩然之广陵》中的“之”等。(3)主谓之间,取消句子的独立性。这样的句子也很多,像《烛之武退秦师》中“臣之壮也,犹不如人”,《爱莲说》中“予独爱莲之出淤泥而不染”,《师说》中“师道之不传也久矣”,《邹忌讽齐王纳谏》中“妻之美我者私我也”等等,不胜枚举。(4)作标志,主要是宾语前置、定语后置的标志。这个也很多,像《陋室铭》中的“何陋之有”,《烛之武退秦师》中的“何厌之有”,《师说》中的“句读之不知,惑之不解”,《马说》中的“马之千里者”,《劝学》中“蚓无爪牙之利,筋骨之强”等。(5)补足音节,无实义。如《寡人之于国也》中的“填然鼓之”,《赤壁之战》中的“顷之,烟炎张天”等。这些课文都是教材要求背诵的经典篇目,学生在日常训练时要学会积累,把相同的知识点汇总分类,举一反三,同时在积累的过程中还可以复习其他文章,一举两得。

(二)强化背诵,夯实基础

背诵是学习文言文的前提和基础,也是提高文言文阅读水平的根本途径,没有扎实的背诵功底,学好文言文犹如纸上谈兵。任何一个文言虚词都不是孤立存在的,它都存在于一定的语境中,通过语境辨析其意义和用法是最便捷的方法。例如“积水成渊,蛟龙生焉”中的“焉”,乍一看放在句尾,很可能是语气助词,没有意思,可不译。其实,如果回到原文中就会发现,这句话出自荀子的《劝学》,原文是:“积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉。”这两个“焉”字不是语气词,而是兼词,兼有代词和介词的词性,可以译为“在这里”。

新修订的《中学语文教学大纲》已有明确规定:“诵读古典诗词和浅易文言文,理解词语的含义和作品的思想内容,背诵一定数量的名篇。”这个“一定数量”就是平时要求背诵的篇目,大纲规定的《师说》《赤壁赋》《劝学》等20篇古文。学生在背诵这些篇目的同时,对文言文的语言感知能力也会越来越强,文言文的阅读水平也会越来越高。

(三)寻找规律,学会迁移

通过对近五年文言虚词的考查分析,我们发现其考查频率是有一定规律的,其中“以”“而”“之”这3个文言虚词的考查频率最高,一共考查了68次(表2),考查率占了62%。其次是“其”“与”“为”这3个虚词,一共考查了42次(表2),考查率占38%。

通过分析我们可以看出,这6个虚词是我们学习、掌握文言虚词的基础,在备考过程中一定要把这6个文言虚词的意义和用法全部吃透,其出自哪一篇文章也要了然于心。对于剩下的12个文言虚词,也要根据其考查的频率一并掌握,如2014年山东卷就考查了“所”这个文言虚词的意义和用法,绝不能有侥幸心理。

所有的古文都是相通的。无论课内还是课外,没有什么实质的差别,这就要求学生学会如何对知识进行迁移,形成把已有的知识转化成解决未知的能力。如“乃”这个文言虚词,2013年的山东卷和安徽卷都考查了,并且都出自韩愈《师说》的“今其智乃反不能及”这句话,在这里“乃”译成“竟、竟然”。其实这个文言虚词初中时就已经学习过了,如陶渊明的《桃花源记》“乃不知有汉,无论魏晋”一句的意思是“竟然不知道汉代,更不用说魏晋了”。因此学生在复习的过程中,一定要学会知识迁移,把死的知识用活,用已知去解决未知,这不仅是一种学习方法,还是一种学习能力。