我为什么做摄影书

2015-09-24言由

言由

2006年10月我开始在网络上分享我从Google Reader得到的国外的艺术设计方面的资讯,主要的平台是百度空间和豆瓣网。因为当时百度空间提供的免费图片空间最大,速度也快,版式也算简单,我选择在那里开设了我的第一个博客。我还专门写了一篇“创刊词”,其中提到因为对纸的偏爱,我的目标就是要做一本自己的纸质杂志,所以这个博客是为纸质杂志做准备。一开始,博客的名字叫“underconstruction”(在建),后来也叫过“Not amagazine”(不是杂志)等带有否定意义的名称,因为我当时还是蛮固执的觉得真杂志就应该是纸杂志。直到后来有一次改成“假杂志”后就再也没改过了。2009年,我申请了独立域名的“假杂志”。而那个独立域名的博客,关注点基本都放在了摄影和独立出版上。

因为并非从摄影史的角度开始接触摄影,所以一开始喜欢摄影是纯视觉的,而这些视觉经验基本都来自于我看过的近1000部电影,其中大多是日本和台湾电影。我最早喜欢上的导演是侯孝贤。我从《冬冬的假期》开始看侯孝贤的电影,完全被他的电影里的乡土气息吸引,我很快找到原因,因为我小时候就是像《冬冬的假期》里的孩子那样大夏天在水田边池塘畔游荡。后来看《童年往事》《风柜来的人》《恋恋风尘》等,讲的都是自己或者编剧自己的故事。这对我后来如何判断一个好的摄影作品产生了巨大影响。我喜欢的作品,全是在讲自身的经历,或从自身经历出发形成的作品,而不是那些空洞地去批判社会,或表达怜悯或表达愤怒的作品。

与我合作过的摄影师里,孙彦初的拍摄的地点基本都在他熟悉的河南;刘垣的《DigitalBuilding》是对某个自我的结构和否定;张晓的《海岸线》看似宏大,却是他离乡太久后对故乡的追寻:塔可这些年喝的茶估计比我喝的白水还多,《尘芥集》是一套关于他日常琐碎的系列,是一套用茶泡出来的作品;老家是重庆巫溪的木格,绝不是以《回家》这套作品单纯地去批评三峡工程;朱墨的《空日》基本就是他个人的北漂简史;也许还有人不知道张克纯因为拍摄《北流活活》使他整个人的性情都发生了变化;很多人认为张巍的《人工剧团》是个纯政治的系列,但我决定找他合作,就是在闲聊中,他说这个系列的由来,是他从小长于“剧团”,却看着“剧团”逐渐解散的经历:从杨圆圆的《克拉科夫的十日》里,我们可以看到她的“后社会主义”情结,或多或少缘于她小时候长大的环境。当然,这些我在合作之初都没有意识到,甚至可以说是无意识的,都是回过头去看到才发现我的标准是如此的一致。

那时候的豆瓣,就是这样像一片森林一样的地方,里面的道路四处联接,里面有着各种生物,生机勃勃,互相影响。你可以通过一个人找到另一群人,你可以通过一部电影找到一种类型的电影。我从侯孝贤开始找到了更多喜欢的导演,比如成濑巳喜男、小津安二郎、相米慎二、吉田喜重、新藤兼人、河濑直美、是枝欲和、洪尚秀……

同样,我可以从一个喜爱的摄影师的小组开始找到更多摄影师的小组。比如,我从埃里克·索斯(Alec Soth)开始,找到了威廉·埃格斯顿(William Eggleston)、斯蒂芬·肖尔(Stephen Shore)……,但摄影与电影有点不同的是,在小组里或经常或偶尔发言的也是我关注的另一类人,我从那里知道了张君钢、游莉、孙彦初、朱力、林舒、刘垣等人,他们是我第最早关注的国内摄影师。他们的创作和观点、至今都对我影响很深。

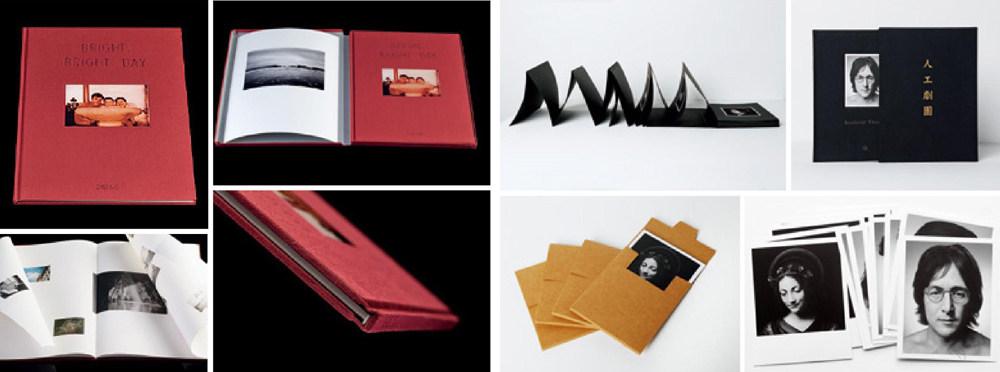

2010年的时候,大家纷纷都离开豆瓣去了微博,我也不例外。微博给我提供了更大的分享咨询的平台。一开始,我分享得最多的还是世界各地出版的独立杂志,因为对摄影的偏爱,我在一些国外的独立书店看到了除了杂志之外的出版物——摄影书——大多数都是限量的,制作精美。于是,我开始研究各个独立书店网站上的摄影书,并且发现这个世界的绚烂多姿,顺着网站上超链接我发现了一个巨大的摄影独立出版的世界,完全找不到尽头。正好,那时我有点厌倦了在网络上呈现摄影师的摄影作品,独立域名的假杂志也写了一年多,有点疲了。碰巧那时孙彦初在豆瓣上介绍了他去打印店做的一本摄影书《Obsessed》(沉迷于此),我看了满心欢喜,便联系他是否愿意和我合作出一个量更大的书。我们一拍即合,就开始去做了。我的真杂志的梦想就这样被“出版计划”走在了前头。2011年,6月4日,假杂志和摄影师合作的第一本摄影书诞生了。尽管有许多不满意的地方,但第一次拿到自己做的纸质的书还是很兴奋,并再次坚定了一个信念:摄影作品就是要捧在手上翻来翻去才有感觉。

我的这个观点还受到来自1416教室的博主任悦的影响。正是大家都对博客开始厌倦的时候,她依然不懈的在写博客,分享最新的摄影资讯和观点。并且,在她的博客上过几天就会有关于摄影书的文章。我从开始做书,一直到现在,她的很多观念都还不断在启发着我。所以,每一本书出来,我都会给她寄一本。我没有上过她的课,但每一本书寄给她的时候都有点上交作业的感觉。

凭一己之力,四年里我做了10本书,不算多也不算少。最大的感慨就是大家居然可以让我这么任性地做下来,很多朋友一买就是两三本,并且友情推荐给各自的朋友。我深知这10本书里不是每一本书都完美,甚至没有一本是完美的,也知道要以两三百块钱买一本年轻摄影师的书是一次冒险的投资。好在,我对大家的回报是一本比一本做得好。不过,也是因为朋友的热情,很多人会误以为我的书都是靠朋友在支持。殊不知,去年出的好几本书,销售到国外的数量已经接近国内。今年,我第一次带我的书去参加国际性的香港摄影书市。虽然,之前也有很多国外的摄影书店通过网络进了我们的一些书,但第一次面对面与中国以外的摄影书爱好者交流时,他们对我做的书表现出来的热情还是让我感到意外。在香港,在我的摊位旁边的是日本独立出版社super labo的创办人Hoki,他非常的热情。聊天的过程中得知,他的工作方式与我极其相似,从编辑设计开始就一个人负责所有的事务,实在太忙就让老婆帮帮忙。厌倦了东京快节奏的生活,他将家搬到了1小时车程的镰仓。每周他都会搭乘新干线去东京与艺术家和设计师碰头,工作的地点就在星巴克。他推销书的一大秘诀就是,去参加大大小小几乎所有的摄影书市,这样不仅能卖书,还能与很多人面对面交流,让更多人知道他的小出版社,他十分珍惜这样的机会。于是,我也下定决心要去参加更多的摄影书市,比如东京、伦敦、纽约等等。其实,我做这件事有一个很大的心愿就是希望在世界摄影书的群体里有中国摄影书的身影,让大家看到我们的书时惊讶的说,哦,原来中国也有人在做这件事!而且做得还不赖!这算是我的一个虚荣心吧。