徐昂:我想跟大众聊聊天

2015-09-10肖竞

肖竞

说到经典,在我见过的戏剧和电影界诸多导演中,徐昂是对自己外型最讲究的一位。每次见面,他都穿得十分漂亮,内外搭配得当,头发梳的一丝不苟。戴着复古眼镜,眼睛在镜片的作用下显得格外大,举止彬彬有礼,很有些经典文化人的派头。

其实,在导演工作之外他确实演过不少戏,比如《我爱桃花》里的翩翩少年,比如《女仆》里的反串扮女,都尽显风流。如今戏剧圈还有不少老观众,特别是女性观众,还总念叨什么时候能再看他上一回台。

但是,徐昂显然还是对导演这个行当更有兴趣。

上一次采访徐昂,是在2014年的这个时候,当时《十二公民》已经拍完,正在酝酿接下来的送电影节、筹备上映等一切事宜。那时候的徐昂给人的印象还浸淫在《喜剧的忧伤》的光环中,他也没有过多地谈这部电影,只说了如何跟12个成熟优秀的演员同时工作,把12个人拧成一股劲——不断地说明、分析,一遍一遍地跟演员沟通。这事后来在何冰的口中得到了印证:“徐昂不厌其烦地跟十二位演员阐述。在我们排练的那段时间,徐昂经常把同样的事情讲个七八十遍。”但每一个和徐昂合作过的演员,都愿意继续跟他合作。这也是为什么《十二公民》里的12个人水平如此齐整,他们都是当下中国话剧舞台上最优秀的演员。

那次采访我印象最深的,就是这位导演的“话唠”。但他说:能说,是一个导演的基本素质。“导演必须一个人跟十个人一百个人把事说明白,让大家去做,所以当导演必须得是话痨,说话是基本功、童子功,得从小爱说话,爱跟人交流。”

不得不承认,采访徐昂是一次巨大的挑战。这个不到37岁,曾经立志学物理的导演有着超乎一般艺术工作者的严谨思维和分析探究能力,当他想说明一件事情,会一直找到这件事的源头和所有相关信息,每一个回答都有巨大的信息量。

在《十二公民》以前,“徐昂”两个字生长于戏剧,而且是大放异彩的生长。徐昂成长于北京某机关大院,高中时偶然在“中戏”看了一部戏,高考时因为想“偷懒”他就考了提前录取的“中戏”,从此开始和戏剧的缘分。在他们那届的毕业大戏《安提戈涅》里,他饰演安提戈涅的舅父,因为觉得太无聊,给自己的段落加了点别出心裁的“作料”,没想到演出时被北京人艺看中,进入了这座戏剧殿堂——在他之前,北京人艺已经10年没招过新导演了。

2001年徐昂进入北京人艺。从导演助理做起,历经助理导演、副导演、执行导演、联合导演最后才能成为导演,这是北京人艺导演的必经之路。大概是因为剧院资源有限,年轻的徐昂想法很多,却得不到足够多的机会。

2007年起他动起了另谋出路的心思,开始以个人的方式投资在外面做戏,第一个作品就是《女仆》。他自导自演,又找来了演员雷佳合作,两个人在人艺实验小剧场里演了一轮,票房口碑都不错。雷佳,就是《十二公民》里的“1号”陪审员。

从那以后,徐昂一边在北京人艺工作,一边自己在外面创作,大多是小剧场作品,也接点电视剧的活儿,“最早做戏我都是自己找投资,有时候管家里借点,几乎没赔过钱。”他说。

因为作品确实不错,徐昂渐渐地在小圈子里有了名气。

2011年,陈道明找到徐昂写剧本。徐昂觉得原来的剧本不是很有意思,就把自己看中的《喜剧的忧伤》推荐给了陈道明。两周后,陈道明拍板:“咱们一起弄吧。”

这个项目本来是要放在小剧场演出的作品,当时的北京人艺院长张和平一眼看中了这个戏的潜力,考虑之后决定挪到大剧场演出。那时候连很多人艺人都不敢相信——陈道明,真的要在首都剧场演话剧了?

三年连演三轮,每一轮戏票“比春运火车票都难抢!”《喜剧的忧伤》不仅刷新了北京人艺60年的票房纪录,在中国的戏剧史上又叫好又叫座的热烈程度也是绝无仅有的。

《喜剧的忧伤》一鸣惊人,也让导演徐昂一举成为戏剧圈里观众最多的导演。据说,《喜剧的忧伤》在剧场里上演的每一天,徐昂都在首都剧场的前厅、书店、咖啡厅接待各路记者、同行以及可能的合作者。陈道明和何冰经常开他玩笑:“你看,又去演导演了。”

也是在差不多那个时候,《十二公民》被提上日程……此后,电影在国际电影节上获奖,徐昂对电影充满了浓厚的兴趣,也增加了不少信心。接下来的几年,他打算在电影这门大众艺术里一展身手。

话说从头,伴随着电影版《十二公民》而来的,还有《十二公民》图书版以及《十二公民》话剧版。图书《十二公民》里囊括了徐昂和12个演员的采访、手记、对彼此的评价,以及经典剧照和剧本全本。话剧《十二公民》继续由徐昂执导,他殚精竭虑地希望能争取到原班人马上台。

短短15年戏剧生涯,徐昂已经在身后积累下经验、资源、名声和观众。一“戏”三吃,更让徐昂成为了名副其实的“第一人”。内地电影圈和戏剧圈虽然藏龙卧虎,但凭着这份儿能力,这份儿魄力,这份儿来势汹汹的气势,这位1978年出生的年轻导演让所有人只觉得眼前一亮。

2005、2006年前后,徐昂想把《十二公民》排成一部话剧。他很喜欢这个剧本,愿意做中国化的改编,同时他所在的北京人艺又有足够的演员资源,能满足他最完美的设想。但种种原因,这个构想没能实现。直到2012年《喜剧的忧伤》正火时,《十二公民》现在的制片人王鲁娜、编剧之一韩景龙找到徐昂想一起做个电影。在首都剧场图书馆的小阅览室里,徐昂跟二人说起这部电影的想法。当时的徐昂并不觉得这事一定能成,在影视界说个想法就没下文的事太多了,那天聊完,徐昂就又回去排戏盯演出了。

就在他已经把这件事忘了的时候,王鲁娜给徐昂打电话,说这事开始弄吧。随后又有了报批、送审、立项的文件,看起来颇像那么回事。“我觉得不容易,有这个机会的话,要不然就做做试试,我就开始给它做成一文本了。”然后,事就这么成了。

Q:你将《十二公民》定为“喜剧”,为什么?

A:这个问题里边就涉及到了我们对喜剧和悲剧定义的问题,最早是在《诗学》里边提到悲剧和喜剧的概念,我认为在中国把tragedy、comedy翻译成悲剧和喜剧是有问题的,就是说这两个词牵扯进来的悲和喜的概念,其实是没有这个意思的。《诗学》里边的定义,是说如果我们说悲剧,说的是在一定时间长度之内,终始再现生活的原貌就叫悲剧,也就是说他认为太阳的升起到落下的这个过程就是悲剧本身。你看我们还不得不用悲这个词,但其实并没有伤感,它只是发生,就是世界是这样的,所以它是tragedy。

然后这个comedy实际上是与之相反的,也就是说扭曲的再现生活。我们说一个很简单的就是说太阳从西边出来了,它本身带有了某种所谓的喜剧性。而从美国的《十二怒汉》到中国的《十二公民》的过程,在中国发生了这样一件事,这件事本身是喜剧,因为在中国没有这样一个陪审团制度,但是这些人要在中国完成这个制度,也就是说它是被虚拟出来的,它不是真实发生的情况,所以它本身带着一种调侃。在网上有很多知道有这个电影的人,当时就给出了一个评价,说要不然这就是一科幻片,要不然就是一个喜剧,因为它不可能是一个正剧,或者悲剧。

Q:这部电影在观众投票决定奖项的罗马电影节获得了最高奖,当时在放映时当地观众直观的反应是什么?

A:我们在罗马放这个电影的时候,一开始是有很大担心的,因为意大利观众他是不太看字幕的。在欧洲的观众里面最愿意看字幕的是法国观众,因为法国观众看的外国纪录片类型的电影,就是这种文学性比较强的电影量比较大,多少带点看文章配图的意思,所以法国人是比较爱看字幕的。但是意大利人懒,不太愿意看字幕,他就更喜欢看着画面听,意大利人性格就那样。我们就有点担心,会不会观众不愿意从字幕去了解这部影片,但是这部影片语言又非常的重要,而且里边涉及了一种在中国城市化进程当中出现的很必然的一些情况,地域性差异导致的偏见。这是电影中描述的一个很重要的内容,对吧。就是说如果有12对矛盾的话,很可能这12对矛盾里边至少有一两对是或者说中间有一段情节是为了这个东西而展开的。会担心意大利观众能不能理解,好在当时的翻译很精通意大利语,也很精通中文,电影里河南人的部分,她用了意大利方言。这个方言有点像中国的东北话或河南话,在意大利主流电影市场很容易被认为是某种喜剧,就像有一段时间我跟天津人说话,老不知道他们到底说的是认真的还是开玩笑。翻译用了这种方言,意大利观众就完全明白了。在整个播放过程里,观众一直在笑。

我们发出笑声往往都还是理解的一个表现,所以意大利观众们的这个笑我觉得是表达了某种对人的通性的一种理解。

拍摄《十二公民》期间,徐昂忽然想起了一个关于这部戏的比喻:那张桌子其实就是“最后的晚餐”,12个人围坐一桌,那第13个人就是缺席的上帝。这些“门徒”中有犹大,有上帝最爱的约翰,有真正相信上帝的人,也有毫不相信上帝的人。在由“不信”抵达“信”的过程中,上帝会不断幻化为某个人正在说的话,这些“信”与“不信”都加诸在那个事件的核心人物——孩子身上。

这是个美妙的比喻,也让人很快理解了这部电影。

Q:看过《十二怒汉》的观众会对如何在中国版电影里表现陪审团制度表示疑惑,而看过《十二公民》后会发现,陪审团制度存在与否并不是最重要的。

A:苏格拉底的那个《正义论》提到了一点,什么叫正义呢?实际上强权即正义,如果一个个人拥有了某种权利,哪怕是小的,他就产生了一种正义。在中国我们看到的一个情况就是拥有巨大权利的人,拥有着巨大的正义,他是不需要自己再有任何道德感的。而越没有权利的人越要伸张自己的正义感,就是说我想自己是正义的,我希望用正义来批判别人。

这就是为什么中国社会里边在谈论任何一个问题的时候,大多数网络上的评价,都是以政治正确或者道德正确为先导开始进行评判。

《十二公民》到中国来,我们实际上并不是用它来探讨在中国有没有这样的法律制度,而是凸显了因为权利的缺失,人对正义感的需求。比如“李天一案”,每个人都有每个人的角度,每个人都觉得自己是正确的。

这部电影里的“人”从社会化的人走向个体的人,把目光从着眼于一群人开始具像到个体身上,抛开最简单的误解和偏见寻找更复杂的误解和偏见。

Q:在电影最后,所有人达成一致后,三三两两地走出体育馆和孩子们相聚,呈现出一幅扶老携幼的美好社会图景。这在现实中是不可能的,而你也反对拍“理想化”的电影,那这个结尾的功能何在?

A:我不认为这个世界能够达成百分之百和谐,怎么可能大家通过两个小时的讨论,最终达成一个共识呢?产生分歧和偏见是这个社会的常态,达成共识实际上是这个社会里几乎不可能发生的一个情况。但是不影响我们突然出现同一个角度和愿景,我相信这12个人都希望出现的一个愿景其实在最开始就已经发生了,如果那8号没有投反对票的话,他们也会高高兴兴地从里面走出来完成这个画面,见到自己的孩子们,跟他们拍拍握握,可是大家没有经历过这样的一个讨论过程。我们一生下来第二分钟就死了,和我们经历了这一生才死去的区别在哪呢?

在于我们改造了这个世界吗?还是我们经历了些什么呢?我觉得可能是经历了些什么,然后在你个人身上形成某些印记,我觉得那就够了。我们对乌托邦的这种追求,不是今天才开始的。我在拍这部电影之前,第一个想到的就是他们走出去的时候会是什么样,有点像是去看一趟心理医生或者按摩,当时按得有点疼,但是按完出来挺舒服的那个感觉。心里越拧巴的人出来的时候越舒服。

曾经有一次,几个电影节和电影投资方的人坐了一桌子和徐昂聊天,很严肃地问他:“你想做一个电影节导演,还是想做一个市场导演?”当时的徐昂有点蒙,不太明白这是在说什么,不知道原来电影行业的人都这么聊天。后来徐昂反应过来,电影界是用这种二分法给导演们归类的。

其实在戏剧领域,也多少存在着这样的二分法。但徐昂身处北京人艺,既不靠商业,也面向大众观众,躲过了这个问题。但到了电影行业,他也要考虑“二分法”的问题了。

Q:“电影节导演还是市场导演”,你最终的选择是什么?

A:有些人可能和小众聊天,有的可能和大众聊天,聊天的能力和你愿意怎样聊天导致了你处在哪类。大多数电影节更多的是针对小众精英化的评委去谈话;而另外一种类型的导演是拿出一部作品和更大的观众群去聊天,在这两类之间我更倾向于自己是后者。

我也跟小众聊过,聊的也还行。你往往会发现很多和小众聊的很好的导演,和大众聊的都不太成功。我当然想试试跟大众聊天是怎么样的,如果说实在不行的话,咱们再跟小众聊,可以聊一些更小众的话题。而且现在的电影市场环境里,不能指望着每一次都有王鲁娜和聚本传媒这样的资方,他的出现不是一个常态,做《十二公民》这样的东西不是一个常态,所以我用非常态去要求自己,一直这样工作我觉得是有困难的。

Q:你从小是一个感受力特别强,特别爱观察别人的人吗?

A:对,我小时候就是那种小丑型人格,特别希望我爸妈特别高兴,你知道吧,希望买好大人,就把情商锻炼得比较比较高,就经常希望获得一些好处,趋利避害吧。所以那种对大人的观察还挺有意思的,然后再有一个就是,小时候你玩过那种游戏吧,弄一堆那种小人,让他们之间发生点什么故事之类的。在一个非常小的范围里进行一个想象。当时认识的人又不多,小时候想读懂一作品挺难的,人物出现的时候都是名字不是形象,所以这就是为什么小孩愿意看小人书,因为它提供一形象给你,我们小时候记住的形象,一般到长大了以后你很难改变,因为小时候你就认定它是这形象了,长大了以后想去改变,这个就感觉是一种对你的冒犯。

戏剧说到最后,最本质的地方,其实还是“表演的艺术”。徐昂是如此地依赖表演,如此地尊重表演。正确的成功方式就是这样。除此之外,徐昂身上还有一个极好的优点。他并不在一开始就设立一个彼岸,再明确地告诉演员们这个彼岸是什么。徐昂选择和我们一起去看看那个“彼岸”到底是什么风景。即使演员做不到他也不为难,因为他知道那样做是不科学的。人都要彼此尊重。徐昂不会因为演员不能做到而嘲笑他们,或者厌弃他们。他在导演手段的表现上,有远远超越他年龄的成熟。

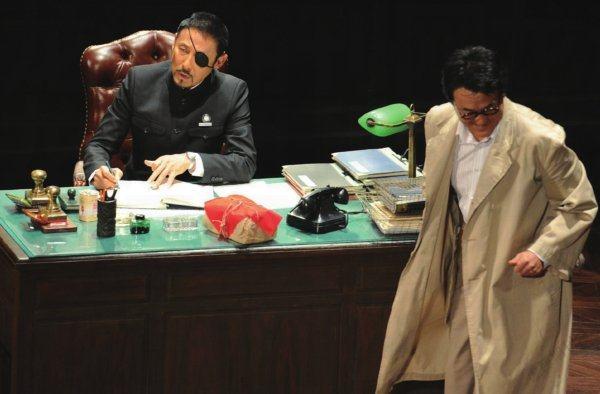

暑期的法学院,一群未通过英美法课程期末考试的学生来校补考。他们组成模拟法庭,审理一桩社会上饱受争议的“20岁富家子弟弑父”案。12位学生家长组成了陪审团。这些人来自不同阶层。他们在听取学生法庭审理后,将对本案做出最终“判决”。

这12名陪审员互不相识,但按照规则,他们必须达成一致,才能结束审判。第一轮投票,就有11人认定“富家子弟”有罪,所有人证物证都指向这一结果的情形下,8号陪审员提出疑点并力争人们进行讨论。随着审判的进行,每个人背后的故事也浮出水面。