寻找宇宙“幽灵”

2015-09-10

爱因斯坦的广义相对论诞生100年来,在揭开宇宙奥秘的同时,也引发了一些至今仍未解开的谜团,其中,暗物质和暗能量这两个宇宙“幽灵”,被视为21世纪物理学研究的最重要问题之一。

普通物质只占宇宙总质能的4.9%

暗物质和暗能量是如何“现形”的?上海交通大学鸿文讲席教授、粒子与核物理研究所所长季向东介绍,天文学家发现,他们观测到的一些宇宙大尺度现象,与广义相对论、牛顿力学的理论预测并不相符。

例如,银河系的恒星都在绕着银河系中心高速运动,根据广义相对论,恒星离星系中心越远,其运动速度应该越慢。但科学家在研究一个螺旋星系的旋转速度时,发现星系外侧恒星的旋转速度,比预测速度快得多。

这意味着两种可能:一是广义相对论在宇宙大尺度上失效,无法正确描述星系范围的引力;二是该理论仍然成立,只是在银河系等螺旋星系中,存在人类还无法观测到的物质。其质量非常大,使星系外侧的恒星高速运转,并用足够大的引力“拉”住这些高速运转的星球,使其不至于因离心力过大而脱离星系。

许多物理学家选择了后一种解释,提出宇宙中存在“暗物质”。它们与人类已知的物质一样具有质量,却不与其发生电磁作用和强相互作用,因此人类几乎无法观测到。它们的密度很小,但数量庞大,因此总质量大得惊人。

如今,据物理学家推测,银河系中暗物质的质量比普通物质多20倍以上;在整个宇宙,普通物质只占4.9%左右,暗物质则占26.8%左右,另外68.3%左右的质能来自暗能量。

关于暗能量,美国天文学家哈勃发现,宇宙中的其他星系都在向着距离银河系越来越远的方向移动,而且它们移动得越远,运行速度就越快。这揭示了一个真相:宇宙正在加速膨胀。根据广义相对论和人类已观测到的物质,无法解释究竟是什么力量在把宇宙“越吹越大”。如果广义相对论是正确的引力理论,那么宇宙中很可能存在着一种充溢空间、增加宇宙膨胀速度的能量形式。它难以觉察,却真实存在。

地底最深处的“熊猫计划”

暗物质和暗能量的存在,都有一个前提条件:广义相对论是适用于宇宙大尺度的引力理论。如今,大多数物理学家认为相对论是正确的,因而踏上了寻找暗物质和暗能量之路。

在暗物质探测方面,我国科学家走在了世界前列。作为“熊猫计划”(PandaX)负责人,季向东带领团队在四川锦屏山地下实验室寻找暗物质的踪迹。

理论推测,银河系中心区域集聚着大量暗物质,它们应该会弥漫到地球,估计每秒大约有上亿个暗物质原子穿透我们的身体。当暗物质原子与物质原子碰撞后,会产生极其微弱的光电信号,但要捕获它们极其困难。在地面上,各种宇宙射线对这种光电信号造成了极大的背景辐射干扰。为屏蔽干扰,实验必须深入地下。

PandaX实验正是在世界上最深的四川锦屏山地下实验室进行。这一实验场所由清华大学和雅砻江流域水电开发有限公司于2010年联合开发,在隧道工程建设中利用了一个约2400米深的人工井。山洞上方被深厚岩石层所覆盖,以阻挡外界信号。

PandaX是“粒子和天体物理氙探测器”的英文简写,以惰性元素氙(Xe)作为探测媒介。实验由上海交大牵头组织,合作组包括中美6家研究机构和大学在内,首期使用了约120公斤的液态氙作为“靶子”,探测光临地球的暗物质粒子。

2015年8月,实验组公布了立项4年来的首批物理数据——探测器记录了约400万个粒子撞击事例,在暗物质可能产生的“能量区”大约有1万个事例;而在探测器中心的37公斤液氙中,只有46个事例。通过与放射源的定标比较,这46个事例全部来自放射性本底,并没有暗物质留下的痕迹。

季向东表示,首期实验主要探测的是轻质量的暗物质(粒子质量是质子的几倍),而物理学界认为,重质量的暗物质(粒子质量是质子的100倍左右)更多。为此,将目标锁定为重质量暗物质的二期实验即将启动,其探测规模和灵敏度是首期实验的4倍。“实验分析结果计划明年发表,能否探测到暗物质?让我们拭目以待。”

除了地下探测,科学家还在太空和大型强子对撞机里寻找暗物质的蛛丝马迹。诺贝尔物理学奖得主丁肇中主持的暗物质研究小组,利用的是国际空间站上阿尔法磁谱仪的观测数据。理论推测,银河系中心的暗物质粒子彼此撞击后,会湮灭为普通物质和相应的反物质粒子。如果阿尔法磁谱仪探测到超出预期的普通物质和反物质粒子,就可能意味着银河系中心有暗物质。“我认为,在这三种实验方法中,地下探测最靠谱,因为它能直接探测到暗物质。”季向东说。

探测宇宙“涟漪”

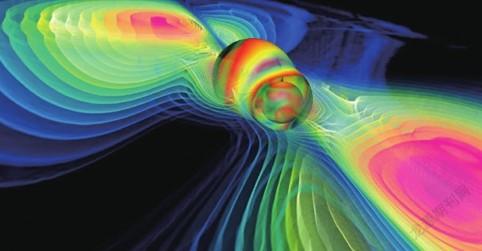

广义相对论预言的引力波,也是百年未解之谜。中科院高能物理所研究员、北师大天文系教授王运永介绍,根据爱因斯坦的引力场方程,可推导出“引力波”这种时空波动。如果把时空比作水面,宇宙中发生天体碰撞这样的大事后,就像石头落入水中,在宇宙中会形成一圈圈引力波“涟漪”。

然而时至今日,人类还没有直接探测到引力波,因为引力波的强度非常弱,即便两个质量很大的黑洞对撞产生的引力波传到地球后,造成地球上各处相对距离的变动数量级也在10的负21次方以下。

2014年,美国科研团队在分析了南极BICEP2望远镜的观测数据后,宣布发现了“原初引力波穿越婴儿宇宙留下的印记”——比预期中强烈得多的一个B模式极化信号。经过3年多检验,他们排除了其他可能来源。认定该模式只能由宇宙演化初期暴涨产生的引力波造成。这一重大发现一经宣布,立即引发全球科学界轰动。

然而,随之而来的不是掌声,而是科学家的质疑。2015年1月,这个美国科学家团队和欧洲空间局专家正式确认,此前的发现是错误的。新的联合分析数据显示,曾经发现的那个信号是由银河系的尘埃干扰造成,而非来源于宇宙暴涨。

不过,季向东仍然很有信心,在他看来,探测到引力波已“指日可待”。因为全球最大的引力波观测设备——美国激光干涉引力波天文台(LIGO)近日重新开始数据采集,有望在未来几个月内探测到引力波。 LIGO的观测站通过长达4公里的束管发射激光,这将使它能探测到与引力波传播密切相关的空间微小扭曲现象。

1916年,爱因斯坦发表了第一篇预示引力波的论文。2016年,这种宇宙“涟漪”很可能被探测到。如果能形成相隔100年的呼应,岂不令人感叹?

在季向东看来,广义相对论是一种了不起的理论,得到了许多实验的检验,但爱因斯坦对引力的研究结果绝不是终极,而只是开始。广义相对论对引力的描述在大尺度上是否成立?在极小距离内是否成立?广义相对论和量子力学如何统一?时空是否有高于四维的维度?这些问题都有待探索。“21世纪物理学呼唤着下一个牛顿和爱因斯坦,以构建新的引力理论。”他说。(来源:《解放日报》责任编辑/余风)