肾盂绒毛状腺瘤临床病理分析

2015-09-09成克伦贵州航天医院贵州遵义563000

成克伦(贵州航天医院,贵州遵义563000)

肾盂绒毛状腺瘤临床病理分析

成克伦

(贵州航天医院,贵州遵义563000)

绒毛状腺瘤是一种泌尿道比较少见的病变,国内发现仅数例。现报道本院2014年2月发生在肾盂的绒毛状腺瘤1例,对其临床病理特征进行分析,并结合相关文献复习讨论。

1 病例介绍

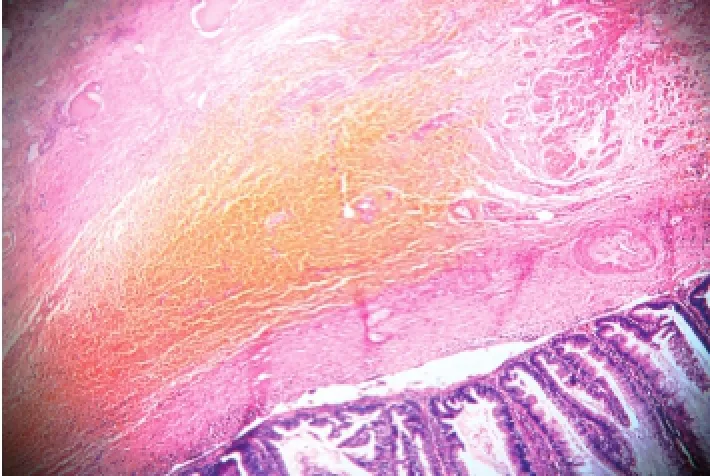

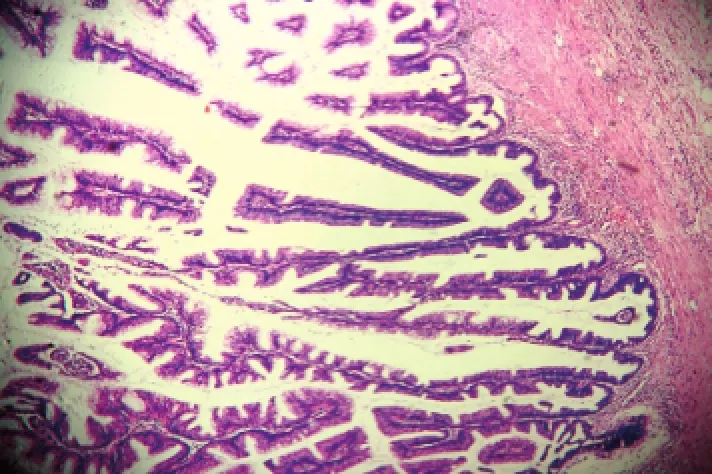

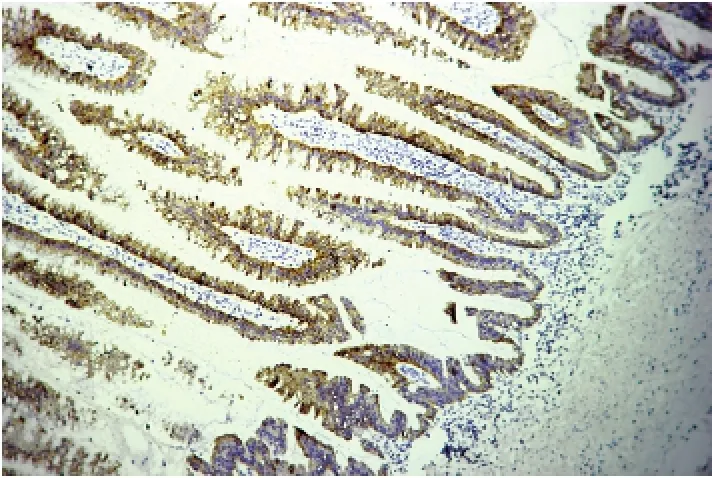

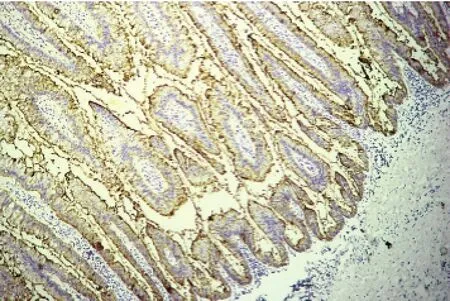

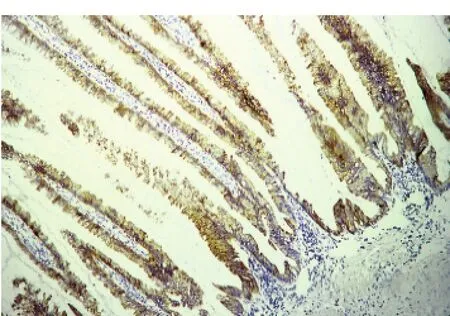

患者,女,42岁。临床主要症状为右腰部不适伴胀痛2年,无血尿。查体无叩击痛。影像学检查示肾盂新生物伴积水,临床诊断:(1)(右)肾盂新生物:恶性肿瘤?(2)(右)肾无功能。行右肾脏全切除术。标本经10%中性福尔马林固定,常规石蜡切片,HE染色,光镜观察病理形态特点。免疫组化染色采用即用型快捷免疫组化MaxVisionTM试剂盒检测,其主要操作步骤为:高压锅抗原修复→PBS洗3 次×3分钟→加一抗4℃冰箱过夜→PBS洗3次×3分钟→加二抗(MaxVisionTM/HRP试剂)室温孵育15分钟→PBS洗3次×3分钟→DAB显色→苏木精复染脱水→封片镜检。设阴性和阳性对照。标记的抗体有CK5/6、CK7、CK19、CK20、CEA、EMA、P53、Ki-67、EGFR、Vim和P63。计数显色细胞数作半定量分析:<30%为(-),≥30%为(+)。P53和Ki-67按实际显色细胞数计数阳性率。试剂盒和一抗均购自福州迈新生物技术开发有限公司。病理学检查:(1)巨检。肾大小约9.0cm×5.0cm×3.5cm,切面肾实质变薄,肾盂轻度扩张约4.0cm×2.5cm×2.0cm,充满黏液样物,黏膜灰白色,弥漫性增厚0.2~0.5cm,部分呈息肉样突起,表面似绒毛状、质地软、粘滑、无出血和坏死,输尿管开口处狭窄(图1)。(2)镜检。结构与消化道绒毛状腺瘤相似,肾盂黏膜尿路上皮消失,被柱状上皮取代,细胞轻度异型,核位于底部,核分裂极少,单层或假复层排列呈绒毛状,伴数量不等的分泌黏液的杯状细胞,绒毛中心为纤维血管束,充血伴淋巴细胞浸润。肾实质萎缩伴纤维化,见图2~3。(3)免疫组化。阳性标记物为CK19、CK20、CEA和EMA,CK7少许灶状表达,P53(+)约5%,Ki-67(+)约10%。见图4~6。阴性标记物为CK5/6、Vim、EGFR和P63。

2 讨论

2.1临床表现结合文献报道[1]1例和本例肾盂绒毛状腺瘤,发病年龄为中老年,男女各1例,临床症状为腰部不适或胀痛,可有黏液尿,无血尿。影像学及B超检查通常为新生物,伴积水或结石。腺瘤缺乏特异性临床与内镜特征,当伴发黏液尿时,应考虑到有本病的可能。本例腺瘤表面有较多黏液,但病史中无黏液尿记载,可能与对尿液的观察欠仔细有关。

2.2病理特征绒毛状腺瘤在胃肠道中比较常见,恶变率较高,文献统计在35%~46%之间,瘤体长径≥2cm时,恶变率高达50%[2]。原发于泌尿道的绒毛状腺瘤少见,检索国内医学文献,目前报道未超过10例,其中多数发生在膀胱,肾盂发病者罕见,仅有1例报道,由于发病率极低而认识不足,易引起误诊,确诊依赖于病理诊断。本例瘤体长径较大,约4cm,临床拟诊为恶性肿瘤而未考虑到绒毛状腺瘤。该肿瘤的发病机制有待于进一步研究,有学者推测,可能起源于具有腺性分化能力的可导致肠上皮化生的泌尿道上皮多潜能干细胞[1]。巨检多为广基底息肉样,表面呈绒毛状外观,质地软,无明显出血和坏死,可有黏液附着。镜下主要病理特征为乳头状结构和假复层柱状上皮,伴有多少不等的杯状细胞。形态与消化道绒毛状腺瘤极其相似,乳头纤细、有分支,轴心为纤维小血管,与腔面垂直,围绕乳头排列的上皮呈单层柱状或假复层,伴有不同数量的含黏液的杯状细胞。瘤细胞有轻度异型性,无浸润生长,核分裂少。免疫组化显示亦与消化道绒毛状腺瘤表型类同,均表达CK20和CEA,部分表达CK7和EMA。本例主要病理改变与以往报道的泌尿系绒毛状腺瘤结构相符合,免疫组化标记除CK20、CEA和EMA阳性表达外,还有CK19弥漫性阳性表达,CK7少许灶状阳性表达。

图1 切面观,肾盂黏膜增生呈息肉状,腔内有黏液。

图2 肾盂绒毛状腺瘤与肾实质关系(HE×100)

图3 肾盂绒毛状腺瘤 (HE×100)

图4 CK20在肾盂绒毛状腺瘤中的表达(MaxVisionTM×100)

图5 CEA在肾盂绒毛状腺瘤中的表达(MaxVisionTM×100)

图6 CK19在肾盂绒毛状腺瘤中的表达(MaxVisionTM×100)

2.3鉴别诊断要与尿路上皮乳头状肿瘤、伴绒毛状腺样分化的尿路上皮肿瘤和转移性乳头状腺癌鉴别。前两者肿瘤是泌尿道最常见肿瘤,仔细辨认细胞形态具有变移上皮的特点,无明显柱状上皮和分泌黏液的杯状细胞。转移性乳头状腺癌细胞异型性明显伴浸润,详细检查多数病例可发现原发病灶。结合临床病史、影像学和内镜检查,对区分原发性与转移性肿瘤很重要。本例病理形态学特征比较典型,无尿路上皮成分,免疫组化也支持,诊断肾盂原发性绒毛状腺瘤明确。免疫组化在鉴别诊断中有一定辅助作用,但价值仍有限,期待更多这方面的实验数据。

2.4治疗与预后研究证明,胃肠道绒毛状腺瘤是明确的癌前病变[3],而发生在泌尿道的绒毛状腺瘤,其病理形态和免疫表型与胃肠道绒毛状腺瘤比较一致,因此同样具有恶变倾向,孙伟桂等[4]报道的泌尿道绒毛状腺瘤部分伴发原位或浸润性腺癌也提示了这一点,本例标记P53(+)约5%,Ki-67(+)约10%,亦表明细胞有一定程度的增生活跃和恶变潜能。单纯的泌尿道绒毛状腺瘤预后很好,局部肿瘤切除即可治愈,目前无复发和转移的报道[5],而恶变的绒毛状腺瘤预后较差,易复发或转移,应行根治性手术。肾盂绒毛状腺瘤由于报道极少,治疗和预后有待于更多资料积累,推测与泌尿道其他部位发生的绒毛状腺瘤相似,本例因病变范围较广,伴肾功能严重受损,故作肾脏切除术,术后1年4个月尚健康,随访中。由于泌尿道的绒毛状腺瘤同样有易恶变可能,因此取材时要认真仔细观察,尽量取材全面,防止漏诊。

[1]殷舞,莫祥兰,温宗华,等.泌尿道绒毛状腺瘤的临床病理特征.中华病理学杂志,2013,42(7):438

[2]胡世杰,干安基.直肠绒毛状腺瘤外科治疗45例分析.现代实用医学,2012,24(6):646

[3]李玉林.病理学.8版.北京:人民卫生出版社,2013:102

[4]孙伟桂,刘志,郑奇传,等.原发性膀胱绒毛状腺瘤继发癌变伴黏液腺癌一例诊治经验并文献复习.中华临床医师杂志(电子版),2013,7(12):5666

[5]郝斌,马志方,土锐,等.膀胱绒毛状腺瘤伴结石一例报告.中华泌尿外科杂志,2015,36(2):143