浅谈景泰方言亲属称谓词

2015-08-28雷作安安保洁

雷作安+安保洁

[摘要]由于内部口音的不同,造成景泰方言亲属称谓词具有不同的形式,其构词方式反映出景泰方言对古代亲属称谓词的继承与演变。由于受到普通话的影响,景泰方言亲属称谓系统呈现出简化、泛化的趋势。

[关键词]景泰方言;亲属称谓词;语言演变

[中图分类号]H172.2 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2015)16-0014-02

亲属称谓词具有很强的地域特色,是方言词汇的重要组成部分。景泰方言分布在甘肃省白银市景泰县境内,有正路和芦阳两种口音。正路口音主要分布在景泰县西部的红水镇、寺滩乡、八道泉乡等地,芦阳口音主要分布在景泰县东部的五佛乡、芦阳镇、草窝滩镇等地。正路口音接近兰州音系,芦阳口音近似靖远音系。本文在描写、考证的基础上,揭示了景泰方言亲属称谓词的特点。

一、景泰方言亲属称谓系统

亲属关系可以分为血亲和姻亲两大类。血亲又分为宗亲和外亲,其中宗亲包括直系和旁系。外亲指与自己有血缘关系,但不同姓的亲属。姻亲指没有血缘关系而有婚姻关系的亲属。

景泰方言宗亲直系亲属称谓词在芦阳口音区和正路口音区的称呼形式基本相同,宗亲旁系亲属称谓词用“排行+称谓”的称呼方式。如 “曾祖父的兄弟 ”是在对“曾祖父”称呼方式的基础上,在前面加上被称呼人在同辈兄弟中的排行数字,连起来称呼。“曾祖父兄弟的配偶”则是依据其丈夫的排行,称呼为“排行+太太”。在外亲亲属称谓词前加“外”,表示母系亲属称谓词和父系亲属称谓词的区别,这是一种古老的表示外亲亲属关系的造词方式。《尔雅·释亲》记载:“母之王考为外曾王父,母之王妣为外曾王母。”郭璞注:“异姓故言外。”“曾王父”即“曾祖父”,景泰方言中将其称呼为“太爷”,受表示异姓亲属关系“外”的限制,“外曾王父(母)”故称呼为“外太爷”、“外太太”,与“太爷”、“太太”相比有亲疏远近之别。在外祖父、外祖母前加“外”,也表示宗亲和外戚的区别。但景泰方言中,加前缀“外”所构成的词只限于背称。如“外爷”、“外奶”,面称和“祖父(母)”一样,称呼为“爷爷”、“奶奶”。景泰方言姻亲亲属称谓词一般为“从儿称谓”且多发生在面称场合,如“他大舅”、“他大姨娘”等。“他”,即代指称呼者的子女,是称呼者在当面称呼亲属时按照自己的子女与被称呼人的关系来称呼的称谓形式。景泰方言中,表示妻子称呼夫系亲属的称谓词或丈夫称呼妻系亲属的称谓词不仅对称一致,而且形式多样。如背称时“外父”与“外母”相对,面称时“姨父”和“姨娘”相对,又有“舅嫂子”、“舅子家”、“先后嫂子”和“兄弟家”等富有特色的称谓词。

二、景泰方言亲属称谓词的内部差异

景泰方言内部两种口音的差异,主要是受行政区划等因素的影响。县内正路口音主要流行的区域指原属红水县的地区,由于这些地区在明、清两朝皆为皋兰县的辖地,所以这一区域的口音和皋兰口音接近。县内芦阳口音流行的区域即原属靖远县、后划归景泰县管辖的地区,这些区域自明以来原均为靖远县的辖区,所以深受靖远语音的影响。内部口音的不同,造成景泰方言亲属称谓词使用上的差异。

在正路口音区,妻子称呼丈夫多为“掌柜的”、“老汉”。而在芦阳口音区,妻子则习惯称丈夫为“当家的”。“掌柜”,《中国称谓词典》解释为“旧称商店的老板或总管一切事物的人”,丈夫往往是一家之主,因而后来用“掌柜的”来指称丈夫。“掌柜的”既可以用于面称,也可以用于背称(我掌柜的),既可以用来指称自己的丈夫,也可以用来指称别人的丈夫。指称别人的丈夫如:“白大嫂子,记不记挂你家掌柜的呀?”“当家的”和“掌柜的”一样,都反映出男性在家庭关系中的绝对地位。芦阳口音区中,丈夫称呼妻子,背称多用“我屋里的”、“我女人”,正路口音区则常用“我婆姨”、“娃他妈”等称呼。“屋里人”,《礼记·曲礼上》记载“三十曰壮,有室”,郑玄注:“有室,有妻也,妻称室。”孔颖达疏:“壮有妻,妻居室中,呼妻为室。”《列子·周穆王》中就有将妻子称为“室人”的记载:“既归,告其室人曰:‘向薪者梦得鹿而不知其处,吾今得之。”景泰方言中丈夫对于妻子的称呼一方面体现了妻子在家主内操持家务的品性,另一方面也体现了男权思想的延续。但随着社会的发展,一些带有歧视性色彩的称谓逐渐淡出了人们的生活。

“姑舅”是正路口音中常见的亲属称谓,“姑舅亲”是景泰最普遍的亲戚关系。“姑舅”在景泰方言中表示“自己”和“姑妈的子女”、“舅舅的子女”相互之间的亲属关系,而表示“自己”和“姨妈的子女”相互之间的亲属关系称为“两姨”。景泰方言中“两姑舅”和“两两姨”的说法,就是分别指称这两种亲属关系。正路口音中将自己父亲的“姑舅”和“两姨”分别称呼为“姑舅爸”和“两姨爸”,而芦阳口音中却将处于这两种关系的亲属统称为“表叔爸”。“姑”和“舅”在《尔雅·释亲》中分别记载为“妇称夫之母曰姑”、“妇称夫之父曰舅”,《白虎通》卷8记载:“称夫之父母谓姑舅何?尊如父而非父者,舅也。亲如母而非母者,姑也。”景泰方言中“姑舅”这一称谓一方面是古代“姑表亲”婚姻制度在现代亲属称谓中的遗留,另一方面也体现了称呼者对被称呼者的尊重。“表”就字面讲是“外”、“外部”的意思。父之姊妹的后代和母之姊妹及兄弟的后代,从血缘关系看属不同的系属,都是非直系宗亲。因此,芦阳口音中将他们合用一个称谓“表”便是可以理解的了。

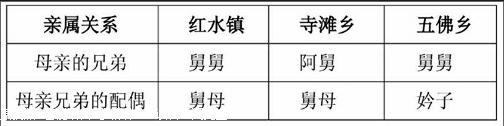

“舅”是我国最稳定的亲属称谓之一。先秦汉语称母亲的兄弟为“舅”或“舅氏”,《尔雅·释亲》记载:“母之昆弟为舅。”后世一直沿用,并衍生了其他称谓。如“舅父”、“娘舅”、“母舅”等。大约宋代以后,“舅”开始演变为“舅舅”,并沿用至今。景泰方言不同的口音对这一关系的称呼方式稍有差别,如下表:

“舅舅”分布在景泰县的绝大部分区域,“阿舅”分布在寺滩乡、漫水滩乡的部分区域,正路口音称呼舅舅的配偶为“舅母”,而芦阳口音则称呼为“妗子”。

“阿”在甘肃方言中作为亲属称谓词的前缀并不少见,“阿舅”的起源,据洪艺芳考证,首出于《隋书·五行志》,周初有童谣曰:“白杨树头金鸡鸣,祗有阿舅无外甥。”敦煌《伍子胥变文》也有 “少解阴阳,遂即画地而卜,占见阿舅头上有水,定落河旁”的记载,可见将“舅舅”称呼为“阿舅”在甘肃古已有之。今天景泰县寺滩乡部分村庄的居民,原是解放前从临夏地区迁入定居的,临夏方言中将“舅舅”就称呼为“阿舅”,这些村庄仍沿袭原籍口音,二者得以互相验证。关于“舅母”这一称谓,上古典籍中仅以描述性的“舅之妻”表示。如《礼记·檀弓上》记载:“从母之夫,舅之妻,二夫人相为服。”到南北朝时才以“舅母”相称。“妗”是“舅”与“母”的合音,用“妗子”来称呼舅母是景泰方言亲属称谓词加“子”尾构词的体现。冯汉骥据《书仪》卷1有关“妗”的记载解释道:“‘妗是古代(舅母)的面称,用于宋代,现在已很少见。”由此可见,“妗子”这一称谓词是由古代亲属称谓词发展演变来的。

“岳父”、“岳母”,正路口音背称为 “外父”、“外母”,芦阳口音背称为“老丈人”、“丈母娘”。近年来随着区域内人口的频繁流动,这两种称呼方式在县内各个乡镇均有分布。“外父”之称见于宋代,梁章钜《称谓录》引《潜居录》:“冯布赘于孙氏,其外父有烦琐事,辄曰:`稗布代之。”“外母”之称见于宋元时期,如《警世通言》卷20:“周三不合图财杀害外父外母……押赴市曹处斩。”“丈人”、“丈母”之称则见于宋朱翌《骑觉寮杂记》卷下:“《尔雅》称妻之父为外舅,母为外姑,今无此称,皆曰丈人丈母。”至于“丈母娘”则出现得比较晚,《儿女英雄传》第11回写道:“这安公子才作了一天的女婿,又遇见这等一个不善词令的丈母娘,脸上有些下不来。”“先后”在景泰方言中就是“妯娌”,即指兄与弟的妻子之间的亲戚关系。《史记·孝武本纪》记载:“神君者,长陵女子,以子死悲哀,故见神于先后宛若。”又《广韵》记载:“先后,犹娣姒,出河东。”古代妇人称丈夫的弟妇为娣,丈夫的嫂子为姒,娣姒即为妯娌。韩愈《南山诗》中也写道:“或齐若友朋,或随若先后。”“挑担”在景泰方言中就是“连襟”,即姐与妹的丈夫之间的亲戚关系,清黎士宏《仁恕堂笔记》记载:“甘州人谓姊妹之夫曰挑担。”景泰方言将“连襟”称呼为“挑担”,也有称“挑子”的,可能是将称谓中的主要意义保留,有些意义进一步虚化,演变为“词根+词缀”合成词的结构方式,这也从造词法上反映出亲属称谓词简化的趋势。

三、结语

亲属称谓词一方面是一种相对处于贮存状态的静态的词汇现象,具有一定的系统性、稳定性,并且在语义上具有共性。景泰方言中的亲属称谓词不仅显示了景泰县内人民之间的亲属关系,还反映了封建宗法制及传统的家族观念在社会生活中的影响。另一方面,由于社会的发展,人民生活水平的提高,普通话的普及及计划生育政策等的影响,亲属称谓词不再只是用来称呼与自己有亲属关系的人,也可以用来称呼处于社会关系中的人。如“阿姨”、“叔叔”等亲属称谓词在日常生活中可以泛称非亲属成员,已经具有了社会化的性质。类似的现象反映出严格区分血缘亲疏差别的传统家族观念的淡化,也反映出传统的亲属称谓词简化、泛化、合流的趋势。

[参考文献]

[1]蔡希芹.中国称谓词典[M].北京:北京语言学院出版社,1994.

[2]冯汉骥.中国亲属称谓指南[M].上海:上海文艺出版社,1989.

[3]胡士云.汉语亲属称谓研究[M].北京:商务印书馆,2007.

[4]景泰县志编纂委员会.景泰县志[M].兰州:兰州大学出版社,1996.

[5]孙玉卿.山西方言亲属称谓研究[D].暨南大学,2003.

[6]洪艺芳.敦煌变文中“阿”前缀的亲属称谓词——以旁系血亲与姻亲称谓词为中心[J].敦煌学辑刊,2010,(2).