论大学智库的功能定位及其体制性供给路径*

——基于广东省内5所一本重点大学25个校级以上人文社科基地实证调查的分析

2015-08-27李小龙

张 玉 李小龙

论大学智库的功能定位及其体制性供给路径*

——基于广东省内5所一本重点大学25个校级以上人文社科基地实证调查的分析

张玉李小龙

(华南农业大学公共管理学院,广州510642)

研究视角的价值中立性和研究结论的公共性,决定了大学智库对政府的政策行为具有工具性的运用功能、符号性的传递功能和概念性的启迪功能。通过抽样访谈和问卷调研地处广州市区5所一本重点大学25个校级以上人文社科研究基地的功能运行状况,发现其研究成果的政策转换率大大低于学术影响力。进一步分析作为供给者的大学智库与作为需求者的政府部门之间用以表述思想的修辞框架,发现高校智库提供的学术成果与政府所需的智库产品之间产生了供求落差,其原因在于:没有形成“政策科学家集团”所借以相互认同的共同范式,以及确保该范式得以传承的制度化供给机制。化解此类矛盾的根本路径在于通过制度创新,构建供求均衡的认知性沟通机制、“研用一致”的信任性吸纳机制及共识扩展的认同性传播机制。

大学智库;修辞框架;共同范式;供给机制

一、大学智库的内涵界定

1971年美国学者迪克逊首次将智库定义为:“智库是指一种稳定的相对独立的政策研究机构,其研究人员运用科学的研究方法,对广泛的政策问题进行跨学科的研究。并在与政府、企业及大众密切相关的政策问题上提出咨询。”[1]此后,关于智库的研究,便从军事作战计划的保密室迅速进入人们的学术视野。在政治科学百科全书中,拉迪将智库描述为:“有别于政府机构的、致力于运用专业知识和网络活动为多元政策议题提供建议的研究机构。”[2]瑞奇则基于美国国内智库研究的视角,将智库界定为:“独立的、中立的、非营利性的、以专业知识和思想观点产出为基础,获得资助并影响政策过程的研究机构。”[3]大学智库作为智库组成中的一大分支种类,它在其任务构成上,既区别于以从事“决策参与”为主要任务目标的政府智库,又区别于以获取“社情民意”为主要任务目标的民间智库。它的任务目标主要是进行专门的“学术研究”,借以影响公共政策行为。其组织运行表征为:智库自身的体制管理权限和人员主要编制结构隶属于大学校园内部,运行相对稳定,且凭借专业性、独立性的学术思想和政策提案,经由专门渠道和公共传播,为决策部门提供研究报告和政策咨询的学术研究机构。

关于大学智库所生产的学术产品和思想理论必须服务于决策部门这一职能定位的观点,其渊源可以追溯到德国学者马克斯·韦伯关于《学术与政治》的著名演讲。在该书中,韦伯提出了“学术作为一种志业”的“价值中立”和“政治作为一种志业”的“责任伦理”之间的相互关系。指出:“就学术与政治的区别而言,行政、政治和学术适用于三种不同的模型,分别为科层式组织与一元化领导、志愿性组织与民主式领导、专业性组织与协同式领导,三种模型遵循不同的原则和行为规范,它们之间的关系既是互补的,又是竞争的:它们根据各自的特殊职务,即执行、决策与顾问的职务而相互支持,却又通过它们独特的权威——行政上的、政治上的和专业上的权威而相互竞争。”[4]2。韦伯的这一论述,第一次构建了学术与政治的经典边界——政治承担决策职能,学术承担咨询和顾问功能。而基于学术研究的规范要求,韦伯强调了学术的价值中立与政治的责任伦理,强调了二者独立性与进行建设性沟通的重要性。[4]155—274

此后,著名的德国思想家哈贝马斯总结了学术与政治之间关系的三种模型:决断论、科学行政和实践论。而他本人则基于实践论的观点,认为:“学术研究能够通过公共领域与政治系统进行互动沟通,实践的问题可以转变为学术的问题,从而为政治行为提供智力和知识支持。”[4]112—113著名的科学社会学家默顿则将学术与政治的宏大论题转换到了学术研究与公共政策之间的沟通机制之上,他从社会科学研究的组织体系和运行过程出发,探讨了学术研究影响政策的诸因素及其两者之间的“关联障碍”和“相互关联”作用[5],开启了学术研究经由特定组织承载(智库)和信息传输,进而影响到政治的决策行为这一研究的新通道。20世纪90年代以后,关于学术研究如何经由智库这一从事政策研究的组织机构影响政治和政策过程的学术理论,得到进一步长足的发展。除了传统政治学领域所倡导的多元理论、精英理论和国家理论之外,还拓展到公共管理学领域的知识运用理论和新闻传播学领域的舆论影响力模型。

大学智库,作为专业从事学术型政策分析和政策研究的组织机构,其与政治系统和政策过程相互沟通的关联度体现为:一方面,大学智库生产的学术产品,作为一种客观反映现实社会发展本质与运行规律的思想理论,其所追求的最终价值,不是利润最大化,而是影响力最大化;“其影响力作为权力的一个方面,是实现目的的一种手段。但这种权力的实现不是通过强制力达到的,而是通过具有说服力的思想来达到影响决策的目的”[6]。这就要求研究者在研究过程中,必须保持研究视角和研究方法的价值中立,以期获得科学的结论;另一方面,由于大学智库在国家和社会的发展中,承担着思想创新、教育民众、引导舆论、公共社交等重要的功能和角色[7],它所产出的学术思想是在研究视角保持中立的前提下得出的具有公共性、社会性和政治科学性的客观结论。这就决定其功能的运行绩效具有显著的公共性特征,它的存在与发展必须考虑到国家利益和社会发展。正是研究视角的价值中立性和研究结论的公共性,规约和决定了大学智库的特定功能。

二、大学智库的功能定位及其实际错位

作为以“学术型政策研究”的形式为决策部门提供研究报告和政策咨询的学术研究机构,当代中国大学智库的功能定位可划分为以下三种形式:(1)工具性的运用功能:研究者经由智库为载体,所生产的学术产品通过研究报告、政策咨询和内参等专门输送渠道的形式提交政府职能部门和决策层,并实质性地服务于政府部门关于特定问题的公共决策;(2)符号性的传递功能:研究者经由智库为载体,所生产和得出的研究结论通过学术专著和学术论文的形式,为某种政策立场提供注解或拓展其政策影响的解释力与说服力;(3)概念性的启迪功能:研究结论经由教育和知识传播的输送渠道,吸引政府决策部门运用大学智库所生产的某些理论或假设,为重新界定公共政策问题提供新的理解思路。[8]三种功能形式的定位亦表明,大学智库履行智库功能的实现路径是:向政府输送研究报告、政策咨询和专业内参,向学界输送学术专著和学术论文,向社会输送教育活动和传播知识。而上述三种输送形式的最终结果,都必须落脚于是否被政府所关注与采纳之上。智库内部的研究者通过其研究的理论成果来影响公共政策行为,其在政策过程中,被运用和采纳的概率,在很大程度上体现着大学智库的内在价值。

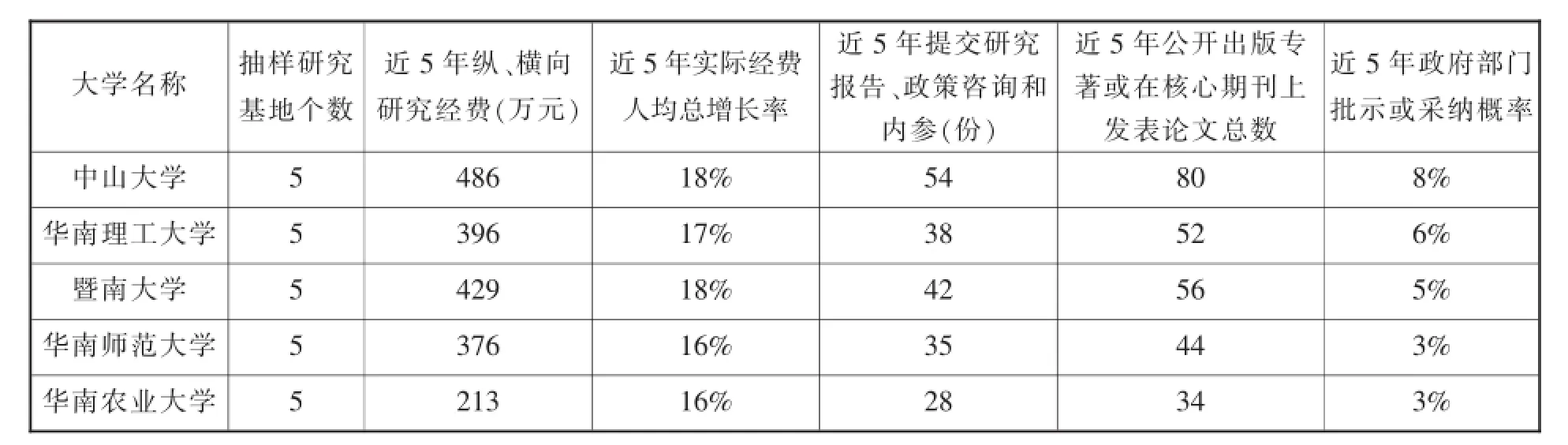

沿着上述思路,我们考察地处广东省内高校智库的运行状况。通过抽样访谈和问卷调研地处广州市区5所一本重点大学25个校级以上人文社科专业研究基地的功能运转情况,列表如下:

表1 广东省内5所一本重点大学25个校级以上人文社科研究基地5年成果概览表

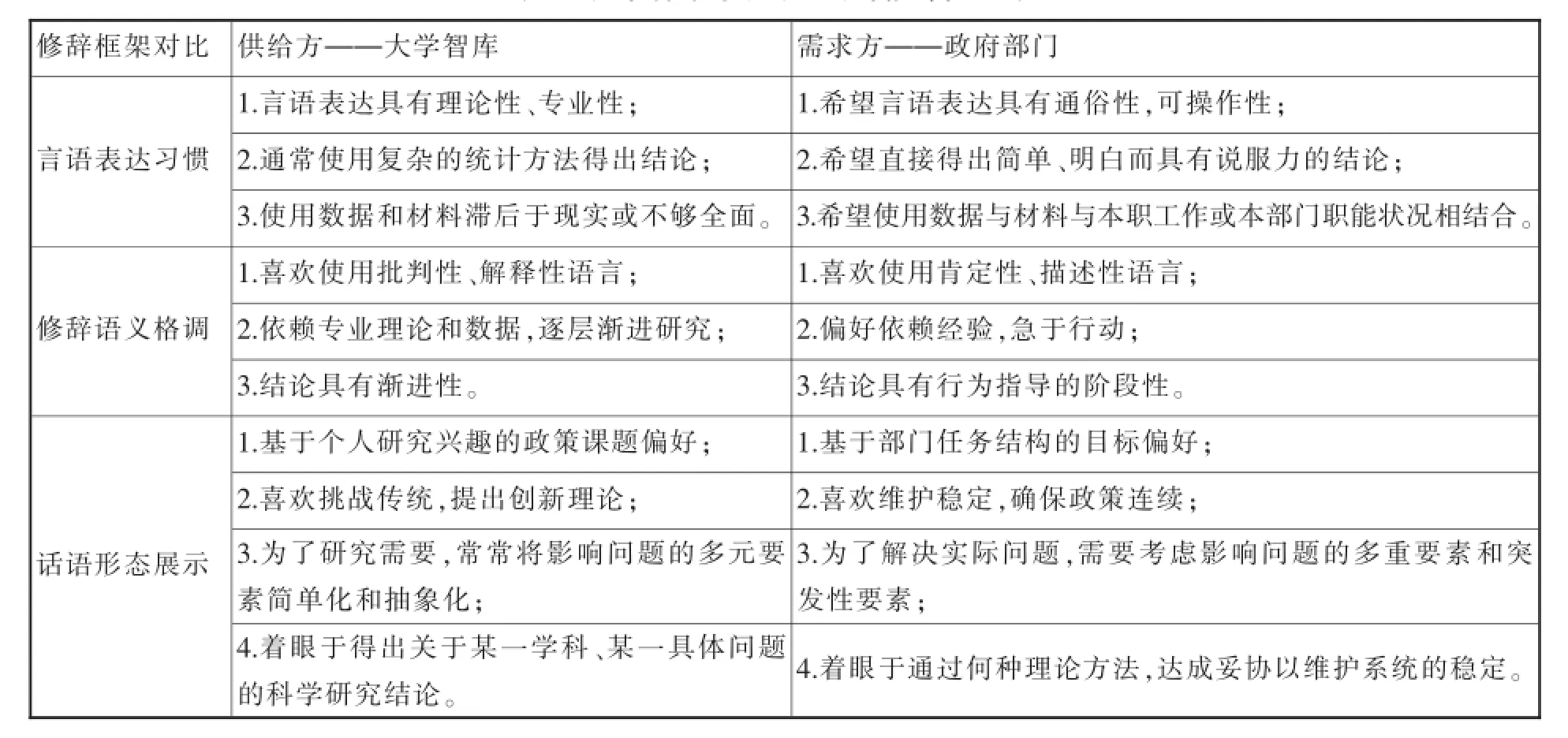

从上面的数据可以看到,近5年来,随着国家纵向课题数目和支持经费额度的逐年递增,政府职能部门在公共政策行为上,希望吸纳高校研究者的研究成果来充实政策行为的理论基础。随着高校智库内部研究者综合素质的不断提升(1),使得位于大学内部科研基地的高校研究工作者的研究成果也在逐年递增,其以学术专著和论文发表的综合影响力也相对稳定(这一点可从上述5所大学10年变迁,而相对稳定的综合排名中获得证明)。但是,作为智库所承担三大功能,特别是“使政策分析成为专业化的研究活动”[9],并使其研究成果被政府所关注和采纳的这一关键要素,却没有与科研基地的经费增长总量、学术成果在学界的实际影响力呈正相关关系。究其原因,我们认为,一种思想理论要深入人心,或在供求双方之间的思想交流中真正产生影响与共鸣,需要在供给者与需求者之间构建“共同的修辞框架”[10],包括“共同的言语表达习惯、统一的修辞语义格调和通识性的话语形态”,以及确保这一共同修辞框架得以常态化运行的制度化渠道和程序。然如表2所示,对比我国目前大学智库与政府之间的修辞框架,作为思想供给方的大学智库,在言语表达习惯、修辞语义格调和话语形态展示三个方面,与作为思想需求方的政府部门之间,存在较大的差异。

表2 大学智库与政府之间的修辞框架对比

首先,言语表达习惯的差异。作为供给方的大学智库在进行政策研究和政策分析时,通常使用理论性、专业性较强的科学术语,依据自己占有的资料和研究视角,得出关于某一具体问题的多视角结论。而作为需求方的政府部门,则希望使用简单、明白的通俗语言,就某一需要解决的具体问题,得出可操作性的决策方案。

作为学术研究的思维构建,处于大学智库内部的研究者们,总是偏好于通过使用复杂的统计方法,推演出具有理论性、严密逻辑性和专业性的研究结论;与政府部门希望得到简单、明白、可操作性的决策方案这一诉求相比,研究者们研究的概念,常常使决策者们感到陌生,特别是专业术语的晦涩及其所采用的复杂统计方法,都大大地增加了决策者的理解难度。“这就使得决策者们,在面对这些研究成果时,所面临的不是回答了某些问题,而是出现了更多的问题和困难。”[11]社会科学几乎没有一个普遍理论或规范来为政策提供理论框架。“每项研究在很多情况下,与其他研究相互隔离,并在孤立的情景下思考问题”[11],导致研究者的研究结论存在着一定的局限,甚至相互矛盾。如同安麦泰所指出的:“它的数据资源十分有限,而且优势并不准确。研究者常常以过去的经验为基础,当条件发生变化时,研究结果可能并没有什么相关性。”[11]丹尼尔·贝尔亦指出:“社会科学常常与历史研究相脱节,社会科学面对新的问题,并没有恰当的结论,所使用的仍然是二百年前的语言,更常用的二百年前的假设。”[12]“许多研究,是在试错的基础开展的,其成果并不是积累性的。”[13]

其次,修辞语义格调的差异。作为供给方的大学智库,研究者们偏好于依赖专业理论和数据,使用批判性和解释性语言,在逐层渐进的研究中,逻辑推演或实证归纳出研究结论。而作为需求方的政府部门,则希望及时得到肯定性、描述性的研究方案,以回答阶段性的具体问题。

社会科学研究的严谨性、费时性以及专业试错性,决定研究结论的获取是一个自然历史的演进过程。其专业理论的积累、经验数据的采集和科学结论的作出,是一个长期追踪的历史渐进过程。在这一研究过程中,常常需要使用具有批判性和解释性的修辞语义,以增强研究结论的预见性和合理性。而政府部门的决策者们,在面对具体的目标问题时,则更倾向于依赖自己的经验,以肯定性、描述性的研究方案,来急于诉诸行动。同时,基于“压力型政府管理体制”的逻辑,他们在应对公共事务变迁的过程中,常常不够耐心,等不及研究者最后得出的结论。与获取批判性和解释性的研究结论相比,决策者们宁愿依赖自己的经验。“尽管政府部门的官员需要大量的研究,尊重并需要政府外部的社会科学家们的工作,但是他们担心研究太具有批判性,担心研究结果会被外人用以批评政府官员,所以宁愿依赖自己的员工,而不是外部的科研人员的帮助。”[11]

最后,话语形态展示的差异。作为供给方的大学智库,高校研究者喜欢基于个人兴趣的政策偏好来选择课题研究的命题和方向;而作为需求方的政府部门,则只关心基于自身部门任务结构的目标性及其相关主题。

这一方面会导致大学智库所关心的问题与决策者所关心的问题相差甚远;另一方面也意味着大学智库经由科学研究而归纳出的政策价值倾向,可能会与政府部门的实际需求相冲突。例如,高校内部的研究者们总是基于某一具体学科的基本原理及其内在规定性,就某一问题进行深入研究,而得出关于解决该问题的结论。而且为了研究需要,他们常常将复杂的社会变量抽象化或简单化,这使得他们的研究结论具有单一、理想的解释性特征。其研究成果的发现往往超出决策机构的既有资源能力,有的结论甚至直接挑战决策机构的公共权威。而政府部门则基于任务结构的多目标需求,希望在构建政策连续性和稳定性的过程中,找寻解决问题的最佳妥协方案,而不是书本论证的最理想方案,其研究结论大多采用可操作性、现实性和描述性的话语形态来展示。如此,则大学智库生产的学术产品与政府需求的思想产品之间发生实际错位。

三、完善大学智库功能定位的制度实现路径

20世纪60年代,美国著名科学哲学家托马斯·库恩在《科学革命的结构》一书中诠释到:社会科学家之所以能够对共同研究的课题使用大体相同的语言、方式和规则,是由于他们具有一种解决问题的标准方式,即范式。[14]所谓范式,是指一门科学所赖以运作的理论基础和实践规范,并由以构成从事该类研究的“科学家集团”所共同遵从的思维方式。纵观当代中国的大学智库与政府部门之间,其供求失衡的原因在于:在公共政策学这一特殊的学科领域内,没有形成“政策科学家集团”相互认同的共同范式,以及确保该范式得以传承的制度化供给机制。解决该类矛盾的根本路径也只在于,通过体制性的制度创新,在大学智库与决策部门之间打造具备共同范式的“政策科学家集团”。

如同政策科学的创立者拉斯韦尔所指出的:“公共政策学是政府官员与学者共同研究的学科。由于个人意志反映在民主的政治体制中。因此,政策分析和政策研究者必须对政府和政治权力具有敏锐的洞察力。”[15]这一论断构成了我们在大学智库与政府部门之间,打造具备共同范式“政策科学家集团”的理论前提。从供给方的大学智库来看,作为表述大学智库基本内容和学术思想的范式供给,只有与政府部门的范式需求保持一致,才能使社会科学的发展,获得更加广阔的研究平台和社会生命力。这是因为:“社会科学研究者所面临的一系列问题,都是在大家的行动之后所产生的。那种先于行动之前的问题是不存在的。所以说,没有行动就不可能发现研究的问题,从而最终产生解决问题的理论和方法。这就要求研究者们走出封闭的科研禁锢,把问题放到行动中去,实现研究和行动两者的统一。”[16]布莱克尔亦指出:随着工业革命的浪潮、经济性工业和商业化市场的出现,使得科学研究的重心逐渐指向了社会生活的中心区域,变成了仅次于国家行为的力量。因而包括政策科学在内的社会科学的研究,必须和现实需求相结合。如果固守单一的学术至上传统,就会失去存在和发展的支持基础。[17]

从需求方的政府来看,理解学习乃至认同大学智库用于表达思想的学术逻辑范式,不仅是提升政府解决社会问题的专业能力所必须,而且是当代中国政府治理能力现代化建设的必然要求。由于国家能力主要是指“国家将自己的意志、目标转化为现实的能力。其中,汲取能力和调控能力是衡量国家能力的重要指标。而国家能力提升的基础在于实现国家与社会的良性互动,这首先是指国家政策能力的提升,突出表现即国家的政策制定与政策执行能力,同时也表现在国家对民智的吸纳能力和对民意的综合能力”[18]。当代中国正处于社会急剧转型的变迁时期,社会分层的多元化与阶层结构的日趋板块化,使得各种矛盾交织在一起,形成社会进步和改革发展的强大阻力。而公共政策作为对公共价值进行权威性分配的一种制度安排,其政策合法性的基础是以构建和吸纳广泛的公共民意为前提。大学智库所生产的思想产品,其选题视角的多元性、思想传播的广泛性、内容生成的严谨性,决定了其思想产品能够集中反映某一领域和某一方面的公共性与权威性。而政府部门作为对公共资源进行权威性分配的决策与执行机构,需要广泛吸纳大学智库的思想产品,以增进公共政策的合法性和科学性,提升政府公共治理的综合能力。

由于一切公共理性的价值认同,最终都要通过制度规范体现出来。在大学智库与政府决策部门之间,打造具备共同范式的“政策科学家集团”,也需要通过不断优化政府部门与大学智库之间的公共交往结构,来构建确保“共同范式”实践生成的制度保障。马克斯·韦伯指出:“现代国家是建立在设有官僚行政管理班子的合法型统治的基础之上的,亦即建立在相信统治者的章程所规定的制度和指令权利的合法性之上,他们是合法授命进行统治的。”[19]因此,制度对于“共同范式”的构建,乃至规范和提升现代国家的治理能力具有决定性作用。为解决大学智库生产的学术产品与政府需求的思想产品之间产生的供求错位,需通过积极创新,构建新型体制性供给路径。

第一,在政府部门与大学智库之间,构建供求均衡的认知性沟通机制

基于现代社会转型与发展的多元性与复杂性,使得任何一个政府部门在进行公共政策决策时,都面临着政策问题和解决方案的“多元流”选择。因而,吸纳大学智库参与公共决策,向政府部门输送“知识”,就成为节约政策成本、确保最优化决策方案产生的重要渠道。在这一渠道的实现过程中,研究者的主要任务,就是将自己的研究成果输送给政府部门作为决策参考,取得共识,以制定出能够平衡不同观点和意见的满意政策。因而,通过制度化的会议协商,构建大学智库与政府部门之间供求均衡的认知性沟通机制,就显得十分必要。具体做法是,通过制度化的会议程序,就某一类政策问题,采用“项目招标制”和建言式的公开方式定期召开会议,在两者之间进行制度化讨论和协商。在讨论中,政府官员不发挥领导或主导作用,而是以协调者的身份,在向研究者学习的过程中,增进共同范式和政策共识的形成。而研究者则需积极提供关于该政策问题的多重政策分析和政策建议,并在阐述自身研究成果的过程中,逐渐认识到,过分强调政策科学研究,采取中立的、远离政治的立场是不合理的。相反,研究者应当在政治领域中,发展出表述政策科学的规范性范式,并融入到政策行为之中,与政策制定者成为知识上的伙伴。

第二,在政府部门与大学智库之间,构建“研用一致”的信任性吸纳机制

21世纪的发展现状,公共政策学与公共管理学的日益融合,形成了公共政策研究的新范式。公共政策推行公共管理,公共管理执行公共政策。为此,林恩(Lgnn,Jr)在《管理公共政策》一书中提出组织行为、政治理论与公共政策的融合思想,他认为把公共管理与组织行为以及政治与政策形成理论融于一体,才能有效管理公共政策,促进组织政治与公共政策的融合。[20]当代中国在政府部门与大学智库之间,构建“研用一致”的信任性吸纳机制,正是契合上述学科发展趋势,构建科层制组织行为与公共政策行为相融合的重要表现。这一方面需要通过制度化渠道拓展公共管理组织的权责内涵,将公共政策研究者吸纳到本组织机构去从事管理作为公共组织的一种权责,并让研究者在管理活动的开展中,将自己的专业知识和政策分析范式,适时输送到政府管理领域之中,以影响公共政策进程;另一方面,也需要将在政府部门从事公共管理的实践者,吸纳到大学智库中来,通过学习和参与具体的课题研究,熟悉大学智库的公共表达范式,从而使二者在“研究—实践”的相互认同中,从岗位结构变迁走向身份互动变迁,在两类范式表述的文化融入中历史地生成“研用一致”的信任性吸纳机制。

第三,在政府部门与大学智库之间,构建共识扩展的认同性传播机制

大学智库对公共政策行为的影响途径,体现为一个由“知识传播—认知输入—专门输送渠道提交”的一个层次不断提升的连续过程。最为初级和广泛的途径是,通过知识传播,如研究报告和公开发表论文的形式,将研究成果传达至政府部门和专业人员手中,并为政府部门和专业人员所阅读和理解;再上一层的是,通过制度化的认知输入,在政府部门规定的场所,经由讲学、公共辩论、专题研讨和公共协商等形式,其研究成果被实践者的报告或行动策略所引用,并由此影响了决策者选择和决定;最高层次的路径是通过专门输送渠道,研究成果直接被实践者和专业人员所采用。上述三大路径实现的关键前提在于,在政府部门与大学智库之间构建共识扩展的传播机制。这就要求大学智库在完善自身的管理制度中,创新绩效评价标准,将研究者出众的学术研究水平与所提建议的问题解决概率相结合;并以开放的心态,适时与决策者保持联系,以获取切合实际的新信息、发现新议题,从而使研究结果的问题指向和研究方案符合供求双方的共同愿景。

注释:

(1)大批海外留学回国人员和各级、各类高层次人才工程建设的推进,增进了大学科研基地的综合实力。

[1]Dickson P.Think Tanks [M].New York A theneum,1971:47.

[2]Stella Ladi.Think Tanks,in Bertrand Badie,Dirk Berg-Schlosser and Leonardo Morlino eds [M]//International Encyclopedia of Political Science.Thousand Oaks:Sage,2011:2608-2611.

[3]AndrewRich.ThinkTanks,PublicPolicy,andthePoliticalsofExpertise [M].CambridgeUniversityPres,2011.

[4][德]马克斯·韦伯.学术与政治[M].桂林:广西师范大学出版社,2004.

[5][美]默顿.社会研究与社会政策[M].林聚任,等,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2001:245.

[6]Roger Scruton.A Dictionary of Political Thought[K].London:The Macmillan Press,1982:224.

[7]王莉丽.旋转门——美国思想库研究[M].北京:国家行政学院出版社,2010.

[8]Beyer J.M.&Trice H.M.The utilization process:A conceptual framework and synthesis of empirical findings [J].AdministrativeScienceQuarterly,1982,(27):591-622.

[9]Stone,D.Public Policy Analysis and Think Tanks.in Fisher,F.Millier,G.andSidney,M.eds.HandbookofPublicPolicyAnalysis[M].Bocaraton:CRCPress,2007.

[10]Kim Chul Woo.Framing the News of North and South Korea in the Post-Cold War Era:A Comparative Content Analysis of Five Newspapers with Semantic Networks[D].Dissertation of Ph.D.in State University of New York at Buffalo,June,1999:5-10.

[11]胡春艳.社会科学在政策制定中的影响因素分析[J].求索,2008,(5).

[12][美]丹尼尔.贝尔.第二次世界大战以来的社会科学[J].国外社会科学,1981,(7).

[13][斯洛伐克]罗伯特·克罗巴基,卡塔琳娜·斯特拉普柯娃.科学知识在公共政策领域中的运用:评斯洛伐克的吉卜赛族研究[J].国际社会科学杂志(中文版),2005,(2).

[14][美]托马斯·库恩.科学革命的结构[M].金吾伦,等,译.北京:北京大学出版社,2003:6.

[15][美]拉斯韦尔,等.政策科学:近来在范畴和方法上的发展[M]//陈振明.公共政策学.北京:中国人民大学出版社,2002:16.

[16][美]滕泰狄克.滕泰狄克学术演讲集[C].马哓,译.上海:上海教育出版社,2001:43.

[17][美]布莱克尔.现代科学探索哲学[M].谢君,译.台湾:中华永新印刷书局,2005:117-164.

[18][韩]朴炳光.关于国家能力理论的探讨[J].南京社会科学,1998,(7):39.

[19][德]马克斯·韦伯.经济与社会(上卷)[M].林荣远,译.北京:商务印书馆,1997:241.

[20]刘伯龙,主编.当代中国公共政策[M].上海:复旦大学出版社,2009:46.

(责任编辑黄胜江)

C26

A

1001-862X(2015)06-0062-007

本刊网址·在线杂志:www.jhlt.net.cn

教育部人文社会科学规划基金项目(11JA810028);广东省委宣传部2013年度宣传人才专项基金项目(XCWHRCZXSK2013-22)

张玉(1974—),女,云南昆明人,博士后,华南农业大学公共管理学院院长,教授,教育部新世纪优秀人才,主要研究方向:地方政府治理与公共政策研究。